Крапивница при лямблиозе у ребенка отзывы

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Чебуркин А.А.

Национальной академии наук США, Австралийской академии наук, Королевского Общества Великобритании и других. В 2003 г. избран иностранным членом РАН. Профессор Цинкернагель неоднократно выступал в России с научными докладами, активно сотрудничает с Институтом вычислительной математики РАН, с 2002 г. - с биологическим факультетом МГУ по проблемам онкологии и иммунитета. Принимал участие в Объединенном иммунологическом форуме-2013 в Нижнем Новгороде, посвященном проблемам фундаментальной и клинической иммунологии.

2. Алексеев Л.П., Хаитов Р.М. Клиническая имму-ногенетика // Цитокины и воспаление - 2005. - № 3. - С. 15-19.

Информация подготовлена заместителем главного редактора, канд. мед. наук Н.А. Лян

Крапивница и паразитарные инвазии у детей: есть ли взаимосвязь?

А.А. Чебуркин Кафедра детских инфекционных болезней ГБОУ ДПО РМАПО

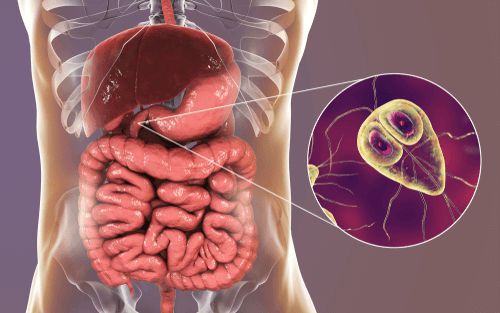

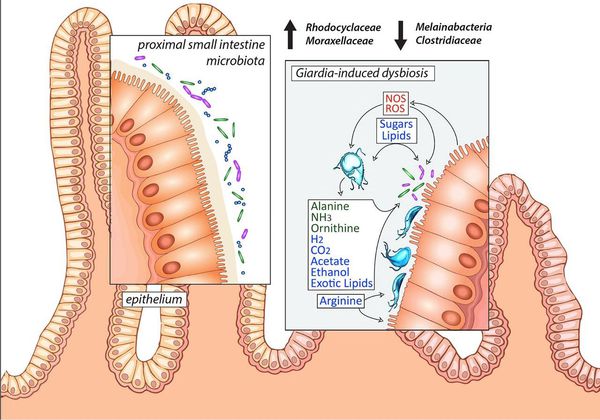

Среди паразитарных заболеваний лямблиоз наиболее часто обсуждается в педиатрии 33. Возбудитель лямблиоза - Lamblia intestinalis, простейшее, обитающее в просвете тонкой кишки человека. Генетически идентифицировано семь основных подтипов этого вида. Заболевание у человека чаще вызывают две линии малых подтипов (А и В). Подтипы А1 встречаются среди людей и животных и представляют зоонозный тип инфекции. Считается, что L. intestinalis является видовым комплексом. В настоящее время установлена генетическая предрасположенность к лямблиям у людей, имеющих В (III) группу крови, HLAB5, B14; DR3, DR4, DR7, гаплотип А9В5 и А1В5.

Цикл развития лямблий в организме человека начинается с двенадцатиперстной кишки и проксимального отдела тощей кишки, где происходит интенсивное пристеночное пищеварение и имеется щелочная среда, оптимальная для жизнедеятельности лямблий. Наиболее тяже-

лым патологическим синдромом лямблиоза является нарушение процессов всасывания вследствие токсического действия лямблий на гликокаликс тонкой кишки, усиленного бактериальной колонизацией. К настоящему времени выделены штаммы и изоляты лямблий разной вирулентности и выявлен феномен антигенной вариации лямблий, который позволяет трофозоитам существовать внутри кишечника хозяев, создавая условия для хронизации и повторной инвазии. Протеазы ^А-1 трофозои-тов лямблий могут разрушать ^А хозяина, что также способствует выживаемости лямблий в кишечнике. Известно, что гомогенат трофозои-тов лямблий оказывает цитотоксическое действие на эпителий кишечника, вызывая как морфологические, так и биохимические изменения, сходные с проявлениями пищевой аллергии. Полагают, что существует связь между лямблиозной инвазией и аллергией за счет формирования повышенной чувствительности к пищевым антигенам из-за усиления

проницаемости для них слизистой оболочки кишечника. При этом отмечаются параллели между функциональными нарушениями в системе пищеварения и иммунитета у детей с крапивницей и паразитарной инвазией. Наряду с этим у детей лямблиоз достаточно часто сопровождается эозинофилией вплоть до гиперэозинофилии. В последние годы появилось четкое представление о выраженном цито-токсическом действии эозинофилов (особенно легкой плотности, так называемые активные клетки) при гиперэозинофилии. Если в здоровом организме доля этих эозинофилов составляет не более 10%, то при патологических состояниях (бронхиальная астма, атопический дерматит, паразитозы) она увеличивается до 35-65-90%. Это подтверждает первостепенное значение эозинофилов в антипаразитарных реакциях и их повреждающую роль при аллергии. Зуд кожи, как частый симптом лямблиоза, может быть обусловлен множеством факторов - это следствие паразитарного поражения слизистой оболочки кишечника, печени, холе-стаз, раздражение нервных окончаний, травма-тизация сенсорных С-волокон.

Распространено мнение, что у детей школьного возраста лямблиозу сопутствуют повторные крапивницы, отек Квинке (нередко в сочетании с крапивницей), токсико-аллергические сыпи, анафилактоидные реакции, артралгии, артопатии. Некоторыми авторами целый комплекс дерматологических симптомов описывается как проявление лямблиоза, что, конечно же, не бесспорно. Полагают, что кожа у таких детей имеет даже специфические особенности -бледность лица и носа (при высоких цифрах гемоглобина), неравномерная окраска кожи со слабо пигментированными пятнами на шее, животе, нередко отмечается нарастающая сухость кожи с фолликулярными папулами (фолликулярно-точечный кератоз) на разгиба-тельной поверхности рук, ног, боковой поверхности живота. Характерным является поражение кожи на ладонях и подошвах: изменение окраски, сухость и шелушение вначале на кончиках пальцев, а затем на всей ладони. Нередко отмечается поражение красной каймы губ - от лёгкой сухости и шелушения до выраженного воспаления с трещинами, заедами, а также

шелушением вокруг глаз. Происходит и изменение волос - они истончаются, замедляется их рост, они иногда выпадают, приобретают разноцветную окраску [35].

После попадания цист в организм человека начинается инкубационный период, продолжающийся около 1-2 недель. Однако симптомы заболевания могут начаться еще до того, как цисты можно будет обнаружить в стуле. Интересно, что при экспериментальном заражении добровольцев одинаковым количеством цист паразита, только у половины из них развились симптомы заболевания, у 15% развилось бессимптомное инфицирование, а у остальных добровольцев не было выявлено даже следов инфекции [36]. Среди недерматологических симптомов лямблиоза следует отметить (соответственно нисходящей частоте появления): жидкий стул, слабость, метеоризм, жирный стул с резким запахом, приступы боли в животе, тошнота, снижение аппетита, потерю веса, рвоту, лихорадку и запор. Внекишечные симптомы, такие как крапивница и полиартрит, могут дополнять картину поражения кишечника, но встречаются редко. Лихорадка, которая также редко описывается как симптом лямб-лиоза, обычно невысокая и возникает в самом начале заболевания. Кровь в кале не обнаруживается, тенезмы не описаны. Гастрит как проявление лямблиоза не возникает, если у пациента нет нарушений кислотообразующей функции желудка, однако часто очагом инфекции является двенадцатиперстная кишка, что проявляется симптомами поражения верхних отделов желудочно-кишечного тракта [36].

Инфекция G. Lamblia может быть затяжной и вызывать клинические симптомы в течение многих недель и месяцев. Это наблюдается при отсутствии лечения. Хронический лямблиоз проявляется глубокой астенией и болью в животе. Скорее всего, астения является следствием мальабсорбции жиров, солей, углеводов и витаминов [37]. Лактазная недостаточность выявляется у 20-40% пациентов с хроническим лямблиозом. При проведении дифференциальной диагностики следует иметь в виду, что мальабсорбция может быть единственным симптомом хронической инфекции, вызванной G. Lamblia [38].

Бластоцистоз-паразитоз с преимущественным поражением толстой кишки до недавнего времени считался непатогенным заболеванием. В настоящее время стал чаще диагностироваться у детей с дерматитами и дисфункцией желудочно-кишечного тракта. По клиническим проявлениям бластоцистоз напоминает лямблиоз, но чаще отмечается крапивница. Нередко с бла-стоцистами у этих детей выявляются и другие патогенные простейшие, которые ранее считались комменсалами (непатогенными): кишечная амеба и др. Имеются наблюдения за детьми с хроническими дерматитами, у которых диагностирована протозойная инвазия кишечника (бластоцисты и кишечная амеба - Blastocystis и Entamoeba coli). При этом у 13% из этих детей была рецидивирующая крапивница. Во всех случаях эта инвазия сопровождалась болями в животе, снижением аппетита, тошнотой, нарушением стула (нерегулярный, чаще со склонностью к запорам). При копрологических исследованиях обнаруживались признаки воспаления и нарушения переваривания.

Токсокароз — собачий и кошачий аскаридоз имеет сложный патогенез аллергических проявлений и иммунного ответа. Человек - случайный хозяин для токсокар и поэтому отмечается высокая степень патологических реакций. Установлено, что у 8-11 % детей с хроническими заболеваниями кожи, в том числе рецидивирующей крапивницей, выявляется токсокароз. Инвазия сопровождается эозинофилией, гипер-иммуноглобулинемией, тканевой базофилией и повышением количества макрофагов, что обусловлено влиянием мигрирующих личинок псовых аскаридад и развитием двух феноменов: гуморального (образование специфических антител) и клеточного (эозинофилия). Встречаясь с личинками собачей аскариды, тканевые базофилы выделяют активные амины (гепарин, гистамин), которые в сочетании с лейкотриенами и другими медиаторами воспаления вызывают основные симптомы аллергии: гиперемию, зуд кожи, крапивницу, бронхо-спазм. У детей с аллергическими заболеваниями усиливается выраженность иммунопатологических реакций, вызванных токсокарами.

Аскаридоз, вызываемый крупной нематодой в острую миграционную стадию развития личи-

нок, характеризуется различными аллергическими проявлениями, лихорадкой, лёгочным синдромом и гиперэозинофилией. Высыпания на коже появляются в виде зудящих уртикар-ных папул и пятен. Сыпи нередко имеют мигрирующий характер. Некоторые исследователи указывают на то, что в последние годы при аскаридозе стала чаще отмечаться острая крапивница.

(ближе к багровому) цвет. В других случаях типичные уртикарии отсутствуют, сыпь может быть обильной, гроздевидной.

Таким образом, развитие крапивницы у детей с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта в виде снижения аппетита, абдоминального синдрома, диспептических явлений, диареи на фоне интоксикации требует комплексного обследования для исключения инфекционной патологии, в том числе паразитарной. Для дифференциального диагноза крапивницы, ассоциированной и не ассоциированной с инфекциями, проводится обследование по алгоритму исключения системных заболеваний соединительной ткани, онкогематологиче-ской патологии, воспалительных заболеваний кишечника, в том числе болезни Крона и других.

31. Yazdanbakhsh M, Boakye D. Parasitic infection good or bad forthe hygiene hypothesis? // Allergy Clin. Immunol. Int. - J. World. Allergy Org. 2005;17:237-42.

32. Бандурина Т.Ю., Кнорринг Г.Ю. Проблемы диагностики и лечения лямблиоза у детей// Педиатрия. - 2003. - № 4. - С. 23-27.

33. Зрячкин Н.И., Цека Ю.С., Гроздова Т.Ю., Гузеева Г.В. //Лямблиоз у детей: методические рекомендации. - Саратовский гос. мед. университет, 2002. - 24 с.

34. Авдюхина Т.И., Константинова Г.Н., Кучеря Т.В., Горбунова Ю.П. // Лямблиоз: учебное пособие. - М: РМАПО, 2003. - 30 с.

35. Дерматозы и паразитарные болезни у детей и подростков: практическое пособие. - Екатеринбург: издательство Уральского университета, 2006. - 61 с.

Что такое лямблиоз? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Александрова Павла Андреевича, инфекциониста со стажем в 12 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Лямблиоз — это острое и хроническое паразитарное заболевание человека в виде манифестных форм или носительства, вызываемое кишечными лямблиями, которые колонизируют слизистую оболочку преимущественно тонкого кишечника, нарушают процессы пристеночного пищеварения и способствуют развитию и усугублению поражения желудочно-кишечного тракта и других заболеваний.

Возбудитель — лямблия. Данный род паразитов включает в себя шесть типов, но заболевание человека вызывает только один тип — кишечная лямблия (Giardia duodenalis, Giardia lamblia, Giardia intestinalis). Это жгутиковое микроскопическое простейшее, впервые описанное чешским медиком-анатомом Д.Ф. Лямблем в 1859 году. Оно имеет до восьми генетических подтипов, но для человека патогенны только А и В (также имеют подтипы).

Вид — Giardia lamblia

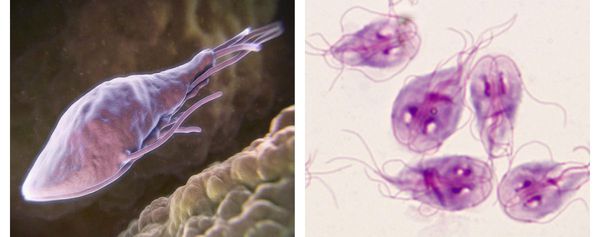

Кишечная лямблия существует в виде двух жизненных форм:

- вегетативная (трофозоиты) — стадия активного размножения внутри организма;

- цистная — образуется при неблагоприятных условиях среды.

Трофозоиты — это анаэробные, грушевидные микроорганизмы размерами 9-18 мкм. Они обитают в верхних отделах тонкого кишечника. Подвижны (имеют характерное движение в виде вращения вокруг продольной оси — боковое движение), тело спереди расширено и закруглено, сзади сужено и заострено. Имеют в составе два ядра (между ними пролегают опорные нити — аксостили) и парные органоиды — четыре жгутика и два медиальных тела.

Трофозоиты не имеют цитостома — органа заглатывания пищи и пищеварительной вакуоли, поэтому они всасывают пищу, переваренную хозяином (в основном, углеводы), всей поверхностью тела. Это называется осмотическим питанием.

В передней их трети тела расположен присасывательный диск в виде специального углубления. С его помощью лямблии прикрепляются к ворсинкам слизистой оболочки тонкого кишечника. Цитоплазматическая мембрана задней поверхности имеет по краям булавовидные выросты, что также создаёт дополнительную прикрепляющую составляющую.

Размножаются путём продольного деления. Слабо устойчивы в условиях окружающей среды при покидании организма хозяина: при комнатной температуре даже в отсутствии агрессивных факторов быстро погибают.

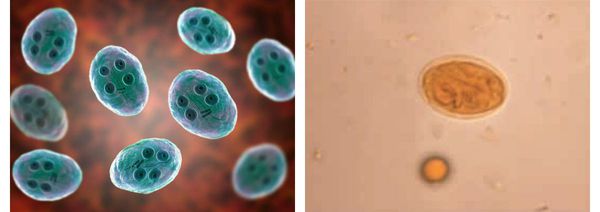

Цистная форма неподвижна. Паразиты имеют овальную форму, лишены свободных жгутиков (сложно свёрнутые), их размеры достигают 10-14 мкм, окружены толстой, несколько отделённой от тела оболочкой (данная особенность имеет значение при распознавании вида).

Зрелые цисты внутри имеют четыре ядра, незрелые — два ядра. Образуются в нижних отделах кишечника в процессе выхода из организма с фекалиями. Очень устойчивы во внешней среде: могут сохраняться месяцами в воде при температуре 4-20°C, при хорошей влажности способны сохраняться на контаминированных (обсеменённых) продуктах питания до недели. При кипячении цисты погибают мгновенно, а при высушивании и низкой влажности гибель наступает в течении суток. Устойчивы к бытовому хлорированию воды, действию щелочей и кислот, ультрафиолетовому излучению. Низкие температуры переносит относительно хорошо, но при этом снижая свою жизнеспособность. [1] [3] [6] [9]

Распространение заболевания повсеместное, преимущественно в странах с влажным тёплым климатом. Только официально выявляемые случаи в России приближаются к 150 тысячам в год.

Сезонность выражена неярко, некоторый всплеск заболеваемости отмечается в тёплое время года. Возрастной состав больных склоняется в сторону детей.

Источник заражения — люди (больные различными формами лямблиоза и паразитоносители), причём наибольшая заразность наблюдается в подостром периоде заболевания, когда в 1 г фекалий может содержаться до нескольких десятков миллионов цист. Лямблии животных (нечеловеческие типы паразитов) не имеют доказательной базы в плане распространения и заражения человека.

Факторами передачи паразитов выступает загрязнённая цистами термически не обработанная питьевая вода, пища, грязные руки (возможна прямая передача от человека к человеку). Определённую роль в передаче лямблий играют насекомые (тараканы, мухи) и животные (собаки, кошки) — они являются механическими переносчиками (паразиты располагаются на их теле, шерсти, лапках, транзитом в кишечнике).

Механизм передачи — фекально-оральный (водный, пищевой и контактно-бытовой пути). Наиболее часто передача осуществляется:

- через водопроводную воду;

- при употреблении плохо промытых зелени и овощей (или промытых под водопроводной водой без последующей термической обработки);

- при нарушении правил санитарной гигиены, особенно в детских коллективах.

Доза заражения — от 10 до 100 цист (в зависимости от индивидуальных свойств иммунной реактивности кишечника). Возможны случаи невосприимчивости к паразитам: цисты лямблий, встречая агрессивно настроенную среду кишечника, проходят транзитом и выделяются в окружающую среду в неизменённом виде.

Иммунитет после лямблиоза нестойкий и ненапряжёный, возможно повторное заражение. Повышенный риск заболевания имеют лица с патологией иммунитета кишечника и дефицитом IgA. [2] [3] [5] [8] [10]

Симптомы лямблиоза

Инкубационный период длится от нескольких дней до месяца и более. Чаще всего при заболевании не наблюдается вообще никаких клинических проявлений, особенно у взрослых.

В основном у детей начало болезни может начаться с появления субфебрильной или фебрильной температуры (37,1–38,0°C или 38,0–39,0°C), болей в животе, тошноты, иногда рвоты, метеоризма, жидкого стула. Живот при этом болезнен, вздут, урчит по ходу кишечника. Грудные дети становятся беспокойными, кричат, нарушается сон, симптоматика усиливается во время и после кормления, возможно появление аллергодерматозов и опрелостей. В динамике при отсутствии лечения это может приводить к нарушению роста и психоэмоционального развития, частым простудным или аллергическим заболеваниям, развитию хронических проблем органов ЖКТ.

У детей более позднего возраста и взрослых такая яркая симптоматика наблюдается редко — на первый план выходит постепенное развитие диспепсических явлений со стороны ЖКТ умеренного характера:

- метеоризм;

- дискомфорт и боли в животе преимущественно в околопупочной области и правом подреберье;

- нарушения стула в различных сочетаниях;

- появление налёта на языке;

- иногда горечь во рту и кожные проявления (усиление выраженности угревой сыпи, хронических полиэтиологических заболеваний, например, псориаза и дерматитов);

- возможны вегетативные расстройства, головные боли, головокружения, неустойчивость артериального давления, повышения температуры тела, чувствительность лимфоузлов.

В целом при течении лямблиоза можно выделить следующие основные симптомокомплексы:

- Симптомы интоксикации и вегетативных изменений — повышенная утомляемость, плаксивость, раздражительность, нарушение ритма сна, головокружения, аритмии, субфебриллитет и другие.

- Симптомы поражения ЖКТ — дискомфорт и боли различной интенсивности и характера в различных отделах живота, тошнота, снижение аппетита, появление чувства горечи во рту, нарушения стула (запоры и поносы), налёт на языке и неприятный запах изо рта, снижение массы тела и другое.

- Симптомы поражения кожи — аллергические высыпания различного характера и локализации, атопический дерматит, бледность и шероховатость кожи, повышенная сухость покровов, хейлит (воспалительные изменения кожи губ и их слизистой), заеды (трещинки в уголках рта), нетипичное/неконтролируемое течение хронических патологий кожи.

- Усиление развития и обострения заболеваний, прямо не связанных с лямблиозом — бронхиальная астма, псевдоаллергические явления, гастриты, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, холецистит, неспецифический язвенный колит, артриты и другое.

- Симптомы мальабсорбции (потери питательных веществ) — авитаминозы, отставание в физическом и умственном развитии, дистрофия (эти проявления более характерны для детей).

Лямблиоз у беременных не имеет каких-либо специфичных отличий от лямблиоза у остальных людей, но может приводить к повышению риска развития у беременной В-12 дефицитной анемии и снижению веса плода (гипотрофии). [1] [3] [5] [7] [10]

Патогенез лямблиоза

Входные ворота — ротовая полость. Цисты лямблий транзитом проходят пищевод и желудок, после чего попадают в верхние отделы тонкого кишечника (двенадцатиперстную кишку), где освобождаются от защитной оболочки, прикрепляются к ворсинкам слизистой кишечника и начинают питаться и размножаться. В процессе жизни они могут неоднократно прикрепляться и открепляться от ткани хозяина, что вызывает многочисленные механические повреждения слизистой оболочки, иногда возможно прямое цитопатическое действие, что в совокупности вызывает развитие длительно протекающего разлитого воспалительного процесса (особенно при массивной колонизации, когда количество лямблий на 1 см 2 достигает одного миллиона особей).

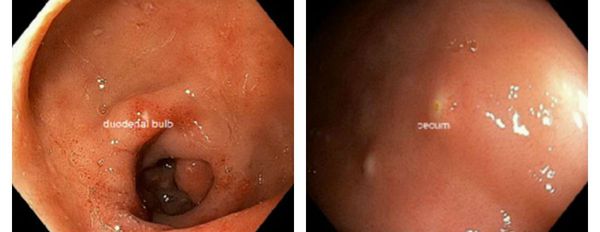

Характерен так называемый "симптом манной крупы" — белёсые полусферические выбухания слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки, представляющие собой зоны очагового отёка со скоплением увеличенного количества лейкоцитов.

Посредством механического раздражения и выделения паразитами продуктов жизнедеятельности (токсическое влияние) происходит стимуляция образования слизи, повышение регенераторной функции кишечника, нарушение выработки факторов нейрогуморальной регуляции пищеварения (холецистоцикин и других) и двигательной активности гепатогастродуоденальной области. Это ведёт к дезорганизации висцеро-висцеральных связей области двенадцатиперстной кишки, поджелудочной железы и желчевыводящей системы, а также к нарушению функционирования органов ЖКТ, нарушению микробиоценоза кишечника, активизации анаэробной флоры, расстройствам расщепления и всасывания белков, жиров, углеводов, витаминов и микроэлементов.

Возникает воспаление слизистой кишечника по типу реакций гиперчувствительности замедленного типа, происходит воздействие на иммунорегуляторные белки (мимикрия), снижение выработки иммуноглобулинов (в частности IgA) из-за нарушения всасывания белков и снижение фагоцитарной активности. Всё это в совокупности со всасываемыми продуктами жизнедеятельности лямблий становится причиной истощения иммунной системы (как кишечника, так и общего иммунитета), развития хронического поражения кишечника, провоцирует длительное обострение имеющихся хронических заболеваний и усугубление ряда аллергозависимых дерматозов. [1] [4] [7] [8]

Классификация и стадии развития лямблиоза

По клинической форме лямблиоз бывает:

- бессимптомным (носительство);

- кишечным — преимущественно симптомы кишечной формы, но можгут быть и гастритические проявления (дискомфорт в животе, неустойчивый стул, тошнота);

- билиарно-панкреатическим (рефлекторный) — дискомфорт в эпигастрии и правом подреберье, привкус горечи во рту, повышенная частота развития плохо контролируемых гастродуоденитов и панкреатитов;

- астено-невротическим — слабость, вялость, повышенная утомляемость, раздражительность, эмоциональная неустойчивость;

- токсико-аллергическим — периодические высыпания на теле, обострение хронических кожных заболеваний и бронхиальной астмы, эозинофилия;

- смешанным.

Течение лямблиоза бывает трёх типов:

- острым — до одного месяца;

- подострым — 1-3 месяца;

- хроническим — более трёх месяцев.

По наличию осложнений лямблиоз бывает:

Выделяют три степени заболевания:

Осложнения лямблиоза

Возможны специфические и неспецифические осложнения лямблиоза.

К специфическим относятся:

- крапивница — зудящие обширные высыпания на теле;

- отёк Квинке — выраженный отёк подкожной клетчатки, иногда сопровождающийся зудоим и чувством удушья;

- офтальмопатия — нарушения восприятия органом зрения;

- артрит — дискомфорт и боли в суставах;

- гипокалиемическая миопатия — слабость определённых групп мышц.

К неспецифическим осложнениям относятся:

- наслоение интеркуррентных заболеваний (вторичная флора);

- белково энергетическая недостаточность (гипо- и авитаминоз, снижение веса, анемия и другие). [1][2][8][10]

Диагностика лямблиоза

Лабораторная диагностика включает в себя:

- Клинический анализ крови — в остром периоде наблюдается эозинофилия, базофилия и повышение СОЭ; в последующие периоды — умеренная эозинофилия или нормальное значение эозинофилов, иногда незначительная базофилия.

- Биохимический анализ крови — иногда отмечается повышение уровня общего билирубина и амилазы.

- Копроовоскопическое исследование кала — "золотой стандарт" диагностики. Оно позволяет выявить цисты (наиболее часто) и вегетативные формы лямблий (в редких случаях). В виду прерывистого цистообразования показано неоднократное исследование с некоторым интервалом (семь дней). Существует широко распространённое заблуждение о том, что кал нужно сдавать "тёплым" (свежим). На самом деле, в этом нет никакой необходимости. Так как данное исследование предполагает обнаружение цист лямблий, которые очень устойчивы во внешней среде, период от дефекации до исследования никоим образом не влияет на информативность результата анализа.

- Иммунохроматографический метод и ПЦР-диагностика кала (выявление антигенов и нуклеиновых кислот паразита) — имеет хорошую информативность и вполне может применяться в комплексе с другими методами исследований.

- ИФА-диагностика — малоинформативное исследование, так как локализация лямблий в просвете кишечника не создаёт условий для полноценного иммунного ответа, который наблюдается в основном у детей при остром заболевании, что создаёт значительное число ошибочных результатов как гипо-, так и гирпедиагностики.

- Дуоденальное зондирование (выявление вегетативных форм лямблий в двенадцатиперстной кишке) — может применяться в сложных диагностических случаях и при подозрении на коинвазирование (например, описторхами при описторхозе).

- УЗИ органов брюшной полости и ФГДС — позволяют выявить признаки нарушения моторики гепатобилиарной области. [2][3][5][6][9]

Дифференциальная диагностика предполагает исключение следующих заболеваний:

- паразитарные заболевания другой этиологии (как кишечной, так и внекишечной локализации);

- хронический гастродуоденит (симптомосходная симптоматика);

- кишечные инфекции (сальмонеллёз, дизентерия, ротавирус и другие);

- дисбиоз кишечника (сборное понятие, характеризующееся неустойчивостью стула, дискомфортом в животе различного характера, снижением веса и другими симптомами). [1][5][9]

Лечение лямблиоза

Лечение острой формы лямблиоза, которая возникает в основном у детей, должно осуществляться в стационаре и включать в первую очередь дезинтоксикационную и дегидратационную терапию, а также щадящее питание.

При подтверждении диагноза проводится этиотропное лечение одним из противолямблиозных препаратов (нитрогруппа) в сочетании с желчегонными средствами, и лекарствами, улучшающими микрофлору кишечника.

При длительном хроническом течении в виду персистирующей колонизации лямблиями слизистой оболочки тонкого кишечника и местным иммунодефицитом курс лечения должен быть комплексным, включающим:

- диетотерапию (ограничением поступления углеводов);

- средства этиотропного воздействия (химиопрепарат);

- приём желчегонных препаратов;

- иммунотерапию (усиление фагоцитоза и восполнение дефицита IgA);

- устранение дисбиоза кишечника (пробиотики).

К сожалению, в последнее время всё чаще встречаются штаммы лямблий, устойчивых к различным видам противопаразитарной терапии, поэтому средняя вероятность успешной эрадикационного лечения не превышает 85%.

После курса лечения проводиться паразитологический контроль методом копроовоскопии или ПЦР не ранее двух недель после завершения курса лечения длительностью в три месяца со сдачей анализа раз в месяц. [1] [3] [4] [5]

Прогноз. Профилактика

При назначении адекватного лечения прогноз благоприятен, осложнения редки.

Специфической профилактики не разработано. Основной упор следует делать на меры соблюдения санитарных норм:

- выявление людей, зараженных лямблиями (больных и носителей), и проведение их санации;

- обследование людей, контактировавших с больными;

- санитарно-паразитологический контроль в детских образовательных учреждениях;

- соблюдение санитарно-гигиенических норм населением;

- использование для питья только кипяченой воды;

- контроль за соблюдением санитарного законодательства на объектах питания и водоснабжения. [2][4][7][9]

Аннотация научной статьи по клинической медицине, автор научной работы — Асирян Е. Г.

Цель работы выявление особенностей диагностики, клинической картины атопического дерматита и крапивницы при лямблиозе у детей . Обследовано 148 детей с атопическим дерматитом и крапивницей , дети обследованы клинически и лабораторно. Для выявления лямблиоза использовалось исследование кала на цисты лямблий, а также выявление специфических антител класса M и G в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. В результате проведенного обследования были выявлены особенности клинической картины атопического дерматита и крапивницы при лямблиозе у детей . В данной статье показана необходимость обследования детей с аллергопатологией на лямблиоз .

Похожие темы научных работ по клинической медицине , автор научной работы — Асирян Е. Г.

The aim of the present research work was to reveal the peculiarities of diagnosing and clinical picture of atopic dermatitis and nettle rash in children suffering from lambliosis. We examined 148 children with atopic dermatitis and nettle rash by means of clinical and laboratory methods. To reveal lambliosis we used the feces examination for cysts of lamblia and also immunofermental analysis for detection of specific antibodies of IgM and IgG in blood serum. As a result of the conducted examination we found some peculiarities of clinical manifestations of atopic dermatitis and nettle rash in children with lambliosis. The importance of examining the children with allergic diseases for lambliosis is shown in this article.

ОСОБЕННОСТИ ДИАГНОСТИКИ И КЛИНИЧЕСКОЙ КАРТИНЫ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА И КРАПИВНИЦЫ ПРИ ЛЯМБЛИОЗЕ У ДЕТЕЙ

УО «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский

Резюме. Цель работы - выявление особенностей диагностики, клинической картины атопического дерматита и крапивницы при лямблиозе у детей. Обследовано 148 детей с атопическим дерматитом и крапивницей, дети обследованы клинически и лабораторно.

Для выявления лямблиоза использовалось исследование кала на цисты лямблий, а также выявление специфических антител класса M и G в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа. В результате проведенного обследования были выявлены особенности клинической картины атопического дерматита и крапивницы при лямблиозе у детей. В данной статье показана необходимость обследования детей с аллергопатологией на лямблиоз.

Ключевые слова: атопический дерматит, крапивница, дети, лямблиоз.

Abstract. The aim of the present research work was to reveal the peculiarities of diagnosing and clinical picture of atopic dermatitis and nettle rash in children suffering from lambliosis. We examined 148 children with atopic dermatitis and nettle rash by means of clinical and laboratory methods. To reveal lambliosis we used the feces examination for cysts of lamblia and also immunofermental analysis for detection of specific antibodies of IgM and IgG in blood serum. As a result of the conducted examination we found some peculiarities of clinical manifestations of atopic dermatitis and nettle rash in children with lambliosis. The importance of examining the children with allergic diseases for lambliosis is shown in this article.

Адрес для корреспонденции: Республика

Лямблиоз - это протозойная инвазия, которая протекает преимущественно с поражением тонкой кишки и сопровождается у части больных аллергическими и неврологическими и симптомами. Возбудитель лямблиоза, Lamblia intestinalis, является одним из самых распространенных в мире кишечных патогенов человека [1]. Чаще всего встречается бессимптомное и латентное течение лямблиоза, что при неспецифичности симптомов создает трудности в клинической диагностике [2].

Выделяют следующие варианты клинического течения лямблиоза:

Синдром интоксикации и вегетативных нарушений, который включает утомлямость, недомогание, раздражительность, плаксивость, головные боли, головокружение, боли в области сердца, субфебрилитет.

Симптом поражения желудочно-кишечного тракта. Этот симптом характеризуется частым жидким стулом, метеоризмом, болями в животе различной интенсивности, налетом на языке, снижением аппетита, тошнотой, рвотой, нередко может выявляться гепатомегалия.

Рецидивирующие проявления дерматита, которые сопровождаются в ряде случаев кожным зудом, упорным блефаритом, приступами бронхиальной астмы. В анализах крови нередко выявляется эозинофилия. Нарушение питания вследствие мальдигестии и мальабсорбции [3].

Среди аллергической патологии лямблиоз наиболее часто выявляется при атопическом дерматите (78,5%) [4].

Атопический дерматит в настоящее время рассматривается как мультифакториальное заболевание, в основе которого лежат различные типы и механизмы аллергии, которые приводят к вовлечению в процесс ряда органов и систем [5]. Его распространенность среди детского населения значительно увеличилась в течение последних десятилетий.

При развитии противогельминтозного иммунитета и аллергических реакций немедленного типа имеется ряд общих механизмов. Как при аллергических реакциях гиперчувствительности немедленного типа, так и при паразитарных инвазиях иммунный ответ развивается по ^2-типу. Образуемые ^2-лимфоцитами интерлейкины (ИЛ-3, 4, 5) вызывают активацию и

увеличение количества эозинофилов, тучных клеток и образование реагиновых антител - ^Е и IgG4 [6, 7].

По данным литературы, у детей АД имеет стадийное течение - от острых форм у детей раннего возраста до подострых и хронических у старших детей и подростков.

Особенностью клинического течения атопического дерматита в настоящее время является учащение перехода острых форм в хронические, нередко тяжелые формы [5].

Один из факторов, способствующих хронизации процесса - это сочетание атопического дерматита с различными паразитарными инвазиями, что также способствует затяжному течению данного заболевания.

Клиническая картина атопического дерматита при лямблиозе у детей имеет следующие особенности:

1. Бледность, особенно лица и носогубного треугольника.

2. Неравномерная окраска кожи в сочетании с ее субиктеричным оттенком.

3. Буровато-иктеричная окраска кожи шеи, груди и живота, особенно на переднебоковых поверхностях, подмышечных складках.

4. На передней поверхности живота выявляются параллельные буроватые линии, напоминающие стрии у беременных.

5. Фолликулярный точечный гиперкератоз, который является наиболее постоянным симптом при лямблиозе.

Известно также, что частым симптомом паразитарной инфекции, в том числе и лямблиоза является крапивница. Крапивница - это гетерогенная группа заболеваний, характеризующаяся появлением кожной сыпи, первичным элементом которой является волдырь и/или реже - папула. Частота данной патологии у детей по данным разных авторов 15-22%.

По характеру течения крапивница подразделяется на острую, которая продолжается не более 6 недель, и хроническую, при которой уртикарные элементы многократно повторяются в течение длительного времени - более 6 недель. Выделяют также два клинико-патогенетических варианта крапивницы: аллергическая крапивница, псевдоаллергическая крапивница, которая может быть обусловлена различными факторами, среди которых и паразитарные заболевания [8].

Основную роль в патогенезе крапивницы играют медиаторы, выделяющиеся при дегрануляции тканевых базофилов и базофилов крови. Существует большое количество причин, способных вызвать этот процесс, в том числе и паразитарные инвазии. В ее основе лежит третий тип аллергических реакций по Джеллу и Кумбсу.

При данном типе реакций происходит формирование комплекса антиген-антитело с последующей активацией системы комплемента, образованием С3а и С5а, связыванием последних с тканевыми базофилами (тучными клетками) и их дегрануляцией [9].

Целью нашего исследования явилось выявление лямблиоза у детей при атопическом дерматите, крапивнице, а также изучение особенностей клинической картины и лечения атопического дерматита и крапивницы при лямблиозе у детей.

В течение 2008 года на базе аллергологического отделения Витебской детской областной клинической больницы были обследованы дети с атопическим дерматитом и крапивницей в возрасте от 1 года до 15 лет. Дети были обследованы клинически и лабораторно. Клиническое обследование включало анализ истории развития заболевания, истории развития ребенка, клиническое обследование по органам и системам.

Лабораторные методы включали общий анализ крови, мочи, биохимический анализ крови, кал на яйца гельминтов. Для диагностики лямблиоза использовали микроскопический метод выявления цист в мазках кала, а также иммунологические методы. ИФА использовали для выявления противолямблиозных антител различных классов в сыворотке крови. Интерпретация полученных результатов следующая: титр специфических антител класса M менее 1:20 - отрицательный, 1:20 - сомнительный, более 1:20

- положительный; титр специфических антител класса G менее 1:100 -отрицательный, 1:100 - сомнительный, более 1:100 - положительный. При обработке полученных данных мы использовали общепринятые методы статистики с использованием компьютерной программы (STATISTIKA 6.0).

Результаты и обсуждения

За весь период наблюдения было обследовано 148 детей с атопическим дерматитом и крапивницей. Из всей группы обследуемых у 53 (35,8%) детей были получены положительные результаты. 32 (60,4%) детей лечилось по поводу атопического дерматита, 21 (39,6%) находилось на лечении по поводу острой и хронической крапивницы.

Анализируя результаты обследования детей с атопическим дерматитом на лямблиоз, выявлены следующие особенности. У большинства детей, 19 (59,4%), наблюдалось выявление специфических антител класса G в сыворотке крови в титре 1:200 и более, у 4 (12,5%) пациентов одновременно выявлялись специфические антитела класса M и G в диагностических титрах. У 5 (15,6%)

детей выявлялись цисты лямблий в кале, однако одновременное выявление цист и специфических антител в диагностических титрах у детей с атопическим дерматитом не выявлялось.

При изучении клинических проявлений атопического дерматита у данной группы пациентов, следует отметить, что все дети поступили с выраженными клиническими проявлениями дерматита. У 11 (34,4%) детей наблюдалось тяжелое течение, у 14 (43,8%) средней степени тяжести, лишь 7 (21,8%) ребенка в данной группе имели легкое течение.

Все дети имели выраженные кожные проявления, у 13 (40,6%) пациентов наблюдалось поражение красной каймы губ: от легкой сухости и шелушения до выраженного хейлита с трещинами в углах рта. В общем анализе крови у 11 (34,4%) детей имелась эозинофилия. По

результатамфиброгастродуоденоскопии у 14 (43,8%) детей выявлялась

патология со стороны желудочно-кишечного тракта (таблица 1).

Выявление цист лямблий и специфических антител у детей с _______атопическим дерматитом и крапивницей.__________________

Аллергические реакции Количество пациентов Цисты I? м I? G I? м + I? G Цисты + антитела

Атопический дерматит 32/60,4% 5/15,6% 4/12,5% 19/59,4% 4/12,5% -

Острая и хроническая крапивница 21/39,6% 4/19% 2/9,5% 12/57% 1/4,8% 2/9,5%

Вторая группа детей с положительными результатами обследования на лямблиоз - это дети, лечившиеся по поводу острой и хронической крапивницы. У 12 (57%) детей в данной группе наблюдалась острая генерализованная крапивница, у 9 (43%) хроническая крапивница. Наиболее часто в этой группе, также как и при атопическом дерматите, наблюдалось выявление специфических антител класса G в диагностических титрах - 12 (57%) детей. Следует отметить, что у 4 (19%) детей выявлялись цисты лямблий в кале, у 2 (9,5%) пациентов сочетание цист лямблий в кале и специфических антител класса G.

Все пациенты, у которых были выявлены цисты лямблий в кале, лечились по поводу острой генерализованной крапивницы. При хронической крапивнице во всех случаях выявлялись специфические антитела класса G в

диагностических титрах. В общем анализе крови у детей данной группы эозинофилия выявлялась у 8 (38%) детей. У 6 (28,6%) детей, лечившихся по поводу крапивницы, при фиброгастродуоденоскопии была выявлена патология со стороны желудочно-кишечного тракта.

Известно, что антитела класса ^М выявляются в крови через 10-14 дней после инфицирования. Позже появляются антитела класса ^А и IgG, содержание которых снижается через 1-2 месяца после проведенного эффективного лечения. Антитела класса IgG практически полностью исчезают в течение 3- 6, реже через 9 месяцев. Из этого можно сделать вывод, что инфицирование большинства детей лямблиями в обеих группах произошло задолго до госпитализации детей.

Таким образом, при анализе полученных данных следует отметить, что при сочетании атопического дерматита и лямблиоза, у большинства пациентов наблюдалось тяжелое или средней степени тяжести течение дерматита, при объективном обследовании часто выявлялся хейлит. Паразитарные инфекции в частности лямблиоз в ряде случаев являются причиной острой генерализованной крапивницы, а также способствуют частому обострению хронической.

В комплекс лечения детей с атопическим дерматитом и крапивницей, с положительными результатами обследования на лямблиоз, был включен противогельминтный препарат немозол. Немозол - это противогельминтный препарат, основной механизм действия которого, деструкция цитоплазматических микроканальцев клеток кишечного тракта гельминтов. Препарат назначался внутрь в дозе 10мг/кг массы тела в течение 7 дней.

При назначении данного препарата наблюдалось более быстрое купирование симптомов обострения, угасание кожных проявлений, что вероятно свидетельствует о том, что лямблии способны вызывать обострение атопического дерматита, способствовать возникновению острой генерализованной крапивницы, обострению хронической крапивницы.

1. Дети с атопическим дерматитом, острой и хронической крапивницей должны быть обследованы на лямблиоз (ИФА, кал на цисты лямблий).

2. При выявлении лямблиоза у детей с атопическим дерматитом, необходимо включать в комплекс лечения противогельминтный препарат, что способствует более быстрому угасанию клинических проявлений данной аллергической патологии и ускоряет ремиссию.

3. Детям с острой и генерализованной крапивницей с положительными результатами обследования на лямблиоз следует включать в схему лечения противогельминтный препарат.

1. Шабалов, Н.П. Лямблиоз у детей / Н.П. Шабалов, Ю.И. Староверов // Новый медицинский журнал. - 1998. - №3. - С.22-26.

2. Dutta, A.K. A randomised multicentre study to compare the safety and efficacy of albendazole and metronidazole in the treatment of giardiasis in children / A.K.Dutta, M.A. Phadke, A.C. Bagade [et al] // Indian J.Pediatr. - 1994. - Vol. 61(6). - P. 689-93.

3. Коровина, Н.А. Лямблиоз у детей: проблема диагностики и выбора терапии / Н.А. Коровина, И.Н. Захарова, Г.Е. Зайденварг [др.] // Русский медицинский журнал - 2008. - №8. - С.34-38.

5. Казначеева, Л.Ф. Атопический дерматит у подростков, особенности клинического течения, дифференциальная диагностика, терапия, профилактика / Л.Ф. Казначеева, А.В. Молокова // Materia Medica. 2002. - С.3-15.

6. Новиков Д.К. Клиническая аллергология / Д.К. Новиков - Мн. - 1991. -523 с.

Levy, F. of IL-13 in CD4 T Cell-Dependent IgE Production in Atopy / F. Levy, C. Kristofic, C. Heusser // Int Arch Allergy Immunol. - 1997. - Vol. 112. - P. 49-58.

Маслова, Л.В. Крапивница, отек Квинке: учебно-методическое пособие/ Л.В. Маслова; - Минск БелМАПО, 2006. - 36с.

Дранник, Г.Н. Клиническая иммунология и аллергология / Г.Н. Дранник.

Читайте также: