Сколько лежат в больнице с дисбактериозом

Гастроэнтерология - одна из ключевых терапевтических специальностей.

Болезни органов пищеварения относятся к числу распространенных заболеваний в терапевтической практике. Диагностические и лечебные возможности, использование современных методов диагностики, а также высокая квалификация специалистов отделения позволяют обеспечивать высокий уровень диагностики и качества лечения. Наш метод многостороннего обследования дает возможность поставить диагноз с высокой точностью пациентам со сложной сочетанной патологией внутренних органов и систем.

Отделение гастроэнтерологии совместно с отделениями хирургического и терапевтического профиля представляют собой современный гастроэнтерологический центр, позволяющий проводить диагностику и лечение в соответствии с Российскими и мировыми стандартами всех основных заболеваний органов пищеварения:

- язвенной болезни (желудка и 12-перстной кишки),

- эрозивных поражений верхних отделов желудочно-кишечного тракта,

- постгастрорезекционных расстройств,

- гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (эрозивной, неэрозивной),

- хронического холецистита, функциональных расстройств билиарного тракта (дискинезий), постхолецистэктомического синдрома,

- хронического панкреатита, реабилитационное лечение после операций на поджелудочной железе,

- стеатоза печени,

- хронических гепатитов и циррозов различной этиологии (вирусной и алкогольной),

- хронического неязвенного колита, синдрома раздраженного кишечника, дисбактериоза кишечника,

- язвенного колита и болезни Крона,

- полипов желудка и ободочной кишки.

Современная диагностика в гастроэнтерологии уже немыслима без визуальных методов исследования- ультразвуковых, эндоскопических и рентгенологических исследований, в том числе компьютерной и магнитно-резонансной томографии, а также изучения морфологических препаратов.

- УЗИ органов брюшной полости, кишечника и малого таза и др.,

- эндоскопические исследования: эзофагогастродуоденоскопия и колоноскопия с прицельной биопсией, гистологическим и цитологическим исследованием биоптатов, в том числе – на Helicobacter pylori, в том числе и под внутривенной анестезией,

- интраэндоскопическое изучение рН в пищеводе, желудке и 12-перстной кишки,

- эндо-УЗИ,

- ретроградная холангиопанкреатография, пункционная биопсия печени,

- лабораторная диагностика с изучением широкого спектра показателей (общеклинические, биохимические, иммунологические, бактериологические и др.),

- весь комплекс рентгенографических исследований: рентгеноскопия верхних отделов ЖКТ, пассаж по тонкой кишке, ирригоскопия, виртуальная колоноскопия, спиральная компьютерная томография с пероральным и внутривенным контрастированием, магнитнорезонансная томография (МР холангиография).

В отделении накоплен уникальный опыт лечения заболеваний органов пищеварения у пожилых больных, антихеликобактерной терапии и противовирусного лечения хронических вирусных гепатитов. Использование современных методов диагностики и наиболее эффективных лекарственных препаратов приводит к существенному сокращению длительности пребывания больных в стационаре.

Возможно проведение комплексного обследования желудочно-кишечного тракта на базе стационара за 1-2 дня.

Возглавляет отделение гастроэнтерологии Юлия Васильевна Григорьева, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, ассистент кафедры гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова.

Отделение укомплектовано квалифицированными кадрами врачей, которые имеют высшую квалификационную категорию и ученую степень.

На базе отделения работает кафедра гастроэнтерологии ФДПО РНИМУ им. Н.И. Пирогова (заведующий кафедрой – д.м.н., профессор Евгений Леонидович Никонов). Научным руководителем по гастроэнтерологии ФГБУ "ЦКБ с поликлиникой" является доктор медицинских наук, профессор, главный внештатный специалист гастроэнтеролог ГМУ Управления делами Президента РФ, заслуженный врач России Игорь Олегович Иваников.

В отделении проводятся амбулаторные приемы врачами-гастроэнтерологами отделения, круглосуточная госпитализация, комплексные программы обследования в амбулаторных и стационарных условиях.

Наши пациенты могут пройти лечебно-диагностические и восстановительные программы продолжительностью 5, 7 и 10 дней, по итогам которых происходит:

нормализация работы желудочно-кишечного тракта;

повышение активности и жизненного тонуса;

улучшение общего состояния и самочувствия;

улучшение аппетита, настроения, сна;

профилактика обострений хронических заболеваний.

Если во время обследования у пациента выявлены сопутствующие заболевания, к участию в программе оперативно привлекаются необходимые специалисты, и программа восстановления печени корректируется с учетом выявленной патологии. Эффективность назначенной терапии оценивается путем контроля анализов пациента в динамике.

При выписке пациенты получают специально разработанную индивидуальную программу лечения и профилактики в домашних условиях.

Стеатоз печени – крайне распространенная проблема, которая возникает из-за нарушения обмена веществ и сопровождается дистрофическими изменениями в клетках печени - гепатоцитах. Эта патология имеется почти у каждого второго пациента с ожирением, не злоупотребляющего алкоголем, и у 95% пациентов с ожирением и злоупотребляющих алкоголем. Если стеатоз не лечить, он ведет к стеатогепатиту, фиброзу, а затем к циррозу печени.

Факторами риска возникновения стеатоза являются:

сахарный диабет II типа;

повышение уровня холестерина и/или триглицеридов в плазме крови;

возраст старше 40 лет;

прием лекарственных средств;

низкобелковая диета с высоким содержанием углеводов, насыщенных жиров;

быстрое снижение массы тела (более 5-7 кг в месяц);

нарушение состава кишечной микрофлоры;

Программа лечения, индивидуально разрабатываемая врачом, включает в себя:

комплексное клинико-инструментальное обследование, в том числе, инновационный малоинвазивный метод УЗ-диагностики - эластографию печени сдвиговой волной;

курс лекарственной терапии препаратами с доказанной эффективностью;

детоксикацию организма, выведение токсинов и шлаков естественными методами;

нормализацию работы желудочно-кишечного тракта;

составление индивидуальной программы оздоровления, которая ведет к снижению и нормализации массы тела, запуску механизмов здорового похудения, нормализации обмена веществ и моторики желудочо-кишечного тракта. При отсутствии противопоказаний программа включает в себя, в том числе, различные методы физиотерапевтического воздействия на организм, такие как вибромассаж, магнитотерапия, углекислые ванны, сеансы в криосауне и т.д.

Отделения терапевтической службы больницы оказывают медицинскую помощь больным с внутренними болезнями, которые нуждаются в длительном лечении, уходе, проведении сложных диагностических процедур.

Телепередачи с участием врачей отделения:

Телепрограмма "Доктор И" на ТВЦ с участием заведующей отделением гастроэнтерологии ЦКБ Ю.В. Григорьевой от 18.02.2019 г.

Программа "Чудо техники" на НТВ с участием зав. отделением гастроэнтерологии ЦКБ Ю.В. Григорьевой от 3.11.2019 г. (сюжет с 28 мин. 15 сек.)

- Зав. отделением гастроэнтерологии Григорьева Юлия Васильевна: e-mail gastro_grigoreva@mail.ru

- Ординаторская, врачи гастроэнтерологи - Андреева Ольга Алексеевна, Гребнева Ольга Сергеевна: ,

- Научный руководитель по гастроэнтерологии Иваников Игорь Олегович:

- Старшая медицинская сестра Крылова Мария Николаевна:

- Нет возможности позвонить? Мы с Вами свяжемся: обратный звонок.

Гастроэнтерологическое отделение расположено в Терапевтическом корпусе ЦКБ (корпус №5).

Методические рекомендации предназначены для системы последипломного профессионального образования врачей. Посвящены общеклинической проблеме - дисбактериозу кишечника. Рассматриваются вопросы этиологии, патогенеза, клиники, диагностики и лечения дисбактериоза кишечника. Особое внимание уделено рациональному использованию пробиотиков и, в частности, Йогулакта в терапии данной патологии.

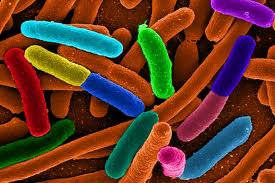

Количественные и качественные нарушения нормальной микрофлоры традиционно относят к понятию "дисбактериоз". В последнее время широко используется термин "дисбиоз кишечника", образованный из латинских слов "dis" - затруднение, нарушение, расстройство и "bios" - жизнь. Дисбиоз - это нарушение функционирования и механизмов взаимодействия организма человека, его микрофлоры и окружающей среды. Дисбактериоз кишечника всегда вторичен и представляет собой клинико-лабораторный синдром, который развивается при целом ряде заболеваний и клинических ситуаций и характеризуется изменением качественного и/или количественного состава микрофлоры определенного биотопа, транслокацией различных ее представителей в несвойственные биотопы, а также метаболическими и иммунными нарушениями, сопровождающимися у части пациентов клиническими симптомами.

Термин "дисбактериоз" был введен в клиническую практику в 1916 году немецким врачом А.Ниссле для обозначения явлений бродильной и гнилостной диспепсии. Существуют различные интерпретации этого термина.

Определение дисбактериоза.

В литературе рассматривается ряд определений дисбактериоза.

Дисбактериоз - это изменение количественного и (или) качественного состава бактериальной флоры, обусловленное динамическими нарушениями микроэкологии кишечника в результате расстройства адаптационных, защитных и компенсаторных механизмов. Микробиологически дисбиоз выражается в снижении количества облигатной флоры в кишечнике (бифидо - и лактобактерий, кишечной палочки)[Архипов Г.С., Венгеров Ю.Я., 2009].

За рубежом чаще используют термин "синдром избыточного бактериального роста" в тонкой кишке (СИБР). Его определение носит более конкретный характер, и постановка диагноза базируется на обнаружение более 10 5 микроорганизмов в одном мл аспирата из тощей кишки и/или появление флоры, характерной для толстой кишки

В последние годы проблема дисбактериоза вызывает немало дискуссий у специалистов различного профиля - клиницистов и бактериологов. Необходимо отдавать себе отчет в том, что, по мнению многих, такой нозологической единицы не существует, хотя в отечественных публикациях часто встречаются термины "дисбактериоз" или "дисбиоз кишечника". Дисбактериоз описывают даже в качестве самостоятельного заболевания, однако в существующих международных классификациях болезней он отсутствует. Некоторые авторы подчеркивают, что дисбактериоз или дисбиоз - не заболевание, а отклонение от нормы одного из параметров гомеостаза, который зачастую не требует обязательного лечения. Он всегда вторичен и причинно обусловлен. Данная точка зрения имеет важное практическое значение, так как исключает принадлежность дисбактериоза к самостоятельным болезням человека. В то же время сама возможность наличия такого патологического состояния, как дисбактериоз, никем не отрицается, так как в основе его развития лежат многообразные изменения в качественном и количественном составе микрофлоры пищеварительного тракта [Шендеров А.Б., 2000].

Эпидемиология дисбактериоза кишечника.

По данным РАМН более 90% населения России в той или иной мере страдает дисбактериозом. По данным зарубежных исследователей все жители планеты на протяжении жизни имеют те или иные отклонения от нормобиоценоза.

Роль нормальной микрофлоры кишечника в поддержании гомеостаза.

Нормальная микрофлора - эволюционно сложившаяся экологическая система симбиотических микроорганизмов, населяющих открытые полости человека и поддерживающие метаболическое, биохимическое и иммунологическое равновесие, необходимое для здоровья человека [Бондаренко В.М., 2007]. Микробиота кишечника взрослого содержит 10 - 100 триллионов микробов, общей массой от 1 до 2,5 кг. На жизнедеятельность кишечной микрофлоры расходуется до 10% поступившей энергии и 20% объема принятой человеком пищи. В толстой кишке содержится около 1,5 кг различных микроорганизмов. В 1 грамме содержимого слепой кишки обнаруживают около 2 миллиардов микробных клеток (представители 17 семейств, 45 родов, 500 видов). Плотность заселения микроорганизмами увеличивается к дистальному отделу тонкой кишки, резко возрастает в толстой кишке, достигая максимальных значений на уровне ободочной кишки. Толстая кишка человека в наибольшей степени колонизирована микроорганизмами. Количество бактерий в фекалиях может достигать 5х10 12 КОЕ/г содержимого (количество образующих колонии микроорганизмов - колониеобразующих единиц - на 1 грамм фекалий). В прямой кишке плотность обсеменения составляет до 400 миллиардов бактерий на 1 грамм содержимого.

Доминирующей группой, характерной для эубиоза здоровых взрослых людей, являются анаэробные бактерии, на долю которых приходится до 90-98% от общего количества микроорганизмов кишечника. Анаэробными являются микробы, способные существовать без свободного кислорода.

В отличие от них, жизнедеятельность аэробной флоры возможна только при наличии свободного кислорода. Аэробные и условно анаэробные бактерии, представленные кишечными палочками, стрептококками, энтерококками, составляют в сумме не более 5-10% от всей заселяющей кишечника человека аутофлоры.

Соотношение между кишечными анаэробами и аэробами в норме составляет 10:1.

В таблице 1 приведен состав представителей аэробной и анаэробной микрофлоры

Таблица 1. Состав аэробной и анаэробной микрофлоры

| Анаэробная микрофлора | Аэробная микрофлора |

|

|

|

Классификация нормальной микрофлоры толстой кишки здорового человека

Нормальная микрофлора кишечника по количественным соотношениям представлена тремя основными группами:

1. Основная или облигатная микрофлора. Обязательная для толстой кишки. Это, преимущественно, грамположительные бесспоровые анаэробы - бифидобактерии и грамотрицательные бактероиды. Составляет 90-95% микробиоценоза человека.

2. Сопутствующая микрофлора. Представлена, в основном, аэробами - лактобактерии, кокковые формы, кишечная палочка (E.coli). В сумме эти микроорганизмы не превышают 5% микробиоценоза. Лактобактерии и E.coli являются синергистами бифидобактерий.

3. Остаточная микрофлора (условно-патогенная или факультативная микрофлора). К этой группе относятся стафилококки, кандиды, протей, синегнойная палочка, энтеробактерии, кампилобактерии. Удельный вес этой группы в норме не превышает 1% от общего количества микроорганизмов.

В зависимости от времени присутствия бактерий в кишечнике: постоянного или периодического, микрофлору здоровых людей подразделяют на несколько видов:

По локализации в кишечнике микроорганизмы можно также разделить на следующие две группы, отличающиеся друг от друга по количественной и качественной характеристикам:

В зависимости от расщепляемых микрофлорой пищевых веществ бактерии разделяют на:

Пристеночная (мукозная) микрофлора включает с себя более 395 филогенетически обособленных групп микроорганизмов [Бондаренко В.М., 2007]. Мукозная микрофлора (пристеночно) формирует микроколонии, образующие биопленку. Биопленка - микробное сообщество, которое как бактериальный газон выстилает поверхность слизистых. Генная структура микрофлоры тождественна генной структуре макроорганизма [Конев Ю.В. и соавт. , 2001]. В микробно-тканевом комплексе (биопленке) происходит распознавание и обмен генетическим материалом поступающих в желудочно-кишечный тракт (ЖКТ) микроорганизмов (в том числе, в составе пробиотиков). Распознавание молекулярного образа патогенных и симбиотических микроорганизмов - ключевой момент межмикробного взаимодействия. Он определяет молекулярно-генетическую и метаболическую биосовместимость нормофлоры с пробиотиками.

При рассмотрении многогранной функции нормальной микрофлоры кишечника необходимо использовать термин "энтеральная среда". Она представляет собой сложную систему жидкостей, включающую пищу, ее компоненты, пищеварительные секреты, кишечную микрофлору макроорганизма и ее метаболиты [Щекина М.И., 2009]. Сбалансированное существование энтеральной среды жизненно важно как для самого макроорганизма, так и симбионтной микрофлоры, присутствующей в кишечнике.

С этих позиций представляется целесообразным выделить наиболее значимые функции нормальной микрофлоры желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) [Архипов Г.С., Венгеров Ю.Я., 2009]:

- Участие в пищеварении:

- переваривание полисахаридов (пектин, микрополисахариды, гликопротеиды);

- расщепление непереваренных азотсодержащих соединений, мочевины;

- синтез некоторых незаменимых аминокислот;

- деконьюгация желчных кислот;

- детоксикация ксенобиотиков (лекарственных веществ, токсических веществ, консервантов).

- Синтез витаминов. Микрофлора - основной источник витамина К, витаминов группы В (цианкобаламин, фолиевая кислота, биотин, рибовлавин, пантотеновая кислота).

- Защитные функции :

- колонизационная резистентность: связывание с рецепторами и заселение слизистого слоя кишечника;

- синтез бактерицидных веществ: летучих жирных кислот, перекиси водорода, сероводорода;

- конкуренция с транзиторной микрофлорой за питательные вещества;

- снижение внутриполостной рН;

- стимуляция местного иммунитета: выработка иммуноглобулинов и неспецифических факторов защиты (лизоцим, интерферон);

- поддержание реакций клеточного иммунитета.

- Расширение наследственной программы: обмен регуляторными молекулами, фрагментами структурных генов с другими представителями микробиоценоза.

- Обеспечение трофического гомеостаза. Нормальная микрофлора кишечника является клеточным, метаболическим, иммунологическим и генетическим компонентом жизнедеятельности человека.

Рассмотрим функции микрофлоры подробнее.

Известно, что основной функцией нормальной микрофлоры человека является обеспечение колонизационной резистентности (КР) пищеварительного тракта. В обычных условиях поддержание КР микрофлорой осуществляется за счет продукции антибиотических веществ, конкуренции за места адгезии, подавления адгезии условно патогенных бактерий, ингибирования транслокации и ряда опосредованных механизмов.

Участие в пищеварении является важным звеном деятельности микрофлоры кишечника. Симбионты в качестве промежуточных продуктов бактериального гидролиза пищи образуют янтарную, уксусную, масляную, пропионовую, муравьиную и другие кислоты, а также ряд газов, включая водород, диоксид углерода, метан. В норме происходит практически полная активная утилизация этих токсических метаболитов самой микрофлорой. При этом бифидо -, лактобактерии и энтерококки расщепляют целлюлозу и гемицеллюлозу с образованием короткоцепочечных жирных кислот. Кишечная палочка, бактероиды, клостридии и протей метаболизируют протеины до аммония, фенолов и меркаптопурина. При сбалансированном микробиоценозе эти процессы равновесны. Анаэробная микрофлора трансформирует пищевые волокна с образованием крайне важных для организма сахаров, аминокислот и минеральных веществ (табл. 1)

Таблица 2. Влияние продуцируемой микрофлорой низкомолекулярных метаболитов на функции организма (Щекина М.И., 2009)

| Метаболиты микрофлоры | Физиологические эффекты |

| Оксид азота | Регуляция моторной активности кишечника Регуляция нейротрасмиссии Регуляция сосудистого тонуса Антиоксидантное действие Антиапоптическое действие |

| Глутамат | Влияние на процессы нейрорегуляции |

| Изовалериановая, изокапроновая кислоты | Индукция секреции инсулина |

| Ацетат | Субстрат гипогенеза |

| Бутират | Регуляция пролиферации и дифференцировки колоноцитов Влияние на моторику толстой кишки |

| Эстрогеноподобные вещества | Влияние на пролиферацию эпителия (изменение экспрессии генов) |

| Сигнальные молекулы | Позволяют иммунной системе человека распознавать эти микроорганизмы как "свои" |

Микрофлора кишечника участвует в деконьюгации желчных кислот. 80-95% желчных кислот реабсорбируются, остальные под действием бактериальных ферментов в комплексе с холестерином превращаются в нерастворимые соединения и выделяются с каловыми массами. Выраженными холестеринснижающей активностью обладают бифидо- и лактобактерии, уменьшающие растворимость холестерина.

Нормальная микрофлора участвует в синтезе основных витаминов группы В (В1,В2,В6,В8,В12), витаминах К, С, никотиновой, фолиевой, пантотеновой, липоевой кислот. Доминирующее позиции в этом плане занимает кишечная палочка, обеспечивающая синтез 9 витаминов.

Функционирование обширной и активированной иммунной системы кишечника зависит от наличия нормальной микрофлоры. При этом иммунная система кишечника у здоровых людей регулируется таким образом, чтобы избежать чрезмерного кишечного ответа на пищевые антигены и кишечные бактерии-комменсалы. Отличительной особенностью мукозной иммунной системы пищеварительного тракта является лимфоидная ткань, представленная пейеровыми бляшками. При активации Т- и В- клетки пейеровых бляшек, мигрируют в кровь и экспрессируют α4β7-интегрин. Способность лимфоцитов мигрировать из кровеносных сосудов в собственную пластинку достигается при экспрессии лиганда к α4β7-интегрину на эндотелиальных клетках сосудов кишечника [Campbell D.J. et al.,2003]. Посредством данного механизма хемокины, вырабатываемые эпителиальными клетками, регулируют миграцию лимфоцитов в ткани кишечника.

Кишечная микрофлора обеспечивает активацию специфического клеточного и гуморального иммунитета, а также стимулирует неспецифическую резистентность организма. Сложившийся микробиоценоз кишечника стимулирует продукцию IgА и секреторного IgА, участвующего в локальной защите слизистой оболочки кишечника от патогенных вирусов, бактерий, токсинов и аллергенов. Микрофлора кишечника активирует фагоцитарную активность макрофагов и нейтрофилов. Нормофлора стимулирует созревание лимфоидного аппарата, потенцируя продукцию интерферона и лизоцима. Лакто- и бифидобактерии повышают фагоцитарную активность гранулоцитов крови, стимулируют продукцию цитокинов мононуклеарами, нормализуют иммунорегуляторный индекс, синтезируют ряд биологически активных веществ, разрушающих антигены.

Для нормального развития мукозного иммунного ответа необходимо наличие в кишечнике бактерий-комменсалов, при этом мукозная иммунная система распознает их постоянно, обеспечивая толерантность и контролируя воспаление [Broad A. et. al., 2006]. Кишечный эпителий определяет присутствие бактерий-комменсалов через паттерн-распознающие рецепторы, к которым относятся Тoll-подобные (ТПР) и внутриклеточные NOD-подобные рецепторы. Паттерн-распознающие рецепторы идентифицируют структуру бактерий и вирусов и запускают провоспалительные механизмы путем активации транскрипционного ядерного транскрипционного фактора kВ (NF-kB) [Macdonald T.T., Monteleone G., 2005].. В норме активация ТПР сопровождается усиление естественной резистентности, обеспечивающей гомеостаз желудочно-кишечного тракта и дает возможность избежать проникновения патогенных бактерий и повреждения эпителия.

Нормальная микрофлора кишечника обеспечивает трофический гомеостаз, влияя на регенераторные процессы в слизистой оболочки кишечника. Так, бифидо- и лактобактерии повышают митотическую активность энтероцитов крипт. Представители нормальной кишечной флоры синтезируют короткоцепочечные жирные кислоты, которые являясь энергетическим субстратом окисления в цикле Кребса, оказываю благотворное влияние на трофику и клеточную регенерацию слизистой оболочки кишечника и других тканей организма.

Нормальная кишечная микрофлора участвует в нейтрализации экзогенных и эндогенных метаболитов (нитратов, ксенобиотиков, мутагенных стероидов, токсичных продуктов белкового обмена - индола, скатола, фенола)

Какая мама согласится во время болезни своего малыша на то, чтобы ему антимикробные препараты кололи внутримышечно, а не просто давали бы микстуру или таблетку? Далеко не каждая. Абсолютно точно. А почему?

Дисбактериоз. О нем и стоит поговорить в виду множественных эпидемий различных заболеваний, а также в связи с огромным ростом фармацевтической промышленности.

Облигатные микроорганизмы – это главная, постоянная микрофлора. Она начинает формироваться с первого в жизни кормления малыша и стабилизируется к 2 месяцам.

Далее в течение жизни происходит постепенное заселение кишечника условно-патогенной микрофлорой. Ее необходимость до конца не доказана. Одни врачи считают, что при наличии их в кишечнике снижается риск общей заболеваемости кишечными инфекциями, повышается иммунитет. Другие считают наоборот, что это вызывает большую заболеваемость. В любом случае – условно-патогенные микроорганизмы есть, есть всегда.

И третья, наиболее опасная группа микроорганизмов – это патогенные, т.е. болезнетворные.

Патогенная флора в организме человека не существует постоянно. А, поступая из вне, вызывает заболевание либо путем разрушения нормальной микрофлоры, либо очень быстрой персистенцией (размножением и заселением). Почти сразу или на фоне сниженного иммунитета и угнетенных защитных сил организма.

Таким образом, первые две группы существовать в кишечнике могут и существуют. Появление же представителей третьей группы микроорганизмов вызывает разбалансировку, дисбаланс всей микрофлоры. Облигаты погибают, что усиливает рост патогенных штаммов. появляются клинические признаки этого дисбаланса. Это и называется дисбактериозом.

Так как речь пойдет о нарушении самой микрофлоры у ранее здорового малыша, рассматривать случаи попадания патогенных микроорганизмов извне мы не будем.

Итак, причины такого нарушения, дисбаланса микрофлоры можно разделить на внешние и внутренние.

Внешние причины:

- экология, а также связанные с ней географические и климатические условия проживания людей (сюда можно отнести и загрязнение окружающей среды от заводов и фабрик, радиационные воздействия, загрязнения выхлопными газами и т.д.). Перечислять вредности на сегодняшний день можно бесконечно. К сожалению;

- далее важную роль играют и вредности профессиональные, начиная от вибрации и заканчивая различными вредными производствами в силу своего действия на организм в целом;

- санитарно-гигиенические – это все наши условия жизни вместе взятые. Начиная от тех же условий работы и заканчивая подъездами наших домов.

Внутренние причины:

- к ним в первую очередь нужно отнести различные инфекционные заболевания. Так как речь идет о дисбактериозе именно кишечника, то на первом плане болезни кишечника – сальмонеллезы, клебсиеллезы, вирусные диареи и т.д. Все потому, что они сопровождаются воспалением слизистой оболочки того или иного отдела желудочно-кишечного тракта. Даже катаральный синдром при ОРВИ будет проявляться и в кишечнике;

- алиментарные причины, т.е. вызванные несбалансированным питанием, у детей особенно часто (неправильно введенные прикормы на первом году жизни, а также увлечение различными диетами у девушек-подростков, а у юношей – бодибилдингом и культуризмом);

- немаловажную роль играют стрессовые состояния. Здесь больше зависимость гормонального статуса;

- иммунодефициты;

- у детей важную роль играют аллергические состояния, атопический дерматит, диатезы. Ведь высыпания на коже – лишь малый показатель того, что происходит в организме. Очень много остается внутри, и особенно важна пищевая сенсибилизация, т.е. аллергия на какую-либо пищу.

- врожденные дисфункции желудочно-кишечного тракта и его ферментов (например, синдром мальабсорбции);

- соматические заболевания. И к ним, конечно же, относятся заболевания желудочно- кишечного тракта. Такие как гастриты, гастродуодениты, атонии кишечника и различные парезы, колиты, заболевания печени и желчного пузыря. Здесь же будут и различные послеоперационные состояния (резекция желудка, желчного пузыря);

- и последняя группа – это воздействие различных лекарственных препаратов. В первую очередь, это антимикробные и наркотические препараты, а также средства, оказывающие влияние на моторику желудка, на секрецию ферментов, обволакивающие средства.

Итак, разобравшись с основными большими группами причин возникновения дисбактериоза, можно попытаться распознать дисбактериоз.

Конечно, в таких случаях дети нуждаются в госпитализации и срочной коррекции состояния. Мы же поговорим о нетяжелых вариантах дисбактериоза кишечника после, например, приема антибиотиков.

Ключевым моментом в лечении дисбактериоза является коррекция питания Первым и ключевым моментом в лечении дисбактериоза является коррекция питания. Итак, обращаю внимание читателей на продукты, которые следует исключить из рациона во избежание раздражения слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и усиления перистальтики. Это делается с целью сохранить воду в организме.

А именно, прекращаем употреблять в пищу сырые овощи, фрукты, за исключением бананов и печеных яблок. Из мясного допускается нежирная курица, кролик, крупы – рисовая, манная (если нет аллергии), пшенная. Причем все каши употребляем в протертом виде. Хорошо пить просто рисовый отвар. Из овощей оставляем только картошку. Молочные продукты исключаем полностью. Из напитков позволительны чай крепкий, сладкий, вода, компот из сухофруктов (причем только сам компот без ягод), отвар ромашки, кисели. Соки и газированные напитки – категорически нельзя.

Часто для лечения дисбактериозов у детей применяют бактериофаги. Это вирусы бактерий, которые избирательно убивают причину возникновения дисбактериоза. Но их применение возможно лишь после доподлинно известного возбудителя.

Пребиотики являются стимуляторами пробиотиков. Ну а симбиотики – это комплексные препараты, включающие в себя как пре-, так и пробиотики. Рассмотрим наиболее часто применяемые из них:

Аципол обладает многофакторным действием, высокоактивен, а также повышает иммунологическую резистентность организма.

Применяют: у детей до 6 месяцев 5 доз в сутки, старше 6 месяцев 10-15 доз в сутки в 2-3 приема за 30-40 минут до еды. Препарат растворяют в воде комнатной температуры из расчета одна чайная ложка на одну дозу препарата.

Линекс стабилизирует мембраны клеток кишечного эпителия и регулирует всасывание электролитов.

Применяют: у детей до 2 лет по 1 капсуле 3 раза в сутки; старше 2 лет по 1-2 капсуле 3 раза в сутки. Детям раннего возраста капсулу вскрывают и смешивают с небольшим количеством жидкости. Курс 5-7 дней.

Энтерол, активным компонентом которого являются лечебные дрожжи, устойчивые ко всем видам антибиотиков.

Применяют: у детей до года по пол пакетика 2 раза в сутки, у детей от 1 до 3 лет по 1 капсуле или 1 пакетику 1-2 раза в сутки, старше 3 лет по 2 капсулы или 2 пакетика 1-2 раза в сутки за 30 минут до еды.

Бифидумбактерин восстанавливает активность ЖКТ, подавляет рост патогенной микрофлоры, повышает иммунный статус.

Применяют: у детей до 6 месяцев по 5-10 доз в сутки; с 6 месяцев до 3 лет – по 1-15 доз в сутки; старше 3 лет – по 15-20 доз в сутки на 2-3 приема за 30 минут до еды.

Бифилин имеет более широкий спектр ферментативной активности по сравнению с бифидумбактерином.

Применяют: у детей старше 3 лет по 10-12 доз в сутки в 2-3 приема за 30 минут до еды. Для растворения препарата используют кипяченую воду из расчета 1 доза препарата на 1 чайную ложку.

Бифиформ Малыш содержит помимо лакто- и бифидобактерий витамины В1 и В6.

Применяют: у детей от 1 года до 3 лет по 1 порошку 2-3 раза в сутки, таблетки жевательные детям 2-3 лет по 1 таблетке, с 3 лет по 2 таблетке 2-3 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс 5 дней.

Бифиформ выпускается в капсулах, которые устойчивы к желудочному соку, благодаря которым бактерии доходят до кишечника в неизмененном виде.

Применяют: у детей старше 2 лет по 1-2 капсуле 2 раза в сутки независимо от приема пищи. Курс 10-14 дней.

В настоящее время широко используются продукты, содержащие бифидо- и лактобактерии. Наиболее широко используются: Бифидок, Бифилин, кисломолочный бифидумбактерин, Биолакт обогащенный, Имунеле, Активиа, Актимель и т.д.

Единственный их минус – сроки хранения некоторых продуктов напрямую зависят от содержания полезных бактерий. То есть чем больше срок их хранения, тем меньшее количество бактерий в них содержится.

Читайте также: