Основные сведения об инфекционных заболеваниях

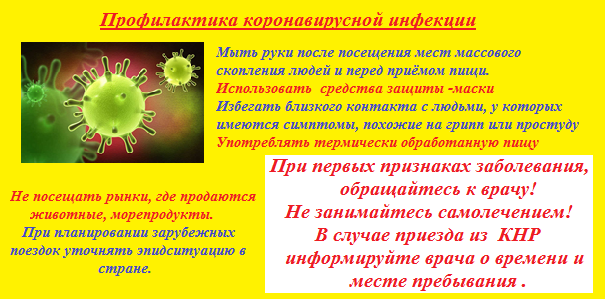

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Инфекционные болезни людей - это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека (или животного)здоровому.

Основные пути передачи инфекции и воздействие на них

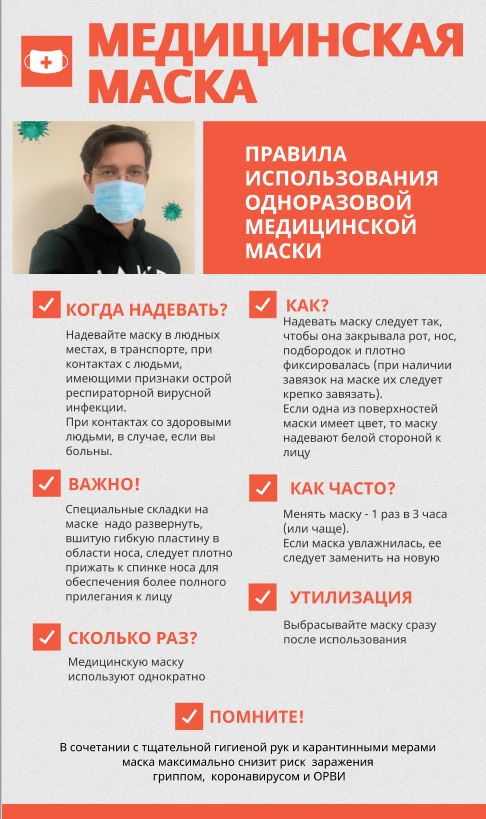

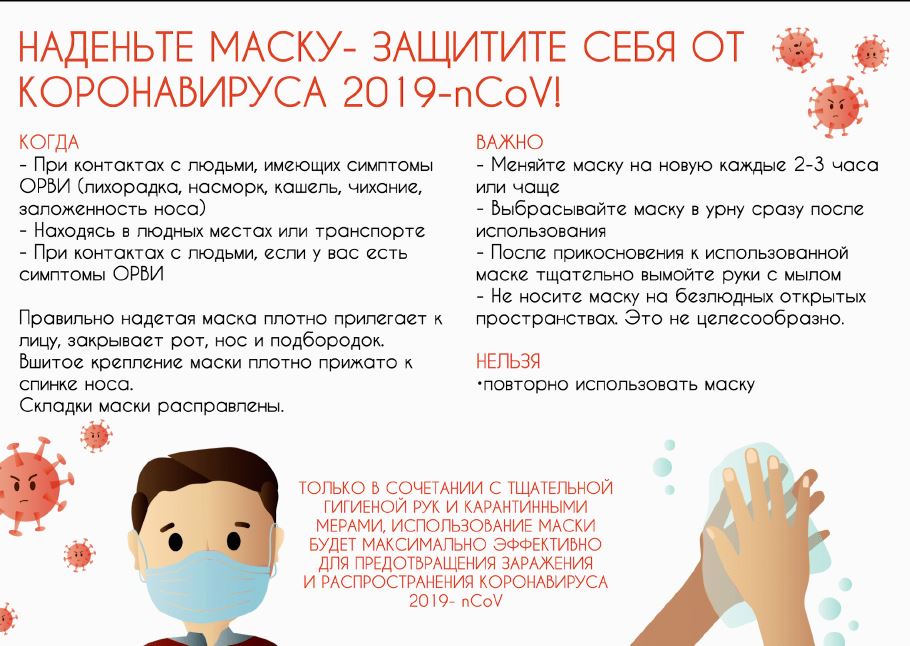

- воздушно-капельный путь передачи(грипп, простудные заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха и др.) – для профилактики используются маски, проветривание, недопущение скопления большого количества людей в помещении;

- алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции, сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит А) – важную роль играет личная гигиена, мытье рук, продуктов питания, отсутствие мух в помещениях;

- половой (контактный) путь передачи (вирусный гепатит В, С, ВИЧ СПИД, генитальный герпес, сифилис, гонорея, папилломатоз) – важным моментом профилактики таких инфекций является отсутствие беспорядочной половой жизни с частой сменой партнеров и использование презервативов;

- кровяной путь передачи (наиболее часто – вирусный гепатит В, ВИЧ СПИД) – в этом случае предотвратить инфекционные заболевания помогут стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в домашних условиях), то есть все усилия направлены на предотвращение нарушения целостности кожи и слизистых оболочек.

Профилактика инфекционных заболеваний

Как и любые другие болезни, инфекционные заболевания проще не допустить, чем потом лечить. Для этого используется профилактика инфекционных заболеваний, которая позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса.

Выделяют общественную и индивидуальную профилактику. Индивидуальная профилактика предусматривает:прививки, закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных привычек, быта и отдыха, охрану окружающей среды. Общественная включает систему мероприятий по охране здоровья коллективов:создание здоровых и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте.

В целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней проводится иммунопрофилактика путем проведения профилактических прививок.Этот вид профилактики инфекционных заболеваний непосредственно связан с созданием в организме человека иммунитета (невосприимчивости) к определенной инфекции с помощью иммунизации и называется – специфическая иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Выделяют два основных вида иммунопрофилактики:

Значение иммунопрофилактики

Необходимо помнить: чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Победить инфекцию можно, если вакцинацией будет охвачено все население.

Каким бы не был метод профилактики, его использование поможет предотвратить заболевание, что особенно важно при неизлечимых инфекциях, таких как ВИЧ СПИД, бешенство и вирусные гепатиты.

Д1|^ревнейшим доказательством наличия инфекционных болезней у человека являются признаки остеомиелита, обнаруженные в останках питекантропа, жившего более 2 млн лет назад.

Первый возбудитель инфекционной болезни (возбудитель сибирской язвы) был выделен в чистой культуре немецким микробиологом Р.Кохом в 1876 г., и с этого времени начинается бурное развитие микробиологии и инфектологии. К началу XX ст. были описаны возбудители большинства инфекционных болезней, свирепствовавших в мире в

О роли инфекционных болезней в жизни человека свидетельствуют данные об изменении численности населения на земном шаре и его причинах.

Так, удвоение численности населения Земли происходило до 1700 г. за 1000 лет; объясняется такой медленный прирост населения свирепствовавшими в то время повсюду эпидемиями чумы, холеры, натуральной оспы, тифов и других инфекционных болезней;

с 1700 г. — за 150 лет (введение во многих странах карантинов при чуме, холере, натуральной оспе, изобретение вакцины против оспы);

с 1850 до 1950 г. — за 100 лет (выявление и изучение возбудителей инфекционных болезней, разработка методов лечения и вакцин против многих из них);

с 1950 — до 1990 г. — за 40 лет (ликвидация натуральной оспы, широкое применение антибиотиков и других химиотерапевтических препаратов, вакцинация).

Планировалось, что к 2000 г. на Земле будет проживать более 6,5 млрд человек. Однако инфекционные болезни вносят свои коррективы: появился СПИД, против которого пока нет надежных методов профилактики и лечения, регистрируются такие тяжелые заболевания, как лихорадки Ласса, Эбола, Марбурга, болезнь легионеров и другие, неизвестные прежде науке, формируются новые варианты уже известных возбудителей, резистентных к традиционно применявшимся и эффективным ранее антибактериальным препаратам. Мы убеждаемся в том, что многие инфекционные болезни являются данью цивилизации. Так, например:

создание индустрии птицеводства породило и привело к широкому распространению такого заболевания, как кампилобактериоз;

появление системы кондиционеров обусловило передачу легио-неллеза;

расширение показаний к пересадке органов, переливанию крови привело к распространению вирусных гепатитов В, С, G и СПИДа;

проведение вакцинации способствовало формированию новых штаммов микроорганизмов.

И в настоящее время результаты борьбы с инфекционными болезнями непредсказуемы. Ясно только, что она потребует от ученых и практических врачей совместной работы по изучению всех особенностей современных инфекций.

Прежде чем приступить к изложению дальнейшего материала, следует остановиться на основных терминах, которыми широко пользуются в инфектологии.

Инфекция (лат. — inficio) — состояние зараженности, загрязненности организма другими живыми организмами (вирусами, бактериями, простейшими и др.).

Инфекционный процесс — комплекс реакций, направленных на обеспечение гомеостаза и равновесия с окружающей средой, возникающих в макроорганизме в результате внедрения и размножения в нем патогенных для него микроорганизмов.

Инфекционная болезнь — крайняя степень инфекционного процесса, когда возникает нарушение гомеостаза в результате преобладания патологических реакций над компенсаторными.

Инфекционная болезнь может протекать в манифестной и в субклинической (бессимптомной) форме, когда клинические проявления болезни отсутствуют, но при обследовании в зараженном организме обнаруживаются морфологические изменения, биохимические и иммунологические сдвиги, а иногда впоследствии и серьезные осложнения. При одних инфекциях преобладают манифестные формы, при других — субклинические.

Течение манифестных форм может быть типичным, атипичным (при этом отсутствуют многие признаки, характерные для данной болезни), абортивным (заболевание может начинаться типично, но в дальнейшем многие симптомы, характерные для последующих стадий инфекционного процесса, не успевают появиться, так как наступает выздоровление, чаще это бывает при рано начатом лечении или у людей с хорошей реактивностью), стертым (при этом клинические проявления бывают весьма скудными на фоне легко протекающего заболевания). Типичное течение инфекционных болезней характеризуется строгой цикличностью.

По длительности течения инфекционная болезнь может быть острой (до 3 мес), затяжной (до б мес), хронической (свыше б мес). Особо выделяют сверхострое течение (молниеносное, фульминантное, от лат. fulminis —молния), для которого характерно бурное течение со стремительным нарастанием клинических проявлений и, как правило, неблагоприятным исходом.

Одновременное заражение двумя (и более) различными возбудителями рассматривается как коинфекция, наслоение на уже имеющийся инфекционный процесс дополнительной инфекции с другим этиологическим фактором — суперинфекция.

Обострение заболевания — усиление проявлений клинически еще не завершившейся болезни.

Ремиссия — временное ослабление или исчезновение клинических проявлений заболевания.

Рецидив — возврат проявлений болезни, возникающий после периода исчезновения клинических симптомов (ремиссии), это — следствие активации эндогенной инфекции.

Реинфекция — новое заражение реконвалесцента тем же патологическим агентом, что приводит снова к развитию инфекционного процесса, то есть это — следствие экзогенного инфицирования.

Нозокомиальная (внутрибольничная) инфекция является следствием инфицирования больного, находящегося в стационаре, или медицинского работника в результате профессионального контакта с инфекционным больным.

Персистенция (лат. persisto — постоянно пребывать)— длительное сохранение возбудителя в организме животного или человека. В.А.Зуев (1977) предлагает выделять 3 варианта персистенции вирусов:

— латентная (дремлющая) инфекция (лат. latens — невидимый, скрытый) — бессимптомная персистенция вируса, при которой он находится внутриклеточно, не поступая в окружающую среду и не вызывая клинических проявлений;

— хроническая инфекция — персистенция вируса сопровождается клиническими проявлениями заболевания (различной степени выраженности);

— медленная инфекция — персистенция вируса в клетках органа или тканевой системы с очень длительной инкубацией, постепенным медленным, но неуклонным развитием патологического процесса, заканчивающегося смертью.

В терминологии, принятой в инфектологии, есть еще много спорных и недостаточно четких формулировок. Например, чем отличается но-сительство возбудителя инфекционной болезни от субклинических форм заболевания? Ведь наличие возбудителя в организме всегда подразумевает формирование различного характера взаимоотношений — от реализуемых на генетическом уровне до не проявляющихся клинически патологических и компенсаторных процессов и тяжелых форм болезни. Именно персистенцией возбудителей объясняется развитие стойкого пожизненного иммунитета при многих вирусных инфекциях. Вероятно, в дальнейшем эти термины будут объединены или пересмотрены, но пока мы вынуждены пользоваться ими, поскольку они фигурируют в учебниках и руководствах.

Что же отличает инфекционные болезни от других, неинфекционных, заболеваний?

Наличие в организме живого возбудителя.

Человек становится источником инфекции, он может заражать других людей. Степень заразности в значительной степени будет определяться свойствами возбудителя, его локализацией, периодом болезни.

Для многих инфекционных болезней характерна массовость поражения населения, что ведет к огромным экономическим потерям, особенно в случае развития эпидемий и пандемий.

Для любого инфекционного заболевания характерна строгая цикличность. Эту особенность необходимо учитывать при постановке диагноза: каждый период болезни имеет свои патогенетические особенности и клиническую симптоматику, что определяет объем и характер диагностических и лечебных мероприятий.

В течении инфекционного заболевания различают такие периоды:

инкубационный (от заражения до первых клинических проявлений болезни);

начальный (первые дни болезни, первые клинические проявления, которые нередко носят неспецифический характер, что чаще всего служит причиной диагностических ошибок);

разгар болезни (наибольшая выраженность клинических симптомов, связанных с преимущественной локализацией возбудителя в организме, особенностями его действия на организм);

— период стихания клинических проявлений, обусловленный акти

вацией защитных реакций организма и эффективным действием лечебных средств;

— выздоровление (или хронизация), резидуальные явления. Иногда выздоровление идет медленно из-за затяжного течения.

Иногда заболевание протекает молниеносно, когда от момента первых клинических проявлений до смерти проходят 1—2 сут или даже часы.

Каждый клинический период инфекционной болезни соответствует определенной фазе патогенеза, то есть механизмам, которые происходят в это время в организме и обусловливают определенный симптомо-комплекс. Вот почему без знания патогенеза болезни нельзя четко определить период болезни, диагностическую и прогностическую значимость имеющихся у больного клинических симптомов.

5. Перенесенное инфекционное заболевание оставляет след в организме в виде специфических реакций (появление специфических защитных антител, состояние повышенной чувствительности к фактору, вызвавшему заболевание). Возможно возникновение сенсибилизации к собственным тканям, медикаментам и другим факторам.

Инфекционные заболевания приводят к возникновению различных аллергических реакций в 4—6 раз чаще, чем другие, неинфекционные, болезни.

Следствием инфекционной болезни могут быть:

— обострение имеющегося у больного любого другого патологического процесса, даже не связанного непосредственно с локализацией инфекционного агента в организме (при этом смерть больного может наступить не в результате непосредственного действия инфекционного агента, а в результате усугубления фоновой патологии). Так, в период гриппозных эпидемий резко увеличивается летальность от сердечно-сосудистой патологии, особенно среди лиц пожилого и старческого возраста;

— тератогенное действие возбудителя (токсоплазмоз, краснуха и т.д.): если заболевание у матери возникает в раннем (I) триместре беременности, велика вероятность гибели плода, рождения ребенка с уродствами развития;

— онкогенное действие (например, вирус гепатита В способствует развитию первичной карциномы печени).

Значительная роль принадлежит инфекционным болезням как пусковому механизму в развитии последующих тяжелых хронических соматических заболеваний (нефрита — после перенесенного гриппа; бронхиальной астмы — на фоне частых ОРВИ; миокардита — вследствие перенесенной дифтерии, энтеровирусной инфекции; язвенной болезни — на фоне хеликобактериоза; медленной инфекции, в том числе рассеянного склероза, — после вирусных инфекций и т.д.). Эта проблема еще недостаточно изучена и требует глубокой совместной работы

инфекционистов, иммунологов и клиницистов практически всех специальностей.

Инфекционный процесс — очень сложное явление, на него оказывают влияние 3 основных многокомпонентных фактора:

Эти три фактора, находясь в постоянном взаимодействии, определяют течение и исход инфекционного процесса.

Схематически эту взаимосвязь можно представить так (рис. 1).

Перед тем, как отправиться в путешествие, Вам следует подумать, насколько состояние Вашего здоровья позволяет выехать в ту или иную страну в зависимости от климата, условий питания, особенностей культурного отдыха, возможности проведения профилактических прививок, приема лекарственных препаратов для профилактики инфекционных болезней.

Для этого Вам необходимо пройти тщательный медицинский осмотр и получить заключение врача. С особым вниманием следует отнестись к рекомендациям врача больным хроническими заболеваниями, беременным и лицам с малолетними детьми.

При выезде в страны, неблагополучные по желтой лихорадке, Вы должны сделать профилактическую прививку и получить международное свидетельство о вакцинации против желтой лихорадки.

Выезжая в страны, неблагополучные по малярии, Вам необходимо получить рекомендации у своего врача о профилактических лекарственных препаратах и способах их применения.

В связи с регистрацией в зарубежных странах таких инфекционных болезней как брюшной тиф, столбняк, вирусные гепатиты, менингококковая инфекция, Вы можете сделать профилактические прививки против указанных инфекций по своему желанию в прививочном кабинете по месту жительства.

Перед поездкой сформируйте и имейте при себе аптечку первой помощи, которая поможет Вам при легких недомоганиях, сэкономит Ваше время на поиски лекарственных средств и избавит от проблем общения на иностранном языке.

Аптечка первой помощи: болеутоляющие средства; сердечно-сосудистые средства; средства от несварения желудка; желчегонные препараты против укачивания в транспорте; средства от укусов насекомых; перевязочный материал (бинты, ватные шарики); водонепроницаемый лейкопластырь; одноразовые шприцы; раствор для контактных линз, если Вы их носите; глазные капли; солнцезащитные кремы и кремы для ухода за кожей после пребывания на солнце.

Во время отдыха следует быть особенно осторожными при контакте с животными, так как они являются источниками многих инфекционных и паразитарных болезней. Не трогайте кошек, собак и других животных! Это опасно практически во всех странах.

Если Вы при контакте с животным получили укус, оцарапывание или просто ослюнение, тщательно промойте эту часть тела водой с мылом. Немедленно обратитесь к врачу для решения вопроса о проведении прививок против бешенства и столбняка.

Другую опасность представляют укусы ядовитых змей, насекомых (скорпион, каракурт, тарантул, сколопендра) и обитателей тропических морей (ядовитые медузы, пиявки, рыбы), которые могут привести к серьезным нарушениям Вашего здоровья.

Большинство опасных для человека кровососущих насекомых (блохи, клещи, комары, москиты, слепни, мошки и мухи) являются переносчиками тропических инфекционных и паразитарных заболеваний.

Проживание допускается только в гостиницах, обеспеченных централизованным водоснабжением и канализацией. При наличии в номере комаров, блох, грызунов необходимо немедленно поставить в известность администрацию для принятия срочных мер по их уничтожению. В местах скопления летающих насекомых требуйте засетчивания окон и дверей, наличия пологов над кроватью и электрофумигаторов.

ПРОФИЛАКТИКА ЛУЧШЕ, ЧЕМ ЛЕЧЕНИЕ!

При выезде в зарубежные страны Вам необходимо знать, что в некоторых из них существует реальная возможность заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, которые характеризуются тяжелым клиническим течением, поражением жизненно важных органов и систем организма, и могут привести к смертельному исходу.

ХОЛЕРА

Случаи заболеваний холерой регистрируются ежегодно в странах Азии и Юго-Восточной Азии: в Индии, Иране, Китае, Малайзии, Вьетнаме, Сингапуре и Филиппинах.

В странах Европы, США, Австралии и Океании регистрируются завозные случаи холеры.

В Африке больные холерой регистрируются ежегодно в Бенине, Бурунди, Гане, Демократической республике Конго, Камеруне, Либерии, Малави, Мозамбике, Нигере, Нигерии, Танзании. Того, Уганде.

Холера – особо опасная острая инфекционная болезнь, характеризующаяся сильнейшим обезвоживанием организма, которое при отсутствии своевременного лечения может привести к смертельному исходу.

Инкубационный (скрытый) период заболевания, от момента инфицирования до появления первых клинических признаков, составляет от нескольких часов до 5 дней.

Возбудители холеры проникают в организм человека при употреблении инфицированных продуктов питания и воды. Наиболее опасными являются продукты, которые не подвергаются термической обработке.

Заражение может произойти также во время купания в случайных водоемах.

Характерные признаки холеры – многократный жидкий стул и рвота, что приводит к обезвоживанию организма. При появлении первых признаков заболевания необходимо немедленно обратится к врачу.

ОПАСНЫЕ ВИРУСНЫЕ ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ЛИХОРАДКИ

При выезде в страны Африканского и Южно-Американского континентов можно заразиться опасными вирусными геморрагическими лихорадками, к которым относятся желтая лихорадка, лихорадки Эбола, Ласса и Марбург.

ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКА

Эндемичными по желтой лихорадке являются территории 32 стран Африки и 12 стран Южной Америки (Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Бурунди, Габон, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея-Бисау, Демократическая республика Конго, Камерун, Кения, Конго, Кот-д’Ивуар, Либерия, Мавритания, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда, Сан-Томе и Принсипи, Сенегал, Сомали, Судан, Сьерра-Леоне, Танзания, Того, Уганда, Центрально-Африканская республика, Чад, Экваториальная Гвинея и Эфиопия; Боливия, Бразилия, Венесуэла, Гайана, Гвиана Французская, Колумбия, Панама, Перу, Сент-Винсент и Гренадины, Суринам, Тринидад и Тобаго, и Эквадор

Инкубационный период, от момента заражения до первых признаков заболевания, составляет от 3 до 6 дней.

Заболевание характеризуется высокой лихорадкой, геморрагической сыпью, поражением почек, печени, с развитием желтухи и острой почечной недостаточности. Течение болезни крайне тяжелое и в большинстве случаев имеет смертельный исход.

При выезде в страны Южно-Американского и Африканского континентов, где требуется обязательное проведение профилактических прививок, являющихся единственной мерой предупреждения этого опасного заболевания, необходимо получить однократную прививку, которая проводится не позднее, чем за 10 дней до выезда, иммунитет сохраняется в течение 10 лет, после чего проводится повторная прививка.

Без международного свидетельства о вакцинации против желтой лихорадки выезд в неблагополучные страны запрещается.

ЛИХОРАДКИ ЭБОЛА, ЛАССА, МАРБУРГ

Лихорадка Эбола регистрировалась в Уганде, Габоне и Республике Конго, Южном Судане, Демократической республике Конго.

Лихорадка Марбург регистрировалась в Демократической республике Конго, Анголе, Уганде.

Лихорадка Ласса в Сьерра-Леоне.

Природно-очаговые инфекционные болезни, источниками возбудителей которых являются животные и грызуны, а также больной человек. Данные лихорадки относятся к тяжелым вирусным заболеваниям с почти одинаковой клинической картиной, характеризующейся высокой температурой, геморрагической сыпью, кровотечениями из носа, десен, появлением крови в стуле и рвотных массах, головными болями, общей слабостью, болями в грудной клетке и желудке.

Инкубационный период при всех лихорадках составляет от 3 до 17 дней.

ЛИХОРАДКА ДЕНГЕ

Встречается преимущественно в странах Южной и Юго-Восточной Азии, Африки, Океании и Карибского бассейна. Источником инфекции является больной человек, обезьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного человека осуществляют комары (человек заболевает при первичном инфицировании). Основными симптомами являются: озноб, боли в костях(чаще в позвоночнике), боли в суставах, мышцах, повышение температуры до 39-40 градусов, отказ от еды, резкий упадок сил, тошнота, головокружение, бессонница, покраснение и отёчность лица, глаз, горла, различная зудящая сыпь. Осложнениями лихорадки являются энцефалит, менингит, полиневрит, пневмония, инфекционно-токсический шок. Категорически запрещено употребление аспирина(ацетилсалициловой кислоты), ибупрофена, диклофенака.

Для предотвращения заражения лихорадкой денге рекомендуется использовать репелленты, фумигаторы, защитные сетки от комаров, плотную и чистую светлую одежду, а также не допускать наличия открытых ёмкостей с водой. В которых комары производят выплод потомства.

ВИРУС БЛИЖНЕВОСТОЧНОГО РЕСПИРАТОРНОГО СИНДРОМА

Коронавирусы – это многочисленная группа возбудителей инфекционных заболеваний. Первый из них был открыт в 60-е годы ХХ века. Ученые заметили, что клетка вируса покрыта множеством ворсинок, напоминающим корону. Именно тогда и родилось на свет общее название, которое используется медиками до сих пор. Позднее появились данные и о других коронавирусах, вызывающих бронхиты у животных, птиц и людей. Последние узнали о новых, мутировавших штаммах, в т.ч. о возбудителе ближневосточного респираторного синдрома.

Считается, что коронавирус не может существовать во внешней среде длительный период времени, а также погибает при повышении температуры. Большинство людей заразились MERS, навещая больных родственников и посещая по разным причинам медицинские учреждения. То есть, вероятнее всего коронавирус передается от человека к человеку.

География распространения коронавирусов довольно обширна. Случаи инфицирования были зафиксированы в Йемене, Саудовской Аравии, Арабских Эмиратах, Южной Корее, Малайзии, Тунисе, Египте, Греции и даже в Италии, Германии, Франции.

Как избежать заражения?

Во-первых, постарайтесь избегать посещения мест, где наблюдается большое скопление людей и осуществляется плохая вентиляция воздуха. Во-вторых, покидая помещение, воспользуйтесь каплями, содержащим интерферон, а после прогулки вымойте руки, умойте лицо, слизистую носа оросите спреем с морской водой. На улицу выходите, надев защитную маску. Не прикасайтесь грязными руками к лицу, особенно глазам, рту и носу. Помните, что вирус легко попадает в организм через биологические жидкости: пот, слюну, слезы.

МАЛЯРИЯ

Тяжелое паразитарное заболеваний, широко распространенное в странах с тропическим и субтропическим климатом.

Заражение происходит при укусах малярийных комаров. Известны 4 формы малярии, из которых наиболее тяжелая — тропическая, распространенная в странах Африки.

Инкубационный период составляет от 7 дней до 1 месяца при тропической малярии и до 3-х лет при других формах.

Симптомы заболевания – повышение температуры, озноб, сильное потоотделение, головная боль, слабость.

При тропической малярии без проведения своевременного лечения возможен смертельный исход в очень короткий срок от начала заболевания.

С целью профилактики необходимо регулярно принимать противомалярийные препараты. Прием препаратов надо начинать за 1 неделю до выезда в зарубежные страны, продолжать весь период пребывания и 1 месяц после возвращения.

ЧУМА

Заболевания людей чумой регистрировались в 25 странах мира. Наиболее пораженными странами Африки являются Демократическая республика Конго, Индия, Мадагаскар, Мозамбик, Уганда и Танзания.

В Центральной Азии – Казахстан, Туркменистан, Узбекистан и Монголия. В Китае очаги чумы распространены в 19 провинциях.

На Американском континенте постоянно действующие природные очаги чумы существуют в Бразилии, Боливии, Перу, Эквадоре и Соединенных Штатах Америки.

Чума – природно-очаговая инфекция, которой болеют люди и животные, переносчиками являются блохи, паразитирующие на грызунах и других животных.

Заражение чумой происходит при укусах инфицированными блохами, контакте с больными животными и грызунами, а также воздушно-капельным путем при общении с больным легочной чумой.

Время, которое проходит с момента попадания возбудителя чумы в организм человека до появления первых симптомов заболевания, составляет от нескольких часов до 6 дней.

Заболевание начинается с высокой температуры, сильного озноба, головной боли, увеличения лимфоузлов и кашля с кровью.

При появлении указанных признаков заболевания необходимо немедленно обратиться к врачу.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ИЗ ПУТЕШЕСТВИЯ

При пересечении границы, Вы должны способствовать личному досмотру, а также досмотру вещей, особенно из меха и кожи, животных и птиц.

При ввозе животных и птиц Вам необходимо иметь сопровождающее ветеринарное свидетельство, полученное в Государственной ветеринарной службе страны, где приобретено животное.

При возникновении лихорадочного состояния, тошноты, рвоты, жидкого стула, кашля с кровавой мокротой, сыпи на кожных покровах и слизистых Вам следует немедленно обратиться к врачу для медицинского осмотра и обследования на инфекционные и паразитарные заболевания.

Помните — Ваше здоровье в Ваших руках!

Рекомендации по изучению дисциплины

Рекомендации для: Лечебное дело, семестр 09 Эпидемиология

Целью обучения инфекционным болезням студентов 5 (9, 10 семестры) и 6 (12 семестр) курсов является формирование знаний, умений и практических навыков необходимых:

- для ранней диагностики инфекционных заболеваний в условиях поликлиники и на дому,

- для проведения комплекса лечебно-профилактических мероприятий на догоспитальном этапе и при лечении инфекционных больных на дому,

- для диагностики неотложных состояний и оказания врачебной помощи инфекционным больным на догоспитальном этапе

- для дифференциальной диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Задачами подготовки студентов следует считать:

- обучение распознаванию инфекционного заболевания при осмотре больного, выделению ведущих симптомов и синдромов, определению тяжести течения инфекционного процесса;

- обучение составлению алгоритма диагностики и дифференциальной диагностики;

- обучение выбору оптимальных методов лабораторного и инструментального обследования при подозрении на инфекционное заболевание;

- обучение проведению полного объема лечебно-профилактических мероприятий при лечении на дому больных с нозологическими формами, предусмотренными Квалификационной характеристикой врача общей практики по специальности лечебное дело;

- обучение оказанию первой врачебной помощи при возникновении неотложных состояний у инфекционных больных.

Успешное изучение данного курса возможно только при наличии у студента знаний и умений по следующим разделам ранее изученных дисциплин:

- биология с генетикой (возбудители дальневосточных гельминтозов),

- биологическая химия (обмен билирубина, виды желтух)

- микробиология, вирусология, иммунология (возбудители инфекционных болезней человека и животных, методы диагностики микроорганизмов)

- патологическая анатомия (изменения внутренних органов при инфекционных заболеваниях),

- пропедевтика внутренних болезней (правила обследования больного, аускультация, пальпация, перкуссия, клинические и биохимические лабораторные исследования),

- клиническая фармакология (антибиотики, химиопрепараты, противовоспалительные средства, глюкокортикостероидные гормоны, противошоковые препараты),

- клинические дисциплины (терапия, хирургия, гинекология, урология, кожные болезни – полный курс),

- эпидемиология (источники инфекции, пути распространения, восприимчивый контингент, противоэпидемические мероприятия при инфекционных болезнях).

Наиболее важными разделами данной дисциплины для понимания последующих дисциплин являются:

- для госпитальной терапии – дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся синдромами лихорадки, диареи, желтухи, артралгии, катаральным синдромом,

- для госпитальной хирургии – дифференциальная диагностика заболеваний, сопровождающихся синдромами желтухи, абдоменалгии, диареи.

Для успешного изучения дисциплины "Инфекционные болезни" студенту рекомендуется использовать при подготовке следующую литературу:

1. Шувалова, Е. П. Инфекционные болезни [Текст] : учебник / Е. П. Шувалова [и др.] ; под ред. Е.П.Шуваловой. – М. : Медицина, 2001 – 656 с. Аннотация: Учебник по курсу инфекционных болезней для студентов медицинских ву-зов. Изложены основы патогенеза, клиники, диагностики и дифференциальной диагностики, лечения, и профилактики большинства известных человечеству инфекционных болезней. Учебник необходим для изучения всех тем учебной программы.

2. Шувалова, Е. П. Инфекционные болезни [Текст] : учебник / Е. П. Шувалова [и др.] ; под ред. Е.П.Шуваловой. – М. : Медицина, 2005 – 696 с.

3. Ющук, Н. Д. Инфекционные болезни [Текст] : учебник / Н. Д. Ющук, Ю. Я. Венгеров. – М. : Медицина, 2003. – 544 с. Аннотация: Руководство по курсу инфекционных болезней для студентов медицинских вузов. Изложены основы патогенеза, клиники, диагностики и дифференциальной диагностики, лечения, и профилактики большинства известных инфекционных болезней. Руководство необходимо для изучения всех тем учебной программы.

4. Инфекционные болезни и эпидемиология [Текст] : учебник / В. И. Покровский [и др.] ; под ред. В. И. Покровского. – М. : Медицина, 2002.

5. Лобзин, Ю. В. Инфекционные болезни [Текст] : учебник / Ю. В. Лобзин. – СПб. : СпецЛит, 2001.

6. Инфекционные болезни [Текст] : методические указания к практическим занятиям по инфекционным болезням для студентов 5 курса лечебного факультета (2-ое изд. пере-раб.) / Г. С. Ковальский [и др.]. – Хабаровск : Изд-во Дальневосточного гос. мед. университета, 2008. – Часть 1. – 80 с.

7. Инфекционные болезни [Текст] : методические указания к практическим занятиям по инфекционным болезням для студентов 5 курса лечебного факультета (2-ое изд. пере-раб.) / Г. С. Ковальский [и др.]. – Хабаровск : Изд-во Дальневосточного гос. мед. университета, 2008. – Часть 2. – 101 с.

8. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней и терапевтическая тактика на врачебном участке [Текст] : учебное пособие / Г. С. Томилка [и др.]. – Хабаровск : Изд-во Дальневосточного гос. мед. университета, 2004. – 96 с. Аннотация: Учебное пособие составлено для изучения разделов учебной программы 12 семестра и включает алгоритмы диагностического поиска при основных синдромах в клинике инфекционных болезней, а также первые действия врача общей практики при обнаружении основных инфекционных заболеваний.

9. Освоение практических умений по инфекционным болезням [Текст] : руководство для студентов 5 курса лечебного и педиатрического факультетов / Г. С. Томилка [и др.]. – Хабаровск : Изд-во Дальневосточного гос. мед. университета, 2005. – 70 с. Аннотация: В руководстве для студентов 5 курса лечебного и педиатрического факультетов, необходимом для более полного усвоения материала учебной программы по курсу инфекционных болезней (9 и 10 семестры), в сжатом виде представлены основные умения, которыми должны владеть студенты по окончанию курса инфекционные болезни. Знание основных закономерностей изменения лабораторных показателей, характерных для ряда заболеваний, облегчит студентам подготовку к экзаменам.

10. Ковальский, Г. С. Ситуационные задачи по курсу инфекционных болезней : практикум для студентов лечебного и педиатрического факультетов [Текст]. - Хабаровск : Изд-во Дальневосточного гос. мед. университета, 2008. – 70 с. Аннотация: Сборник задач по курсу инфекционных болезней предназначен для самостоятельной работы студентов при изучении разделов учебной программы 9, 10 и 12 семестров. На основании эпидемиологической ситуации, клинических и лабораторных данных студент должен установить диагноз и ответить на ряд предложенных вопросов (предполагаемые пути передачи инфекции, вариант течения заболевания, возможные осложнения, лечебная и противоэпидемическая тактика врача).

1. Дрейзин Р.С., Астафьев Н.В. Острые респираторные заболевания. - М.: Медицина,1991.

2. Зубик Т.М. и соавт. Дифференциальная диагностика инфекционных болезней. - М., 1999.

3. Лобзин Ю.В., Казанцев А.П. Руководство по инфекционным болезням. - СПб., 1996.

4. Покровский В.В. и соавт. ВИЧ-инфекция: клиника, диагностика и лечение. - М., 2000.

5. Покровский В.И., Иванов К.С. (ред.). Руководство по клинической диагностике, лечению опасных инфекционных болезней. - М., 1994.

6. Соринсон С.Н. Инфекционные болезни в поликлинической практике. - СПб., 1993.

7. Турьянов М.Х. и соавт. Дифтерия. - М., 1996.

8. Хазанов А.И. (ред.). Функциональные диагностика (справочник), 1994.

9. Черкасский Б.Л. Инфекционные и паразитарные болезни человека. Справочник эпидемиолога. - М., 1996.

10. Ющук Н.Д. и соавт. Диагностика и дифференциальная диагностика острых кишечных инфекций. - М., 1998.

11. Ющук Н.Д., Венгеров Ю.Я. (ред.). Заразные болезни человека. Справочник. - М., 1997.

12. Ющук Н.Д., Мартынов Ю.В. (ред.). Патогенетические основы лечения острых инфекционных заболеваний. - М., 1999

14. Инфекционные болезни [Текст] : руководство для самостоятельной работы студентов лечебного и педиатрического факультетов / Г. С. Томилка [и др.]. – Хабаровск : Изд-во Дальневосточного гос. мед. университета, 2005. – 60 с. Аннотация: в представленном руководстве собраны важнейшие сведения о ряде инфекционных заболеваний, которые не разбираются студентами на практических занятиях, но в то же время представляющих определенный интерес в плане дифференциальной диагностики с широко распространенными заболеваниями. По каждой нозологической форме представлены сведения об этиологии, эпидемиологии, патогенезе, клинике, диагностике и лечении. Руководство поможет студентам в изучении дифференциальной диагностики основных синдромов в клинике инфекционных болезней по всем разделам учебной программы (9,10,12 семестры).

18. Анисимова, Н. И. Учебно-методическое пособие для преподавателей к практическим занятиям по курсу инфекционных болезней (специальности лечебное дело и педиатрия) / Н. И. Анисимова, Я. А. Журавлев. - Хабаровск : Изд-во Дальневосточного гос. мед. университета, 2007. – 85 с. Аннотация: предлагаемое учебно-методическое пособие для преподавателя указывают основные средства, методы обучения, способы и режим учебной деятельности в клинике инфекционных болезней. При разработке пособия авторы учитывали Положение о проведении текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации студентов, обучающихся на кафедре инфекционных болезней.

19. Визуальная диагностика инфекционных заболеваний [Электронный ресурс] : методические рекомендации к обучающей компьютерной программе для студентов 5 курса. / Г. С. Томилка [и др.]. Аннотация: данный методический материал содержит основные рекомендации и пояснения при работе с электронным ресурсом, банк которого составляет более 250 фотографий, посвященных наиболее известным и распространенным инфекционным заболеваниям.

21. Лабораторные методы диагностики в клинике инфекционных болезней [Электронный ресурс] : обучающе-контролирующая компьютерная программа для студентов 6 курса. / Г. С. Томилка [и др.]. Аннотация: компьютерная программа позволяет обучить и осуществить контроль правильности усвоения материала по основным закономерностям изменений лабораторных показателей, характерных для ряда инфекционных и неинфекционных заболеваний.

Ресурсы ИНТЕРНЕТ, рекомендуемые для изучения дисциплины:

В результате изучения дисциплины "Инфекционные болезни" студент должен знать:

- сущность инфекционного процесса в свете современных представлений,

- этиологию, эпидемиологию, патогенез, клиническую картину и классификацию распространенных инфекционных болезней,

- варианты течения основных инфекционных болезней,

- клиническую диагностику инфекционных заболеваний, прежде всего ранних и типичных проявлений болезни, а также малосимптомных и атипичных их вариантов течения,

- основные правила лабораторного обследования инфекционных больных,

- современные методы специфической диагностики инфекционных болезней,

- клинику характерных осложнений и неотложных состояний при инфекционных болезнях,

- правила оказания первой помощи при неотложных состояниях, возникающих при инфекционных заболеваниях,

- принципы лечения инфекционных болезней (этиотропная, патогенетическая, симптоматическая терапия),

- принципы профилактики инфекционных болезней и основы прививочного дела,

- эпидемиологию и профилактику внутрибольничных инфекций,

- особенности течения инфекционных заболеваний у лиц пожилого и старческого возраста, лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом, беременных,

- правила выписки на работу больных, перенесших инфекционные заболевания,

- основы диспансеризации больных, перенесших инфекционное заболевание.

Сту дент должен уметь:

- проводить обследование инфекционного больного (сбор анамнеза, осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация),

- оценивать дифференциально-диагностическую значимость симптомов и синдромов, характерных для инфекционных болезней,

- заподозрить инфекционное заболевание,

- проводить медицинскую сортировку,

- определить показания для госпитализации,

- составлять план необходимого лабораторного и инструментального обследования,

- осуществлять забор патологических материалов от больного,

- интерпретировать результаты лабораторного и инструментального обследования больного,

- провести дифференциальную диагностику с неинфекционными заболеваниями,

- установить клинический диагноз в соответствии с требованиями МКБ-10,

- назначить лечение, адекватное тяжести, периоду заболевания, варианту клинического течения,

- осуществлять последующую реабилитацию реконвалесцентов инфекционных болезней с учетом этиологии, тяжести болезни и сопутствующих патологических состояний,

- заподозрить осложнение заболевания и оказать помощь при его возникновении,

- вести медицинскую документацию.

Сту дент должен приобрести навыки:

- сбора эпидемиологического анамнеза,

- интерпретации результатов осмотра больного,

- составления плана лабораторного обследования больного,

- забора материала от больного для бактериологического, серологического, вирусологического и паразитологического исследования,

- проведения кожно-аллергических проб и оценки их результатов,

- определения показаний для инструментального обследования больного,

- интерпретации результатов лабораторного обследования больного,

- установления предварительного диагноза,

- построения клинического диагноза,

- проведения дифференциальной диагностики инфекционных и неинфекционных заболеваний,

- определения показаний для госпитализации,

- назначения этиотропной и патогенетической терапии при лечении на дому,

- введения антитоксических сывороток и иммуноглобулинов,

- оказания помощи при неотложных состояниях,

Читайте также: