Инфекционные заболевания и защитные силы организма человека

Инфекционные заболевания вызываются микроорганизмами. Научно это было установлено всего около ста лет тому назад основоположником микробиологии Луи Пастером. Инфекционное заболевание представляет собой процесс взаимодействия микроорганизмов и человека или животного в конкретных условиях внешней среды. И. И. Мечников рассматривает эти взаимоотношения как антагонистические, как борьбу между ними. Микроорганизм - возбудитель заболевания, проникнув в организм, нарушает постоянство внутренней среды особи. Организм с помощью защитных сил стремится восстановить постоянство своей внутренней среды.

Инфекционный процесс как биологическое явление имеет широкое распространение не только среди людей, животных, растений, но и у самих микробов. Фаг вызывает инфекционный процесс бактерий и лучистых грибов.

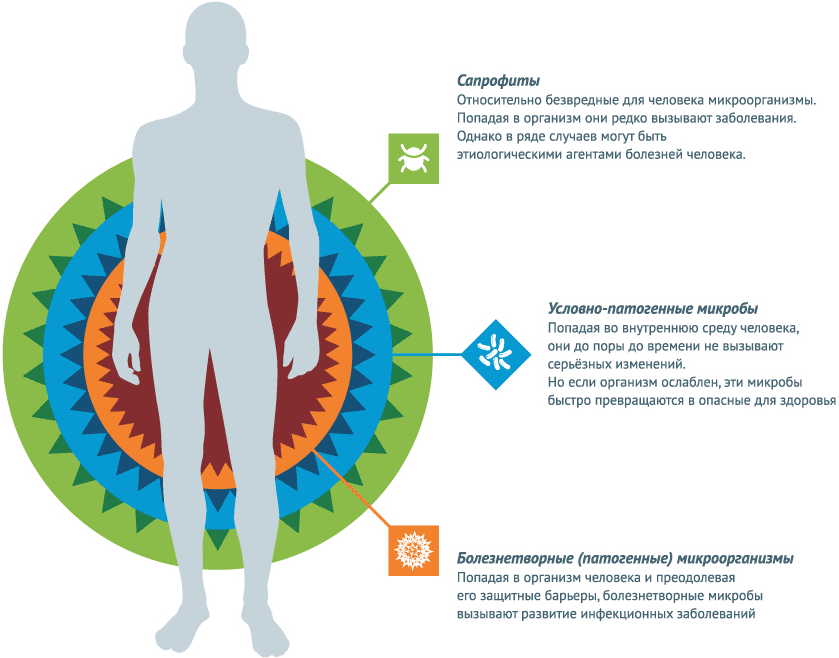

Значение микроорганизма и макроорганизма в инфекционном процессе может быть различно в зависимости от их свойств, а также от условий внешней среды, в которой развивается этот процесс. Микроорганизмы, вызывающие инфекционные заболевания, называются болезнетворными, патогенными. Патогенность является обязательным видовым признаком. Она определяет признаки инфекционного заболевания и его специфичность.

Степень патогенности отдельных особей (отдельных штаммов, культур) может колебаться и быть различной. Эта изменяющаяся сила болезнетворности называется вирулентностью. Если патогенность является видовым признаком, то вирулентность есть индивидуальный признак отдельных культур определенного вида микробов. Вирулентность патогенного микроба можно повысить (например, путем заражения восприимчивого опытного животного) или, наоборот, понизить и даже совсем лишить его вирулентности (например, продолжительным выращиванием на искусственных питательных средах). На такой изменчивости вирулентных культур микробов основано создание живых стойко ослабленных в вирулентности вакцин.

Роберт Кох (1843-1910)

Механизм болезнетворного действия микробов еще далеко не полностью изучен.

Особое внимание заслуживают токсины - ядовитые продукты жизнедеятельности микробов. Некоторые микробы выделяют токсины в окружающую среду, например в жидкую питательную среду, поэтому такие токсины называются экзотоксинами. Экзотоксины являются самыми сильными ядами. Так, один грамм столбнячного токсина содержит 400 млн. доз, а один грамм ботулинистического токсина содержит 8 млн. доз, смертельных для человека. Экзотоксины образуют дифтерийная и столбнячная палочки, стафилококк, стрептококк и др. Экзотоксины вызывают характерную для данного микроба картину заболевания. Экзотоксины - белковые термолабильные вещества типа ферментов.

У большинства других микробов токсины связаны с телом клетки и выделяются только после ее смерти или разрушения. Они называются эндотоксинами. Они менее ядовиты, чем экзотоксины, и представляют собой глюцидолипоидопептидные комплексы.

Некоторые микроорганизмы являются условно патогенными, так как в обычной обстановке они существуют в организме как сапрофиты, но при ослабленной сопротивляемости организма человека и животных могут вызывать заболевания. Так, кишечная палочка, обычный обитатель нашего кишечника, при неблагоприятных условиях вызывает воспалительные процессы в почках, мочевом пузыре, в кишечнике и других органах.

Роль организма в инфекционном процессе. Состояние организма имеет первостепенное значение в возникновении и развитии инфекции. Заражение микробом происходит гораздо чаще, чем заболевание. Одного проникновения микробов в организм еще не всегда достаточно, чтобы наступило заболевание. В совершенно здоровом организме благодаря наличию в нем естественных защитных средств патогенный микроб не встречает благоприятных условий для своего развития. Развитие инфекции зависит от индивидуальных особенностей организма, возраста, общего состояния, типа нервной системы. Имеют значение входные ворота, т. е. пути внедрения микроба в организм.

Влияние внешней среды на инфекционный процесс очень велико. Такой природный факт, как холод, рефлекторно вызывает временную анемию слизистых оболочек верхних дыхательных путей и снижение их барьерных, защитных, функций. Это ведет к тому, что условно-патогенные бактерии (пневмококк и др.), всегда находящиеся на слизистых верхних дыхательных путей, активизируются и вызывают катар этих путей. Способствует развитию инфекции различного вида проникающая радиация, которая резко утяжеляет течение инфекционного процесса.

Нормальная неповрежденная кожа и слизистые оболочки представляют собой трудно проходимые барьеры для микробов, так как обладают иммунитетом.

Иммунитет — это невосприимчивость организма к инфекционным агентам, способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки генетически чужеродной информации. В понятие таких живых тел и таких веществ могут быть включены бактерии, вирусы, простейшие, черви, белки, клетки, ткани, раковые клетки.

В переводе с латинского языка иммунитет означает освобождение, избавление от чего-либо.

- • неспецифический (врожденный, видовой) иммунитет и

- • приобретенный (специфический) иммунитет.

Неспецифические факторы защиты у человека — кожные покровы, слюна, слезы, содержащие лизоцим, пищеварительные соки, убивающие бактерии и вирусы.

Если возбудитель болезни не был уничтожен неспецифическими факторами иммунной защиты, то он с током лимфы проникает в регионарные лимфатические узлы, где и задерживается. Здесь вступают в борьбу так называемые специфические механизмы иммунитета, которые вырабатываются против определенного антигена. Это и есть приобретенный иммунитет.

Врожденный иммунитет является видовой особенностью, например человек невосприимчив к чуме рогатого скота, а животные невосприимчивы к гонорее, сифилису, брюшному тифу.

Специфический иммунитет (приобретенный^ разделяют на естественный и искусственный. Обе эти формы иммунитета могут быть активными (организм сам вырабатывает антитела после перенесенного заболевания или активной иммунизации) и пассивными (за счет готовых антител, искусственно вводимых при пассивной иммунизации).

Активный иммунитет более стойкий и более длительный. После перенесенной натуральной оспы, кори, скарлатины он сохраняется у человека на всю жизнь.

Пассивный иммунитет наступает через несколько часов после введения антител и продолжается от 2—3 недель до нескольких месяцев.

Антигены — это те вещества, которые несут признаки генетически чужеродной информации и при введении в организм вызывают развитие специфических иммунологических реакций, т.е. обусловливают выработку антител при попадании в организм инфекта.

Антитела — это специфические гамма-глобулины сыворотки крови. Образование антител в организме происходит в лимфатической ткани (лимфатические узлы, селезенка, костный мозг, печень). Они являются мощной защитной силой организма от разрушительного воздействия патогенных микроорганизмов и во многих случаях способны справляться с попавшей в организм человека инфекцией.

Наличие иммунитета связано с наследственными и индивидуально приобретенными факторами, которые препятствуют проникновению в организм и размножению в нем различных бактерий и вирусов, а также действию выделяемых ими токсинов.

Таким образом, в зависимости от условий формирования различают следующие формы приобретенного иммунитета:

- а) естественно приобретенный иммунитет (постинфекционный), который появляется в результате перенесенной болезни;

- б) искусственно приобретенный иммунитет (постпрививочный), который наступает после того, как организм подвергся селективной вакцинации определенным типом антигена.

Явления специфической невосприимчивости после перенесенной инфекции изучены давно. Много лет назад китайские ученые стремились получить искусственный иммунитет к наиболее опустошительной тогда эпидемической болезни — натуральной оспе — посредством введения в нос и втирания в кожу здоровых людей оспенных корочек, что вызывало легкие формы болезни.

Впоследствии эпидемиологи и инфекционисты, вооруженные бактериологической техникой, установили, что специфическая иммунизация отдельных групп населения происходит порой естественным путем посредством соприкосновения с инфекцией.

Человеческий организм, как мы уже знаем, не всегда реагирует на внедрение патогенных микробов или вирусов клинической картиной болезни; в большинстве случаев болезнь протекает легко или незаметно, или микробы поселяются в теле, не вызывая реакции (бациллоносительство). Однако во всех этих случаях соприкосновение с инфекцией сопровождается развитием специфического иммунитета той или иной степени. Это можно наблюдать при повторном распространении инфекционной болезни в организованных коллективах, когда создаются так называемые эндемические очаги. В этом случае коренное население становится все менее восприимчивым к данной инфекции и обнаруживает значительный иммунитет по сравнению с новыми лицами, попадающими в эту местность, а бактериологические и серологические исследования обнаруживают у них наличие специфических антител. Но этот путь иммунизации дается ценой здоровья и жизни многих заболевших, после чего остальное население, прошедшее через эпидемии без видимой болезни, приобретает относительный иммунитет.

Усилия эпидемиологов и инфекционистов направлены по пути создания искусственного иммунитета различных групп населения, и притом такими методами, которые не отражаются на здоровье.

Планета Земля населена огромным количеством живых существ. Одни из них представляют макромир — это люди, животные и растения, иными словами, организмы, видимые невооруженным глазом. Другие же, имеющие наноразмеры, составляют микромир. Рассмотреть его представителей можно только через микроскоп.

Микроорганизмы населяют почву, воду, кожу и шерсть живых существ, атмосферу и являются древнейшей формой жизни на планете. Ученые считают, что возраст микромира около 3–4 миллиардов лет, а количество в тысячи раз превосходит число людей и животных.

Далеко не все микроскопические формы жизни безобидны для человека. Некоторые представляют большую опасность, другие, наоборот, приносят пользу.

В.Д. Тимаков , советский микробиолог и эпидемиолог, создатель научной школы микробиологов и генетиков, организатор системы здравоохранения, 1965.

К патогенным видам микробов ученые относят грибы, вирусы и бактерии. Большинство из них вызывают у человека инфекционные заболевания. Главный критерий опасности для человеческого организма — вирулентность микроба (его ядовитость, от латинского virus – яд). Микроорганизмы с вирулентным потенциалом с помощью токсического действия способны преодолевать барьер сопротивляемости иммунной системы человека и становиться причиной недомогания. При сильном снижении защитных сил организма, иммунодефицитных состояниях к проблемам со здоровьем может приводить даже контакт с так называемыми нормальными микробами (условно-патогенными).

В.Д. Тимаков , советский микробиолог и эпидемиолог, создатель научной школы микробиологов и генетиков, организатор системы здравоохранения, 1965.

Не существует четкой классификации микроорганизмов по патогенности. Опасными для здоровья в разные периоды могут становиться разные микробы. Современный список инфекционных болезней разросся и изменился за последние полвека. Причиной болезней становятся условно-патогенные микроорганизмы и хронические заболевания человека.

Перечень систем, сбой в работе которых способны вызвать патогенные бактерии и вирусы:

- нервно-психологическая;

- аутоиммунная;

- сердечно-сосудистая;

- эндокринная;

- опорно-двигательный аппарат (болезни суставов и костей).

Наиболее часто атака микробов приводит к:

- инфекционным болезням;

- аллергии;

- новообразованиям в теле и органах человека.

Клетки всего живого на Земле в течение миллионов лет живут в состоянии перманентной войны с вредоносными микробами и одновременно являются строительным материалом для всех форм биологической жизни. Нормальный клеточный баланс — это фундамент для построения крепкого здоровья и, в конечном итоге, позитивного эволюционного процесса. Вот почему так важны качественная профилактика заболеваний и оперативное лечение при их наступлении.

Задать вопрос специалисту

Вопрос экспертам вакцинопрофилактики

Ребенку 1 г 10 мес. В 6 мес. была сделана прививка Инфанрикс-Гекса, две недели назад прививка корь-краснуха-паротит. Ребенок начал ходить в детский сад, сейчас узнала, что в группе есть дети, которым некоторое время назад сделали живую вакцину от полиомиелита.

Представляет ли пребывание с такими детьми опасность для моего ребенка?

Когда и какую можно сделать прививку от полиомиелита нам сейчас? У меня выбор: поставить комплексную АКДС Инфанрикс или только полиомиелит, можно ли сделать прививку от полиомиелита через две недели после Приорикса?

Отвечает Харит Сусанна Михайловна

Для защиты от любых форм полиомиелита ребенок должен иметь как минимум 3 прививки. При вакцинации других детей живой оральной вакциной против полиомиелита непривитые или не полностью привитые дети высаживаются из детского сада на 60 дней для предупреждения развития вакциноассоциированного полиомиелита.

Нет, через 2 недели вы не можете начать прививки, интервал между прививками не меньше 1 месяца. Вам нужно сделать как минимум 2 прививки против полиомиелита прежде, чем ребенок будет защищен от этой инфекции. Т.е если ребенок привит дважды, то только через 1 месяц после последней прививки выработается достаточный иммунитет. Лучше привиться 2-х кратно с интервалом в 1,5 месяца АКДС+ ИПВ(Пентаксим, ИнфанриксГекса), через 6-9 месяцев делается ревакцинация. АКДС+ИПВ/ОПВ(Пентаксим). Прививка против гепатита В у вас пропала, но если вы будете прививаться ИнфанриксГекса дважды с интервалом в 1,5 месяца, 3ю прививку против гепатита В можно сделать через 6 месяцев от первой. Рекомендую сделать полный курс вакцинации, поскольку ребенок посещает детский сад (организованный коллектив) и практически не имеет никакой защиты от опасных и тяжелых инфекций.

У меня вопрос несколько общего характера, но обращаюсь к вам, так как до сих пор не смог получить на него внятного ответа. Кому, на ваш взгляд, может быть выгодна кампания по дискредитации вакцинации и, в особенности, детской? Я не прошу, конечно же, назвать конкретных виновников, мне интереснее понять, какие стороны могут быть в этом заинтересованы? Или же это процесс спонтанный, сродни невежеству, не нуждающемуся в подпитке?

Мои знакомые врачи предполагают, что информационные вбросы о вреде прививок могут (в теории) заказывать производители лекарств, поскольку тем выгоднее, чтобы человек шёл в аптеку за рекламируемым по ТВ препаратом, а не делал прививку у врача. Но это было бы справедливо для вакцины (к примеру) от гриппа (по ТВ хватает рекламы противогриппозных препаратов). А как же тогда быть с вакциной БЦЖ, вакциной от гепатита? Такие-то препараты по ТВ не рекламируют. С такой же логикой можно было бы предположить, что "заинтересованная сторона" - производители вегетарианских товаров и витаминов, которые предлагают пичкать ими детей едва ли не с первых дней жизни, но и эта теория тоже представляется мне спорной. А вы что считаете по этому поводу?

Отвечает Полибин Роман Владимирович

Это вопрос, который, к сожалению, не имеет точного ответа, можно лишь предполагать. Понять мотивацию людей, выступающих против вакцинопрофилактики - метода, доказавшего свою безопасность и эффективность для профилактики инфекционных и, на сегодняшний день, некоторых неинфекционных болезней, достаточно сложно.

Существуют общества, фонды "антивакцинальщиков", которые зарабатывают на этом рейтинг, в т.ч. с использованием интернет-технологий (например посещаемость, просмотры сайтов, сообщения в форумах), а возможно и деньги. Возможно это лоббирование интересов со стороны гомеопатов, т.к. большинство гомеопатов высказываются негативно в отношении вакцинации, рекомендуя заменить эпидемиологически обоснованный метод – вакцинацию, на недоказанный - гомеопатию.

Моей дочери 13 лет и она не болела ветряной оспой. Хотим сделать прививку, правильно ли мы поступаем?

Отвечает Харит Сусанна Михайловна

Да, чем старше ребенок, тем, к сожалению, больше вероятность тяжелого течения ветряной оспы, А так как это девочка, то нужно подумать и о том, что если заболевают ветряной оспой во время беременности, то это приводит к тяжелой патологии плода.

Можно ли взрослому привиться от ротавируса, если каждый год болею этим, нет желчного пузыря, спасибо!

Отвечает Харит Сусанна Михайловна

Нет, смысла в вакцинации для взрослых нет. Взрослые не болеют очень тяжело, а задача вакцины против ротавируса – предотвратить тяжелые формы заболевания с обезвоживанием у младенцев. Потом на протяжении всей жизни все равно заболевания возможны, но в легкой форме. Возможно стоит поговорить с гастроэнтерологом о профилактических мерах, например, лечении биопрепаратами.

У нас медотвод до 3 лет. Родились недоношенными,повышен. ВЧД, ВПК, ОАК, дмжп, дмпп . В роддоме получили гепатит в и после бцж и манту в 1 год и все. После всего увиденного болезней страшных боимся получать прививки. Когда мы собирались получить прививки от кори в тот момент столько детей стали инвалидом (есть дети дальних родственников возраст начиная год и старшекласники). При наших болячках можно ли нам делать прививки? Какие анализы сдавать перед прививкой?

Отвечает Полибин Роман Владимирович

Для ребенка, особенно при наличии указанных состояний опасны не прививки, а инфекции. Для проведения вакцинации обязателен осмотр врача перед прививкой, клинический анализ крови, при необходимости – общий анализ мочи и осмотр врача специалиста, у которого наблюдается ребенок с имеющимися заболеваниями.

Что делает эта прививка? Как решается проблема с заражением столбняком.

Отвечает Харит Сусанна Михайловна

Прививка против столбняка защищает от развития заболевания. Заражение столбняком происходит путем попадания спор бактерий, находящихся в загрязненных землей предметах, в поврежденные ткани. Споры столбнячной палочки истребить невозможно, поэтому проблема с заболеванием решается путем плановой вакцинации.

Подскажите пожалйста, как лучше и более аргументировано ответить на мнение студента-медика и вообще любого медработника: "я не делаю прививку от гриппа, потому что не известно какой вирус будет в этом эпидсезон, а прививку от гриппа разрабатывают летом, когда еще на знают актуальные штаммы будущей эпидемии". Другими словами какая вероятность в % того, что тривакцина от гриппа, которой ппививают осенью "перекроет" актуальные штаммы вируса в наступающем эпидсезоне зимой с учетом того, что возможно появление одного или нескольких новых штаммов. Буду также благодарен, если Вы сбросите ссылки на первоисточники таких данных, чтобы мои слова были более убедительны.

Отвечает Полибин Роман Владимирович

Главными аргументами в необходимости профилактики гриппа являются сведения о высокой контагиозности, тяжести, многообразии осложнений этой инфекции. Грипп чрезвычайно не только для групп риска, но и для здоровых людей среднего возраста. Такое частое осложнение как пневмония протекает с развитием РДС и летальностью, достигающей 40%. В результате гриппа могут развиваться синдром Гудпасчера, Гийена-Барре, рабдомиолиз, синдром Рейе, миозит, неврологические осложнения и т.д. Причем среди умерших и лиц с тяжелыми осложнениями привитых людей не наблюдается!

Информацию о системе Глобального Надзора за гриппом можно найти на официальном сайте ВОЗ или сайте Европейского Региона ВОЗ.

Нормальная неповрежденная кожа и нормальные слизистые оболочки с их железами представляют собой трудно проходимые барьеры для микробов. Помимо этого механическое воздействие – смывание, мерцание эпителия – способствует удалению бактерий. Далее воздействие самой ткани, а также секретов и экскретов, уничтожающих бактерий, фагоцитоз микробов, начинающийся еще на входных воротах инфекции, наличие многочисленных внутренних барьеров: печеночного, почечного, гематоэнцефалического – все это составляет защитный аппарат, препятствующий развитию и жизнедеятельности проникшей в организм инфекции. Однако имеются еще и более сложные и скрытые факторы, обусловливающие состояние невосприимчивости человеческого организма, – это биохимическая структура тканей, состояние нервной системы, гормональная деятельность, т.е. все то, что определяет общее состояние организма, находящееся под беспрерывным влиянием окружающей обстановки и внешних воздействий и потому изменчивое.

Нарушение нормального функционирования перечисленных тканей и органов или барьеров ослабляет или подрывает способность организма вырабатывать иммунитет, поскольку вообще не существует абсолютной невосприимчивости человека к инфекциям (за исключением врожденного естественного иммунитета к болезням, поражающих животных другого вида).

Иммунитет это невосприимчивость организма к инфекционным агентам, способ защиты организма от живых тел и веществ, несущих на себе признаки генетически чужеродной информации. В понятие таких живых тел и таких веществ могут быть включены бактерии, вирусы, простейшие, черви, белки, клетки, ткани, раковые клетки.

В переводе с латинского языка иммунитет – освобождение, избавление от чего-либо. Различают неспецифический (врожденный, видовой) иммунитет и приобретенный (специфический) иммунитет.

Неспецифические факторы защиты у человека – кожные покровы, слюна, слезы, содержащие лизоцим, пищеварительные соки, убивающие бактерии и вирусы.

Если возбудитель болезни не был уничтожен неспецифическими факторами иммунной защиты, то он с током лимфы проникает в регионарные лимфатические узлы, где и задерживается. Здесь вступают в борьбу так называемые специфические механизмы иммунитета, которые вырабатываются против определенного антигена. Это и есть приобретенный иммунитет.

Врожденный иммунитет является видовой особенностью, например человек невосприимчив к чуме рогатого скота, а животные невосприимчивы к гонорее, сифилису, брюшному тифу.

Специфический иммунитет (приобретенный) разделяют на естественный и искусственный. Обе эти формы иммунитета могут быть активными (организм сам вырабатывает антитела после перенесенного заболевания или активной иммунизации) и пассивными (за счет готовых антител, искусственно вводимых при пассивной иммунизации).

Активный иммунитет более стойкий и более длительный. После перенесенной натуральной оспы, кори, скарлатины он сохраняется у человека на всю жизнь.

Пассивный иммунитет наступает через несколько часов после введения антител и продолжается от 2–3 недель до нескольких месяцев.

Aнтигены – это те вещества, которые несут признаки генетически чужеродной информации и при введении в организм вызывают развитие специфических иммунологических реакций, т.е. обусловливают выработку антител при попадании в организм инфекта.

Антитела это специфические гамма-глобулины сыворотки крови. Образование антител в организме происходит в лимфатической ткани (лимфатические узлы, селезенка, костный мозг, печень). Они являются мощной защитной силой организма от разрушительного воздействия патогенных микроорганизмов и во многих случаях способны справляться с попавшей в организм человека инфекцией.

Наличие иммунитета связано с наследственными и индивидуально приобретенными факторами, которые препятствуют проникновению в организм и размножению в нем различных бактерий и вирусов, а также действию выделяемых ими токсинов.

Таким образом, в зависимости от условий формирования различают следующие формы приобретенного иммунитета:

- а) естественно приобретенный иммунитет (постинфекционный), который появляется в результате перенесенной болезни;

- б) искусственно приобретенный иммунитет (постпрививочный), который наступает после того, как организм подвергся селективной вакцинации определенным типом антигена.

Явления специфической невосприимчивости после перенесенной инфекции изучены давно. Много лет назад китайские ученые стремились получить искусственный иммунитет к наиболее опустошительной тогда эпидемической болезни – натуральной оспе – посредством введения в нос и втирания в кожу здоровых людей оспенных корочек, что вызываю легкие формы болезни.

Впоследствии эпидемиологи и инфекционисты, вооруженные бактериологической техникой, установили, что специфическая иммунизация отдельных групп населения происходит порой естественным путем посредством соприкосновения с инфекцией.

Человеческий организм, как мы уже знаем, не всегда реагирует на внедрение патогенных микробов или вирусов клинической картиной болезни; в большинстве случаев болезнь протекает легко или незаметно, или микробы поселяются в теле, не вызывая реакции (бациллоносительство). Однако во всех этих случаях соприкосновение с инфекцией сопровождается развитием специфического иммунитета той или иной степени. Это можно наблюдать при повторном распространении инфекционной болезни в организованных коллективах, когда создаются так называемые эндемические очаги. В этом случае коренное население становится все менее восприимчивым к данной инфекции и обнаруживает значительный иммунитет по сравнению с новыми лицами, попадающими в эту местность, а бактериологические и серологические исследования обнаруживают у них наличие специфических антител. Но этот путь иммунизации дается ценой здоровья и жизни многих заболевших, после чего остальное население, прошедшее через эпидемии без видимой болезни, приобретает относительный иммунитет.

Усилия эпидемиологов и инфекционистов направлены по пути создания искусственного иммунитета различных групп населения, и притом такими методами, которые не отражаются на здоровье.

Группа компаний "Униконс"

Продвижение и реализация пищевых добавок, антисептиков и другой продукции НПО Альтернатива.

"Бесплатные образцы"

Комплексные пищевые добавки "Униконс".

Для всех отраслей пищевой промышленности!

"Петритест"

Микробиологические экспресс-тесты. Первые результаты уже через 4 часа.

- Вы здесь:

- Библиотека технолога

![]()

- Микробиология

![]()

- В.Н. Азаров. Основы микробиологии и санитарии

Защитные силы организма в борьбе с инфекциями

Существенное значение в возникновении инфекционного процесса, его развитии и исходе заболевания имеют также свойства и состояние зараженного организма, которые зависят от условий жизни, материальной обеспеченности, характера и условий труда, быта, питания человека и других факторов.

Повышение материального благосостояния трудящихся, охрана здоровья в нашей стране заметно снизили количество инфекционных заболеваний, а некоторые из них полностью ликвидированы. Тем не менее, борьба с заболеваниями микробной природы не теряет своей актуальности и сегодня.

Патогенные микробы, проникнув в организм человека или животного и найдя в нем благоприятные условия для развития (пищу, воду, минеральные вещества, благоприятную температуру и т. п.), тем не менее, не всегда вызывают заболевание. Известно, что в ряде случаев человек или животное может быть носителем живущих и размножающихся в нем болезнетворных микробов, не причиняющих ему вреда. Например, туберкулезные палочки обнаруживаются в легких не только у больных, но и у большинства здоровых людей. Это говорит о том, что не всегда попадание возбудителя в организм приводит к возникновению заболевания. Для того чтобы возник инфекционный процесс, помимо всего перечисленного, необходимо, чтобы возбудитель попал в восприимчивый организм. Непременным условием возникновения инфекционного процесса является не только внедрение и размножение микроба, но и определенная чувствительность организма, а также способность возбудителя болезни преодолевать защитные приспособления макроорганизма.

Установлено, что разные люди, виды животных и даже отдельные представители одного и трго же вида в неодинаковой мере подвержены воздействию патогенных микробов, т. е. они обладают различной степенью сопротивляемости инфекции (люди, живущие на севере, легче заболевают различными видами лихорадки, южане — туберкулезом и т. д.).

Известно также, что люди и животные, однажды переболевшие холерой, оспой и т. п., как правило, вторично не заболевают, а если это и происходит — то болезнь протекает в легкой форме.

Такое состояние устойчивости или невосприимчивости организма к действию патогенных микробов или же ядов носит название иммунитета.

Организм каждого живого существа обладает целым рядом защитных приспособлений для борьбы с микробами и их токсинами. Такими защитными свойствами обладает кожа. Являясь физической преградой на пути микроорганизмов, она одновременно обладает бактерицидным свойствам в отношении возбудителей желудочно-кишечных и других заболеваний. Бактерицидное действие кожи зависит от ее чистоты. На загрязненной коже микробы сохраняются дольше, чем на чистой.

Проникновению микробов в организме препятствуют слизистые оболочки рта, носа, дыхательных путей, кишечника; они также обладают бактерицидными свойствами — выделяют особые вещества, убивающие микробов. Обильное отделение слизи ведет к механическому удалению микробов. Желудочный сок, имеющий резко кислую реакцию, губительно действует на многие микроорганизмы. Нормальная микрофлора кишечника или обогащенная молочнокислыми бактериями угнетает попадающих в организм болезнетворных микробов.

Бактерицидными свойствами обладают слюна, слезы, сыворотка крови в связи с содержанием в них бактерицидных веществ, одним из которых является лизоцим.

Однако во многих случаях эти защитные приспособления оказываются нарушенными (царапины на коже) или недостаточными (пониженная секреция слизистых покровов, низкая кислотность желудочного сока), что позволяет возбудителю проникнуть в организм и прижиться в нем.

В ответ на внедрение возбудителя макроорганизм мобилизует особые, мощные средства борьбы с ним. Одним из таких средств являются белые кровяные шарики (лейкоциты) и другие клетки организма. Они захватывают и уничтожают микробов, проникших в организм. Основоположник учения о защитной роли клеток организма, русский ученый И. И. Мечников назвал их фагоцитами, т. е. пожирателями клеток бактерий.

Явление фагоцитоза существует и в нормальном организме, но оно усиливается при возникновении инфекции, особенно в отношении того вида микробов, который вызывает заболевание.

Защитными свойствами обладают также жидкие части крови — сыворотка и лимфа. Они содержат вещества, вызывающие гибель микробов и обезвреживание их ядов. Эти вещества получили название антител. Вырабатываются антитела в различных тканях организма — костном мозге, селезенке, лимфатических узлах и других органах и тканях, богатых ретикулярной соединительной тканью. Действие антител строго специфично, т. е. направлено на тот микроорганизм или яд, который вызвал заболевание. Факторы, вызвавшие образование антител, носят название антигенов.

В зависимости от происхождения различают иммунитет врожденный (естественный) и приобретенный.

Врожденный иммунитет обусловливается биологическими особенностями организма, т. е. является видовым признаком организма. Так, человек обладает врожденным иммунитетом к чуме свиней, собак, поэтому такие заболевания для людей опасности не представляют.

Приобретенный иммунитет возникает в результате перенесенного инфекционного заболевания (естественный) или введения в организм вакцин или сыворотки (искусственный).

Вакцины представляют собой убитых или ослабленных возбудителей инфекционных заболеваний или их обезвреженные токсины. В результате борьбы с вакциной организм мобилизует собственные защитные средства, проходит определенную тренировку в борьбе с активными возбудителями болезни. Чаще всего вакцины применяют для профилактики заболеваний. Приобретенный иммунитет является активным, т. е. возникшим в результате активной борьбы организма с возбудителем болезни.

В дальнейшем Л. Пастер разработал методы предохранения человека от многих заразных заболеваний путем вакцинации. Он установил способы ослабления вирулентности микроорганизмов нагревом, воздействием формалина, вводил микробы с Ослабленной вирулентностью в организм человека, что делало его невосприимчивым к данному заболеванию. Возможность защиты организма от инфекций ослабленными, живыми болезнетворными микробами, т. е. вакцинами, открыла большие перспективы перед медициной в профилактике заразных заболеваний. Л. Пастер получил вакцины против сибирской язвы, бешенства и других болезней.

Лечебные сыворотки представляют собой жидкую часть крови животных, перенесших инфекционное заболевание в результате искусственного заражения.

Сыворотки вводят чаще в лечебных целях, обычно под кожу. Иммунитет, возникающий при их применении, наступает быстро — в течение нескольких часов. Называют его пассивным, так как он обусловливается содержащимися в сыворотках защитными веществами (антителами), вводимыми в организм в готовом виде. Приобретенный пассивный иммунитет обычно носит кратковременный характер, тем не менее, практическое значение лечебных сывороток очень велико. Они чаще применяются в экстренных случаях для лечения уже проявившегося заболевания (ботулизм, дифтерия и др.). Противостолбнячную сыворотку применяют часто и в профилактических целях.

Все виды приобретенного иммунитета отличаются строгой специфичностью, т. е. организм становится невосприимчивым только к определенному инфекционному заболеванию.

Читайте также: