Инфекционное заболевание и их профилактика здорового образа жизни

Урок 23

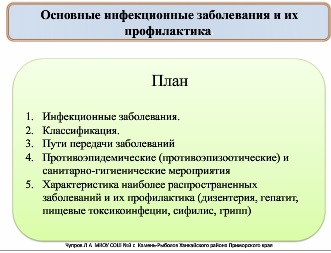

Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Основные инфекционные заболевания и их профилактика

|  |  |

Чтобы предотвратить распространение инфекционных заболеваний, надо разорвать связи, соединяющие элементы общей эпидемиологической цепи, и одновременно воздействовать на каждый из ее элементов. Первый элемент — больной человек или животное. Больного человека при подозрении на инфекционное заболевание изолируют и лечат. С больным животным поступают по-разному: если это ценное для человека животное, его лечат, во всех других случаях его усыпляют. Сложнее обстоит дело с бациллоносителями. Это вполне здоровые люди, которым и в голову не придет обращаться к врачам. Следовательно, бациллоносителей надо активно выявлять. Обследовать всех людей на бациллоносительство практически невозможно. Поэтому обследование проводят выборочно. Ему подвергают те группы людей, которые заняты в пищеблоках (буфеты, столовые, рестораны) и в детских учреждениях. Второй элемент эпидемиологической цепи — механизмы ее передачи. Чтобы предотвратить распространение инфекции, надо поставить заслон на путях ее передачи и разрушить механизмы ее распространения. Для этого в повседневной жизни необходимо соблюдать следующие правила: • все пищевые продукты нужно подвергать тепловой обработке; тарелки, чашки, вилки, ножи надо обязательно мыть с применением препаратов бытовой химии, затем ополаскивать обильным количеством воды; фрукты и овощи необходимо тщательно мыть в проточной воде; нельзя забывать и о мытье рук перед едой и после туалета; Третий элемент в общей эпидемиологической цепи имеет прямое отношение к нам с вами. В настоящее время известен единственный надежный способ уберечь себя от инфекционного заболевания: своевременно и аккуратно выполнять рекомендации медиков по проведению вакцинации и ревакцинации. Полноценное питание, разумный двигательный режим, здоровый режим жизни также уменьшают риск и вероятность заболевания. Во всех случаях возникновения инфекционного заболевания в коллективе в обязательном порядке вводят в действие систему мер, направленных на предупреждение распространения болезни, так называемый карантин. В упрощенном виде это строгое ограничение передвижения и контактов людей, среди которых было обнаружено заболевание. Продолжительность карантина зависит от скрытого (инкубационного) периода выявленного заболевания и исчисляется с момента изоляции последнего больного (инкубационный период у холеры составляет 5 дней, у дизентерии — 7 дней, у сыпного тифа — 21 день и т. д.). Комплексное воздействие на все звенья эпидемиологического процесса любого инфекционного заболевания предотвращает его распространение. Для этого требуются усилия не только медицинских специалистов, но и нас с вами. Сделать вовремя прививку, соблюдать гигиеническую культуру, культуру здоровья, воспитывать у себя гигиеническое мировоззрение — это в интересах каждого из нас. Большинство инфекционных заболеваний сопровождается подъемом температуры, ознобом, разбитостью во всем теле, головной болью. Нередко появляются кашель, чихание, обильные выделения из носа, иногда рвота, неоднократный жидкий стул, боли в области живота. Отличительная особенность многих инфекционных заболеваний — появление сыпи в виде небольших красноватых пятен на коже на различных участках тела. Иногда в центре пятна виден небольшой пузырек, наполненный прозрачной жидкостью. Как правило, диагноз инфекционного заболевания ставят на основании бактериологического обследования естественных отправлений больного (мазок из зева, выделения половых органов, со- скоб с кожи, мазок из прямой кишки). Внешние признаки инфекционного заболевания появляются не сразу с момента внедрения патогенного микроба в организм, а лишь через некоторое время. Время от момента внедрения микроорганизма до проявления болезни называют инкубационным периодом. Продолжительность инкубационного периода у каждого инфекционного заболевания разная: от нескольких часов до нескольких недель и даже лет. Инкубационный, или скрытый, период не означает, что в организме ничего не происходит в этот период. Напротив, идет ожесточенная борьба между патогенным микробом и организмом. В развитии инфекционного заболевания прослеживают несколько последовательно сменяющихся периодов: скрытый (инкубационный) период, начало заболевания, активное проявление болезни, выздоровление. Продолжительность периодов разная и зависит от характера инфекции. Грипп – острая вирусная инфекция дыхательных путей, характеризующаяся поражением слизистых оболочек верхних дыхательных путей, лихорадкой, интоксикацией, а также нарушением деятельности сердечно - сосудистой и нервной систем. Это единственная острая респираторная вирусная инфекция (ОРВИ), влекущая за собой серьезные осложнения, которые не только нарушают работу нашего организма, но и опасны для жизни. Единственный надежный способ защиты от гриппа – вакцинация. Но, не все группы людей проходят вакцинацию по тем или иным причинам (аллергическая реакция на белок куриного яйца, сильная реакция на предыдущее введение вакцины, иммунодефицитные состояния, острая инфекция и др.). Для людей, имеющих противопоказания к проведению вакцинации против гриппа, основными мерами профилактики являются соблюдение правил личной гигиены и соблюдение принципов здорового образа жизни. Здоровый образ жизни способствует сохранению и укреплению здоровья. Ведение здорового образа жизни , как важное составляющее профилактики гриппа и ОРВИ для каждого человека, способствует повышению устойчивости организма к инфекционным заболеваниям.

Оптимальный режим труда и отдыха должен предусматривать достаточное время для сна, трудовой деятельности, отдыха и приёма пищи. Регулярные физические упражнения, тренировки способствуют укреплению иммунной системы, позволяя организму адекватно отвечать на воздействие респираторных вирусов. Нерациональное питание, дефицит белков, жиров, витаминов и микроэлементов является причиной вторичных иммунодефицитных состояний и создает благоприятные условия для инфицирования вирусами гриппа и ОРВИ. Употребляйте в пищу темно-зеленые, красные и желтые овощи и фрукты, содержащие антиоксиданты, витамины А, С, Е и бета-каротин. Вредные привычки становятся причиной многих серьезных заболеваний, оказывают отрицательное воздействие на иммунитет и способствуют возникновению респираторных инфекций. Курильщики более склонны к респираторным заболеваниям и испытывают более частые простуды. Люди, которые регулярно испытывают стресс, как правило, имеют ослабленный иммунитет, поэтому они чаще заболевают и у них чаще развиваются осложнения инфекционных заболеваний. Меры профилактики гриппа в разгар эпидемии:

если вы почувствовали недомогание, первые признаки заболевания уже появились, – в общественных местах используйте маску, для того, чтобы исключить распространение инфекции среди людей. Благодаря маске здоровый человек может защититься от заражения, посещая общественные места в разгар эпидемии.

В возникновении инфекционного заболевания принимают участие микроб-возбудитель и человеческий организм. Однако для возникновения болезни требуется не только наличие инфекта и восприимчивых людей, но и соответствующие условия, которые подрывают невосприимчивость человека и оставляют свободными пути распространения инфекции. Эпидемическое распространение инфекционных болезней коренится в социально-экономических условиях среды, в невысокой санитарной культуре и недостаточности организационных и оперативных профилактических мероприятий органов здравоохранения. Таким образом, профилактика инфекционных заболеваний представляет собой сложную проблему. В ее решении принимают участие все органы государственной власти и организации, которые борются за улучшение материальных условий быта, органы здравоохранения, которые ставят своей задачей поднятие санитарной культуры и организацию оперативных профилактических мероприятий. Как нам уже известно, патогенные микробы и вирусы приспосабливаются к паразитическому образу жизни в человеческом организме, в результате чего источником инфекции является больной человек. В связи с этим раннее распознавание инфекции и ранняя госпитализация являются первоочередными задачами. Однако трудность и ответственность диагностики по первым симптомам, наличие легких и стертых форм ставят перед врачами поликлиники трудную задачу, даже если они являются опытными инфекционистами и умеют правильно оценивать результаты клинических и лабораторных исследований. Эти трудности распознавания ограничивают возможности удаления всех источников инфекции путем госпитализации, не говоря уже о здоровых бациллоносителях, появляющихся вокруг некоторых больных. Если к этому добавить известное число реконвалесцентов-бациллоносителей, то в обществе в каждый момент имеется определенное число носителей инфекции, которые могут служить источником дальнейших заболеваний. Однако есть группа инфекционных заболеваний, при которых изоляция и даже уничтожение источников инфекции могут быть осуществлены достаточно полно. Это – зоонозы, при которых основными хранителями инфекции являются животные. Профилактика заболеваний бешенством среди людей возможна путем уничтожения больных животных, а также путем тщательных санитарных мероприятий (учет домашних животных, ежегодные прививки против бешенства). Успешность этих мер доказывается отсутствием бешенства среди животных в ряде стран. Заболеваемость сапом среди людей в настоящее время фактически ликвидирована, так как все лошади контролируются с помощью лабораторных исследований. У нас нет чумы среди людей, хотя хранители чумного вируса – многочисленные грызуны – скрываются в песчаных степях. Но у нас существуют противочумные организации, которые занимаются уничтожением грызунов. Однако при остальных болезнях, т.е. и громадном большинстве случаев, удалить источники инфекции, а тем более уничтожить их не удается. Поэтому госпитализация является не только мерой по борьбе с заразными болезнями, но и действенным профилактическим мероприятием. Для профилактики инфекционных заболеваний большое значение имеют инфекционные больницы, которым отводится не только лечебная роль. Современная инфекционная больница – это школа гигиены для больного, где он приобретает гигиенические навыки, чтобы в свою очередь стать их проводником в жизни. Это особенно важно для переболевших (например, брюшным тифом) людей – реконвалесцентов-бациллоносителей, поведение которых в быту имеет большое эпидемиологическое значение. Так как мероприятия по устранению источников инфекции редко могут быть полностью эффективны, то перерыв путей распространения инфекции, т.е. исключение фактора переноса инфекционной болезни, является важным, а в некоторых случаях и вполне эффективным мероприятием. Капельные инфекции передаются обычно через воздух в непосредственной близости от больного человека – это главный путь передачи инфекции. В дальнейшем инфицированные капельки оседают на вещах и обстановке комнаты, а также переносятся больными на предметы, с которыми они приходят в соприкосновение. Некоторые вирусы не могут выжить во внешней среде (корь, ветряная оспа), но большинство микробов и вирусов выживают на предметах и на полу, переносят высушивание, а некоторые могут подниматься с пылью в воздух комнаты (туберкулезная палочка). В связи с этим тщательная дезинфекция – уничтожение инфекции механическими, физическими и химическими средствами, как текущая – у постели больного, так и заключительная – после его выписки, считаются необходимыми мероприятиями, предупреждающими распространение инфекционных заболеваний. Кишечные инфекции помимо возможности заражения при соприкосновении (контакте) с больным могут передаваться через источники водоснабжения, пищевые продукты, почву и предметы, окружающие больного. Следовательно, для профилактики кишечных инфекций служит вся система коммунального благоустройства: водоснабжение, канализация, уборка бытовых отходов, т.е. все то, что представляет предмет изучения коммунальной гигиены и в то же время служит предметом особых забот санитарного врача и врача-эпидемиолога. Для группы болезней, при которых инфекция проникает через поврежденную кожу, факторы переноса многообразны, и уничтожение инфекции на путях ее распространения возможно лишь в ограниченных размерах. При некоторых зоонозах инфекция может распространяться через шкуры животных (сибирская язва). При других инфекциях распространение происходит через пищевые продукты (трихиноз, ящур, бруцеллез, сибирская язва). Через почву инфекция проникает при ранениях (столбняк), а через воду распространяется при эпидемических лептоспирозах и т.д. Во всех случаях профилактика заболеваний строится соответственно особенностям распространения каждой инфекционной болезни. Но есть группа болезней, при которых борьба на путях распространения инфекций, т.е. исключение фактора переноса, имеет главное значение, и профилактические мероприятия в этом направлении могут иметь решающее значение. Это инфекционные болезни, передающиеся насекомыми. Действительно, уничтожение вшей при педикулезе надежно предотвращает распространение сыпного и возвратного тифов, даже если источник инфекции – больной человек – не может быть госпитализирован. Уничтожение малярийного комара в местах его размножения и на зимовках и лишение его возможности проникать в жилые помещения способствует предупреждению заболевания малярией. Полностью исключить соприкосновение здоровых людей с носителями разнообразных инфекций не представляется возможным, поскольку инфекция не может быть уничтожена в живом человеческом организме. Очевидно также, что вся сложная санитарно-гигиеническая техника не может исключить вероятности встречи индивидуума с инфекцией на различных путях ее распространения. Еще более очевидны значительные трудности предотвращения заболевания человека от эндогенной инфекции, в связи с постоянным наличием в человеческом организме патогенных и условно патогенных микроорганизмов. Эти микробы могут вызывать первичное инфекционное заболевание (пневмония) или вторичное, когда в организме, поврежденном вирусом первичной инфекции, микробы-обитатели слизистых оболочек и кожи (стрептококки, стафилококки и др.) выходят из мест локализации, размножаются и проявляют свое патогенное действие. Таким образом, к принципам профилактики инфекционных заболеваний следует отнести:

Под особым медицинским контролем должны находиться сотрудники детских садов. Среди медицинских профессий должное внимание с целью профилактики некоторых инфекций должно уделяться стоматологам, а также специалистам хирургического профиля различных специализаций. К принципам профилактики инфекционных заболеваний также относятся гигиенические и общесанитарные меры (бани, прачечные, водоснабжение, чистота территорий, наличие дезинфицирующих средств). Немалая роль принадлежит санитарному просвещению населения, пропаганде правильного питания и здорового образа жизни, борьбе с самолечением. Необходимо проведение повсеместной диспансеризации среди населения (общие анализы крови, мочи, ЭКГ, ФОГК, но показаниям – более обширное обследование) для раннего выявления инфекционных заболеваний с целью их профилактики и нераспространения. РоспотребнадзорПрофилактика инфекционных заболеваний как основа здорового образа жизни Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это деятельность, направленная на сохранение и улучшение, укрепление здоровья людей. Основой формирования здорового образа жизни является профилактика, в том числе и профилактика инфекционных заболеваний. С целью обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в Челябинской области проводится ряд профилактических мероприятий, в том числе по: - усилению контроля за поддержанием требуемых уровней охвата профилактическими прививками детей и взрослых в декретированных возрастах в рамках национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям; - внедрению эпиднадзора за инфекционными и паразитарными заболеваниями в Челябинской области; - совершенствованию комплекса профилактических и противоэпидемических мероприятий по борьбе и инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи; - реализации профилактических мероприятий в целях снижения интенсивности распространения ВИЧ-инфекции на территории Челябинской области в соответствии с Государственной стратегией противодействия распространению ВИЧ-инфекции в Российской Федерации на период до 2020 г. и Планом по ее реализации; - реализации комплекса мероприятий по предупреждению завоза особо опасных болезней, дальнейшей стабилизации ситуации по заболеваемости природно-очаговыми и общими для человека и животных болезнями; - обеспечению оперативного реагирования и своевременного проведения мероприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций санитарно-эпидемиологического характера, в том числе при проведении массовых культурных и спортивных мероприятий. На протяжении последних лет в области ежегодно получают прививки более 2 млн. человек, в 2017 году в связи с увеличением объемов вакцинации против гриппа зарегистрировано 2,792 млн. случаев иммунизации. Прививки проводились против 25 инфекций, в том числе против 12 – в рамках Национального календаря профилактических прививок и 13 – по эпидемическим показаниям. Для своевременного выявления и лечения больных туберкулезом организовано ежегодное профилактическое обследование населения. В 2017 году увеличился охват населения области профилактическими осмотрами на туберкулез: осмотрено 2519610 человек – 75,7% населения против 74,4% в 2016 году. Флюорографическим методом осмотрено всего 1972195, взрослых 1884709 – 71,8% и 87486 подростка – 94,6%. Отмечено увеличение охвата детей профилактическими осмотрами – 89,7% против 82,2% в 2016 году. С целью выявления ВИЧ-инфицированных ежегодно обследуется на ВИЧ-инфекцию 29% населения. За 2017 год обследовано на ВИЧ-инфекцию 1023601 человек. Выявлено 5394 ВИЧ-инфицированных российских граждан – 0,53% от числа обследованных, 0,16% от населения Челябинской области. Проводится профилактическое обследование населения на паразитарные заболевания (гельминтозы, в том числе на энтеробиоз). Ежегодно обследуется около 30% населения области, пораженность в последние годы составляет около 0,6%. Проводится разъяснительная работа среди населения по мерам профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний, своевременности обращения за медицинской помощью пострадавших, необходимости профилактической вакцинации населения, в том числе профессиональных групп риска. Организовано гигиеническое обучение декретированных групп населения по вопросам соблюдения требований санитарных правил с целью предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний среди населения. Системно проводимый комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий позволил обеспечить стабильную эпидемиологическую ситуацию в Челябинской области. По итогам 2017 г. в сравнении с 2016 г. отмечено значительное снижение заболеваемости по 24 (вирусный гепатит А, сальмонеллез, дизентерия, ротавирусная инфекция, ветряная оспа, менингококковая инфекция, гонорея, острые вирусные гепатиты В и С, туберкулез, аскаридоз, токсокароз, описторхоз, внебольничные пневмонии и др.) и стабилизация по 9 инфекциям из 63 зарегистрированных нозологических форм. Вы здесьВсемирный день борьбы с туберкулезом отмечается ежегодно во всем мире 24 марта. Этот день был учрежден в 1982 году по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Международного союза борьбы с туберкулезом и легочными заболеваниями и приурочен к 100-летию со дня открытия возбудителя туберкулеза – палочки Коха. Цель – повысить осведомленность о глобальном бремени туберкулеза (далее – ТБ) и рассказать о текущем положении дел в сфере профилактики ТБ и борьбы с ним. Туберкулез – тяжелое инфекционное заболевание, опасное как для взрослых, так и для детей и подростков. Возбудителем туберкулёза являются микобактерии туберкулёза. Их отличительным свойством является высокая устойчивость к факторам внешней среды. Они длительно сохраняют жизнеспособность в мокроте, на поверхностях различных предметов, а также в продуктах, особенно молочных. Основным источником заражения туберкулёзом является человек, но также туберкулёзом болеет и крупный рогатый скот. Микобактерии туберкулёза могут попадать в организм различными путями: воздушным – при вдыхании зараженной пыли или капелек мокроты; через желудочно-кишечный тракт при употреблении в пищу заражённых продуктов, реже – через повреждённую кожу слизистых оболочек, при поцелуе с больным человеком. Заболеваемость туберкулёзом начинается с заражения или инфицирования. В этот период впервые микобактерии туберкулёза попадают в организм здорового, ранее неинфицированного человека. Чаще всего это происходит в детском или подростковом возрасте, особенно если они находятся в контакте с больным туберкулёзом или в грязном и запылённом помещении. В этих случаях у заразившегося человека впервые выпадает положительная реакция на введение туберкулина. Этот период может пройти незаметно, не сопровождаться какими-либо жалобами или проявиться незначительными признаками в виде ухудшения самочувствия и повышенной эмоциональной возбудимости, снижения успеваемости. В ряде случаев эти симптомы сопровождаются небольшим повышением температуры тела до 37,0 – 37,5оС. Редко первичные заражения туберкулёзом могут сопровождаться более острыми проявлениями, напоминающими простудные явления. Первичное заражение сопровождается возникновением очага специфического воспаления, чаще всего во внутригрудных лимфатических узлах. Если заболевание своевременно выявлено и проведено необходимое лечение – наступает заживление очага в виде мелких или более крупных обызвествлений в корне лёгкого. Такое заживление возможно и самостоятельно, без применения лекарственных средств, если ребёнок или подросток ведёт здоровый образ жизни и живёт в хороших и комфортных условиях. Однако положительная туберкулиновая проба у него сохраняется на долгие годы и будет свидетельствовать о заражении туберкулёзом. Для последующего наблюдения за таким ребёнком или подростком очень важна динамика туберкулиновых проб. При их усилении необходимо специальное обследование. Поэтому в детских и школьных коллективах туберкулиновые пробы ставятся ежегодно, а дети и подростки с нарастанием туберкулиновой чувствительности направляются для обследования в противотуберкулёзный диспансер. Часто туберкулёз может скрываться под маской гриппа, бронхита, острых респираторных заболеваний или пневмонии. При своевременном выявлении туберкулёза он полностью излечим. В запущенных случаях развиваются поражения в лёгких с формированием полости распада и выявлением микобактерий туберкулёза. Такой больной становится опасным для окружающих. Возникает опасность заражения не только неинфицированных детей и подростков, но и ранее переболевших туберкулёзом. Повторный контакт с бактериовыделителем микобактерии туберкулёза может спровоцировать тяжёлое обострение заболевания. *В последние годы в Санкт-Петербурге отмечается устойчивая тенденция к снижению эпидемиологических показателей по туберкулезу. Всего на учете в противотуберкулезных учреждениях города, по состоянию на 01.01.2018 года, состоит 2 732 человека (форма № 33) с активным туберкулезом (на 01.01.2017 – 2 882 человека). В 2018 году всего взято на учет 1 071 впервые выявленных больных активным туберкулезом постоянных жителей Санкт-Петербурга (в 2017 году – 1 050). Территориальная заболеваемость населения Санкт-Петербурга в 2018 году составила 29,2 на 100 тыс. населения, что ниже показателя 2017 года - 29,4 на 100 тыс. населения. На территориальную заболеваемость во многом оказывают влияние миграционные процессы: как внутренне, так и внешние. В Санкт-Петербурге сформирована и успешно функционирует система выявления туберкулеза у иностранных граждан, пребывающих в регион. По данным предварительного анализа установлено, что число мигрантов по сравнению с прошлым годом снизилось, составив 215 человек (13,7%) в 2018 году против 226 человек (14,5%) в 2017 году. В тоже время, несколько возросло (на 1%) число жителей других территорий Российской Федерации прибывших в Санкт-Петербург, с 359 человек в 2017 году против 362 человек в 2018 году. В последние годы отмечалась стабилизация основных эпидемических показателей по туберкулезу среди постоянных жителей Санкт-Петербурга. По данным ВОЗ в 2020 году особое внимание в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулезом в Европейском регионе будет уделено важнейшей роли медсестер в ликвидации этой предотвратимой и поддающейся лечению болезни. В Европе туберкулезом до сих пор ежегодно заболевают около 275 000 человек. Медсестры работают на переднем крае борьбы с ТБ, помогая пациентам проходить длительный и сложный курс лечения. Они также играют важную роль в распространении достоверной информации и укреплении здоровья людей, содействуя борьбе со стигмой и повышению осведомленности населения о способах профилактики ТБ. Решение ВОЗ призвано повысить авторитет сестринского персонала в разных странах и привлечь новое поколение специалистов.

СПБ ГБУЗ "Городской Консультативно-диагностический центр №1" (ул. Сикейроса д.10) сообщает: В связи с началом работы Колл-центра, пациенты напрвавленные на консультацию врачей-онкологов, онко-гинекологов, колопроктологов, урологов, эндокринологов, сосудистых хирургов могут записаться по телефону 635-39-39 с 8:00 до 21:00 в рабочие дни. В субботу запись на все консультации при очносм посещении с 9:00 до 15:00. Вопросы здорового образа жизни, профилактики (предупреждения) заболеваний и факторов риска их развития в федеральном законе Российской Федерации от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем Федеральном законе 2) охрана здоровья граждан (далее — охрана здоровья) — система мер политического, экономического, правового, социального, научного, медицинского, в том числе санитарно-противоэпидемического (профилактического), характера, осуществляемых органами государственной власти Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, организациями, их должностными лицами и иными лицами, гражданами в целях профилактики заболеваний, сохранения и укрепления физического и психического здоровья каждого человека, поддержания его долголетней активной жизни, предоставления ему медицинской помощи; 4) медицинская услуга — медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение; 5) медицинское вмешательство — выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности; 6) профилактика — комплекс мероприятий, направленных на сохранение и укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни, предупреждение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннее выявление, выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания; 10) медицинская деятельность — профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, проведению медицинских экспертиз, медицинских осмотров и медицинских освидетельствований, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и профессиональная деятельность, связанная с трансплантацией (пересадкой) органов и (или) тканей, обращением донорской крови и (или) ее компонентов в медицинских целях; 21) качество медицинской помощи — совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. Статья 4. Основные принципы охраны здоровья 8) приоритет профилактики в сфере охраны здоровья; Статья 7. Приоритет охраны здоровья детей 4. Органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления в соответствии со своими полномочиями разрабатывают и реализуют программы, направленные на профилактику, раннее выявление и лечение заболеваний, снижение материнской и младенческой смертности, формирование у детей и их родителей мотивации к здоровому образу жизни, и принимают соответствующие меры по организации обеспечения детей лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями. Статья 12. Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья Приоритет профилактики в сфере охраны здоровья обеспечивается путем: 1) разработки и реализации программ формирования здорового образа жизни, в том числе программ снижения потребления алкоголя и табака, предупреждения и борьбы с немедицинским потреблением наркотических средств и психотропных веществ; 2) осуществления санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий; 3) осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе предупреждению социально значимых заболеваний и борьбе с ними; 4) проведения профилактических и иных медицинских осмотров, диспансеризации, диспансерного наблюдения в соответствии с законодательством Российской Федерации; 5) осуществления мероприятий по сохранению жизни и здоровья граждан в процессе их обучения и трудовой деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. Глава 3. Полномочия федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья Статья 14. Полномочия федеральных органов государственной власти в сфере охраны здоровья 2. К полномочиям федерального органа исполнительной власти, осуществляющего выработку государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере здравоохранения (далее — уполномоченный федеральный орган исполнительной власти), относятся: 1) проведение единой государственной политики в сфере здравоохранения, разработка и реализация программ формирования здорового образа жизни и других программ в сфере охраны здоровья, реализация мер по развитию здравоохранения, профилактике заболеваний, санитарно-эпидемиологическому благополучию населения, оказанию медицинской помощи, санитарно-гигиеническому просвещению; Статья 16. Полномочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья 1. К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере охраны здоровья относятся: 2) разработка, утверждение и реализация программ развития здравоохранения, обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, профилактики заболеваний, организация обеспечения граждан лекарственными препаратами и медицинскими изделиями, а также участие в санитарно-гигиеническом просвещении населения; 8) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории субъекта Российской Федерации; 9) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации; Статья 17. Полномочия органов местного самоуправления в сфере охраны здоровья К полномочиям органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов (за исключением территорий, медицинская помощь населению которых оказывается в соответствии со статьей 42 настоящего Федерального закона) в сфере охраны здоровья относятся: 6) реализация на территории муниципального образования мероприятий по профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни в соответствии с законом субъекта Российской Федерации; Статья 19. Право на медицинскую помощь 5. Пациент имеет право на: 2) профилактику, диагностику, лечение, медицинскую реабилитацию в медицинских организациях в условиях, соответствующих санитарно-гигиеническим требованиям; Статья 27. Обязанности граждан в сфере охраны здоровья 1. Граждане обязаны заботиться о сохранении своего здоровья. 2. Граждане в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинские осмотры, а граждане, страдающие заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны проходить медицинское обследование и лечение, а также заниматься профилактикой этих заболеваний. Глава 5. Организация охраны здоровья Статья 29. Организация охраны здоровья 1. Организация охраны здоровья осуществляется путем: 2) разработки и осуществления мероприятий по профилактике возникновения и распространения заболеваний, в том числе социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и по формированию здорового образа жизни населения; Статья 30. Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни 1. Профилактика инфекционных заболеваний осуществляется органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, общественными объединениями путем разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, в том числе в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, программы иммунопрофилактики инфекционных болезней в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям. 2. Профилактика неинфекционных заболеваний осуществляется на популяционном, групповом и индивидуальном уровнях органами государственной власти, органами местного самоуправления, работодателями, медицинскими организациями, образовательными организациями и физкультурно-спортивными организациями, общественными объединениями путем разработки и реализации системы правовых, экономических и социальных мер, направленных на предупреждение возникновения, распространения и раннее выявление таких заболеваний, а также на снижение риска их развития, предупреждение и устранение отрицательного воздействия на здоровье факторов внутренней и внешней среды, формирование здорового образа жизни. 3. Формирование здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста обеспечивается путем проведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здоровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ведения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом. Статья 33. Первичная медико-санитарная помощь 1. Первичная медико-санитарная помощь является основой системы оказания медицинской помощи и включает в себя мероприятия по профилактике, диагностике, лечению заболеваний и состояний, медицинской реабилитации, наблюдению за течением беременности, формированию здорового образа жизни и санитарно-гигиеническому просвещению населения. Статья 34. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь 1. Специализированная медицинская помощь оказывается врачами-специалистами и включает в себя профилактику, диагностику и лечение заболеваний и состояний (в том числе в период беременности, родов и послеродовой период), требующих использования специальных методов и сложных медицинских технологий, а также медицинскую реабилитацию. Статья 39. Лечебное питание 1. Лечебное питание — питание, обеспечивающее удовлетворение физиологических потребностей организма человека в пищевых веществах и энергии с учетом механизмов развития заболевания, особенностей течения основного и сопутствующего заболеваний и выполняющее профилактические и лечебные задачи. 2. Лечебное питание является неотъемлемым компонентом лечебного процесса и профилактических мероприятий, включает в себя пищевые рационы, которые имеют установленный химический состав, энергетическую ценность, состоят из определенных продуктов, в том числе специализированных продуктов лечебного питания, подвергаемых соответствующей технологической обработке. 3. Специализированными продуктами лечебного питания являются пищевые продукты с установленным химическим составом, энергетической ценностью и физическими свойствами, доказанным лечебным эффектом, которые оказывают специфическое влияние на восстановление нарушенных или утраченных в результате заболевания функций организма, профилактику этих нарушений, а также на повышение адаптивных возможностей организма. Статья 40. Медицинская реабилитация и санаторно-курортное лечение 1. Медицинская реабилитация — комплекс мероприятий медицинского и психологического характера, направленных на полное или частичное восстановление нарушенных и (или) компенсацию утраченных функций пораженного органа либо системы организма, поддержание функций организма в процессе завершения остро развившегося патологического процесса или обострения хронического патологического процесса в организме, а также на предупреждение, раннюю диагностику и коррекцию возможных нарушений функций поврежденных органов либо систем организма, предупреждение и снижение степени возможной инвалидности, улучшение качества жизни, сохранение работоспособности пациента и его социальную интеграцию в общество. 3. Санаторно-курортное лечение включает в себя медицинскую помощь, осуществляемую медицинскими организациями (санаторно-курортными организациями) в профилактических, лечебных и реабилитационных целях на основе использования природных лечебных ресурсов в условиях пребывания в лечебно-оздоровительных местностях и на курортах. 4. Санаторно-курортное лечение направлено на: 1) активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики заболеваний, оздоровления; Статья 46. Медицинские осмотры, диспансеризация 1. Медицинский осмотр представляет собой комплекс медицинских вмешательств, направленных на выявление патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития. 2. Видами медицинских осмотров являются: 1) профилактический медицинский осмотр, проводимый в целях раннего (своевременного) выявления патологических состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций для пациентов; 2) предварительный медицинский осмотр, проводимый при поступлении на работу или учебу в целях определения соответствия состояния здоровья работника поручаемой ему работе, соответствия учащегося требованиям к обучению; 3) периодический медицинский осмотр, проводимый с установленной периодичностью в целях динамического наблюдения за состоянием здоровья работников, учащихся, своевременного выявления начальных форм профессиональных заболеваний, ранних признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды, трудового, учебного процесса на состояние здоровья работников, учащихся, в целях формирования групп риска развития профессиональных заболеваний, выявления медицинских противопоказаний к осуществлению отдельных видов работ, продолжению учебы; 4) предсменные, предрейсовые медицинские осмотры, проводимые перед началом рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, состояний и заболеваний, препятствующих выполнению трудовых обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения и остаточных явлений такого опьянения; 5) послесменные, послерейсовые медицинские осмотры, проводимые по окончании рабочего дня (смены, рейса) в целях выявления признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов рабочей среды и трудового процесса на состояние здоровья работников, острого профессионального заболевания или отравления, признаков алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. 3. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, в отношении отдельных категорий граждан могут проводиться углубленные медицинские осмотры, представляющие собой периодические медицинские осмотры с расширенным перечнем участвующих в них врачей-специалистов и методов обследования. 4. Диспансеризация представляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицинский осмотр врачами нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, осуществляемых в отношении определенных групп населения в соответствии с законодательством Российской Федерации. 5. Диспансерное наблюдение представляет собой динамическое наблюдение, в том числе необходимое обследование, за состоянием здоровья лиц, страдающих хроническими заболеваниями, функциональными расстройствами, иными состояниями, в целях своевременного выявления, предупреждения осложнений, обострений заболеваний, иных патологических состояний, их профилактики и осуществления медицинской реабилитации указанных лиц, проводимое в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Статья 48. Врачебная комиссия и консилиум врачей 2. Врачебная комиссия создается в медицинской организации в целях совершенствования организации оказания медицинской помощи, принятия решений в наиболее сложных и конфликтных случаях по вопросам профилактики, диагностики, лечения и медицинской реабилитации, определения трудоспособности граждан и профессиональной пригодности некоторых категорий работников, осуществления оценки качества, обоснованности и эффективности лечебно-диагностических мероприятий, в том числе назначения лекарственных препаратов, обеспечения назначения и коррекции лечения в целях учета данных пациентов при обеспечении лекарственными препаратами, трансплантации (пересадки) органов и тканей человека, медицинской реабилитации, а также принятия решения по иным медицинским вопросам. Решение врачебной комиссии оформляется протоколом и вносится в медицинскую документацию пациента. Статья 51. Права семьи в сфере охраны здоровья 1. Каждый гражданин имеет право по медицинским показаниям на консультации без взимания платы по вопросам планирования семьи, наличия социально значимых заболеваний и заболеваний, представляющих опасность для окружающих, по медико-психологическим аспектам семейно-брачных отношений, а также на медико-генетические и другие консультации и обследования в медицинских организациях государственной системы здравоохранения в целях предупреждения возможных наследственных и врожденных заболеваний у потомства. Статья 64. Экспертиза качества медицинской помощи 1. Экспертиза качества медицинской помощи проводится в целях выявления нарушений при оказании медицинской помощи, в том числе оценки своевременности ее оказания, правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, степени достижения запланированного результата. Статья 67. Проведение патолого-анатомических вскрытий 3. По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника (детей, родителей, усыновленных, усыновителей, родных братьев и родных сестер, внуков, дедушки, бабушки), а при их отсутствии иных родственников либо законного представителя умершего или при волеизъявлении самого умершего, сделанном им при жизни, патолого-анатомическое вскрытие не производится, за исключением случаев: 5) смерти: а) связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, анестезиологических, реанимационных, лечебных мероприятий, во время или после операции переливания крови и (или) ее компонентов; Статья 71. Клятва врача 1. Лица, завершившие освоение основной образовательной программы высшего медицинского образования, при получении документа о высшем профессиональном образовании дают клятву врача следующего содержания: "Получая высокое звание врача и приступая к профессиональной деятельности, я торжественно клянусь: честно исполнять свой врачебный долг, посвятить свои знания и умения предупреждению и лечению заболеваний, сохранению и укреплению здоровья человека; Статья 79. Обязанности медицинских организаций 2. Медицинские организации, участвующие в реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, наряду с обязанностями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, также обязаны: 3) обеспечивать проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение факторов риска развития заболеваний и на раннее их выявление; 4) проводить пропаганду здорового образа жизни и санитарно-гигиеническое просвещение населения. Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

Copyright © Иммунитет и инфекции

|