Инфекционная болезнь вызываемая грибами-паразитами

Рассмотрение возбудителей инфекционных болезней начнем с грибов, так как грибы, во-первых, опережают всех остальных паразитов растений по числу патогенных видов, и, во-вторых, вызывают самые опасные и вредоносные болезни.

Американский ботаник Р. Уиттейкер разделил многоклеточные ядерные организмы (эвкариоты) по способу питания на три группы, показанные на схеме:

Автотрофами являются организмы, способные создавать сложные органические соединения из неорганических. Растения делают это с помощью солнечной энергии, запасенной в зеленых молекулах хлорофилла, поэтому их называют фототрофами.

Организмы, не способные к синтезу органических веществ из неорганических и нуждающиеся в получении готовых органических соединений извне, называют гетеротрофами. Их Уиттейкер разделил на две группы:

― организмы, поглощающие питательные вещества в виде более мелких организмов или их частей. Внутри их тела поглощенные субстраты с помощью ферментов разлагаются на более простые соединения (перевариваются), которые используются в обмене веществ (метаболизме). Такое питание называют зоотрофным, а обладающих им организмов — животными;

― организмы, поглощающие питательные вещества в виде отдельных молекул из окружающей среды. Поскольку питательные вещества в разных субстратах находятся в виде крупных молекул — полимеров (белков, нуклеиновых кислот, полисахаридов и т.п.), неспособных пройти через клеточные покровы, то эти организмы выделяют ферменты не внутрь, а в окружающее пространство, и разрушают высокомолекулярные полимеры до отдельных "кирпичей", из которых они построены. Эти "кирпичи" всасывают внутрь для использования в метаболизме (внекишечное пищеварение). Такое питание названо осмотрофным, а организмы, обладающие им, — грибами.

Грибы - гетеротрофные эвкариоты, питающиеся осмотрофно.

Способ питания грибов наложил особенности на их строение, физиологию и образ жизни.

Общие свойства грибов

1. Вегетативное тело большинства грибов (мицелий) представляет собой систему разветвленных нитей — гиф, погруженных в субстрат (рис. 1.1). Такое строение при отсутствии специального органа поглощения пищи и всасывания ее всеми клетками тела позволяет максимально оккупировать субстрат.

Рис. 1.1. Грибной мицелий:

а — спора, из которой начался рост мицелия: между гифами наблюдаются многочисленные анастомозы (слияния), армирующие колонию [1]

Но помимо питания грибам необходима адаптация к изменяющимся условиям жизни, вследствие чего из мицелия могут формироваться различные морфологические структуры. Например, для перенесения неблагоприятных погодных условий (летней жары или зимних морозов) грибы образуют покоящиеся структуры. Оболочки отдельных клеток мицелия, а у некоторых грибов — и всех клеток, утолщаются и темнеют, так как в них откладывается темный пигмент — меланин. После этого весь мицелий или участки с такими клетками разваливаются, и образуются покрытые прочными оболочками споры, способные длительный период сохраняться в почве или в растительных остатках. Такие споры называют хламидоспорами. После наступления благоприятных для жизни условий хламидоспоры прорастают ростковой трубкой и формируют новый мицелий. У других видов гифы в отдельных участках мицелия плотно сплетаются, клетки укорачиваются, и образуются клубочки, называемые склероциями. У многих грибов склероции достигают очень больших (конечно, в грибных масштабах) размеров, образуя черные шарики размером с горошину или фиолетовые рожки длиной несколько сантиметров (рис. 1.2). 1 2

Рис. 1.2. Склероции гриба Claviceps purjmrea в колосе ржи [2]

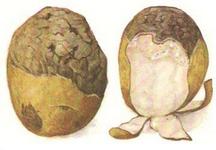

У некоторых грибов черные меланизированные гифы оплетают субстрат, в котором они находятся, превращая его в один большой склероций. Все садоводы знают гниль плодовую яблок, которую вызывают грибы из рода Monilia. Яблоко сначала буреет, его содержимое размягчается, и оно падает с дерева. Еще находясь на ветке или уже упав на землю, оно чернеет, становится жестким и целиком превращается в склероций. В таком виде гриб переносит зимние морозы.

2. Поскольку органические вещества в субстрате находятся в форме полимеров, грибы выделяют внеклеточные ферменты-деполимеразы, расщепляющие полимеры до олиго- и мономеров. Грибы — источники активных деполимераз. Синтез деполимераз, их транспорт через мембраны — это энергоемкие процессы, поэтому в клетках грибов (и бактерий) выработались механизмы, с помощью которых эти ферменты образуются только в нужное время и в нужном месте.

Рассмотрим эти механизмы на примере ферментов, разрушающих пектин (метил-арабиногалактуронан). Этот сложный полимер галактуроновой кислоты входит в состав клеточных стенок растений, а также из него образуются срединные пластинки — межклеточный цемент, склеивающий клетки друг с другом. Грибы образуют набор "отмычек" в виде нескольких ферментов, по-разному разрушающих молекулы пектина. Однако если какой-либо гриб выращивать на искусственной питательной среде, в которую в качестве источника энергии добавлена глюкоза, ни один из этих ферментов синтезироваться не будет. В самом деле, зачем тратить энергию, чтобы разрушать сложные молекулы, освобождать галактуроновые кислоты и превращать их в глюкозу, если в среде есть готовая глюкоза. В природе на всех уровнях жизни господствует принцип экономии.

В случае если вместо глюкозы в качестве единственного источника органических веществ в питательную среду поместить пектин, то в клетках гриба начнут синтезироваться ферменты, разлагающие его. Это явление называют субстратной индукцией, так как субстрат (в данном примере — пектин) сам индуцирует образование фермента, который его разрушает.

Но что будет, если в питательную среду поместить и пектин, и глюкозу? В этом случае, несмотря на наличие субстрата (пектина), ферменты, разрушающие его, формироваться не будут. Согласно принципу экономии, необходимости в этом нет, ведь есть готовая глюкоза. Этот способ генетической регуляции получил название катаболитной репрессии, при которой наличие энергетически более выгодного источника энергии (катаболита) блокирует использование менее выгодного источника.

Денолимеразы грибов широко используются в лесообрабатывающей, легкой и пищевой промышленности, поэтому изучение механизмов генетической регуляции их образования чрезвычайно важно для оптимизации биотехнологических процессов.

- 3. Грибы накачивают из субстратов в мицелий растворенные моно- и олигомеры благодаря высокому тургорному давлению, развиваемому гифами мицелия. В среднем осмотическое давление, развиваемое грибной гифой, равняется 2,5 атм [3] (равно давлению в хорошо накаченной велосипедной шине). Поэтому клетки всех мицелиальных грибов покрыты прочными оболочками, иначе клетки могли бы лопнуть. Высокое давление необходимо грибам не только для всасывания питательных веществ из окружающей среды, но и для продвижения в плотном субстрате. Ведь грибы развиваются не только в рыхлой почве (хотя глинистые почвы — тоже достаточно плотный субстрат), но и в таких чрезвычайно плотных субстратах, как древесина. Плодовые тела шампиньона, живущего в городских почвах, в процессе развития взламывают асфальт, а кончик гифы многих грибов — паразитов растений разрывает восковой слой на поверхности листьев и наружную стенку эпидермальных клеток.

- 4. Поскольку вегетативное тело грибов погружено в субстрат, для распространения спор грибы образуют на поверхности субстрата различные органы спороношения (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Органы спороношения грибов:

1 — плодовое тело шампиньона, 2 — спорангиеносцы гриба Mucor mucedo с шаровидными спорангиями; 3 — древовидные зооспорангиеносцы возбудителя мильдью винограда оомицета Plasmopara riticola, высовывающиеся из устьиц листа, с лимоновидными зооспорангиями на концах [4]

По своему происхождению спороношения могут быть двух типов половое (телеоморфа) и бесполое (анаморфа). В жизненном цикле большинства грибов они возникают не одновременно, а чередуются друг с другом. У фитонатогенных грибов бесполое спороношение обычно сопровождает паразитическую стадию цикла, а половое — переход в стадию покоя. Так, на листьях и плодах яблони часто встречается заболевание, названное паршой,, при котором возникают темно-оливковые пятна, покрытые бархатистым налетом бесполых спор — конидий. Эти споры, разлетаясь, заражают новые листья и плоды, обеспечивая распространение болезни. А осенью на опавших зараженных листьях происходит половой процесс и формируется зимующая стадия — телеоморфа. Ранней весной половые споры (аскоспоры) осуществляют первичное заражение молодых листьев.

Переход грибов-паразитов из дикорастущих растений на сельскохозяйственные посевы и посадки вызвал у многих видов потерю половой стадии, которая оказалась не только не обязательной, но даже вредной. Например, на родине картофельной фитофторы, в Мексике, паразит зимует в почве и в клубнях диких видов картофеля. Мелкие клубни дикарей в течение теплой мексиканской зимы в массе подвергаются микробному разложению, поэтому более надежный источник сохранения до весны почва, в которой могут сохраняться только половые структуры — ооспоры, покрытые прочными оболочками. Поэтому в дикой природе половой процесс является обязательным. В полях, на которых люди выращивают культурный картофель, бесполые споры паразита, сформированные на листьях, заражают при уборке клубни, и мицелий сохраняется в них до посадки. Поскольку человек создает оптимальные условия, необходимые для сохранности клубней, паразит также получает комфортные условия зимовки и обходится без необходимости тратить энергию на прохождение полового процесса и формирование покоящихся структур (соблюдается принцип максимальной экономии).

У грибов, вызывающих заболевание злаков — ржавчину (название связано с образованием коричневых пятен па листьях и стеблях), летом образуются тонкостенные споры (урединиоспоры), которые разлетаются и заражают новые растения. Осенью, когда листья и стебли начинают высыхать, на соломе формируются толстостенные покоящиеся споры (телиоспоры), которые зимуют. Весной два ядра телиоспоры сливаются, мейотически делятся, и из телиоспоры вырастает промицелий, состоящий из четырех клеток (базидия), на которой образуются четыре гаплоидные споры. Эти споры не способны заразить листья ржи или пшеницы, они должны заразить листья так называемого промежуточного хозяина, разного для разных видов ржавчины, на котором пройдет половой процесс. И только образующиеся в результате полового процесса споры (эциоспоры) заражают злаки.

Подобная стратегия выработалась в дикой природе, где злаковые травы росли в окружении других растений, а фитоценозы (сообщества растений) были очень сложными, многочленными. Но человек начал возделывать пшеницу, ячмень или овес на огромных полях, стал уничтожать сорные и другие сопутствующие растения, так что вероятность попадания гаплоидных базидиоспор на листья промежуточного хозяина стала проблематичной. К тому же крестьяне придумали во многих зонах, где зимы не слишком суровы, высевать семена пшеницы и ржи не весной, а в конце лета, чтобы всходы сохранялись под снегом и на следующий год давали урожай более ранний и более высокий (озимые культуры). Этим прекрасно воспользовались паразиты: их летние споры (урединиоспоры) перелетали со стареющих растений посева прошлого года на новые всходы и зимовали в их листьях под снегом. Образование толстостенных телиоспор, формирование промицелия, обязательное попадание гаплоидных базидиоспор на листья промежуточного хозяина и половой процесс на его листьях

оказались ненужными. Жизненный цикл, опять же вследствие принципа максимальной экономии, чрезвычайно упростился, зато численность урединиоспор значительно выросла вследствие той же экономии энергии.

Как произошли грибы на земле — этот вопрос до сих пор имеет ряд гипотез, ни одна из которых не является истиной в первой инстанции. Некоторые ученые предполагают, что грибы произошли от примитивных одноклеточных форм жизни — не содержащих хлорофилла жгутиковых, другие склоняются к утверждению, что предками грибов стали различные водоросли — к примеру, от класса зеленых водорослей, у которых по непонятным причинам хлорофилл разрушился и они перешли к сапрофитному питанию (добыче из окружающей среды).

Существует два отдела грибов, у которых развиты паразитарные формы жизни: отдел миксомицеты (или слизистые грибы) и отдел грибы. 400 видов миксомицетов являются исключительно паразитами, питающимися за счет растительных остатков. Все грибы условно можно разделить на паразитные и сапрофитные. У сапрофитов образуется плодовое тело, а паразиты внедряют весь свой мицелий внутрь тела хозяина, вызывая заболевания растений и дальнейшую гибель.

Фулиго Fuligo — слизистый гриб, который живет на гниющих пнях, заметен во второй половине лета и осенью. Образует подушковидные наплывы (их называют эталии) рыжеватого или сероватого цвета.

Ликогаля Lycogala — этот слизистый гриб обитает в дуплах пней, на коре, образует эталии размером с горошину красноватого цвета, которые в последствии приобретают серый цвет.

Плазмодиофора Plasmodiophora brassicae — наиболее паразитная форма, вызывающие заболевание кила у капусты. Гриб плазмодиофора на капусте впервые был описан русским ученым М.С. Воронцовым в 1877 году, который отметил, что паразит проникает в корни капусты, вызывает наросты и наплывы, образует опухоли, корни капусты сгнивают. Растения, пораженные грибом плазмодиофорой не завязывает качан. Для борьбы с этим грибом проводят обработку корней капусты перед посадкой в суспензии серосодержащих препаратов. Также рекомендуется применять севооборот, и на пораженных участках не высевать крестоцветные. Полезно известкование почвы.

Отдел грибов подразделяют на пять основных классов: архимицеты, фикомицеты, аскомицеты (или сумчатые грибы), базидомицеты, несовершенные грибы. Из паразитирующих архимицетов вредоносным является ольпидиум капусты Olpidium brassicae, который вызывает известное заболевание на рассаде капусты — черную ножку. В области корневой шейки растение чернеет и погибает. Эти грибы вызывают болезнь у многих культурных растений. Борьба с ольпдиумом или черной ножкой у рассады в основном сводится к проветриванию парников и обеззараживанию почвы.

Другой опасный гриб этого класса — одноклеточный синхитриум Synchytrium endobiotocum, который вызывает заболевание рак картофеля. Опознать рак картофеля можно по бугристым выростам на клубнях. Рак картофеля во многих странах является карантинным заболеванием. Считается, что рак картофеля был занесен к нам во время второй мировой войны, так как появился он в основном в западных регионах. Борьба с этим грибом проводится путем обработки почвы хлорпикрином и другими химикатами, а так же работой над селекцией новых ракоустойчивых сортов. Широкое распространение рак картофеля получил в Северной Америке и Западной Европе, и наносит ежегодно значительный ущерб.

Представителем класса фикомицетов является фитофтора Phytophtora infestans, которая наносит огромный ущерб культурным растениям. Фитофтора может поражать листья, стебли и клубни растений, особенно опасна для картофеля и томатов. В конце лета на нижней стороне листьев появляются бурые пятна отмершей ткани с белым пушком по краям. Фитофтора прорастает по межклеточным ходам в пораженном органе и распространяется по всему растению. Пораженные части растения темнеют и отмирают. Фитофтора попала в Европу в первой половине 19 века из Америки. Для борьбы с фитофторой применяют опрыскивание бордосской жидкостью и некоторыми другими фунгицидами.

Из этого класса есть еще один вредоносный гриб-паразит, называемый плазмопара винограда Plasmopara viticola, а болезнь винограда называется милдью. Этот гриб поражает листья, усики и ягоды виноградника. Мицелий гриба, врастая в межклеточные ходы, зимует прямо в растении — ветвях и почках, а в опавших листьях еще много лет сохраняет жизнеспособность. Против милдью проводят опрыскивание фунгицидами или бордосской жидкостью кустов и окружающей почвы.

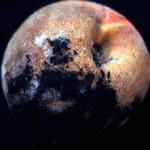

На овощах, фруктах и семенах часто встречается гриб-паразит ризопус Rhizopus nigricans — это плесневой гриб, известен как серая головчатая плесень. В месте проявления инфекции появляется бурое пятно. Мякоть фруктов (яблоки и груши) приобретает коричневую окраску, появляется запах брожения. На поверхности плода выступают длинные светлосерые нити мицелия гриба, на которых образуется множество чёрных спорангиев. Борьба с ним — своевременная уборка урожая в сухие обеззараженные хранилища.

Аспергилл — еще один сумчатый гриб, вызывающий болезнь у растений под названием черная плесень Aspergillus niger. Эта болезнь широко распространена для всех видов растений, так как грибы этого вида очень активно и интенсивно размножаются. Многие виды аспергилл опасны даже для человека.

Еще один сумчатый гриб — сферотека крыжовника Sphaerotheca mors uvae был завезен в начале 20 века в европу из Америки, паразитирует на листьях, стеблях и ягодах образуя мучнистый налет. Сферотеку еще называют американской мучнистой росой. Пораженные части растений обрезают и сжигают. А в борьбе со сферотекой применяют опрыскивание 3%-ным раствором железного купороса ранней весной до распускания почек или поздней осенью.

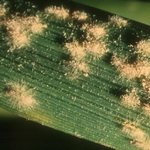

Мучнистую росу злаков вызывает сумчатый гриб Erysiphe graminis на каждой их видов злаковых культур паразитируют свои формы гриба, название которым дают с указанием на растение-хозяина. Они поражают листья, стебли и колосья, мицелий гриба сначала имеет паутинообразный вид, а за тем превращается в подушечки. На ржи паразитирует еще и гриб спорынья Claviceps purpurea, который легко опознать по лилово-черным торчащим из колоса рожкам гриба, располагающимся в колосе вместо зерен. Склероции этого гриба содержат ядовитое вещество-алкалоид эрготин, и особенно опасен для человека. Попадая в муку, гриб способен вызывать сужение кровеносных сосудов и судороги мышц. Действие этого алкалоида используют в гинекологической практике, поэтому спорынью даже выращивают на особо охраняемых участках для медицинских целей. Отравление грибом, содержание которого в муке составляет выше 0,06% может закончиться летальным исходом.

Возбудителем парши на яблонях и грушах и других плодовых деревьях является еще один сумчатый гриб вентурия Venturia. Инфицированная грибом мякоть плодов становится деревянистой, плоды часто не вызревают, трескаются. Деревья обрабатывают фунгицидами.

Гриб склеротиния Sclerotinia паразитирует на плодах яблони и сливы, поражая еще зеленые незрелые плоды, которые становятся твердыми из-за распространения мицелия гриба и за тем осыпаются.

Из грибов класса базидомицетов хорошо известен гриб-трутовик Fomes fomentarius, которые растут на стволах берез. Этот гриб-паразит поселяется еще на живых деревьях, а когда они погибают, трутовик продолжает жить на мертвом субстрате, ведя сапрофитный образ жизни.

Из базидомицетов еще известны головневые грибы-паразиты Tilletia, поражающие важнейшие культурные растения — овес, кукурузу, ячмень, рожь и пшеницу, просо. Это паразит внедряется в тело растения, а к моменту цветения поражает и завязь. Пораженные зерновые культуры имеют неприятный запах селедки, отчего этот вид гриба-головни получил название вонючий. В сельском хозяйстве применяют особо жесткие методы борьбы с твердой головней — протравливание семян слабым раствором формалина, опыливание мышьяковистыми соединениями, ртутными или серо-органическими препаратами. Еще один вид головни паразита — пыльная головня Ustilago tritici, превращающий колосья пшеницы в пылистую сажистую массу, а сами колосья издали имеют вид обгоревших. Пылистая головня поражает все части колоса за исключением стержня. А твердая головня поражает лишь зерна в колосе.

Еще один класс паразитов-базидомицетов ржавчинные грибы, которые в процессе своего жизненного цикла меняют несколько хозяев. Благодаря жизнедеятельности грибов рода пукциния Puccinia на обратной стороне листьев возникают подушечки или полосочки бурого и оранжевого цвета. На верхней поверхности гриб обнаружить можно лишь под микроскопом: возникают кувшинообразные вместилища. Меры борьбы с ржавчинными грибами — опыливание растений коллоидной (молотой) серой.

Меры борьбы с грибами-паразитами зависят от их биологической природы и очень различны. Для некоторых видов грибов необходимо протравливание семян в обеззараживающих растворах-фунгицидах, для других — губительным является действие высокой температуры, удаление инфицированных частей растения и смена субстрата. Основой профилактики грибковой болезни растений служит регулярное проветривание, соблюдение санитарной гигиены в местах содержания растений, периодическая смена грунта и дезинфекция растений химическими растворами.

Фото: признаки болезни можжевельника - усыхание хвои и ветвей

М ожжевельники можно назвать самыми популярными хвойными растениями, используемыми для декора и ландшафтного дизайна. На первый взгляд эти прекрасные и полезные для здоровья деревья или кустарники кажутся неуязвивыми. Что, к примеру, может навредить можжевельнику, выдерживающему температуру в – 35 градусов, отсутствие полива и нехватку питательных веществ в субстрате?! Но, увы, как и все растения, можжевельники болеют. Их заболевания делят на:

- инфекционные, то есть те, что вызваны патогенами;

- неинфекционные, причинами которых могут быть солнце, мороз, механические повреждения, химические ожоги, избыток питательных веществ (или не правильное использование удобрений).

Грибковые болезни можжевельника

Согласно различным источникам от 85 до 92 % болезней можжевельника вызывают грибы-паразиты, микроскопические споры которых, попадая на поврежденные растения, прорастают и вызывают заболевания различной степени тяжести.

Предпосылки развития грибковых инфекций:

• повышенная влажность или через мерный полив;

• резкое снижение температуры (особенно при высокой влажности);

• плохие почвенный дренаж и аэрация;

• плохой отток талой и дождевой воды (особенно в низинах);

• травмирование после зимы или после пересадки;

• ослабленный иммунитет растений;

• нехватка питательных веществ;

• наличие больных растений неподалеку от здоровых.

Некоторые из факторов, провоцирующие грибковые инфекции (например, механические повреждения, ослабленный иммунитет, произрастание зараженных растений рядом со здоровыми) также служат предпосылками для возникновения бактериальных и вирусных болезней.

Заболевания можжевельника, вызванные патогенными грибами

Фото: ржавчина можжевельника, вызванная грибами рода Gymnosporangium juniperi и Gymnosporangium sabinae

Возбудителями этого распространенного заболевания являются грибы рода Гимноспорангиум, для жизненного цикла которых необходимо два хозяина. Основным являются различные роды можжевельника, а промежуточным – плодовые деревья и кустарники из семейства Розовых (подсемейства Яблоневых) – груша, арония, яблоня, кизильник, боярышник, айва.

Грибы имеют двухгодичный цикл развития и вредят одинаково сильно как основному, так и промежуточному хозяину.

Признаки поражения – веретенообразные утолщения на побегах, хвое и шишках, после чего начинается отмирание хвои, побегов, а также основных скелетных ветвей. В основании ствола образуются наросты, кора на которых со временем засыхает, и появляются трещины. С наступлением весны на этих трещинах образуются небольшие наросты, которые при высокой влажности воздуха (дождь, туман) покрываются слизью. Яркие оранжевые споры, образованные в этих спороносных мешках, разносятся ветром и заражают плодовые культуры еще до появления листвы.

На растениях из подсемейства Яблоневых гриб развивается на листве, образуя на вентральной поверхности листовой пластинки выросты, напоминающие рожки, в которых созревают споры.

Меры борьбы – при первых признаках поражения удалить все зараженные части можжевельника и сжечь. Также необходимо сжинать и зараженные листья промежуточных хозяев. После удаления побегов надо обработать места срезов медным купоросом (или другим фунгицидом). Также необходима фунгицидная обработка всего растения не менее двух раз за сезон (препараты ХОМ, Топсин, Абига-Пик, Топаз и другие).

Это заболевание тяжелое, при сильном поражении не излечимое, поэтому если можжевельник давно болеет, лучше его выбросить.

В некоторых источниках как мера профилактики дается рекомендация - не сажать вблизи можжевельника промежуточных хозяев (яблони, груши, айву). Однако споры ржавчинных грибов легко преодолевают расстояние в сотни метров, поэтому такая мера профилактики не слишком актуальна.

Фото: фузариоз можжевельника

Фузариоз (трахеомикозное увядание) вызывают одноименные грибы-паразиты из рода Фузариум (Fusarium - F.Oxysporum или F. Sambucinum), которые селятся на корнях можжевельника. Возможно, это самое опасное заболевание, потому что идентифицировать его на начальной стадии не возможно.

Микроскопические споры гриба проникают в корневую систему и блокируют доступ воды и минеральных веществ к надземной части растения. Со временем это выливается в засыхание хвои и побегов, а впоследствии и к гибели растения. Если выкопать заболевший можжевельник, то все корни его будут коричневые, а на некоторых можно наблюдать налет мышиного цвета – это спороношение.

Гриб может долгое время храниться в почве, растительных останках, поэтому главное условие – внимательность и соблюдение агротехники. При первых признаках болезни следует удалить поврежденные места и обеззаразить срезы, в тяжелых случаях выкорчевывают растения. Так как инфекция живет в почве, при обнаружении болезни почву проливают раствором Фундазола или Превикура. Можно использовать биологические препараты типа Фитоспорина–М, Гамаира и других. Для предупреждения инфицирования перед посадкой открытые корни можжевельника желательно выдержать в каком-либо фунгицидном препарате для замачивания и обработки корней и луковиц (например, Максим, Бактофит). Надо иметь в виду, что чаще всего фузариоз развивается в низинах, в затененных участках, на тяжелых субстратах с плохой аэрацией и плохим оттоком воды.

Эту болезнь можжевельника вызывает гриб Альтернария, давший ей название. Первой поражается хвоя – она покрывается темным бархатным налетом, постепенно теряет зеленый цвет и опадает. После этого засыхают ветви. Предупредить болезнь можно профилактическими опрыскиваниями фунгицидными препаратами и обработкой срезов садовым варом. При заражении больные части растения вырезают и сжигают, проводят обработку можжевельника противогрибковыми препаратами.

Фото: фитофтороз можжевельника

Чаще страдают от недуга молодые можжевельники. Инфекцию вызывают грибы Phomopsis juniperovora или Kabatina juniper. Прежде всего усыхают новые побеги и хвоя на них. Крупные ветви страдают крайне редко. Зато сенцы могут быть полностью уничтожены паразитом. Грибные тела небольшие, серые или черные. Визуально проявляются в виде небольших пятен. Фитофтороз также относят к группе болезней, вызывающих усыхание ветвей.

Эту болезнь можжевельника с одинаковыми симптомами вызывают разные возбудители – Диплодия, Цитоспора, Фома и другие. На засохшей коре образуются плодовые тела темно-коричневого, бурого или черного цветов. Постепенно хвоя желтеет или буреет и опадает.

Развитию заболевания препятствует правильное выращивание растений. Лечение, как и при ржавчине.

Схожие симптомы наблюдаются при некрозе, который лечится подобно всем грибковым болезням можжевельника.

Фото: некроз ветвей можжевельника и ржавчина

Гриб Nectria cucurbitula развивается на коре ветвей, образуя из спор 2-милимотрове оранжевые подушечки. Они постепенно усыхают и темнеют. Одновременно отмирает кора, частично ветви, иголки высыхают и опадают. Со временем погибают крупные ветви.

Шютте – видоспецифичная болезнь хвойных пород. Можжевельник поражают Herpotrichia nigra (тогда болезнь носит имя бурая снежная плесень, или бурое шютте) и Лофодрмиум можжевельниковый (Lophodermium juniperinum). Грибы развиваются под снегом, обладают высокой морозостойкостью и не гибнут при низких температурах. После таянья снега хвоинки буреют, на них отчетливо видна окутывающая их грибница. В начале она сероватая, а затем темнеет до черной. При этом хвоинки склеиваются. Через какое-то время на пораженных участках становятся заметны грибные плодовые тела со спорами.

Меры борьбы, как и при других грибных болезнях можжевельника. Профилактикой будет разреженная посадка деревьев и хорошее солнечное освещение, умеренная влажность грунта, хорошая водопроницаемость, ежесезонная 2-3-кратная обработка фунгицидами (Абига-Пик, Хом и др.)

Фото: шютте можжевельника

Проявляется побурением и засыханием коры с последующим образованием язв. По этой причине болезнь носит название язвенный рак (или биаторелловый рак). Постепенно на растении отмирает и опадает хвоя. Кроме можжевельника инфекция наблюдается у сосны. Носит затяжной характер, ослабляя растение в течение десятилетий. Лечится традиционным для всех грибковых заболеваний можжевельника способом.

Общие рекомендации по профилактике грибковых болезней можжевельника

Обычных профилактических мер достаточно, чтобы снизить риск заражения грибковыми инфекциями в 3 – 3,5 раза, эти методы универсальны для любых грибковых инфекций. Помимо сохранения здорового красивого можжевельника профилактика принесет пользу и окружающим его растениям, даже если они не хвойные и не поражаются одинаковыми патогенами.

Защитить можжевельник от болезней помогут:

• правильный выбор места посадки (избегать низин, впадин);

• соблюдение агротехники при посадке (состав грунта, внесение удобрений, фунгицидных препаратов);

• своевременное удаление сломанных, засохших, поврежденных побегов;

• наблюдение за состоянием растения (чтобы вовремя обнаружить первые признаки заболевания);

• не допускать загущения посадок;

• обработка пораженных мест – трещин на коре, мест среза – защитными веществами;

• выбор для посадки здоровых растений;

• если у саженца корневая система голая, без земляного кома, то перед посадкой подержать можжевельник в растворе фунгицида 15 – 30 минут (раствор должен покрывать все корни и пару сантиметров ствола);

• профилактическая осенняя и весенняя обработка купоросом или другим фунгицидным препаратом (это условие обязательно, если на участке были заболевшие растения);

• своевременное внесение удобрений, для здоровья растения;

• уменьшение или прекращение полива при снижении температуры.

• посадка устойчивых видов и сортов.

На видео: удаление ветвей можжевельника казацкого, пораженных ржавчиной, и рекомендации по лечению

Вирусные заболевания можжевельника

Вирусные заболевания встречаются значительно реже, чем грибковые, но опасность их в том, что они неизлечимы. Попытаться спасти заболевший можжевельник можно путем отрезания всех пораженных побегов, но и это не дает никакой гарантии, потому что вирус уже может находиться во всех тканях.

Специфических вирусов, которые поражают лишь можжевельник, нет, но существуют вирусы, поражающие сотни видов различных растений, в том числе и хвойные (например, вирус пятнистости).

Симптомами поражения вирусом может являться деформация ветвей, расщепление листьев, появление крапчатости у зеленых форм (обычно болезнь начинается с одного побега).

Даже если кажется, что болезнь побеждена, это вовсе не означает победу. Незаметный снаружи вирус может долгое время оставаться в тканях растения, постепенно поражая его изнутри, а также может заражать здоровые растения, находящиеся неподалеку.

Самое действенное средство при вирусных заболеваниях можжевельника – удалить все растение вместе с корнем и обязательно сжечь его (а не оставлять в компостной яме или для мульчирования). На место, где рос пораженный вирусом можжевельник, не следует сажать древесные растения год или два, а почву лучше поменять или обеззаразить.

Читайте также: