Что такое попугайная болезнь

Осторожно орнитоз или почему опасно кормить голубей

Следует отметить, что орнитоз – это особо опасная болезнь, общая для человека и животных. В основном среди животных орнитозом болеют птицы.

Возбудитель орнитоза широко распространен в природе. Эти патогенные микроорганизмы относятся к роду хламидий.

В естественных условиях хранителем и носителем возбудителей являются голуби, дикие водоплавающие птицы (чайки, утки, буревестники и т. д.), возбудитель обнаружен также у снегирей, зябликов, дроздов, овсянок, куропаток, синиц, чижей, щеглов и др.

В естественных условиях инфекция у птиц находится, как правило, в скрытом состоянии, но при попадании таких птиц в неволю или в другие неблагоприятные условия у них развивается заболевание.

При непосредственном контакте дикие птицы заражают домашних уток, индеек, кур, что может приводить к возникновению вторичных очагов орнитоза в птицеводческих хозяйствах. Среди наиболее значимых в отношении эпидемиологической опасности представителей пернатых выделяют домашних птиц (особенно уток и индеек), сизых голубей (в том числе городских, полудиких), комнатных декоративных птиц (особенно попугаев и канареек), а также водоплавающих и колониальных диких птиц.

Орнитоз - это острое инфекционное заболевание, которое проявляется поражениями центральной нервной системы и легких, лихорадкой, интоксикацией, увеличением размеров печени и селезенки.

Возбудитель инфекции – хламидия Chlamydia psittaci – проникает в организм человека из внешней среды, где она способна сохраняться до 2-3 недель, развивается внутриклеточно.

Источниками заражения орнитозом у людей являются дикие и домашние птицы: утки, индюшки, попугаи, канарейки, волнистые попугайчики и городские голуби.

В настоящее время возбудитель орнитоза выделен более чем от 150 видов птиц. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют домашние птицы (особенно утки и индюшки), комнатные птицы ( попугаи, волнистые попугайчики, канарейки и другие мелкие певчие птицы) и особенно городские голуби, зараженность которых колеблется в пределах 30-80%.

Птицы часто являются бессимптомными носителями возбудителя, когда внешние клинические признаки не проявляются, но возбудитель выделяется из организма во внешнюю среду.

Заражение может произойти при контакте с птицей-вирусоносителем. Инфекция передается воздушно-капельным путем, непосредственно при дыхании.

Возбудитель проникает в организм во время вдыхания пыли, которая содержит мельчайшие частички испражнений птиц, а, следовательно, и хламидий. Кроме того, орнитоз у людей может проявиться после попадания в организм выделений из клюва, случайного вдыхания частиц пуха больных особей.

Какие симптомы характерны для орнитоза?

При орнитозе поражаются дыхательные пути, возникает пневмония, у птицы начинается насморк, она чихает. Может произойти паралич ног, крыльев. Однако следует отметить, что чаще инфекция у птиц протекает в скрытой, бессимптомной форме.

У человека симптомы проявляются ярко, с выраженной клинической картиной. Болезнь протекает достаточно тяжело, встречаются семейные очаги, когда от больной птицы заражается вся семья. Также возможна передача вируса от человека человеку.

Симптомы орнитоза и клиническая картина

Инкубационный период орнитоза колеблется от 6 дней до 2-х недель.

У больных различают острое и хроническое течение заболевания, при этом острая форма подразделяется на типичную (пневмония) и атипичную (орнитозный менингит, орнитоз у людей без поражения легких, менингопневмония).

Острый орнитоз. Начинается с резкого повышения температуры (до 39 градусов), после чего у пациентов проявляются следующие симптомы:

общая слабость, разбитость;

сильные боли в мышцах спины и конечностей;

насморк, заложенность носа;

сухость и першение в горле.

Через 2-4 дня появляются первые признаки поражения легких: боль в груди, усиливающаяся при вдохе, сухой кашель, выделение слизисто-гнойной мокроты.

Если при диагнозе орнитоз симптомы были истолкованы неправильно и лечение запоздало, хламидии успеют проникнуть в кровь, вызовут интоксикацию и поражения различных органов и систем – от надпочечников до ЦНС.

Заболевание протекает тяжело и опасно осложнениями. И в то же время его не так-то просто быстро и точно диагностировать, так как клиническая картина характерна для многих заболеваний, поражающих органы дыхания.

После перенесенной инфекции вырабатывается иммунитет, но он кратковременный и нестойкий, поэтому возможны случаи повторных заболеваний.

Лечится ли орнитоз?

При лечении орнитоза требуется длительное (2-3 месяца) специфическое антимикробное лечение антибиотиками.

Если лечение орнитоза было недостаточным или же вовсе отсутствовало, инфекция перетекает в хроническую форму. У больных орнитозом отмечаются все признаки бронхита, длительная интоксикация, постоянно высокая температура, которая, однако, редко поднимается выше 38 градусов. Хронический орнитоз может продолжаться 4-5 лет и более.

Возможные осложнения при орнитозе

К самым опасным последствиям орнитоза можно отнести миокардит, тромбофлебиты, развитие острой сердечной недостаточности и гепатит. При развитии вторичных инфекциях у больных наблюдаются невриты и гнойные отиты. У беременных женщин орнитоз нередко вызывает самопроизвольные аборты. Внутриутробное инфицирование не происходит.

Смертелен ли орнитоз для людей?

К сожалению, да, человек может погибнуть от орнитоза, и случаи со смертельными исходами имеются.

Как можно заразиться орнитозом в городских условиях?

Контакт с больной птицей или с птицей, которая является носителем возбудителя. В природе птица является природным резервуаром возбудителя орнитоза. Дикая синантропная птица (не одомашненная, но живущая рядом с человеком) точно также может и болеть орнитозом, и являться бессимптомным носителем возбудителя.

Как распознать больную птицу, и что делать, если мы обнаружили такую птицу на улице?

Первые признаки больной птицы – она не старается избежать контакта с человеком, не стремится улететь при приближении человека. Оперенье взъерошено, из глаз вытекают специфические выделения серозного или гнойного характера.

Следует ли идти на контакт с такой птицей на улице, стараться оказать ей какую-то помощь?

Не рекомендуется!

Следует помнить, что орнитоз – это особо опасная болезнь, легко и быстро передается, требуется лишь небольшое количество возбудителя, чтобы вызвать патологический процесс. Природа сама регулирует, какое количество птицы должно существовать на земле. Присутствие в популяции животных таких возбудителей – это своего рода регулятор их численности. При особых обстоятельствах болезнь начинает себя проявлять, и количество животных естественным образом снижается.

На наших улицах нередко можно встретить явно нездоровых голубей, нахохленных, одиноко сидящих по краям тротуаров, не пытающихся избежать контакта с людьми.

Можно ли заразиться орнитозом от мяса птицы?

Такая вероятность ничтожно мала, так как мы едим термически обработанное мясо. При термической обработке, если уж так случилось, что орнитоз попал на птицефабрику, возбудители погибают. Для предприятий это заболевание – не проблема. Промышленная птица достаточно тщательно профилактируется, а если заражение все-таки произошло, то птица уничтожается, после чего проводится неоднократная дезинфекция, а потом вводится новое, свободное от возбудителя, поголовье. Но для того, чтобы, например, курица на птицефабрике заразилась, необходим контакт с синантропной птицей. А за тем, чтобы этого не произошло, на предприятиях следят очень тщательно. Практически любой контакт исключается, ведутся наблюдения за вентиляцией, воздушными системами и т.д.

Но в зоопарках значительно труднее не допускать контакта с синантропной птицей. Однако ветврачи, работающие в зоопарке, тщательно которые следят за клиническим состоянием птиц, содержащихся в коллекции и проводят все необходимые профилактические мероприятия. Случаев заболевания птиц орнитозом в зоопарке или заражения человека орнитозом при посещении зоосада в литературе не имеется.

Декоративная птица популярна среди жителей Санкт-Петербурга. Многие люди с радостью заводят или планируют завести попугайчика или канарейку.

Как обезопасить себя и своих близких от заболевания орнитозом?

Обратиться в ветеринарную клинику и обследовать птицу. У птички берутся смывы из зева, клоакальные смывы. Результаты анализов становятся известны достаточно быстро. В случае положительной пробы, ветврач выписывает антибактериальные препараты. После курса лечения необходимо провести контрольное исследование.

Однако в очередной раз следует отметить, что орнитоз относится к особо опасным заболеваниям. Человек легко заражается, тяжело переносит, всегда существует риск плачевного исхода. Так что, возможно, хозяину следовало бы усыпить птицу. Право выбора в этом вопросе остается за владельцем птицы.

ПРОФИЛАКТИКА

Профилактика орнитоза сводится к раннему выявлению инфекции среди домашних птиц, регулированию численности голубей и санитарно-ветеринарным мероприятиям на птицефабриках и прочих предприятиях, связанных с выращиванием, содержанием птиц и переработкой их мяса. Для проверки импортной продукции необходимы карантинные мероприятия.

Профилактика орнитоза является единственным средством для предотвращения случаев инфицирования, поскольку какой-либо вакцины против этой болезни пока не существует.

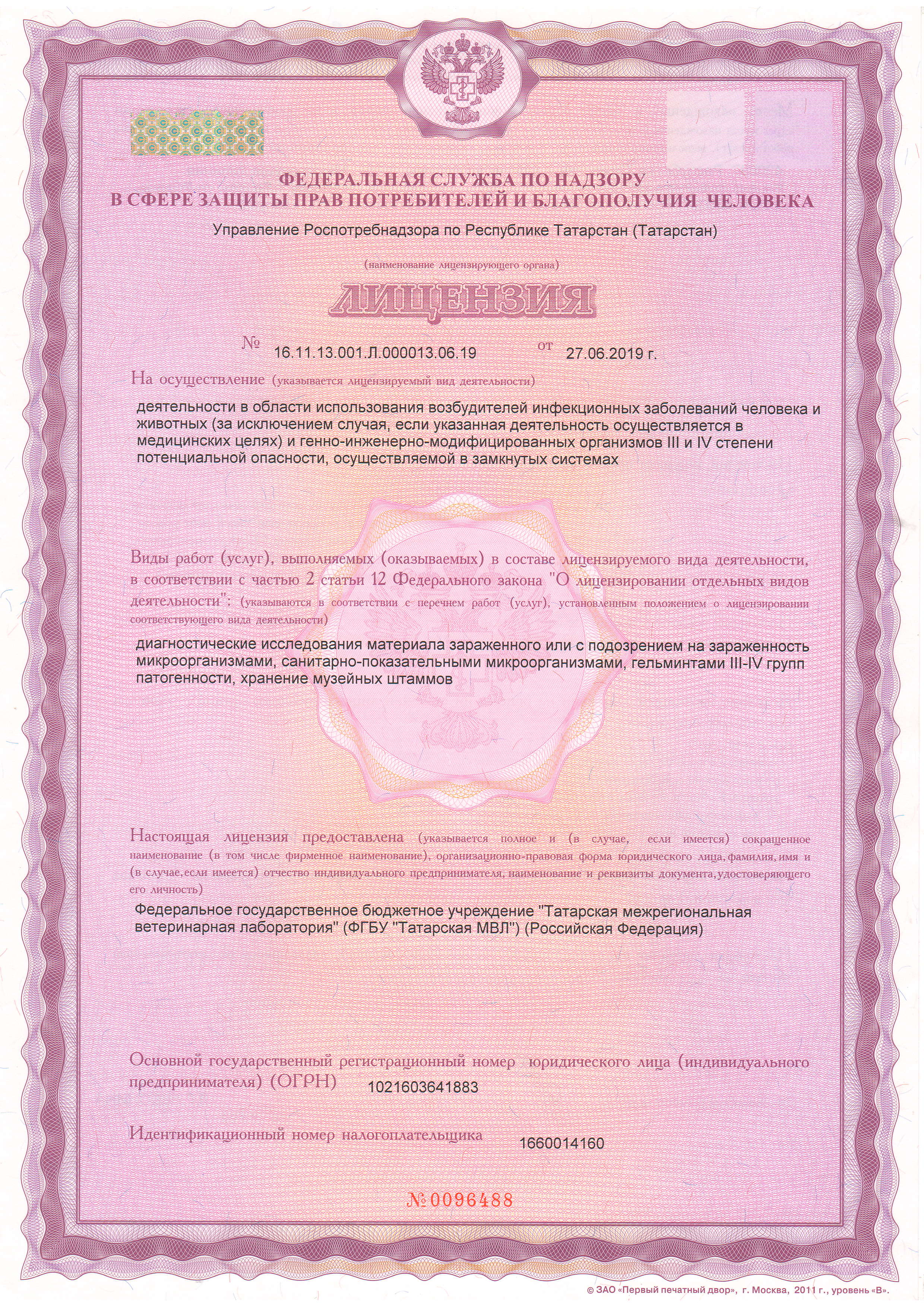

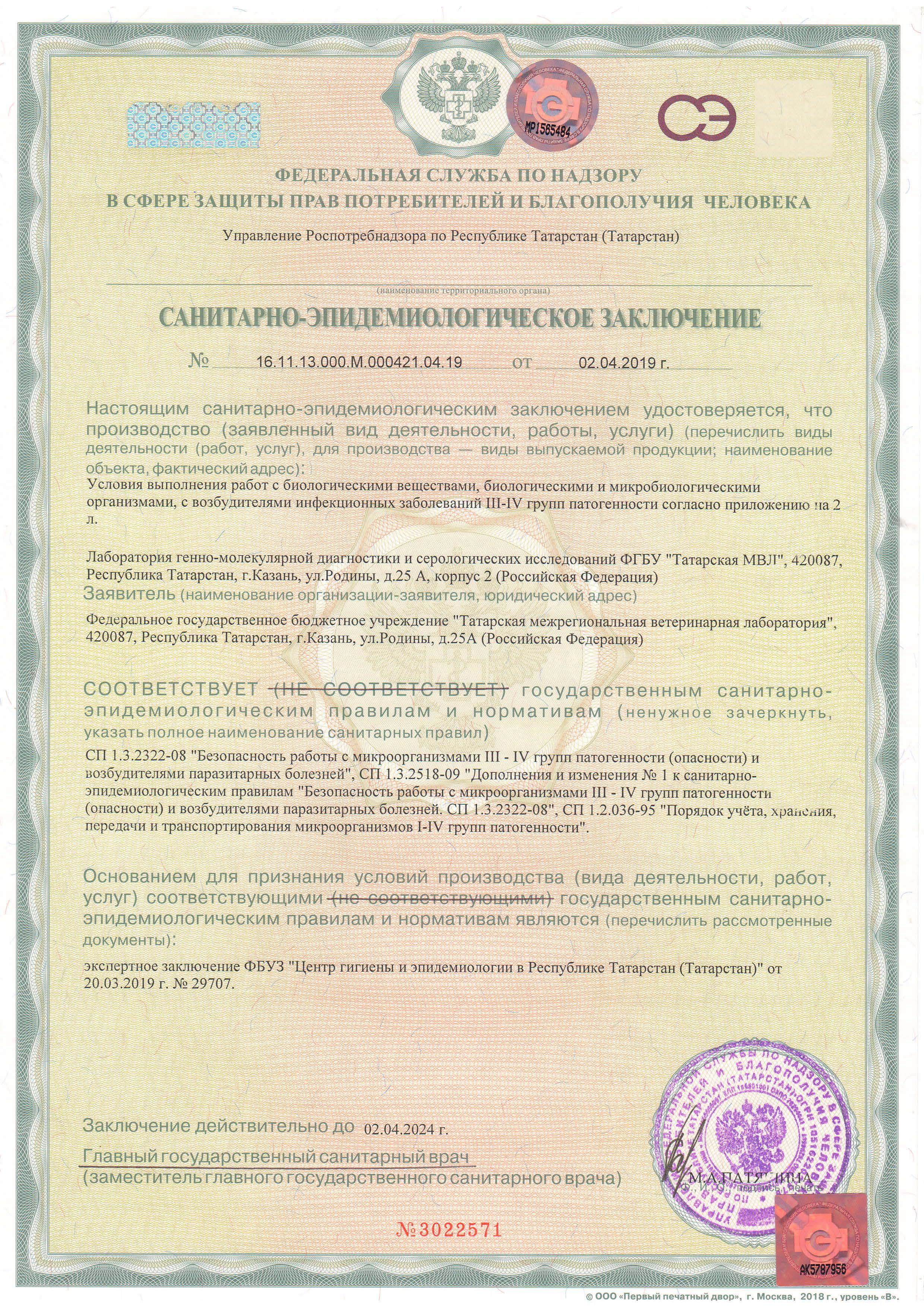

Федеральное государственное бюджетное учреждение

"Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория"

Партнеры

Контакты

ФГБУ "Татарская межрегиональная ветеринарная лаборатория"

Вы здесь

Орнитоз

Орнитоз (синонимы: пситтакоз (от лат. psittacus - попугай), попугайная болезнь) — острое инфекционное заболевание, характеризуетсялихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, увеличением печени и селезёнки.

Возбудителем заболевания является бактерия Chlamydia psittaci из числа хламидий , в организме человека развивается внутриклеточно, во внешней среде сохраняется до 2-3 недель.

Резервуаром возбудителя и источником заражения являются домашние и дикие птицы. Наибольшее эпидемиологическое значение имеют домашние птицы — особенно утки и индюшки; комнатные птицы — попугаи, волнистые попугайчики, канарейки; городские голуби.

Наиболее подвержены заболеванию лица, постоянно контактирующие с птицами: работники птицефабрик, мясокомбинатов и др. При бытовом инфицировании в основном наблюдаются единичные заболевания, но могут быть и семейные вспышки (чаще через 1-2 недели после приобретения инфицированных птиц). Заболевание чаще встречается в холодное время года.

Заражение в большинстве случаев происходит аэрогенным (воздушно-пылевым) путем — при вдыхании пыли, содержащей хламидии (высохшие частички испражнений птиц, а также выделения из клюва, загрязненные частицы пуха). Больные орнитозом опасности для окружающих не представляют.

Инфекция проникает в организм через слизистую оболочку дыхательных путей. Возбудитель внедряется в мелкие бронхи и бронхиолы, самые мелкие пылевые частицы могут достигать альвеол, вызывая воспалительный процесс. Затем хламидии проникают в клетку, где и начинается их размножение. Очень быстро хламидии проникают в кровь, вызывая симптомы общей интоксикации и поражение различных органов — печени, селезенки, нервной системы, надпочечников. Интоксикация обусловлена токсическим влиянием самого возбудителя и вырабатываемого им токсина.

Реже воротами инфекции служит слизистая оболочка пищеварительного тракта — тонкого кишечника. В этом случае возбудитель также попадает в кровь, вызывая интоксикацию и поражая ряд органов и систем, но пневмонии при этом не бывает.

Иммунитет после перенесенной острой инфекции кратковременный и нестойкий, могут быть случаи повторных заболеваний.

Симптомы и течение

Инкубационный период колеблется от 6 до 17 дней (чаще 8-12 дней). Различают острое и хроническое течение орнитоза. В свою очередь острый орнитоз может протекать в типичной (пневмония) форме и атипичных (менингопневмония, орнитозный менингит, орнитоз без поражения легких). К редким атипичным формам можно отнести орнитозный гепатит, орнитозный эндокардит.

Хроническая форма заболевания может протекать как хроническая орнитозная пневмония и как хронический орнитоз без поражения легких.

Типичная форма орнитоза начинается остро — среди полного здоровья и хорошего самочувствия быстро, с ознобом, повышается температура тела (выше 39 градусов). С первых часов болезни появляются общая слабость, разбитость, сильная головная боль, боль в мышцах спины и конечностей. Аппетит понижен почти у всех больных. В первые дни болезни практически не бывает насморка, заложенности носа, сухости и першения в горле, покраснения зева, а также признаков, указывающих на поражение легких и плевры. Печень и селезенка в первые дни еще не увеличены.

Примерно на 2-4 день болезни появляются признаки поражения легких — сухой кашель, иногда колющая боль в груди, усиливающаяся при дыхании, затем начинает выделяться небольшое количество слизисто-гнойной мокроты, иногда — с примесью крови. Интоксикация и лихорадка удерживаются на том же уровне или несколько возрастают.

В конце первой недели у большинства больных увеличивается печень и селезенка, при этом желтуха не возникает. Интоксикация наблюдается до 7-10-го дня болезни, затем начинает постепенно уменьшаться. Для данного заболевания характерно, что даже после нормализации температуры тела, самочувствие больного еще долго остается плохим. Отмечается слабость, вегетативно-сосудистые расстройства, быстрое утомление даже при небольших физических нагрузках.

При тяжелых и среднетяжелых формах орнитоза полное восстановление сил наступает лишь через 2-3 месяцев. У некоторых больных заболевание может принять хроническое течение. Атипичное течение острого орнитоза может проявляться менингеальным синдромом на фоне орнитозной пневмонии — менингопневмония, которая сочетает все признаки пневмонической формы орнитоза с картиной серозного менингита. Заболевание протекает длительно, лихорадка сохраняется до 3-4 недель, стойких изменений в ЦНС не наблюдается.

Орнитозный менингит — одна из атипичных форм острого орнитоза, встречается редко. Начинается остро с повышения температуры тела и появления симптомов интоксикации. В течение ближайших 2-4 суток присоединяются менингеальные симптомы (сильная головная боль, ригидность мышц затылка, положительные симптомы Кернига, Брудзинского и др.). Изменений в легких нет. Орнитоз без поражения легких начинается остро с повышения температуры тела (обычно выше 39 °C) и появления признаков общей интоксикации. Больные жалуются на головную боль, понижение аппетита, задержку стула, иногда ломящие боли во всем теле. К концу первой недели определяется увеличение печени и селезенки.

Кроме того, острый орнитоз может протекать без каких-либо клинических проявлений — иннапарантная форма. Такая форма болезни чаще наблюдается у лиц молодого возраста при хорошей реактивности организма.

Хронические формы развиваются после перенесенного острого орнитоза, чаще при неправильном лечении.

Хроническая орнитозная пневмония, сопровождается симптомами бронхита. Температура тела не превышает 38 градусов, при этом сохраняется интоксикация (слабость, быстрая утомляемость). Заболевание может продолжаться 3-5 лет и более.

Хронический орнитоз может протекать и без поражения легких. Проявляется в виде длительного повышения температуры тела не выше 38 градусов, симптомов хронической интоксикации, вегето-сосудистых расстройств, увеличения печени и селезенки. Может длиться в течение многих лет.

Наиболее опасными осложнениями являются миокардит (воспаление сердечной мышцы) с развитием острой сердечной недостаточности, тромбофлебиты (образование тромбов в венах) с последующей тромбоэмболией легочной артерии, гепатит. При присоединении вторичной инфекции возникает гнойный отит (воспаление уха), невриты.

При возникновении заболевания у беременной женщины, внутриутробного инфицирования не происходит, уродства развития не возникают. Тяжелое течение болезни на ранних сроках беременности может привести к самопроизвольному аборту.

Распознавание болезни основано на эпидемиологических — контакты с домашними и дикими птицами (охотники), комнатными птицами (особенно волнистыми попугайчиками и попугаями), городскими голубями и клинических данных.

Для диагностики важно, что у больных с легочными формами орнитоза нет признаков поражения верхних дыхательных путей (ринита, фарингита, ларингита и трахеита). Характерно увеличение печени у большинства больных.

Методы лабораторной диагностики: иммуноферментный метод ИФА — выявление хламидий по наличию в крови специфических антител, самый чувствительный метод — идентификация хламидий по специфическому ферменту молекулы ДНК в мазке (ПЦР, полимеразная цепная реакция).

Особое значение имеет проверка домашних питомцев (попугаи, амадины и др.) на предмет носительства возбудителя орнитоза, при малейшем подозрении необходимо провести обследование их экскрементов на наличие возбудителя орнитоза методом ПЦР.

Назначают антибиотики группы тетрациклина: Вибрамицин, Доксициклин, Тетрациклин по 0,3-0,5 г 4 раза в сутки до 4-7-го дня нормальной температуры, при необходимости лечение продолжают до 9-10-го дня нормальной температуры. При непереносимостми препаратов группы тетрациклина можно назначать Левомицетин и Эритромицин, но эффективность их несколько меньше. Пенициллин, стрептомицин и сульфаниламиды (Бисептол) при орнитозе не эффективны.

Борьба с орнитозом среди домашних птиц, регулирование численности голубей, ограничение контакта с ними. На птицефермах и предприятиях, занимающихся переработкой пера и пуха, необходимо проводить санитарно-ветеринарные мероприятия. При ввозе в страну птиц следует применять карантинные меры. Эффективной вакцины для профилактики орнитоза не существует.

ОРНИТОЗ ДЕКОРАТИВНЫХ ПТИЦ

Шилова Е.Н. Садчикова С.В.

ГНУ Уральский научно-исследовательский ветеринарный институт

В последнее время обилие дикой и синантропной орнитофауны, постоянные миграции перелетных птиц, широко развитое птицеводство, в том числе утиное и индюшиное, популярность охоты на диких птиц и содержание экзотических и декоративных птиц, контрабанда экзотической птицы приводят к эпизоо-тологическим и эпидемиологическим предпосылкам возникновения вспышек орнитоза в России [1,2].

Данное заболевание регистрируется у многих видов птиц и является опасным для человека.

Возбудителем орнитоза, согласно современной классификации, является Chlamydophila psittaci (OIE, 2008). Исторически данное заболевание называли пситтакоз, или попугайная болезнь, т.к. источниками возбудителя для человека наиболее часто являются разные виды попугаев.

У попугаев отмечается наиболее характерное клиническое проявление орнитоза. Острое течение наблюдается, главным образом, у молодняка. Заболевание начинается снижением аппетита, сонливостью, повышением температуры, затем появляются понос, слабость ног, параличи. Заболевание продолжается 1-2 недели. Большинство больных птенцов гибнет (2-5% попугаев). У амазонских попугаев также наблюдают поражение центральной нервной системы. У австралийских попугаев часто бывает односторонний или двусторонний конъюнктивит и кератоконъюнктивит. У волнистых попугаев часто наблюдают симптомы синусита [1].

У человека заболевание может проявляться атипичной пневмонией, энтеритом, перитонитом, энцефалитом.

В настоящее время, множество людей приобретают в качестве домашних питомцев мелких, средних и крупных попугаев, а также других экзотических птиц, которые часто ввозятся в РФ контрабандой, без ветеринарных сопроводительных документов и реализуются через, так называемые, "птичьи рынки". Между тем, вакцин для профилактики орнитоза не разработано.

Исследования, проведенные в Ветеринарно-диагностическом центре УрНИВИ РАСХН (г. Екатеринбург) показывают, что выявление латентных носителей возбудителя среди таких птиц нередки: так, в 20082009 гг. из 419-ти исследованных в ПЦР проб материала от попугаев выявлена 41 положительная (что составляет 9,8% от исследованных).

Согласно наставлению N° 13-7-2/1573 Министерства сельского хозяйства по лабораторной диагностике орнитоза (хламидиоза) птиц, утвержденного Департаментом ветеринарии 26.04.99 г., лабораторные исследования на хламидиоз птиц включают:

- выявление специфических антител в сыворотке крови больных птиц в РСК (РНСК) или ИФА;

- обнаружение хламидий или антигенов хламидий в патологическом материале методом световой или люминесцентной микроскопии;

- выделение хламидий на куриных эмбрионах или лабораторных животных с последующей их идентификацией;

- выявление ДНК хламидий в патологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).

В современных условиях менее трудоемким, достаточно быстрым и точным методом исследования на инфекционные заболевания является ПЦР-диагностика.

Для получения точных результатов важно правильно отобрать пробы и своевременно доставить их в лабораторию.

При диагностике орнитоза методом ПЦР у птиц отбирают:

- для прижизненного исследования - соскобы с конъюнктивы и клоаки, помет птиц (стерильными инструментами в стерильную посуду).

- при постмортальной диагностике - биоптаты (кусочки паренхиматозных органов).

Жидкости для исследования отбирают в объеме 20 куб.см, из тканей и органов вырезают кусочки размером 3х3х3 см (толщина кусочков может быть меньше).

Материалы доставляют в лабораторию в день взятия или на следующий день, хранят при температуре +2-5°С. Допускается хранение материала в течение 30 дней при - 20°С.

При групповом содержании птицы возможно брать общие пробы кала. Мы полагаем целесообразным включать в одну пробу не более 5 особей. Это гарантирует исследование материала от каждого животного и облегчает проведение противоэпизоотических мероприятий в случае лабораторного подтверждения диагноза.

При получении положительных результатов в ПЦР групповой пробы, необходимо провести исследование индивидуальных проб, отобранных специалистами государственной ветеринарной службы.

Для профилактики возникновения орнитоза декоративную птицу необходимо исследовать на орнитоз один раз в год методом ПЦР (ВЛДЦ ГНУ УрНИВИ, г. Екатеринбург), включая птиц в зоомагазинах, на выставках, а также птиц, принадлежащую частным владельцам.

Также целесообразно проводить исследования птицы на орни-тоз при приобретении новых птиц в период карантинирования и перед продажей.

Действующие ветеринарно-санитарные правила по профилактике и ликвидации орнитоза (СП 3.1. 092-96; ВП 1211-96) предусматривают противоэпизоотические мероприятия в отношении больной и подозрительной в заболевании промышленной птице [3]. В настоящее время большинство владельцев дорогих попугаев не соглашаются при отсутствии клинических признаков заболевания избавляться от своих птиц, положительно реагирующих на орнитоз, несмотря на их опасность для человека как хламидиозоносителей.

Поэтому, при выявлении положительных результатов на орнитоз в ПЦР у клинически здоровых птиц, можно рекомендовать их изоляцию и проведение химиотерапевтической обработки под наблюдением ветеринарных врачей.

Можно применять декоративным птицам один из следующих антибиотиков:

- Доксициллин, орально, 25-50 мг/кг живого веса/ сут. на 1-2 приема, курсом 14-21 день.

- Тетрациклин, орально, 40 мг/кг живого веса/сут. 14-21 день.

- Энрофлоксацин (Байтрил, Энроксил, Энрофлон) 1 раз/день, орально или внутримышечно 2,5-5 мг/кг живого веса/сут. (0,10,2 мл 2,5% раствора на кг.), курс 14-21 день.

- Эритромицин 40-50 мг/кг живого веса/сут., разделить на 2 приема, курс 14-21 дн.

Не используются антибиотики пенициллинового ряда, т.к. они не уничтожают, а лишь задерживают развитие хламидий.

Оральное применение препарата предполагает скармливание корма с антибиотиком, при этом необходимо учитывать поедаемость корма.

При введении препаратов с питьевой водой необходимо, чтобы птица получала для питья только эту воду.

Крупные попугаи и другие декоративные птицы могут отказываться потреблять корм или воду с антибиотиками, поэтому при обработке ручных птиц целесообразно лечение проводить индивидуально.

Антибиотики можно выпаивать в виде оральных растворов пипеткой или шприцом без иглы. Можно обработку антибиотиками проводить в начале курса лечения инъекционно в течение недели (байтрил, энроксил), затем этот же препарат продолжить применять орально.

При скармливании препарата групповым методом, в случае, когда в одной клетке содержится несколько птиц, необходимо контролировать потребление корма всей птицей.

После проведения курса лечения (т.е. через 2-3 недели), необходимо отобрать пробы для повторного исследования в ПЦР. При получении повторного положительного результата птица подлежит уничтожению.

При появлении клинических признаков болезни на любом этапе проведения лечения птицу также необходимо уничтожить.

На протяжении всего курса лечения необходимо проводить ежедневную санитарную обработку клетки с растворами следующих дезинфектантов: виркон, вироцид, сабисепт, септуксин, экоцид, Ника-Экстра-М.

Таким образом, карантинные и ограничительные мероприятия, ранняя диагностика, надзор со стороны государственной ветеринарной службы, использование антибиотиков с профилактической и лечебной целью, соблюдение ветеринарно-санитарных правил позволят взять под контроль эпизоотический процесс при орнитозе декоративных птиц и предупредить заболевание людей.

Список литературы

- Инфекционная патология животных./ Под ред. А.Я. Самуйлен-ко, Б.В.Соловьева, Е.А. Непоклонова, Е.С.Воронина. - Т.2. - М.: ИКЦ "Академкнига", 2006. - С. 321-330.

- Обухов И.Л. Лабораторная диагностика инфекционных болезней методом ДНК-амплификации при помощи полимеразной цепной реакции (ПЦР)/ И.Л.Обухов, К.Н. Груздев // Сб. науч. тр. ВГНКИ - 1995- Т. 57 - С.36-45.

- Обухов И.Л. Орнитоз./ И.Л.Обухов, Ю.Д. Караваев, К.Н. Груздев и др. // Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Сб. сан. и вет. правил. М.: 1996 г.-с. 152155.

- Manual of diagnostic tests and vaccines for terrestrial animals (mammal, birds and bees). Sixth Edition.- Volume 1.- OIE:2008, Р.431-442

Реферат: Орнитоз регистрируется у многих видов птиц и является опасным для человека.

Исследования, проведенные в Ветеринарно-диагностическом центре УрНИВИ РАСХН (г. Екатеринбург) показывают, что выявление латентных носителей возбудителя среди декоративных птиц нередки. В современных условиях менее трудоемким, достаточно быстрым и точным методом исследования на инфекционные заболевания является ПЦР-диагностика. Действующие ветеринарно-санитарные правила по профилактике и ликвидации орнитоза (СП 3.1. 092-96; ВП 1211-96) предусматривают противоэпизоотические мероприятия в отношении больной и подозрительной в заболевании птице.

Ключевые слова: орнитоз, хламидии, ПЦР, противоэпизооти-ческие мероприятия, антибиотики.

ORNITOSIS OF THE DECORATIVE BIRDS

Shilova E.N., Sadchikova S.V.

Urals scientific-research veterinary institute

Ornitosis is registrated at many kinds of birds and is dangerous for men.

Investigations which were carried out in the Veterinary-diagnostic centre of the Urals state scientific-research institute of the veterinary medicine (Yekaterinburg) show that discovering of the latent carriers of the causal agents among decorative birds are not rare. In the modern conditions which are less capacious quick enough and exact method of the investigation on the infectious diseases is the PCR-diagnostics. The active sanitary-veterinary rules in the prophylaxis and liquidation of ornitosis provide unti-epizootic measures concerning the ill and suspicious in the incidence birds.

Key-words: ornitosis, chlamidia, unti-epizootic, measurements, antibiotic.

Сведения об авторах Ответственная за переписку с редакцией: Шилова Евгения Николаевна, зав. отделом инфекционной патологии ГНУ УрНИВИ, кандидат ветеринарных наук, доцент 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 112а, Тел. (343)257-20-44, факс (343)257-82-63

Садчикова Софья Владимировна, м.н.с. Ветеринарного лабо-раторно-диагностического центра ГНУ УрНИВИ, аспирант 620142, г.Екатеринбург, ул.Белинского, 112а,

Читайте также: