Вакцины из убитых бактерий и вирусов

Сайт московской городской поликлиники №69

Единый телефон Call-центра: 8‑495‑304‑30‑68

Вызов врача неотложной помощи взрослому населению: 103

Вакцинопрофилактика

Медицинская сестра вакцинопрофилактики Сорокина Светлана Юрьевна

Возможности защиты от различных инфекционных заболеваний изучаются с давних времен. В древнем Китае, например, люди, с большим риском для жизни, втягивали в нос высушенные и измельченные корочки оспенных больных. Начало научному подходу к активной иммунизации было положено в XVIII веке Эдвардом Дженнером, именно он стал вакцинировать людей коровьей оспой, чтобы защитить их от натуральной оспы. В 1777 г. он основал в Лондоне первый в мире оспо-прививальный пункт. 100 лет спустя Луи Пастером была произведена первая успешная вакцинация человека против бешенства. Позднее последователи Пастера разработали методы специфической иммунизации для профилактики инфекционных болезней. Все это оказалось возможным благодаря предложенной Пастером методики аттенуации возбудителей — снижения их вирулентности (способности вызывать болезненные изменения) на специальных средах. В 1887 г. в Париже открывают институт вакцин и сывороток, который носит имя выдающегося ученого Луи Пастера. В 1888 г. правительство России оказывает институту материальную и интеллектуальную поддержку в лице таких выдающихся ученых, как И. И. Мечников, Н. Ф. Гамалея, Д. К. Заболотный, Г. Н. Габричевский, Л. А. Тарасевич, А. М. Безредка, М. Вайнберг, Е. Вольман. В 1880—1888 гг. в России были созданы первые в мире антирабические станции, где проводилась профилактика бешенства. В 1880-х г. ученый Л. С. Ценковский создал первую отечественную вакцину против сибирской язвы, которая использовалась вплоть до 1942 г. В 1920 г. под руководством Н. Ф. Гамалеи в России была усовершенствована антирабическая вакцина. В 1930-х г. в нашей стране работает целая сеть институтов противоэпидемического профиля под руководством Н. Ф. Гамалеи, Л.А.Тарасевича, Д. К. Заболотного, Г. Н. Габричевского. Эра развития вакцинопрофилактики продолжается выдающимися открытиями вакцины против полиомиелита (М. П. Чумаков и А. А. Смородинцев), туляремии (Н. А. Гайский, Б. Я. Эльберт), коклюша, дифтерии, столбняка (М. С. Захарова), сибирской язвы (Н. Н. Гинзбург), сыпного тифа (М. М. Маевский, М. К. Кронтовская), бруцеллеза (П. А. Вершилова). В институте эпидемиологии и микробиологии им. Л. Пастера в Санкт-Петербурге создается собственная научная школа — исследователи под руководством академика А. А. Смородинцева получают живые вирусные вакцины. Начинается массовая вакцинопрофилактика инфекций в СССР. К концу XX века появилась возможность предотвращать развитие более 40 инфекционных заболеваний. В настоящее время в мире производится более 100 различных вакцин. С каждым годом их ассортимент расширяется, интенсивно разрабатываются комбинированные препараты, позволяющие за одну инъекцию вводить 5—6 и более вакцин. Ведутся разработки в области изменения способов введения вакцин.

ВАКЦИНАЦИЯ – ЗАЛОГ ЗДОРОВОГО БУДУЩЕГО!

ПОМНИТЕ, ПРИВИВКИ СПАСАЮТ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ И ЖИЗНЬ!’

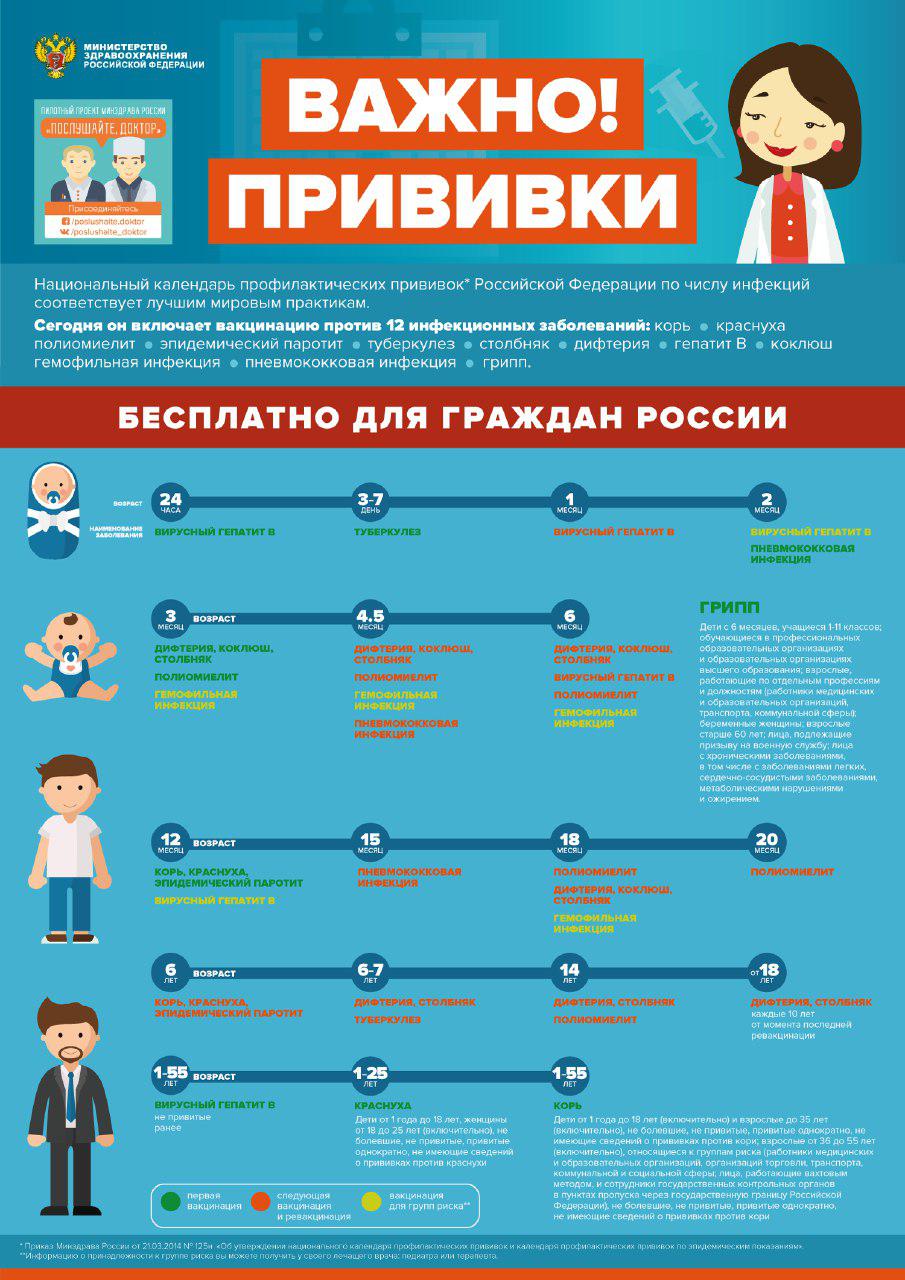

Сегодня у каждого человека имеется уникальная возможность защитить себя от тяжелых заболеваний простой и доступной манипуляцией – вакцинацией. Не упустите шанс быть здоровым! Для защиты населения от опасных инфекционных заболеваний введен Национальный календарь профилактических прививок. В этом Календаре указаны инфекционные заболевания, сроки и возраст в котором проводится вакцинация. Для полноценной эффективной защиты организма необходимо пройти полный курс вакцинации согласно этому календарю. Родителям, имеющим младенцев о предстоящих прививках сообщит врач-педиатр. Взрослым, не привитым ранее – необходимо обратиться к терапевту и пройти полный курс прививок. Иногда при выявлении каких-либо индивидуальных особенностей организма специалист составляет индивидуальный план обследования, подготовки к вакцинации и непосредственной вакцинации пациента.

Национальный календарь профилактических прививок, действующий в нашей стране, предусматривает проведение вакцинации против опасных инфекционных заболеваний не только в детском возрасте.

| Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации | Наименование профилактической прививки |

| Новорожденные в первые 24 часа жизни | Первая вакцинация против вирусного гепатита B |

| Новорожденные на 3 — 7 день жизни | Вакцинация против туберкулеза |

| Дети 1 месяц | Вторая вакцинация против вирусного гепатита B |

| Дети 2 месяца | Третья вакцинация против вирусного гепатита B (группы риска) |

| Первая вакцинация против пневмококковой инфекции | |

| Дети 3 месяца | Первая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка |

| Первая вакцинация против полиомиелита | |

| Первая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) | |

| Дети 4,5 месяцев | Вторая вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка |

| Вторая вакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) | |

| Вторая вакцинация против полиомиелита | |

| Вторая вакцинация против пневмококковой инфекции | |

| Дети 6 месяцев | Третья вакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка |

| Третья вакцинация против вирусного гепатита B | |

| Третья вакцинация против полиомиелита | |

| Третья вакцинация против гемофильной инфекции (группа риска) | |

| Дети 12 месяцев | Вакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита |

| Четвертая вакцинация против вирусного гепатита B (группы риска) | |

| Дети 15 месяцев | Ревакцинация против пневмококковой инфекции |

| Дети 18 месяцев | Первая ревакцинация против полиомиелита |

| Первая ревакцинация против дифтерии, коклюша, столбняка | |

| Ревакцинация против гемофильной инфекции (группы риска) | |

| Дети 20 месяцев | Вторая ревакцинация против полиомиелита |

| Дети 6 лет | Ревакцинация против кори, краснухи, эпидемического паротита |

| Дети 6 — 7 лет | Вторая ревакцинация против дифтерии, столбняка |

| Ревакцинация против туберкулеза | |

| Дети 14 лет | Третья ревакцинация против дифтерии, столбняка |

| Третья ревакцинация против полиомиелита | |

| Взрослые от 18 лет | Ревакцинация против дифтерии, столбняка — каждые 10 лет от момента последней ревакцинации |

| Дети от 1 года до 18 лет, взрослые от 18 до 55 лет, не привитые ранее | Вакцинация против вирусного гепатита B |

| Дети от 1 года до 18 лет, женщины от 18 до 25 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно против краснухи, не имеющие сведений о прививках против краснухи | Вакцинация против краснухи |

| Дети от 1 года до 18 лет включительно и взрослые в возрасте до 35 лет (включительно), не болевшие, не привитые, привитые однократно, не имеющие сведений о прививках против кори | Вакцинация против кори |

| Дети с 6 месяцев, учащиеся 1 — 11 классов; обучающиеся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования;

взрослые, работающие по отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы); беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением | Вакцинация против гриппа |

Эффективность вакцин входящих в Национальный календарь профилактических прививок подтверждается следующими показателями: Невосприимчивыми становятся К полиомиелиту — 95% привитых; К дифтерии — 95% привитых; К столбняку — 95% привитых; К кори — 98% привитых; К эпидемическому паротиту — 90%привитых; К краснухе — 100% привитых; К гепатиту В — 84-98% привитых (в зависимости от возраста); К коклюшу — 80-90% привитых; К туберкулезу — 70-85% привитых детей, практически полностью защищая их от генерализованных форм инфекции (диссеминированный туберкулез, туберкулезный менингит).

Можно говорить гарантированно о безопасности вакцин.

Все серии вакцин проверяются непосредственно на производстве и в отделе контроля качества предприятия. Кроме того, они проходят контроль по производственным протоколам и выборочный лабораторный контроль в Национальном органе контроля — ГИСК им. Л.А. Тарасевича. Такая тройная экспертиза обеспечивает надлежащее качество выпускаемых серий вакцин.

Все вакцины обладают определенной степенью реактогенности, которая лимитирована нормативной документацией на препараты.

В соответствии с Законом Российской Федерации “О лекарственных средствах”, утвержденным 22 июня 1998 г, производство лекарственных средств, к которым относятся и иммунобиологические препараты, осуществляется предприятиями-производителями лекарственных средств, имеющими лицензию на их производство”.

В России на 16 предприятиях производится 50 видов вакцин против 28 инфекционных заболеваний. Практически все вакцины соответствуют по основным показателям безопасности и эффективности требованиям.

Вакцинацию можно проводить следующими способами:

- орально — дозу вакцины закапывают в рот. После прививки в течение часа не разрешается прием пищи и жидкости.

- интраназально — препараты впрыскивают в носовые ходы, что способствует выработке не только общего, но и местного иммунитета.

- накожно (скарификационная вакцинация) оптимальна при иммунизации живыми вакцинами против особо опасных инфекций (чумы, туляремии и др.).

Вакцины наносят на наружную поверхность плеча, а затем сухим оспопрививочным пером делают насечки через каплю.

- внутрикожно — введение вакцины осуществляется в области наружной поверхности плеча (живая вакцина против туберкулеза (БЦЖ)).

- подкожно — вакцинация используется для введения некоторых живых вакцин (коревой, паротитной и др.). Инъекцию делают в подлопаточную область или область наружной поверхности плеча.

- внутримышечно — вакцинация в основном используется для введения инактивированных вакцин, так как местная реакция при данном способе иммунизации менее выражена. Детям в возрасте до 3 лет вакцины рекомендуется вводить в переднебоковую часть бедра, детям старше 3 лет, подросткам и взрослым — в область дельтовидной мышцы плеча.

Согласно Приказу Минздрава РФ № 229 от 27.06.2001 возможности одномоментной вакцинации с использованием любых сочетаний нескольких вакцин значительно расширились. Возникает обоснованный вопрос, какова реакция организма на такой способ вакцинации? Наш организм постоянно сталкивается с огромным числом инфекционных возбудителей и на каждый из них вырабатывает антитела определенного вида, поэтому при одновременном введении нескольких вакцин, число антител начинает расти в геометрической пропорции, без угнетения иммунитета. Таким образом, количество вакцин, которое можно ввести ребенку одновременно без всякого ущерба для его иммунитета, не ограничено, к тому же при сочетанной иммунизации сокращается частота реакций и побочных эффектов. На сегодняшний день перед ВОЗ стоит задача создания комбинированной вакцины, которая могла бы защитить от 25—30 инфекций, вводилась бы однократно внутрь, в самом раннем возрасте, и не вызывала бы побочных явлений.

Инактивированные (убитые, корпускулярные или молекулярные) вакцины – препараты, в качестве действующего начала включающие убитые химическим или физическим способом культуры патогенных вирусов или бактерий, или же извлечённые из патогенных микробов комплексы антигенов.

Для выделения из бактерий и вирусов антигенных комплексов (гликопротеинов, ЛПС, белков) применяют трихлоруксусную кислоту, фенол, ферменты, изоэлектрическое осаждение.

Их получают путем выращивания патогенных бактерий и вирусов на искусственных питательных средах, инактивируют, выделяют антигенные комплексы, очищают, конструируют в виде жидкого или лиофильного препарата.

Преимуществом данного типа вакцин является относительная простота получения (не требуется длительного изучения и выделения штаммов). К недостаткам же относятся низкая иммуногенность, потребность в трехкратном применении и высокая реактогенность формализированных вакцин. Так же, по сравнению с живыми вакцинами, иммунитет, вызываемый ими, непродолжителен.

В настоящее время применяются следующие убитые вакцины: брюшнотифозная, обогащенная Vi антигеном; холерная вакцина, коклюшная вакцина.

Ассоциированные вакцины – препараты, включающие несколько разнородных антигенов и позволяющие проводить иммунизацию против нескольких инфекций одновременно. Если в препарат входят однородные антигены, то такую ассоциированную вакцину называют поливакциной. Если же ассоциированный препарат состоит из разнородных антигенов, то его целесообразно называть комбинированной вакциной.

Возможна так же комбинированная иммунизация, когда одновременно вводят несколько вакцин в различные участки тела, например, против оспы (накожно) и чумы (подкожно).

Примером поливакцины можно считать живую полиомиелитную поливакцину, содержащую аттенуированные штаммы вируса полиомиелита I, II, III типов. Примером комбинированной вакцины является АКДС, куда входят инактивированная корпускулярная коклюшная вакцина, дифтерийный и столбнячный анатоксин. КПК (корь, краснуха, свинка).

Комбинированные вакцины применяются в сложной противоэпидемической обстановке. В основе их действия лежит способность иммунной системы отвечать на несколько антигенов одновременно.

60. Молекулярные вакцины: анатоксины. Получение. Использование анатоксинов для профилактики инфекционных заболеваний. Примеры вакцин.

Действующим началом этого типа препаратов являются протективные антигены бактерий, полученные путем воздействия ультразвука на бактериальные клетки.

Главным преимуществом данного типа вакцин является их низкая реактогенность.

Молекулярные вакцины – в них антиген находится в молекулярной форме или даже в виде фрагментов его молекул, определяющих специфичность т. е. в виде эпитопов, детерминант.

В процессе культивирования природных патогенных микробов можно получить протективный антиген, синтезируемый этими бактериями токсин затем превращается в анатоксин, сохраняющий специфическую антигенность и иммуногенность. Анатоксины являются одним из видов молекулярных вакцин.

Анатоксины – препараты, полученные из бактериальных экзотоксинов, полностью лишенные своих токсических свойств, но сохранившие антигенные и иммуногенные свойства.

Получение: токсигенные бактерии выращивают на жидких средах, фильтруют с помощью бактериальных фильтров для удаления микробных тел, к фильтрату добавляют 0,4% формалина и выдерживают в термостате при 30-40t на 4 недели до полного исчезновения токсических свойств, проверяют на стерильность, токсигенность и иммуногенность. Эти препараты называются нативными анатоксинами, в настоящее время почти не используются, т. к. содержат большое количество балластных веществ, неблагоприятно влияющих на организм. Анатоксины подвергают физической и химической очистке, адсорбируют на адъювантах. Такие препараты называются адсорбированными высокоочищенными концентрированными анатоксинами.

Анатоксины применяются для профилактики и реже, для лечения токсинемических инфекций (дифтерия, газовая гангрена, ботулизм, столбняк). Так же анатоксины применяются для получения антитоксических сывороток путем гипериммунизации животных.

Примеры препаратов: стафилококковый анатоксин, ботулинистический анатоксин, анатоксины из экзотоксинов возбудителей газовых инфекций.

Вакцины из живых и убитых бактерий и вирусов.

Вакцины – иммунобиологические препараты, предназначенные для создания активного специфического иммунитета. Применяют для профилактики, но иногда используют для лечения.

Вакцины из живых бактерий и вирусов бывают:

1. Аттенуированные – конструируются на основе ослабленных штаммов микроорганизмов, потерявших вирулентность, но сохранивших антигенные свойства. Такие штаммы получают методами селекции или генетической инженерии.

2. Дивергентные – используют штаммы близкородственных в антигеном отношении, неболезнетворных для человека микроорганизмов.

3. Векторные рекомбинантные – получают методом генетической инженерии. Векторные вакцинные штаммы конструируют, встраивая в геном (ДНК) вакцинного штамма ген чужеродного антигена.

Получают живые вакцины путем выращивания штаммов на питательных средах, оптимальных для данного микроорганизма. Бактериальные штаммы культивируют или в ферментерах на жидких питательных средах, или на плотных питательных средах. Вирусные штаммы культивируют в куриных эмбрионах, первично-типсинизированных, перевиваемых культурах клеток. Процесс ведут в асептических условиях.

Бактериальные живые вакцины: туберкулезная, чумная, туляримийная, сибиреязвенная, бруцеллезная.

Вирусные живые вакцины: оспенная, коревая, полиомиелитная, гриппозная, паротитная.

У разных вакцин побочные эффекты могут различаться. Однако существует ряд реакций, которые могут встречаться во многих случаях:

1. Аллергические реакции на компоненты.

2. Эффекты болезни в мягкой форме.

3. Живые – могут быть опасны для людей с ослабленной иммунной системой (иммунодефицитами).

4. Местные реакции в месте инъекции

5. Повышенная температура.

При применении вакцин существует также другая опасность – с течением времени эффект прививки снижается, и пациент может заболеть. Тем не менее, болезнь будет проходить легче и давать меньше осложнений, чем у не привитых.

Наиболее частые причины осложнений:

1. Неправильная дозировка

2. Неправильно выбрана техника иммунизации

3. Нарушение техники стерилизации приборов

4. Вакцина приготовлена с использованием неправильного растворителя

5. Неправильное разведение

6. Неправильно приготовление (например, вакцина не была перемешана перед употреблением)

7. Загрязнение

8. Неправильное хранение

9. Не были приняты во внимание противопоказания

Вакцины из живых ослабленных микроорганизмов. Способы аттенуации.

Вакцины из живых ослабленных микроорганизмов или аттенуированные конструируются на основе ослабленных штаммов микроорганизмов, потерявших вирулентность, но сохранивших антигенные структуры.

Способы аттенуации:

– Химическое воздействие

– Нагревание

– Высушивание

– Выращивание при неблагоприятных условиях

– Проведение через какой-либо организм

К убитым вакцинам относятся корпускулярные бактериальные и вирусные, корпускулярные субклеточные и субъединичные, а также молекулярные вакцины.

Корпускулярные вакцины представляют собой инактивированные физическими (температура, УФ-лучи, ионизирующее излучение) или химическими (формалин, фенол, бета-пропиолактон) способами культуры патогенных или вакцинных штаммов бактерий и вирусов. Инактивацию проводят в оптимальном режиме, чтобы сохранить антигенные свойства микроорганизмов, но лишить их жизнеспособности.

Корпускулярные вакцины, полученные из целых бактерий, называют цельноклеточными, а из не разрушенных вирионов – цельновирионными. (применяют для профилактики коклюша, гриппа, гепатита А, герпеса, клещевого энцефалита)

К корпускулярным вакцинам относят также субклеточные и субвирионные, в которых в качестве действующего начала используют антигенные комплексы, выделенные из бактерий или вирусов после их разрушения (используют субклеточные инактивированные вакцины против брюшного тифа, дизентерии, гриппа, сибирской язвы).

Молекулярные вакцины. К ним относят специфические антигены в молекулярной форме, полученные методами биологического, химического синтеза, генетической инженерии. Принцип метода биосинтеза состоит в выделении из микроорганизмов или культуральной жидкости протективного антигена в молекулярной форме. Например, истинные токсины (дифтерийный, столбнячный, ботулиновый) выделяются клетками при их росте.

Молекулы токсина при обезвреживании формалином превращаются в молекулы анатоксинов, сохраняющие специфические антигенные свойства, но теряющие токсичность. Следовательно, анатоксины являются типичными представителями молекулярных вакцин. Анатоксины (столбнячный, дифтерийный, ботулиновый, стафилококковый, против газовой гангрены) получают путем выращивания глубинным способом в ферментаторах возбудителей столбняка, дифтерии, ботулизма и других микроорганизмов, в результате чего в культуральной жидкости накапливаются токсины.

После отделения микробных клеток сепарированием культуральную жидкость (токсин) обезвреживают формалином. Обезвреженный токсин – анатоксин, потерявший токсичность, но сохранивший антигенность, подвергают очистке и концентрированием, стандартизации и фасовке. К очищенным анатоксинам добавляют консервант и адъювант. Такие анатоксины называют очищенными сорбированными.

Этапы получения вакцин:

– выбор штамма

– разработка условий хранения и культивирования штамма

– подготовка посевного материала

– накопление биомассы в специальных биореакторах

– отделение микробных клеток от культуральной среды

– обработка микробных клеток

– стандаризация вакцины и контроль качества

В качестве вакцин используются антигены разного происхождения, это могут быть живые и убитые бактерии, вирусы, анатоксины, а также антигены, полученные с помощью генной инженерии и синтетические.

От состава вакцин во многом зависят их иммунобиологические свойства, способность индуцировать специфический иммунный ответ. Однако некоторые составные части вакцин могут вызвать и нежелательные реакции, что следует учитывать при проведении иммунизации.

Существующее многообразие вакцин можно подразделить на две основные группы: на живые и убитые (инактивированные) вакцины. В свою очередь какждая из этих групп может быть разделена на подгруппы [11].

1. Живые вакцины - из аттенуированных штаммов возбудителя (штаммы с ослабленной патогенностью).

2. Убитые вакцины

- Молекулярные, полученные путем:

а) биологического синтеза;

б) химического синтеза.

- Корпускулярные:

а) из цельных микробов;

б) из субклеточных надмолекулярных структур.

В последние годы созданы синтетические молекулярные вакцины, а так же плазмидные (генные) вакцины.

Постановка вопроса о предпочтительном выборе либо живых, либо убитых вакцин нам кажется неоправданной, так как в каждом конкретном случае эти принципиально разные препараты имеют свои преимущества и свои недостатки.

Инактивированные вакцины получают путем воздействия на микроорганизмы химическим путем или нагреванием. Такие вакцины являются достаточно стабильными и безопасными, так как не могут вызвать реверсию вирулентности. Они часто не трубуют хранения на холоде, что удобно в практическом использовании. Однако у этих вакцин имеется и ряд недостатков, в частности, они стимулируют более слабый иммунный ответ и требуют применения нескольких доз (бустерные иммунизации).

б) живые аттенуированнные

Хотя живые вакцины требуют специальных условий хранения, они продуцируют достаточно эффективный клеточный и гуморальный иммунитет и обычно требуют лишь одно бустерное введение. Большинство живых вакцин вводится парентерально (за исключением полиомиелитной вакцины).

На фоне преимуществ живых вакцин имеется и одно предостережение, а именно: возможность реверсии вирулентных форм, что может стать причиной заболевания вакцинируемого. По этой причине живые вакцины должны быть тщательно протестированы. Пациенты с иммунодефицитами (получающие иммуносупрессивную терапию, при СПИДе и опухолях) не должны получать такие вакцины.

Многие микроорганизмы, вызывающие заболевания у человека, опасны тем, что выделяют экзотоксины, которые являются основными патогенетическими факторами заболевания (например, дифтерия, столбник). Анатоксины, используемые в качестве вакцин, индуцируют специфический иммунный ответ. Для получения вакцин токсины чаще всего обезвреживают с помощью формалина.

Ниже (табл. 15) приведена сравнительная характеристика вакцин [11], из которой следует, что инактивированные вакцины более стабильны, менее реактогенны, на их основе можно конструировать многокомпонентные вакцины, хотя в то же время по иммуногенности они уступают живым вакцинам.

Таблица 15. Факторы, влияющие на иммунный ответ на антиген

|

Примечания: 0> - признак не выражен, +> - слабо выражен, ++ - выражен, +++ - сильно выражен, (+) - тенденция в сторону усиления признака.

Использование новых технологий позволило создать вакцины второй генерации.

Рассмотрим подробнее некоторые из них:

Некоторые бактерии, вызывающие такие опасные заболевания, как менингиты или пневмонию (гемофилюс инфлюэнце, пневмококки), имеют антигены, трудно распознаваемые незрелой иммунной системой новорожденных и грудных детей. В конъюгированных вакцинах используется принцип связывания таких антигенов с протеинами или анатоксинами другого типа микроорганизмов, хорошо распознаваемых иммунной системой ребенка. Протективный иммунитет вырабатывается против конъюгированных антигенов.

На примере вакцины против гемофилюс инфлюэнце (Hib-b) показана эффективность в снижении заболеваемости Hib-менингитами детей до 5-ти лет в США за период с 1989 по 1994 г.г. с 35 до 5 случаев.

б) субъединичные вакцины

Субъединичные вакцины состоят из фрагментов антигена, способных обеспечить адекватный иммунный ответ. Эти вакцины могут быть представлены как частицами микробов, так и получены в лабораторных условиях с использованием генно-инженерной технологии.

Примерами субъедиинчных вакцин, в которых используются фрагменты микроорганизмов, являются вакцины против Streptococcus pneumoniae и вакцина против менингококка типа А.

Рекомбинантные субъединичные вакцины (например, против гепатита B) получают путем введения части генетического материала вируса гепатита B в клетки пекарских дрожжей. В результате экспрессии вирусного гена происходит наработка антигенного материала, который затем очищается и связывается с адъювантом. В результате получается эффективная и безопасная вакцина.

в) рекомбинантные векторные вакцины

Вектор, или носитель, - это ослабленные вирусы или бактерии, внутрь которых может быть вставлен генетический материал от другого микроорганизма, являющегося причинно-значимым для развития заболевания, к которому необходимо создание протективного иммунитета. Вирус коровьей оспы используется для создания рекомбинантных векторных вакцин, в частности, против ВИЧ-инфекции. Подобные исследования проводятся с ослабленными бактериями, в частности, сальмонеллами, как носителями частиц вируса гепатита B. В настоящее время широкого применения векторные вакцины не нашли.

Как известно, основу каждой вакцины составляют протективные антигены, представляющие собой лишь небольшую часть бактериальной клетки или вируса и обеспечивающие развитие специфического иммунного ответа. Протективные антигены могут являться белками, гликопротеидами, липополисахаридобелковыми комплексами. Они могут быть связаны с микробными клетками (коклюшная палочка, стрептококки и др.), секретироваться ими (бактериальные токсины), а у вирусов располагаются преимущественно в поверхностных слоях суперкапсида вириона [11].

Поскольку для создания вакцин необходимо получение протективного антигена в достаточных количествах, то, прежде всего, нарабатываются большие объемы биомассы (культивируемые бактерии, вирусы). Далее производится выделение и очистка протективного антигена, причем в зависимости от условий это может быть как живая биомасса, так и инактивированная. Для инактивации используют формалин, фенол, перекись водорода, тепло, УФО-облучение и т.д.

Выделение и очистка протективного антигена также сопряжены с физическими или химическими методами воздействия, что определяется в основном свойствами антигена. Это могут быть методы изоэлектрического осаждения кислотами и щелочами, высаливание нейтральными солями, осаждение спиртом, сорбция и элюция, ультрафильтрация, колоночная хроматография и т.д.

Важно, что при всех указанных действиях должна максимально сохраняться первоначальная структура протективного антигена и в то же время должна быть получена максимальная степень чистоты препарата [11].

Несмотря на постоянное совершенствование вакцин, существует целый ряд обстоятельств, изменение которых в настоящий момент невозможно. К ним относятся следующие: добавление к вакцине стабилизаторов, наличие остатков питательных сред, добавление антибиотиков и т.д. Известно, что вакцины могут быть разными и тогда, когда они выпускаются разными фирмами. Кроме того, активные и инертные ингредиенты в разных вакцинах могут быть не всегда идентичными (для одинаковых вакцин).

Эти компоненты вакцин, анатоксинов и иммуноглобулинов используются для ингибиции и предотвращения роста бактерий в вирусных культурах, для стабилизации антигенов. Для лиофилизации используют лактозу, сахарозу, человеческий альбумин, мальтозу и др. В качестве консервантов наиболее часто в отечественных вакцинах используют меркуротиолят (мертиолят или тимеросал), стабилизатора - раствор хлористого магния. Наряду с этим в зарубежных вакцинах используют формальдегид, гидрометиламинометан, фенол, феноксиэтанол и др.

Аллергические реакции могут иметь место, если реципиент чувствителен к одной из этих добавок (тимеросал или мертиолят, фенолы, альбумин, глицин, неомицин).

В качестве растворителей могут использоваться стерильная вода, физиологический раствор, раствор, содержащий протеин или другие составляющие, происходящие из биологических жидкостей - сывороточные протеины.

Многие антигены вызывают субоптимальный иммунологический ответ. Усиление иммуногенности включает связывание антигенов с различными субстанциями или адъювантами (например, фосфат алюминия или гидроокись алюминия).

При создании вакцин учитывается способ их введения. Так, в препаратах для парентерального введения целесообразно использование адъювантов и консервантов, а для энтерального применения - кислотоустойчивое покрытие.

В технологии создания вакцин предусматривается стерилизация растворов антигенов. С этой целью используются термическая обработка, облучение, фильтрация и т.п. Безусловно все эти воздействия не должны повлиять на сохранность протективного антигена и его количество [11].

Таким образом, создание современных вакцин - это высокотехнологичный процесс, использующий достижения во многих отраслях знаний.

Актуальной задачей современной вакцинологии является постоянное совершенствование вакцинных препаратов. Эксперты международных организаций по контролю за вакцинацией разработали ряд критериев эффективных вакцин, которые соблюдаются всеми странами-производителями вакцин. Перечислим некоторые из них (Табл. 16)

Таблица 16. Некоторые критерии эффективных вакцин

(Janeway C.A., et al., 1996)

|

Другой вопрос, который следует иметь ввиду при реализации любых программ массовых иммунизаций - это соотношение между безопасностью вакцин и их эффективностью. В программах иммунизации детей против инфекций имеется конфликт между интересом индивидуума (вакцина должна быть безопасна и эффективна) и интересом общества (вакцина должна вызывать достаточный протективный иммунитет). К сожалению, на сегодняшний день в большинстве случаев частота осложнений вакцинации тем выше, чем выше ее эффективность. Авторы такой концепции приводят соответствующий пример - эффективной, но довольно реактогенной паротитной вакцины, содержащей штамм Urabe Am9, и менее эффективной, содержащей штамм Jeryl Lynn [130]. В результате эксперты по практике иммунизации в США пришли к заключению, что нет "вакцин совершенно безопасных или совершенно эффективных" ("Рекомендации по иммунизации" - ACIP., 1994).

В настоящее время существуют определенные требования к вакцинам:

| 1. | Вакцина должна быть безопасной. |

| 2. | Вакцина должна индуцировать протективный иммунитет с минимальными побочными эффектами для большинства получивших ее. |

| 3. | Вакцина должна быть иммуногенной, т.е. должна вызывать достаточно сильный иммунный ответ. |

| 4. | Вакцина должна индуцировать "правильный" (необходимый) тип иммунного ответа. Когда микроорганизмы проникают в организм человека, они могут вызвать заболевание разными путями, и разные отдела имунной системы отвечают за эффективную борьбу с ними. Вакцины должны стимулировать специфический иммунный ответ, который эффективно защитит от инфекции. |

| 5. | Вакцины должны быть стабильны в течение срока хранения. Многие инактивированные вакцины проще для хранения, особенно если они в сухом виде и растворяются перед введением. Живые аттенуированные вакцины для сохранения их стабильности требуют охлаждения на всем протяжении пути от завода-изготовителя до клиники. |

На сегодняшний день эффективной считается та вакцинация, в результате которой развивается длительная защита вакцинируемого от инфекции. Ряд требований эффективной вакцинации перечисляются ниже.

Читайте также: