Как называется наука о вирусах и бактериях

Презентация на тему: " Биология ВИРУСЫ Наука, изучающая вирусы называется вирусологией. Вирусы- это неклеточная форма жизни. Они являются внутриклеточными облигатными паразитами." — Транскрипт:

1 Биология ВИРУСЫ Наука, изучающая вирусы называется вирусологией. Вирусы- это неклеточная форма жизни. Они являются внутриклеточными облигатными паразитами. Вне клетки- хозяина вирусы не проявляют никаких свойств живого организма.

2 Какая может быть форма у вирусов? Размеры вирусов меньше половины длины световой волны, поэтому их размеры измеряют в нанометрах. Форма вирусных частиц бывает самой разнообразной!

3 Строение вирусов Вирусы состоят из следующих основных компонентов: 1. Сердцевина - генетический материал (ДНК либо РНК), который несет информацию о нескольких типах белков, необходимых для образования нового вируса. 2. Белковая оболочка, которую называют капсидом (от латинского капса - ящик). Она часто построена из идентичных повторяющихся субъединиц - капсомеров. Капсомеры образуют структуры с высокой степенью симметрии. 3. Дополнительная липопротеидная оболочка. Она образована из плазматической мембраны клетки-хозяина и встречается только у сравнительно больших вирусов (грипп, герпес). Схематичное строение вируса: 1 - сердцевина (однонитчатая РНК); 2 - белковая оболочка (капсид); 3 - дополнительная липопротеидная оболочка; 4 - капсомеры (структурные части капсида).

4 А как же размножаются вирусы? Размножение вирусов принципиально отличается от размножения остальных организмов. Вирусы воспроизводятся только внутри живой клетки, используя её для синтеза своей нуклеиновой кислоты и своих белков. Попав внутрь клетки, вирус теряет свою белковую оболочку, его нуклеиновая кислота освобождается и становится матрицей для синтеза белка оболочки вируса из клеток хозяина; при этом ДНК хозяина инактивируется. Вирусы передаются из клетки в клетку в виде инертных существ. синтеза белкасинтеза белка

5 Особенности злодеев! Важнейшими отличительными особенностями вирусов являются следующие: 1. Они содержат в своем составе только один из типов нуклеиновых кислот: либо рибонуклеиновую кислоту (РНК), либо дезоксирибонуклеиновую (ДНК), - а все клеточные организмы, в том числе и самые примитивные бактерии, содержат и ДНК, и РНК одновременно. 2. Не обладают собственным обменом веществ, имеют очень ограниченное число ферментов. Для размножения используют обмен веществ клетки-хозяина, ее ферменты и энергию. 3. Могут существовать только как внутриклеточные паразиты и не размножаются вне клеток тех организмов, в которых паразитируют

6 А ИМЕЮТ ЛИ ВИРУСЫ КАКОЕ- НИБУДЬ ЗНАЧЕНИЕ? Вирусы имеют важное значение, поскольку широко распространены у растений и других организмов, часто при этом являясь причиной болезни. У человека вирусы вызывают множество заболеваний, включая оспу, ветряную оспу, корь, свинку, грипп, респираторные заболевания (часто осложненные вторичной бактериальной инфекцией), инфекционный гепатит, желтую лихорадку, полиомиелит, бешенство, герпес и СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита).

7 Взаимодействие вируса с клеткой. Взаимодействии вируса с клеткой последовательно проходят несколько стадий: 1. Первая стадия представляет собой адсорбцию варионов на поверхности клетки. 2. Вторая стадия состоит в проникновении целого вариона или его нуклеиновой кислоты внутрь клетки- хозяина. 3.Третья стадия называется депротеинизация. В ходе ее происходит освобождение носителя генетической информации вируса. 4. В ходе четвертой стадии на основе вирусной нуклеиновой кислоты происходит синтез необходимых для вируса соединений. 5.В пятой стадии происходит синтез компонентов вирусной частицы. 6. шестой стадии начинает формироваться новые ваприоны путём самосборки. 7.Седьмая стадия - представляет собой выход вновь собранных вирусных частиц из клетки-хозяина.

8 Как же вирусы проникаю в живые организмы. Пути заражения вирусами самые различные: через кожу при укусах насекомых и клещей; через слюну, слизь и другие выделения больного; через воздух; с пищей; половым путем и другие. У животных вирусы вызывают ящур, чуму, бешенство; у насекомых - полиэдроз, грануломатоз; у растений - мозаику или иные изменения окраски листьев либо цветков, курчавость листьев и другие изменения формы, карликовость; наконец, у бактерий - их распад.

9 Известны ли вирусы, не приносящие вреда? Известен целый ряд вирусов, которые не являются носителями болезней. Многие из них проникают в организм человека, но при этом не вызывают никаких клинически обнаруживаемых заболеваний. Они могут продолжительно и без всяких внешних проявлений существовать в клетках своего хозяина (стеллс – вирусы). Представление о вирусах как о не останавливающихся ни перед чем "уничтожителях" сохранялось и при изучении особой группы вирусов, которые поражают бактерии. Речь идет о бактериофагах - "пожирателях бактерий" (их еще называют фагами), которые были открыты в 1917 году одновременно во Франции и Англии. Однако здесь появилась надежда на то, что способность фагов уничтожать бактерии может быть использована при лечении некоторых заболеваний, вызываемых этими бактериями. Фотография бактериофага (увеличение раз).

10 Интересный ФАКТ! Иногда на помощь человеку приходят вирусы, поражающие животных и насекомых. Двадцать с лишним лет назад в Австралии остро встала проблема борьбы с дикими кроликами. Количество этих грызунов достигло угрожающих размеров. Они быстрее саранчи уничтожали посевы сельскохозяйственных культур и стали настоящим национальным бедствием. Обычные методы борьбы с ними оказались малоэффективными. И тогда ученые выпустили на борьбу с кроликами специальный вирус, способный уничтожить практически всех зараженных животных. Но как распространить это заболевание среди пугливых и осторожных кроликов? Помогли комары. Они сыграли роль "летающих игл", разнося вирус от кролика к кролику. При этом комары оставались совершенно здоровыми.

11 Какая же существует ещё возможность использования вирусов? Наконец, существует еще одна возможность использования вирусов. Учеными открыт вирион, который способен избирательно разрушать некоторые опухоли мышей. Получены также вирусы, убивающие опухолевые клетки человека. Если удастся лишить эти вирусы болезнетворных свойств и сохранить при этом их свойство избирательно разрушать злокачественные опухоли, то в будущем, возможно, будет получено мощное средство для борьбы с этими тяжелыми заболеваниями. Поиски таких вирусов ведутся, и сейчас эта работа уже не кажется фантастической и безнадежной.

13 Что приносят вирусы организму человека? Вирусы человеку приносят только болезни!

Коронавирус заразил множество людей. Наверное, вы уже задавались вопросом, а что же вообще такое эти вирусы?

Если из носа у вас течет, в этом, как правило, виноват обычный простудный вирус. К счастью, у нас имеется иммунитет, способный справиться с простудой, так что она быстро проходит.

Другие вирусы победить сложнее.

Существуют лекарства против вирусов, но они не всегда эффективны. Поэтому если вирус проник в клетки организма, задача иммунной системы — очистить их.

Между бактериями и вирусами — большая разница

И бактерии, и вирусы могут стать причиной болезни человека. Но при этом они очень разные.

Внутри бактериальной клетки есть все, что требуется для жизни. Бактерия способна питаться, размножаться и избавляться от ненужных ей веществ. А вот вирус этого не может. Он выживает только за счет других, просто-напросто заставляя чужие клетки работать на себя.

Вирус проникает в клетку. А затем начинает пользоваться ею, производя множество своих копий. Некоторые вирусы копируют себя в таких количествах, что клетка в итоге просто лопается и погибает. Из нее высвобождаются миллионы новых вирусов, готовых атаковать следующую клетку.

Коробка с инструкцией внутри

Клетка — очень сложная система. Вирус же, напротив, относительно примитивен. На самом деле он даже не выполняет все требования, сформулированные учеными, чтобы дать определение живого существа.

Вирусы ничего не поглощают и не выделяют. Все эти заботы они перекладывают на других.

Представьте себе вирус в виде маленькой коробочки. Внутри лежат его гены — своего рода инструкция, в которой описывается, как вирус работает.

Хорошие вирусы

Мы постоянно носим в себе множество вирусов. Они присутствуют повсюду. Но, к счастью, далеко не все вирусы опасны. Некоторые из них даже участвуют в очень важных процессах в природе.

Например, в чайной ложке воды — несколько миллионов вирусов! В море они убивают бактерии, обеспечивая питанием прочие организмы.

Большинство вирусов не вредят людям, ведь они атакуют лишь определенный тип клеток.

Некоторые вирусы нападают только на свиней, другие вызывают заболевания у растений. Третьи предпочитают бактерии. На земле существуют вирусы практически для всего живого.

Могут изменяться

Нынешний коронавирус изначально был вирусом животных. Вероятно, его носителями были летучие мыши.

Как вышло, что он перекинулся на людей?

В процессе создания копий вируса периодически случаются ошибки. Копия получается не совсем точной. Это называется мутацией.

Но изредка вирусы мутируют так, что, вместо того чтобы заражать животных, начинают атаковать клетки человека. Если в организм человека попадает такой вирус, это может стать началом нового опасного заболевания.

Нужен ключ

Клетка стала фабрикой по производству вируса

Клетка вырабатывает все, что нужно вирусу. Она становится вирусной фабрикой.

Готовые вирусы затем могут покинуть клетку и отправиться в путешествие по организму. Либо клетка настолько переполняется вирусами, что лопается и погибает. И тогда множество новых вирусов вырываются на волю и атакуют новые жертвы.

Вот почему человек болеет

В организме поднимается тревога. Иммунитет выпускает своих агентов, чтобы они арестовали непрошеных гостей. В этот момент человек чувствует себя слабым и больным.

Вирусы гриппа и коронавирус атакуют и повреждают клетки легких.

У заболевших коронавирусом поднимается температура и начинается кашель. Когда мы болеем гриппом, мы тоже страдаем от насморка и кашля. Так организм реагирует на инфекцию и защищается от нее.

Коронавирус распространяется по воздуху в маленьких капельках жидкости, при кашле вылетающих изо рта человека. Вдохнуть эти капельки может кто угодно. Либо кто-то может прикоснуться к месту, где они осели, а затем дотронуться до рта. Таким образом вирус распространяется.

Лекарства и вакцины могут помочь

Поскольку вирус на самом деле не совсем живое существо, очень трудно найти против него эффективное лекарство, которое при этом не навредило бы клеткам.

От некоторых вирусов защищают вакцины. Когда мы прививаемся, наш иммунитет учится распознавать вирус. В таком случае он нападает на вирус настолько быстро, что тот просто не успевает наплодить множество копий.

Сейчас ученые одновременно разрабатывают и лекарства, и вакцины против коронавируса.

От некоторых вирусов избавиться нельзя

Такое случается, например, когда иммунная система не в состоянии отследить вирус. К подобному типу относится вирус герпеса.

О мире вирусов известно многое, но еще больше ученым только предстоит узнать.

Гигантские вирусы

Вирусы — мельчайшие и простейшие микроорганизмы из всех существующих на Земле.

Если представить, что клетка — это авианосец, то бактерия по сравнению с ней покажется обычной весельной лодкой. А вирус — бутылочной пробкой, качающейся на волнах поблизости.

Но на самом деле есть и вирусы побольше. Их обнаружили всего несколько лет назад. Самые большие вирусы даже крупнее, чем простые бактерии. У них гораздо больше генов, чем у остальных вирусов, и большая часть их генетического материала совершенно не изучена.

Ученые задаются вопросом, откуда взялись гигантские вирусы. Может, прежде чем стать паразитами, они относились к отдельному виду живых организмов, обитавших на планете давным-давно?

К счастью, нам не стоит особенно бояться этих гигантских вирусов, как свидетельствуют проведенные исследования. Похоже, они предпочитают жить за счет амёб — одноклеточных организмов.

Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ.

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

![]()

- Популярное

- Обсуждаемое

При полном или частичном использовании материалов ссылка на ИноСМИ.Ru обязательна (в интернете — гиперссылка).

Произошла ошибка. Пожалуйста, повторите попытку позже.

Факт регистрации пользователя на сайтах РИА Новости обозначает его согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на русском языке.

Комментарии пользователей размещаются без предварительного редактирования.

Комментарий пользователя может быть подвергнут редактированию или заблокирован в процессе размещения, если он:

В случае трехкратного нарушения правил комментирования пользователи будут переводиться в группу предварительного редактирования сроком на одну неделю.

При многократном нарушении правил комментирования возможность пользователя оставлять комментарии может быть заблокирована.

Пожалуйста, пишите грамотно – комментарии, в которых проявляется неуважение к русскому языку, намеренное пренебрежение его правилами и нормами, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Увеличивается во всем мире и число сторонников вирусной теории рака. Исследования сотен лабораторий свидетельствуют, что именно вирусы — наиболее вероятная причина рака, саркомы, лейкемии.

И. Губарев, наш специальный корреспондент, обратился к директору Института вирусологии имени И. Д. Ивановского АМН СССР, академику АМН СССР, профессору Виктору Михайловичу Жданову с просьбой рассказать об истории и сегодняшнем дне Вирусологии, о стратегии борьбы С вирусными болезнями.

Вирусология — наука молодая. 80 лет прошло со времени открытия И. Д. Ивановским первого вируса — возбудителя мозаичной болезни табака. Много позже — в 50-х годах — было получено первое несовершенное изображение этого инфекционного агента. Самые значительные исследования в области вирусологии были выполнены лишь за последние 15—20 лет.

С исследованиями вирусологов сегодня связано уничтожение инфекционных заболеваний на планете, борьба против рака. Вирусологии же, изучающей наиболее простые формы существования, предстоит дать ответ на многие вопросы, связанные с происхождением жизни на Земле.

Итак, что же мы знаем и «его еще не знаем о вирусах?

Пример: до недавнего времени мы почти ничего не знали о специфических обезьяньих вирусах. В 1960-х годах было начато массовое производство вакцины против полиомиелита, изготавливаемой на обезьяньих почках. Необходимо было обеспечить стерильность этой вакцины, то есть полностью исключить проникновение в нее каких-либо микроорганизмов. И вот в ходе исследований, направленных на обеспечение такого рода стерильности, был открыт целый ряд до тех пор неизвестных вирусов, специфичных для обезьян.

К настоящему времени мы располагаем сведениями примерно о тысяче видах вирусов. Безусловно, лучше других нам известны вирусы, поражающие человека. Их выявлено около 500 видов. Весьма обширна группа вирусов, найденных у лабораторных животных — мышей, кроликов, морских свинок.

Сравнительно много мы знаем о вирусах сельскохозяйственных животных и растений, меньше — о вирусах, опасных для птиц и других животных, древесных и кустарниковых пород лесе. И уж вовсе малоизвестны и числом и повадками вирусы папоротников, мхов, лишайников.

Вирусы проявляют себя не всегда одинаково. В одних случаях они нападают лишь на определенные виды живых существ. Скажем, уже выявлены специфические вирусы гриппа свиней, кошек, чаек, поражающие только этих животных и безопасные для других. Подчас специализация становится своеобразно утонченной: мельчайшие вирусы бактерий — фаги Р-17 выбирают в качестве объекта лишь мужские особи только одной разновидности кишечной палочки. А вот в числе объектов онкогенных вирусов — пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Рекорд побивают, пожалуй, так называемые пулевидные вирусы, названные так благодаря их характерному очертанию на микрофотографии. Внешне вирусы этой разновидности очень схожи. А болезни они вызывают самые разнообразные, поражая при этом весьма далекие друг от друга виды живых существ. Они могут стать причиной бешенства — тяжелейшего поражения нервной системы млекопитающих (в том числе, разумеется, и человека) и таких болезней, как везикулярный стоматит крупного рогатого скота (передаваемый, кстати, через насекомых), желтой карликовости картофеля и полосатой штриховатости пшеницы. Эти же вирусы провоцируют тяжелое заболевание у мухи дрозофилы, приводящее насекомое к гибели в результате повышения чувствительности к углекислому газу.

Человек, животные, насекомые, растения. Болезни общие для многих видов и узко-специфичные. Откуда такой широкий спектр агрессивных возможностей? Под влиянием каких условий сложились эти свойства? Сколько еще существует в природе вирусов специализированных и универсальных?

На все эти вопросы лишь предстоит ответить.

С вирусами связано немало загадочного, неясного, а если быть точным до конца — еще не выясненного.

Признавая существование возбудителей инфекционных болезней, по размерам намного меньших, чем бактерии, ученые долго не могли прийти к единому мнению: какие они? Так, известный голландский микробиолог М. Бейеринк, к примеру, предполагал, что вирусы — необъяснимая загадка. Он дал им название Cоntagium vivum fluidum — живое жидкое заразное начало.

Другие исследователи пытались связать данные о вирусах с привычными для них представлениями о живом организме (клеточное строение, размножение путем деления с последующим ростом до размеров взрослой особи и т. д.). Не будем перечислять здесь другие предположения, высказанные на заре развития вирусологии. Все они — как наивные, так и наделенные долей предвидения — строились на одних лишь догадках, вслепую.

Много неясного и в современных гипотезах о происхождении вирусов. Так, одни исследователи считают, что вирусы — это потомки древних доклеточных форм жизни, застывшие, остановившиеся в своем развитии на определенном этапе. Разнообразие генетического вещества, говорят сторонники гипотезы, отражает ход эволюции этих существ. Природа как бы опробовала на вирусах все возможные варианты наследственного вещества, прежде чем остановиться окончательно на двухспиральной ДНК.

Вирусы — потомки бактерий или других одноклеточных организмов, по неизвестным причинам двинувшиеся в своем развитии вспять, деградировавшие, говорят другие ученые. Возможно, некогда их устройство было сложней, но со временем они многое утратили, и их нынешнее состояние, в том числе и разнообразие носителей генетической информации, лишь отражает разные уровни деградации, которых достигли различные их виды.

Наконец, существует гипотеза, согласно которой вирусы представляют собой составные части клеток живых существ, по неизвестной причине ставшие автономными системами. Процесс возникновения вирусов, согласно этой гипотезе, относится не только к глубокой древности, когда они уже, безусловно, существовали, но и к нашему времени. Иными словами, эта гипотеза признает возможность повсеместного, происходящего непрерывно образования вирусов клеточными элементами. Возможно ли такое, способны ли составные части клеток стать автономными, да еще и саморепродуцирующимися (способными к воспроизведению) системами?

Логика и парадоксы микромира

Устройство вирусов поражает своей чисто математической завершенностью, логикой симметрии. Возьмем, к примеру, наиболее просто организованный вирион (зрелый вирус) табачной мозаики.

Сотни белковых кристаллообразных структур уложены в виде тугой спирали. Сердцевина нити, образующей спираль, представляет собой своеобразную капсулу, где находится молекула нуклеиновой кислоты. В результате общий вид вириона — предельно лаконичный цилиндр, полая трубка.

А вот другая форма: двадцатигранник, икосаэдр, грани которого образованы треугольниками. Основной материал, из которого сложен икосаэдр, — те же белковые структуры. Внутри — полость, где покоится молекула нуклеиновой кислоты. Это вирион полиомиелита.

— Позвольте, — возражали многие ученые еще в недавнем прошлом, — да можно ли вообще после этого называть вирусы живыми существами? Может быть, это кристаллообразные вещества, наделенные болезнетворными свойствами?

— Либо, — говорили другие, — это пограничные формы между живым и неживым мирами.

Кто же прав? Скорей всего наиболее многочисленная группа исследователей, которая считает, что вирусы — представители живой природы, го есть не вещества, а существа. Правда, существа крайне своеобразные, ведущие сугубо паразитический образ жизни.

Вирус проникает в клетку

Вирусы, имеющие иное строение, проникают в клетку не столь затейливым путем. Притянутые к оболочке клетки и воздействующие на нее ферментами, они провоцируют втягивание внутрь того участка мембраны, на котором осели. Образуется своего рода капсула-вакуоль с вирусной частицей внутри. Вакуоль эта затем отрывается, и в ней, путешествующей внутри клетки, продолжают идти одновременно два процесса — вирусная частица с помощью своих ферментов разрушает окутывающие ее стенки капсулы, а ферменты клетки разрушают внешние оболочки вируса, освобождая, как это было и в случае с фагом Т2, нуклеиновую кислоту.

Итак, нуклеиновая кислота покинула белковую оболочку и исчезла, бесследно растворилась в клеточной среде. Что же дальше?

Мы еще не имеем возможности получить полный ответ на этот вопрос. До сих пор удалось установить характер лишь некоторых изменений, происходящих на этом этапе в различных частях клетки. И по этим отдельным штрихам мы воссоздаем, пытаемся представить себе полностью происходящее.

Формирование вирусов начинается, по-видимому, с подавления нормальных процессов обмена веществ в клетке. Установлено, в частности, что рибонуклеиновая кислота (РНК) вируса гриппа способна синтезировать на клеточных элементах — рибосомах, ведающих выработкой белка,— особое вещество, также белковой природы,— гистон, который, в свою очередь, связывается с ДНК клетки и прекращает синтез клеточной РНК. Некоторые другие вирусы, например, вирусы полиомиелита, не нуждаются в окольном пути, так как сами способны вмешаться в деятельность рибосом и прекратить синтез клеточных белков. Выявлены и другие механизмы подавления вирусами клеточного обмена, их вмешательства в жизнедеятельность клетки, но в конечном счете все сводится к одному: клеточные ресурсы перестают расходоваться на нужды самих клеток и поступают в распоряжение вирусной нуклеиновой кислоты.

Беззащитна ли клетка!

Цикл превращений, связанных с размножением вирусов, как правило, краток. В одних случаях проникновение вирусной нуклеиновой кислоты в клетку отделяет от появления вирионов 13—15 минут, в других — 40 минут. Вирусы одной из наиболее распространенных инфекций, гриппа, проходят этот путь примерно за 6—8 часов. И каждый раз около погибшей клетки оказываются десятки, а порой и сотни вирионов. Причем каждый из них, в свою очередь, готов к продолжению процесса размножения. Количество вирусной инфекции нарастает буквально лавинообразно.

Но так как главное действующее лицо — вирус остается за кадром (в обычный микроскоп он не виден), на экране только последствия его агрессии. Картина перед наблюдателем разворачивается впечатляющая. Вначале крайние клетки, первыми подвергшиеся нападению, начинают терять свойственные им округлые очертания. Постепенно истончаются их мембраны, клеточные элементы, клетка как бы взрывается. В этот момент, как мы знаем (но не видим этого), опустошенную оболочку покидают полчища вирионов, направляющихся к очередным своим жертвам. И через самое непродолжительное время точно так же изменяются, а затем лопаются соседние клетки, за ними другие, еще и еще.

. Колония клеточной культуры как бы охвачена пламенем. Вот она рассечена обезжизненными структурами на островки. Вот сжимаются и эти островки, уменьшаются в размерах, и. все кончено. Колония разрушена дотла.

Обладай вирусы такими же возможностями в естественных условиях, и человеку и любому другому живому существу пришлось бы плохо. Однако этого не происходит, ибо на страже — отработанные за миллионы лет защитные приспособления организма, ограничивающие могущество вирусов.

Безграничному расширению вирусной агрессии препятствуют прежде всего сами вирусы. Еще в 30-х годах ученые заметили, что размножение в клетке одного вируса нередко препятствует размножению в этой же клетке другого вируса.

Кстати, если говорить серьезно, одна из многочисленных гипотез, пытавшихся объяснить это явление, так и гласила: всему причиной конкуренция вирусов, борющихся за клеточные компоненты. Без малого три десятилетия понадобилось, чтобы раскрыть существо этого явления, получившего название интерференции. И, как оказалось, в данном случае инициатива принадлежала не вирусам, а самой клетке. На проникновение вируса (чему воспрепятствовать клетка, увы, не может) она отвечает немедленной выработкой особого белкового вещества — интерферона. Правда, интерферон не спасает уже пораженную клетку, но препятствует продвижению вирусной инфекции к другим клеткам организма. Иными словами, за первыми же вирионами, прорвавшимися в организм, возникает барьер интерфероновой защиты.

Антитела, появляющиеся позже, существуют несравненно дольше. Именно они и становятся основой стойкого иммунитета, благодаря которому многие инфекционные болезни не повторяются дважды в жизни одного индивидуума.

Медицина — в наступлении

Среди инфекционных заболеваний 80 процентов вирусных. Эта цифра — свидетельство победы человека над бактериальными инфекциями. Чума, холера, тиф, некогда безоговорочно первенствовавшие в медицинских статистических сводках, с приходом антибиотиков и сульфопрепаратов навсегда сдали свои позиции. Их место заняли болезни, вызываемые вирусами.

Как известно, и с этими недугами ведется успешная борьба. Побежден полиомиелит. Тягостным воспоминанием ушла в прошлое оспа. Широким фронтом идет наступление на корь: лишь за последнее пятилетие число перенесших заболевание корью снизилось в 5 раз; на повестке дня — полное искоренение этой инфекции на территории нашей страны.

Значительные усилия направляются на борьбу с гепатитом, гриппом, паротитом, вирусными респираторными заболеваниями, однако здесь решающие достижения еще впереди.

Наряду с этим ученые работают над созданием других эффективных лекарственных веществ, способных подавить вирусную инфекцию.

Работа эта начата. Во все концы нашей страны и за рубеж отправляются специальные экспедиции вирусологов. Уже получены чрезвычайно ценные данные о перемещениях вирусной гриппозной инфекции из Всемирного противогриппового центра, в деятельность которого вносит существенный вклад региональный противогриппозный центр СССР.

Бактериофаги – это вирусы, которые поражают только бактерий. В ходе инфекции они влияют на все процессы жизнедеятельности бактериальной клетки, фактически превращая ее в фабрику по производству вирусного потомства. В конце концов клетка разрушается, а вновь образованные вирусные частицы выходят наружу и могут заражать новые бактерии.

Несмотря на огромное число и разнообразие природных фагов, встречаемся мы с ними редко. Однако бывают ситуации, когда деятельность этих вирусов не остается незамеченной. Например, на предприятиях, где производят сыры, йогурты и другие молочно-кислые продукты, часто приходится сталкиваться с вирусной атакой на бактерии, сбраживающие молоко. В большинстве таких случаев фаговая инфекция распространяется молниеносно, и полезные бактерии гибнут, что приводит к значительным экономическим потерям (Neve et al., 1994).

Именно благодаря прикладным исследованиям в интересах молочной промышленности, направленным на получение устойчивых к бактериофагам штаммов молочно-кислых бактерий, был открыт ряд механизмов, с помощью которых бактерии избегают инфекции. Параллельно были изучены способы, с помощью которых вирусы, в свою очередь, преодолевают бактериальные системы защиты (Moineau et al., 1993).

Кто защищен – тот вооружен

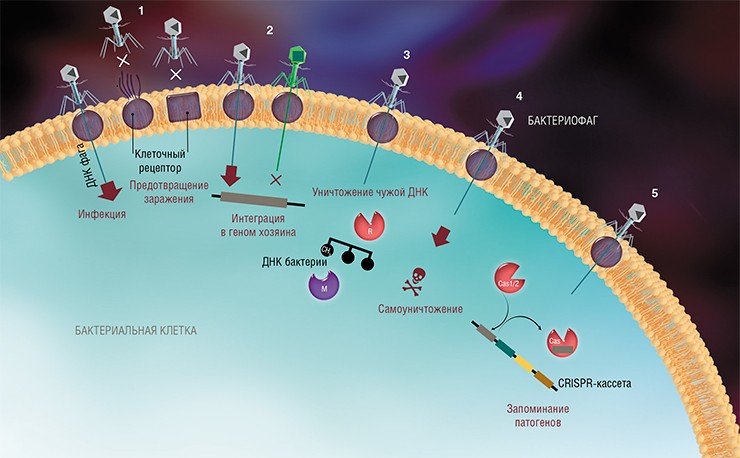

На сегодня известно пять основных, весьма хитроумных механизмов защиты, которые бактерии выработали в непрестанной борьбе с вирусами: изменение рецептора на поверхности клетки; исключение суперинфекции; системы абортивной инфекции; системы рестрикции-модификации и, наконец, системы CRISPR-Cas.

К средствам противовирусной защиты бактерий относятся и системы рестрикции-модификации, в которые входят гены, кодирующие два белка-фермента – рестриктазу и метилазу. Рестриктаза узнает определенные последовательности ДНК длиной 4—6 нуклеотидов и вносит в них двуцепочечные разрывы. Метилаза, напротив, ковалентно модифицирует эти последовательности, добавляя к отдельным нуклеотидным основаниям метильные группы, что предотвращает их узнавание рестриктазой.

Врага нужно знать в лицо

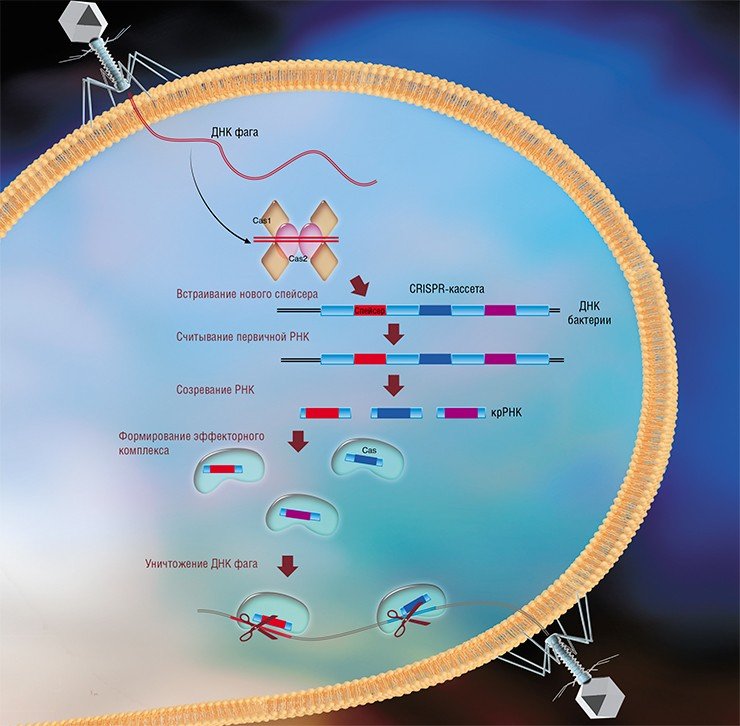

Системы CRISPR-Cas являются уникальным примером адаптивного иммунитета бактерий. При проникновении в клетку ДНК фага специальные белки Cas встраивают фрагменты вирусной ДНК длиной 25—40 нуклеотидов в определенный участок генома бактерии (Barrangou et al., 2007). Такие фрагменты называются спейсерами (от англ. spacer – промежуток), участок, где происходит встраивание, – CRISPR-кассета (от англ. Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats), а сам процесс приобретения спейсеров – адаптацией.

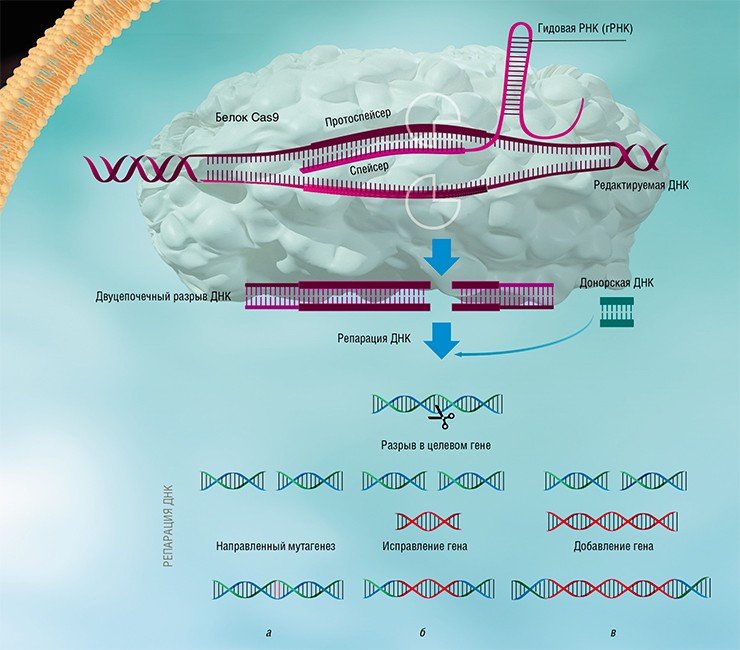

Чтобы использовать спейсеры в борьбе с фаговой инфекцией, в клетке должен происходить еще один процесс, управляемый белками Cas, названный интерференцией. Суть его в том, что в ходе транскрипции CRISPR-кассеты образуется длинная молекула РНК, которая разрезается белками Cas на короткие фрагменты – защитные криспрРНК (крРНК), каждая из которых содержит один спейсер. Белки Cas вместе с молекулой крРНК образуют эффекторный комплекс, который сканирует всю ДНК клетки на наличие последовательностей, идентичных спейсеру (протоспейсеров). Найденные протоспейсеры расщепляются белками Cas (Westra et al., 2012; Jinek et al., 2012).

Системы CRISPR-Cas обнаружены у большинства прокариот – бактерий и архей. Хотя общий принцип действия всех известных систем CRISPR-Cas одинаков, механизмы их работы могут существенно отличаться в деталях. Наибольшие различия проявляются в строении и функционировании эффекторного комплекса, в связи с чем системы CRISPR-Cas делят на несколько типов. На сегодняшний день описаны шесть типов таких неродственных друг другу систем (Makarova et al., 2015; Shmakov et al., 2015).

Наиболее изученной является система CRISPR-Cas I типа, которой обладает излюбленный объект молекулярно-биологических исследований – бактерия кишечная палочка (Esсherichia coli). Эффекторный комплекс в этой системе состоит из нескольких небольших белков Cas, каждый из которых отвечает за разные функции: разрезание длинной некодирующей CRISPR РНК, связывание коротких крРНК, поиск, а затем разрезание ДНК-мишени.

Гонка вооружений

Бактериофаги, как факторы среды, вызывают направленные изменения в геноме бактерий, которые наследуются и дают бактериям явное преимущество, спасая от повторных инфекций. Поэтому системы CRISPR-Cas можно считать примером ламарковской эволюции, при которой происходит наследование благоприобретенных признаков (Koonin et al., 2009)

Некоторые бактериофаги реагируют на наличие в бактериальной клетке систем CRISPR-Cas выработкой особых анти CRISPR-белков, способных связываться с белками Cas и блокировать их функции (Bondy-Denomy et al., 2015). Еще одно ухищрение — обмен участков генома вируса, на которые нацелена система CRISPR-Cas, на участки геномов родственных вирусов, отличающихся по составу нуклеотидной последовательности (Paez-Espino et al., 2015).

Благодаря постоянному совершенствованию биоинформатических алгоритмов поиска, а также включению в анализ все большего количества прокариотических геномов, открытие новых типов CRISPR-Cas систем является делом недалекого будущего. Предстоит также выяснить и детальные механизмы работы многих недавно открытых систем. Так, в статье, опубликованной в 2016 г. в журнале Science и посвященной анализу системы CRISPR-Cas VI типа, описан белок С2с2, образующий эффекторный комплекс с крРНК, который нацелен на деградацию не ДНК, а РНК (Abudayyeh et al., 2016). В будущем такое необычное свойство может быть использовано в медицине для регулирования активности генов путем изменения количества кодируемых ими РНК.

Изучение стратегий борьбы бактерий с бактериофагами, несмотря на свою кажущуюся фундаментальность и отвлеченность от задач практической медицины, принесло неоценимую пользу человечеству. Примерами этого могут служить методы молекулярного клонирования и редактирования геномов – направленного внесения или удаления мутаций и изменения уровня транскрипции определенных генов.

Благодаря быстрому развитию методов молекулярной биологии всего лишь через несколько лет после открытия механизма действия систем CRISPR-Cas была создана работающая технология геномного редактирования, способная бороться с болезнями, ранее считавшимися неизлечимыми. Доступность и простота этой технологии позволяют рассматривать ее как основу для медицины, ветеринарии, сельского хозяйства и биотехнологий будущего, которые будут базироваться на направленных и безопасных генных модификациях.

Нет никаких сомнений, что дальнейшее изучение взаимодействия бактерий и их вирусов может открыть перед нами такие возможности, о которых мы сейчас даже не подозреваем.

Abudayyeh O. O., Gootenberg J. S., Konermann S. et al. C 2c2 is a single-component programmable RNA-guided RNA-targeting CRISPR effector // Science. 2016. V. 353: aaf5573.

Barrangou R., Fremaux C., Deveau H. et al. CRISPR provides acquired resistance against viruses in prokaryotes // Science. 2007. V. 315. P. 1709–1712.

Bikard D., Marraffini L. A. Innate and adaptive immunity in bacteria: mechanisms of programmed genetic variation to fight bacteriophages // Curr. Opin. Immunol. 2012. V. 1 P. 15–20.

Bondy-Denomy J., Garcia B., Strum S. et al. Multiple mechanisms for CRISPR-Cas inhibition by anti-CRISPR proteins // Nature. 2015. V. 526. P. 136–139.

Calendar R., Abedon S. T. The Bacteriophages // 2nd Ed., Oxford University Press. 2006.

Datsenko K. A., Pougach K., Tikhonov A. et al. Molecular memory of prior infections activates the CRISPR/Cas adaptive bacterial immunity system // Nat. Commun. 2012. V. 3. P. 945

Jiang W., Marraffini L. A. CRISPR-Cas: New Tools for Genetic Manipulations from Bacterial Immunity Systems // Annu. Rev. Microbiol. 2015. V. 69. P. 209–28.

Jinek M., Chylinski K., Fonfara I., et al. A programmable dual-RNA-guided DNA endonuclease in adaptive bacterial immunity // Science. 2012. V. 337. P. 816–821.

Koonin E. V., Wolf Y. I. Is evolution Darwinian or/and Lamarckian? // Biol. Direct. 2009. V. 4. P. 42.

Lopez-Pascua L., Buckling A. Increasing productivity accelerates host-parasite coevolution // J. Evol. Biol. 2008. V. 3. P. 853–860.

Makarova K. S., Wolf Y. I., et al. An updated evolutionary classification of CRISPR-Cas systems // Nat. Rev. Microbiol. 2015. V. 11. P. 722–736.

Moineau, S., Pandian S., Klaenhammer T. R. Restriction/modification systems and restriction endonucleases are more effective on lactococcal bacteriophages that have emerged recently in the dairy industry // Appl. Envir. Microbiol. 1993. V. 59. P. 197–202.

Neve H., Kemper U., et al. Monitoring and characterization of lactococcal bacteriophage in a dairy plant // Kiel. Milckwirtsch. Forschungsber. 1994. V. 46. P. 167–178.

Nuñez J. K., Harrington L. B., et al. Foreign DNA capture during CRISPR-Cas adaptive immunity // Nature. 2015a. V. 527. P. 535–538.

Nuñez J. K., Kranzusch P. J., et al. Cas1-Cas2 complex formation mediates spacer acquisition during CRISPR-Cas adaptive immunity // Nat. Struct. Mol. Biol. 2014. V. 21. P. 528–534.

Nuñez J. K., Lee A. S., Engelman A., Doudna J. A. Integrase-mediated spacer acquisition during CRISPR-Cas adaptive immunity // Nature. 2015b. V. 519. P. 193–198.

Paez-Espino D., Sharon I., et al. CRISPR Immunity Drives Rapid Phage Genome Evolution in Streptococcus thermophilus // MBio. 2015. V. 6: e00262–15.

Shmakov S., Abudayyeh O. O., Makarova K. S., et al. Discovery and Functional Characterization of Diverse Class 2 CRISPR-Cas Systems. // Mol. Cell. 2015. V. 60. P. 385–397

Tan D., Svenningsen S. L., Middelboe M. Quorum sensing determines the choice of antiphage defense strategy in Vibrio anguillarum. // mBio 2015. V. 6: e00627–15.

Westra E. R., van Erp P. B., Künne T., et al. CRISPR immunity relies on the consecutive binding and degradation of negatively supercoiled invader DNA by Cascade and Cas3 // Mol. Cell. 2012. V. 46. P. 595–605.

Работа поддержана грантом РФФИ (№ 16-34-01176)

Читайте также: