Диагноз инфильтративный туберкулез мбт

2.10. Формулировка диагноза

При взятии на учет выявленного больного активным туберкулезом (I группа) диагноз формулируют в следующей последовательности: клиническая форма туберкулеза, локализация, фаза, бактериовыделение.

Инфильтративный туберкулез верхней доли правого легкого (S1, S2) в фазе распада и обсеменения, МБТ+.

Туберкулезный спондилит грудного отдела позвоночника с деструкцией тел позвонков Th 8 - 9, МБТ-.

Кавернозный туберкулез правой почки, МБТ+.

При переводе пациента во II группу (больные с хроническим течением туберкулеза) указывают ту клиническую форму туберкулеза, которая имеет место на текущий момент.

Пример. Во время взятия на учет была инфильтративная форма туберкулеза. При неблагоприятном течении заболевания сформировался фиброзно-кавернозный туберкулез легких (или сохраняется крупная туберкулема с распадом или без него). В переводном эпикризе должен быть указан диагноз фиброзно-кавернозного туберкулеза легких (или туберкулемы).

При переводе пациента в контрольную группу учета (III) диагноз формулируют по следующему принципу: клиническое излечение той или иной формы туберкулеза (выставляют наиболее тяжелый диагноз за период болезни) с наличием остаточных посттуберкулезных изменений (больших, малых) в виде (указать характер и распространенность изменений, характер остаточных изменений).

Клиническое излечение очагового туберкулеза легких с наличием малых остаточных посттуберкулезных изменений в виде единичных мелких плотных очагов и ограниченного фиброза в верхней доле левого легкого.

Клиническое излечение диссеминированного туберкулеза легких с наличием больших остаточных посттуберкулезных изменений в виде многочисленных плотных мелких очагов и распространенного фиброза в верхних долях легких.

Клиническое излечение туберкулемы легких с наличием больших остаточных изменений в виде рубцов и плевральных утолщений после малой резекции (S1, S2) правого легкого.

У больных внелегочным туберкулезом диагнозы формулируют по такому же принципу.

Клиническое излечение туберкулезного коксита справа с частичным нарушением функции сустава.

Клиническое излечение туберкулезного гонита слева с исходом в анкилоз.

Клиническое излечение туберкулезного гонита справа с остаточными изменениями после операции - анкилоз сустава.

Клиническое излечение кавернозного туберкулеза правой почки.

Порядок диспансерного наблюдения и учета взрослых пациентов представлен в таблице 1.

ПОРЯДОК ДИСПАНСЕРНОГО НАБЛЮДЕНИЯ И УЧЕТА КОНТИНГЕНТОВ ВЗРОСЛЫХ, СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ ПРОТИВОТУБЕРКУЛЕЗНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ

| Группа/ подгруппа учета | Характеристика контингентов | Периодичность посещений врача больным или больного врачом | Срок наблюдения в группе учета | Лечебно-диагностические и профилактические мероприятия | Критерии эффективности диспансерного наблюдения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

| Нулевая группа | |||||

| 0-А | Лица, нуждающиеся в определении активности туберкулезного процесса | Определяется методикой диагностики | Не более 3 месяцев | Комплекс диагностических методов, по показаниям - пробная химиотерапия | Установление диагноза |

| 0-Б | Лица, нуждающиеся в проведении дифференциально-диагностических мероприятий | Определяется методикой диагностики | 2 - 3 недели | Комплекс диагностических мероприятий | Установление диагноза |

| Первая группа (активный туберкулез) | |||||

| I-A | I-A (МБТ+) впервые выявленные больные с бактериовыделением I-A (МБТ-) впервые выявленные больные без бактериовыделения | При амбулаторном лечении - ежедневно, при интермиттирующем лечении - 3 раза в неделю, в исключительных случаях - 1 раз в 7 - 10 дней | Определяется длительностью основного курса лечения, но не более 24 месяцев с момента взятия на учет | Основной курс лечения, при наличии показаний - хирургическое лечение, санаторное лечение. Мероприятия по социально-трудовой реабилитации. Санитарнооздоровительные и профилактические мероприятия в очагах инфекции | Достижение клинического излечения и перевод в III группу учета 85% пациентов после эффективного основного курса лечения, но не позднее 24 месяцев с момента взятия на учет. Перевод больных во II группу - не более 10% численности I группы |

| I-Б | I-Б (МБТ+) больные с рецидивом с бактериовыделением I-Б (МБТ-) больные с рецидивом без бактериовыделения | ||||

| I-В | Больные, самовольно прервавшие лечение и уклонившиеся от обследования | Перевод больных в I-B группу производят через 1 месяц после утраты контакта. Срок пребывания - до возобновления лечения или получения достоверных сведений о судьбе больного (смерть, перевод, отъезд) | Индивидуальная работа с больным. При необходимости - организация обязательного обследования и лечения согласно статье 10 Федерального закона | Число пациентов в I-B подгруппе не должно превышать 5% численности всей первой группы! | |

| Вторая группа (активный туберкулез с хроническим течением) | |||||

| II-A | Больные, интенсивное лечение которых может привести к излечению туберкулеза | Определяется состоянием больного и проводимым лечением | Длительность наблюдения не ограничена | Индивидуализированная комплексная химиотерапия с учетом лекарственной чувствительности МБТ, хирургическое и санаторное лечение, дополнительные оздоровительные мероприятия, повышающие эффективность лечения. Профилактические мероприятия в очаге туберкулезной инфекции | Достижение клинического излечения туберкулеза ежегодно у 15% больных после перевода во II-А подгруппу |

| II-Б | Больные, нуждающиеся в общеукрепляющем, симптоматическом лечении и при возникновении показаний - в противотуберкулезной терапии | Определяется состоянием больного и проводимым лечением | Длительность наблюдения не ограничена | Лечебные мероприятия, продлевающие жизнь. Хирургическое и санаторное лечение - по показаниям. Профилактические мероприятия в очаге туберкулезной инфекции | Увеличение продолжительности жизни больных, уменьшение распространения туберкулезной инфекции за счет противоэпидемической и профилактической работы в очаге |

| Третья группа (излеченные больные) | |||||

| III | Лица с неактивным туберкулезным процессом после клинического излечения | Не реже 1 раза в 6 месяцев. В период проведения противорецидивных курсов - в зависимости от методики их проведения | Лица с большими либо малыми остаточными изменениями при наличии отягощающих факторов - 3 года. Лица с малыми остаточными изменениями без отягощающих факторов - 2 года. Лица без остаточных изменений - 1 год | Комплексное обследование пациентов не реже 1 раза в 6 месяцев (по показаниям - чаще). Проведение противорецидивных курсов химиотерапии - по показаниям. При обнаружении в процессе операции активных туберкулезных изменений в органах - проведение комбинированной химиотерапии длительностью до 6 месяцев - по показаниям. Санаторное и общеукрепляющее лечение. Мероприятия по социально-трудовой реабилитации | При клиническом благополучии - снятие с учета и перевод под наблюдение поликлиники общей лечебной сети по месту жительства с последующим проведением медицинских осмотров 2 раза в год в течение 3 лет после снятия с учета. Рецидив туберкулеза - не более чем у 0,5% среднегодовой численности лиц, наблюдавшихся в III группе в отчетном году |

| Четвертая группа (контакты) | |||||

| IV-А | Лица, состоящие в бытовом (родственном, квартирном) и производственном контакте с больным активной формой туберкулеза с установленным или неустановленным бактериовыделением | 1 раз в 6 мес. при контакте с бактериовыделителем и 1 раз в год при контакте с больным активной формой туберкулеза без установленного бактериовыделения | Длительность наблюдения определяют сроком излечения больного плюс 1 год после прекращения контакта с бактериовыделителем | Комплексное обследование 2 раза в год. В первый год после выявления источника инфекции по показаниям проводят курс химиопрофилактики в течение 3 - 6 месяцев. По показаниям проводят также повторный курс химиопрофилактики, общеукрепляющие мероприятия, способствующие повышению иммунитета, в том числе санаторное лечение. Противоэпидемические мероприятия в очаге | Общая заболеваемость контактных лиц в бациллярных очагах - не более 0,25% от среднегодовой численности |

| IV-Б | Лица, имеющие профессиональный контакт с источником инфекции: работники противотуберкулезных (туберкулезных) учреждений, работники неблагополучных в отношении туберкулеза скота и птиц хозяйств и лица, имеющие постоянный контакт с источником инфекции | Не реже 1 раза в 6 месяцев | Определяется сроком работы в условиях профессионального контакта плюс 1 год после его прекращения | Комплексное обследование 2 раза в год: первый раз - рентгенограмма органов грудной клетки, анализы крови и мочи, у женщин - осмотр гинеколога; второй раз - осмотр врача-диспансеризатора; лабораторные, лучевые, инструментальные исследования - по показаниям. Контроль соблюдения правил техники безопасности. Ежегодно курс общеукрепляющего лечения. Химиопрофилактика - по показаниям | Заболеваемость туберкулезом лиц из профессионального контакта - не более 0,25% от среднегодовой численности |

СХЕМА ОБСЛЕДОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ, СОСТОЯЩИХ НА ДИСПАНСЕРНОМ УЧЕТЕ

| Группа/ подгруппа учета | Лучевые методы исследования | Исследования бактериовыделения |

| 1 | 2 | 3 |

| 0 (нулевая) | Рентгенограммы, томограммы, УЗИ (при туберкулезе мочеполовых органов) перед зачислением в группу, в дальнейшем не реже 1 раза в месяц (по показаниям - чаще) | Бактериоскопия (простая, люминесцентная), посев перед зачислением в группу, в дальнейшем ежемесячно |

| I-A, I-Б II-А | Больные туберкулезом органов дыхания | Во время курса химиотерапии: |

| Во время курса химиотерапии: | - в интенсивную фазу - не реже 1 раза в месяц; | |

| - в интенсивную фазу - не реже 1 раза в 2 месяца; | - перед решением о переходе к фазе продолжения; | |

| - перед решением о переходе к фазе продолжения; | - в фазу продолжения - в конце ее второго месяца и | |

| - в фазу продолжения - по показаниям; | в дальнейшем - по показаниям; | |

| - перед завершением курса лечения. | - перед завершением курса лечения. | |

| По завершении курса химиотерапии - по показаниям, но не реже 1 раза в 6 мес. | По завершении курса химиотерапии - по показаниям, но не реже 1 раза в 6 мес. | |

| Больные внелегочным туберкулезом | ||

| По показаниям, но не реже 1 раза в 6 месяцев | ||

| II-Б | По показаниям, но не реже 1 раза в 6 месяцев | По показаниям, но не реже 1 раза в 6 месяцев |

| III, IV | Рентгенограммы перед зачислением в группу учета (томограммы - по показаниям). | Исследование мокроты, мочи или другого диагностического материала перед |

| В дальнейшем - не реже 1 | зачислением в группу. | |

| раза в 6 месяцев, по показаниям - чаще | В дальнейшем - не реже 1 раза в 6 месяцев, по показаниям - чаще |

Примечание. Анализы крови, мочи и другие лабораторные исследования (по показаниям) производят пациентам 0 группы и больным I-A, I-Б и II-А подгрупп в интенсивной фазе химиотерапии не реже 1 раза в месяц, в фазе продолжения - не реже 1 раза в 3 месяца; больным II-Б подгруппы - 1 раз в 6 месяцев (по показаниям - чаще), лицам из III и IV групп - 1 раз в 6 месяцев.

Дополнительные исследования, необходимые в ходе химиотерапии, определены в соответствующей инструкции (Приложение N 8 к настоящему Приказу).

Всем пациентам с пиурией, гематурией и альбуминурией производят трехкратные исследования мочи на МБТ.

В ТЕРАПЕВТИЧЕСКОМ СТАЦИОНАРЕ

О. Е. Буянова, И. Г. Даниляк, Ю. И. Найманн, Е. Ф. Рогова,

Туберкулез является одной из самых актуальных и наиболее недооцениваемых проблем здравоохранения в мире [12]. В России заболеваемость туберкулезом значительно увеличилась (в 2000 г. официальный показатель заболеваемости равен 90,7, а показатель смертности - 20,4 на 100 000 населения), что расценивается как эпидемия этого заболевания, которая становится слишком опасной, уносящей ежегодно больше человеческих жизней, чем любые другие инфекционные заболевания [1-2, 4-6].

Туберкулез манифестирует острым началом, быстро развивающимся обширным воспалением легких и часто протекает под маской внебольничной пневмонии, когда на первом плане - синдром интоксикации и кашля с мокротой, болями в грудной клетке. В ЛПУ общей медицинской сети таким больным правильный диагноз ставится поздно или не ставится вообще 1.

Приводим наше наблюдение.

Больной Р., 26 лет, поступил в клинику с жалобами на кашель с небольшим количеством мокроты, особенно утром, и сильный сухой кашель, чаще ночью, боли в правой половине грудной клетки при кашле и глубоком дыхании, одышку при физической нагрузке, потливость, лихорадку, нарастающую слабость, прогрессирующее похудание, отсутствие аппетита.

Заболевание, которое пациент связывал с переохлаждением, началось остро за месяц до поступления в клинику. У него повысилась температура тела до 37,5 град. С , что сопровождалось сильной слабостью, ломотой в костях, отсутствием аппетита. На следующий день температура повысилась до 37,8 град. С , появился умеренный кашель с небольшим количеством светлой мокроты. Врачом поликлиники была диагностирована острая респираторная вирусная инфекция и назначена симптоматическая терапия. Однако состояние больного не улучшалось, к вышеперечисленным симптомам присоединились сухой кашель, боли в правой половине грудной клетки, связанные с дыханием, и он самостоятельно начал прием сумамеда , что привело к снижению температуры до субфебрильных цифр, уменьшению кашля. При повторном осмотре врачом через 5 дней от начала болезни у пациента были выявлены хрипы над правым легким. Проведенное рентгеновское исследование органов грудной клетки обнаружило участок инфильтрации в нижней доле правого легкого, в связи с чем больной (диагноз - пневмония) был госпитализирован в больницу по месту жительства, где ему было назначено лечение внутримышечными инъекциями ампициллина в адекватной дозе. Однако состояние его не улучшалось. Беспокоили боли в грудной клетке, сильный сухой кашель, особенно по ночам, потливость, отсутствие аппетита, слабость. Рентгенография легких, проведенная через 10 дней от начала терапии ампициллином , обнаружила отрицательную динамику в виде увеличения размеров инфильтрации в нижней доле правого легкого. В анализе крови: лейкоцитоз (8300 в 1 мкл), лимфоцитоз (36%). Мокрота слизисто-гнойная, микобактерии туберкулеза (МБТ) не обнаружены. Ампициллин был заменен на гентамицин , что совпало с резким ухудшением состояния больного (возобновилась лихорадка до 39,6 град. С с ознобами и сильной ночной потливостью, усилились слабость, боли в правой половине грудной клетки, связанные с дыханием, появились шум в ушах и головокружение. На рентгенограмме отмечена неоднородность структуры инфильтрата, появление жидкости в плевральной полости. Больной проконсультирован фтизиатром, который отверг специфическую этиологию заболевания и подтвердил диагноз нижнедолевой правосторонней пневмонии. Была начата терапия ципролетом и цефазолином , что не оказало терапевтического эффекта (прогрессировала слабость, появилась одышка при физической нагрузке). Больной похудел за месяц болезни на 12 кг.

По просьбе пациента (диагноз - плевропневмония нижней доли правого легкого затяжного течения) его выписали из стационара для консультации в Госпитальной терапевтической клинике ММА им. И.М. Сеченова, где был госпитализирован.

Пациент работает грузчиком. Профессиональных вредностей не имел. Социально-бытовые условия хорошие. Курит с 18 лет (7 сигарет в сутки), злоупотреблял алкоголем, были длительные периоды запоев. В детстве часто болел простудными заболеваниями, ангинами. Контакта с больными туберкулезом не имел (хотя один из грузчиков в бригаде недавно вернулся из мест лишения свободы, но, видимо, туберкулезом не болел).

При поступлении: пациент астенического телосложения, пониженного питания, кожные покровы бледные, чистые, отеков нет. Температура тела 38,2 град. С . Лимфатические узлы не пальпируются. ЧД 19 в мин. Правая половина грудной клетки отстает при дыхании, перкуторно определяется тупой звук справа ниже угла лопатки. Аускультативно : дыхание в зоне притупления резко ослаблено, хрипы не выслушиваются. Тоны сердца нормальной звучности, ритмичные, шумов нет. ЧСС 86 в мин. АД 110/70 мм рт.ст . Живот мягкий безболезненный во всех отделах. Печень пальпируется на 1см ниже края реберной дуги, безболезненная. Селезенка не увеличена. Со стороны др. органов и систем патологии не выявлено. Анализ рентгенограмм, сделанных до поступления в клинику, выявил инфильтрат в нижней доле правого легкого с деструкцией и формированием полости распада.

Анализ крови: лейкоциты - 8330 в 1 мкл, нейтрофилы - 50%, лимфоциты - 36%, моноциты - 12%, эозинофилы - 1,5%, базофилы - 0,5%. СОЭ 45 мм/ч. Отмечено повышение уровня a 1 - (9,4%) и (15,5%) a 2 -фракций глобулинов, фибриногена (5,48 г/л). Анализ мочи без патологии. Иммуноглобулины: А - 275 мг% , М - 115 мг% , G - 1280%. Антитела к ВИЧ не обнаружены. Выявлены маркеры вируса гепатита С. Анализ мокроты: характер - слизисто-гнойный, лейкоциты - 5-10 в п./ зр ., в скоплениях - до 40, эпителий плоский - значительное количество. Микобактерии туберкулеза не выявлены. При исследовании мокроты на посев выделены: Branchamella catarrhalis (степень обсемененности - 10 6 ), Candida sp . (степень обсемененности - 10 2 ).

При пункции плевральной полости удалено 600 мл серозной жидкости, что позволило при контрольном рентгеновском исследовании четко выявить участок инфильтрации легочной ткани с полостью распада. Анализ плевральной жидкости: цвет - светло-желтый, мутная, белок - 15,5%, проба Ривольта - положительная, рН - 8,0; глюкоза - 100 мг% ; лейкоциты 40-80 × 10 12 /л, скопления - до "густо"; клетки мезотелия - единичные; эритроциты - 10-15 в п / зр . Атипичные клетки не найдены. Лимфоциты - 88%, нейтрофилы - 8%, эозинофилы - 4%. МБТ при микроскопии нет. Посев плевральной жидкости: роста бактерий нет.

Предварительный диагноз при поступлении: пневмония нижней доли правого легкого неуточненной этиологии тяжелого течения, экссудативный правосторонний плеврит. Но, исходя из эпидемиологической обстановки по туберкулезу и учитывая данные анамнеза больного, свидетельствующие о злоупотреблении им алкоголем, отсутствие эффекта от проведенной в течение месяца до поступления в клинику массивной неспецифической антибактериальной терапии, наличие выраженной интоксикации больного при его значительном похудании, принимая во внимание выявленную инфильтрацию легочной ткани с полостью распада, развитие экссудативного плеврита, лимфоцитоз и моноцитоз в крови, с момента госпитализации пациента подозревался инфильтративный туберкулез легких.

Уже на 2 день его пребывания в клинике он был проконсультирован фтизиатром, который для исключения специфической этиологии воспалительного процесса рекомендовал проведение обследования. В связи с тем, что применение в течение месяца до поступления в клинику массивной антибактериальной терапии препаратами из различных групп ( макролиды , полусинтетические пенициллины, аминогликозиды , фторхинолоны 1 поколения, цефалоспорины ) оказалось неэффективным, а его состояние и прогрессирование патологического процесса в легких не позволяли проводить выжидательную тактику, было решено назначить ему один из фторхинолонов II поколения с широким антимикробным спектром действия, считающийся препаратом выбора в случаях пневмоний тяжелого течения, в т.ч. и с нетрадиционной этиологией [9]. В качестве такого препарата был избран авелокс ( моксифлоксацин ) по 400 мг (1 таблетка в сутки) в течение 10 дней. Кроме того, проводились дезинтоксикационная терапия и лечение антиоксидантами (аскорбиновая кислота, аевит ), что привело к улучшению состояния больного, постепенному спаду температуры до нормальных цифр, уменьшению слабости и потливости, появлению аппетита, снижению СОЭ до 14 мм/ч. После пункции плевральной полости значительно уменьшилась одышка, улучшилась аускультативная картина (стало лучше проводиться дыхание). Но авелокс обладает и противотуберкулезной активностью, полученный четкий терапевтический эффект от его применения не позволял однозначно определить неспецифическую пневмонию, а повторные отрицательные бактериоскопические анализы мокроты на МБТ также не давали возможности исключить инфильтративный туберкулез, т.к. известны частые ошибки лабораторной диагностики туберкулеза в непрофильных стационарах [2, 11]. Поэтому упорно продолжался диагностический поиск. Больной был повторно проконсультирован фтизиатром, который рекомендовал проведение дообследования пациента (бактериоскопия в НИИ туберкулеза, проба Манту, иммунологические тесты на туберкулез).

Проба Манту оказалась положительной (19 мм, без гиперэргических реакций). Бактериоскопия мокроты в НИИ туберкулеза методом люминесцентной микроскопии выявила МБТ. Анализы ДНК МБТ методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) и антител к ним методом иммуноферментного анализа оказались отрицательными. Полученные результаты позволили диагностировать у больного инфильтративный туберкулез нижней доли правого легкого в фазе распада.

Больной вновь был проконсультирован фтизиатром и с диагнозом: "инфильтративный туберкулез нижней доли правого легкого в фазе распада, МБТ+, правосторонний экссудативный плеврит" - был переведен в НИИ туберкулеза.

Т.о., в данном случае туберкулез легких, протекавший под маской внебольничной пневмонии и плеврита, был диагностирован поздно, что объясняется отсутствием у врачей настороженности в отношении специфичности заболевания и в связи с этим недостаточным обследованием больного до поступления в клинику (не проводились 3-кратное суточное исследование мокроты на МБТ, проба Манту, реакция ПЦР), а также неправильной интерпретацией результатов рентгеновского исследования.

Данные литературы указывают на частоту диагностических ошибок в лечении больных инфильтративным туберкулезом легких, поступающих в терапевтические стационары якобы по поводу пневмонии. Ошибочный диагноз имеет место в 34-40% случаев [6]. Анализ показал, что лишь у 28% больных туберкулез был диагностирован в течение первых 3 недель на основании обнаружения МБТ или оценки рентгеновских данных, у 34% - через месяц пребывания в стационаре, на 2 месяце - у 18% и у 20% - только через 2-3 месяца [2]. Ошибки диагностики часто связаны с тем, что МБТ при бактериоскопическом исследовании мокроты в первые 2-3 недели болезни нередко не обнаруживаются, особенно у больных казеозной пневмонией и при отсутствии деструктивных изменений в легких. Кроме того, следует иметь в виду частые ошибки при сборе мокроты и ее лабораторном исследовании в неспециализированных стационарах даже при наличии бактериовыделения , как было в нашем случае. Затрудняет диагностику специфического процесса также обнаружение у больного туберкулезом органов дыхания неспецифической патогенной микрофлоры, что имелось и у нашего пациента. По данным специалистов, у больных инфильтративным туберкулезом легких более чем в 2/3 случаев высеиваются неспецифические микроорганизмы, что следует учитывать при дифференциальной диагностике пневмонии и специфического воспалительного процесса. Заблуждения связаны и с неправильной оценкой локализации воспалительного процесса. Хотя для инфильтративного туберкулеза более характерно поражение 1-2, 6 сегментов, но особенно при иммунодефиците и сопутствующей патологии наблюдается его локализация в нижней доле и в средней доле правого и язычковых сегментах левого легкого [2]. Для правильного распознавания туберкулеза легких важно обследование больного, которое включает обязательные, дополнительные и инструментальные методы диагностики [3, 5-6, 10, 12].

Чтобы избежать ошибок, фтизиатры рекомендуют начинать обследование больного с обязательного изучения жалоб, анамнеза, осмотра больного, рентгеновского обследования в прямой и боковой проекциях, 3-кратного бактериоскопического исследования мокроты, собранной за сутки, на МБТ с одновременным ее посевом на питательную среду, реакции Манту. Пациенты, у которых не удалось обнаружить МБТ в мокроте при стандартном обследовании, повторно подвергаются бактериоскопии и культуральному исследованию мокроты, промывных вод, аспирата из бронхов, бронхоальвеолярного смыва, ПЦР. Подчеркивается необходимость тщательного изучения анамнеза болезни. При этом очень важным является указание на перенесенный в прошлом туберкулез, установление возможного контакта с больным туберкулезом, особенно с бацилловыделителем , а также принадлежность пациента к группам риска: лица из неблагоприятных социальных групп (мигранты, беженцы, бывшие заключенные и т.п.). Следует учитывать наличие сопутствующей патологии, для которой характерно присоединение туберкулеза (пневмокониозы, сахарный диабет, алкоголизм, СПИД), и имевшуюся глюкокортикостероидную , цитостатическую или лучевую терапию [1, 2].

Решающее значение имеет поиск МБТ, т.к. туберкулез легких - инфекционное заболевание, и лишь выявление МБТ делает диагноз абсолютно верным. Выявление возбудителя начинается с бактериоскопических методов с окраской мокроты по Цилю - Нильсену и люминесцентного с окраской флюорохромами , что наиболее экономично и рекомендовано ВОЗ. Золотым стандартом является выявление МБТ культуральными методами. Посевы проводят на спецсреды , в т.ч. жидкие, в автоматизированных системах учета роста типа BACTEC , что позволяет обеспечить рост возбудителя. Эффективность обнаружения МБТ растет при использовании ПЦР, направленной на выявление ДНК МБТ в диагностическом материале. Этот метод считается дополнительным, может давать при туберкулезе отрицательные результаты и должен сопоставляться с результатами др. исследований [7].

Для распознавания специфической этиологии воспалительного процесса важны критерии дифференциальной диагностики инфильтративного туберкулеза легких и внебольничной пневмонии. Учитывая мнения специалистов [2, 5-6] и наш личный опыт, предлагаем наиболее достоверные данные, приведенные в табл.

В неясных случаях надо использовать инструментальные ( инвазивные ) методы исследования, среди которых наибольшее значение имеет бронхоскопия с различными видами биопсий и последующим морфологическим исследованием полученного материала. Особые трудности появляются при дифференциальной диагностике неспецифического воспалительного процесса в

легких и казеозной пневмонии. Творожистый некроз ткани легкого обычно развивается у больных с выраженным клеточным иммунодефицитом. Остро возникающее поражение легких при казеозной пневмонии сопровождается интермиттирующей лихорадкой, бронхо-легочными проявлениями, тяжелым интоксикационным синдромом и прогрессирующей дыхательной недостаточностью. Характерна скудность аускультативных данных. При рентгеновском исследовании выявляется интенсивное затемнение, распространяющееся более чем на 1 долю с наличием одной или нескольких полостей, и очаги бронхогенной диссеминации в др. легком. В анализе крови - выраженный нейтрофильный лейкоцитоз, лимфопения и значительно ускоренная СОЭ.

Дифференциально-диагностические критерии инфильтративного туберкулеза легких и внебольничной пневмонии

Цель исследования. Выявление возможности прогнозирования множественной лекарственной устойчивости возбудителя у больных с впервые выявленным туберкулезом легких без бактериовыделения по данным рентгенологического наблюдения путем обнаружения специфических закономерностей рентгенологической картины заболевания на фоне химиотерапии.

Материалы и методы исследования. Работа основана на результатах динамического рентгенологического исследования органов грудной полости 64 больных с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких без бактериовыделения, которые с 2012 по 2015 гг. проходили лечение в легочно-терапевтическом и легочно-хирургическом отделениях Воронежского областного клинического противотуберкулезного диспансера им. Н.С. Похвисневой. Под наблюдением находились 48 (75,0%) мужчин и 16 (25,0%) женщин, средний возраст которых составил 35,5 лет.

Настоящее исследование соответствовало дизайну проспективного когортного одноцентрового сплошного наблюдения. Все пациенты оформили информированное согласие о проведении клинического исследования. В исследование вошли пациенты с впервые выявленным инфильтративным туберкулезом легких без бактериовыделения, которые после применения химиотерапии не менее 2 месяцев были прооперированы. Из исследования были исключены больные с другими формами туберкулеза, бактериовыделители и пациенты, в комплексную терапию которых не вошло хирургическое лечение. Диагноз туберкулеза легких у всех пациентов был установлен на основании клинико-рентгенологических данных активности туберкулезного процесса, при этом до начала лечения в обязательном порядке проводилась мультисрезовая рентгеновская компьютерная томография (МСРКТ) органов грудной полости. Через 2 месяца химиотерапии делали повторную МСРКТ органов грудной полости с оценкой рентгенологической динамики туберкулезного процесса.

Оценку рентгенологической динамики осуществляли на основе разработанного нами способа коррекции лечения больных туберкулезом легких без бактериовыделения по данным рентгенологического исследования (патент № RU 2 625 649 от 17.07.2017 г.) путем сравнения объема туберкулезного фокуса с определением коэффициента изменения объема основного фокуса: КИООФ = (V2 месяца / V1 день) х 100%, где V2 месяца – объем основного фокуса инфильтрации при рентгенологическом исследовании через 2 месяца лечения, V1 день – объем основного фокуса инфильтрации до лечения. Расчет объема проводился с помощью математической формулы V = 4/3×πR3, где V – объем туберкулезного фокуса наибольшего диаметра (основной фокус), R – радиус основного фокуса, имеющего приближенно форму сферы.

Для выявления риска развития туберкулеза с МЛУ МБТ у больных инфильтративным туберкулезом легких без бактериовыделения результаты рентгенологической картины сравнили с результатами исследования операционного материала. Проводили гистологическое исследование операционного материала, его посев на твердые питательные среды и молекулярно-генетический анализ путем забора казеозного детрита из наибольшего туберкулезного фокуса, тест лекарственной чувствительности (ТЛЧ) ДНК МБТ методом ПЦР-real time.

Изучалась частота выявления МЛУ МБТ у больных впервые выявленным туберкулезом легких без бактериовыделения в зависимости от динамики рентгенологического исследования органов грудной полости. Рассчитывались чувствительность и специфичность КИООФ в прогнозировании МЛУ МБТ у больных туберкулезом легких без бактериовыделения в совокупной выборке.

Результаты исследования и их обсуждение. При поступлении в стационар 59 (92,19%) пациентов с инфильтративным туберкулезом не предъявляли жалоб, кашель со скудным количеством слизистой мокроты беспокоил 5 (7,81%) больных, незначительная слабость и общее недомогание наблюдались у 3 (4,69%) пациентов.

При рентгенологическом исследовании органов грудной полости у 55 (85,94%) пациентов инфильтративный туберкулез легких локализовался в верхней доле одного из легких (S1 и S2), у 7 (10,94%) – верхней доле и S6 нижней доли, у 2 (3,12 %) – в S6 нижней доли. У 18 (28,12%) больных отмечалась полость деструкции.

Все пациенты получали лечение по третьему режиму химиотерапии (РХТ) четырьмя противотуберкулезными препаратами основного ряда (изониазид, рифампицин, пиразинамид и этамбутол) в соответствии с приказом № 951 от 29.12.2014 г. Министерства здравоохранения Российской Федерации и рекомендациями ВОЗ, так как по данным микробиологического и молекулярно-генетического исследований возбудитель туберкулеза и ДНК МБТ не были выявлены, рисков развития множественной лекарственной устойчивости по данным анамнеза не установлено.

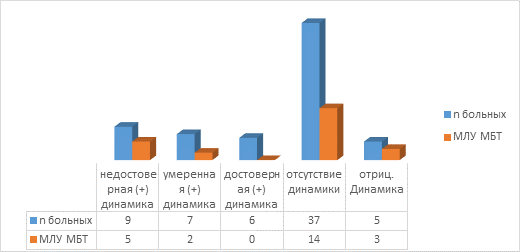

Результаты рентгенологического обследования пациентов и наличие МЛУ МБТ в операционном материале представлены на рисунке 1.

Рис. 1. Количество случаев МЛУ МБТ у оперированных пациентов с туберкулезом легких без бактериовыделения в зависимости от рентгенологической динамики

У 22 (34,37%) пациентов с инфильтративным туберкулезом без бактериовыделения по данным МСКТ органов грудной полости зафиксирована положительная динамика, которая в свою очередь подразделялась на недостоверную, умеренную и достоверную в зависимости от значения КИООФ. Недостоверная положительная динамика наблюдалась у 9 (14,06%) пациентов, в операционном материале которых МЛУ МБТ была выявлена молекулярно-генетическими методами в 5 (55,55%) случаях; умеренно положительная динамика – у 7 (10,94%) больных, МЛУ МБТ в операционном материале у них выявлена в 2 (28,57%) случаях; достоверная положительная динамика – у 6 (9,37%) пациентов, во всех этих случаях в операционном материале была обнаружена ДНК МБТ, чувствительная к изониазиду и рифампицину. У пациентов с умеренной положительной динамикой МЛУ МБТ в операционном материале обнаружена при уменьшении основного фокуса на 20–30% (пороговый диапазон).

У 37 (57,81%) пациентов с инфильтративным туберкулезом легких без бактериовыделения через 2 месяца наблюдения отсутствовала динамика рентгенологической картины, МЛУ МБТ интраоперационно у них выявлена в 14 (37,84%) случаях. У 5 (7,81%) больных с отрицательной рентгенологической динамикой МЛУ МБТ в операционном материале обнаружена в 3 (60,0%) случаях.

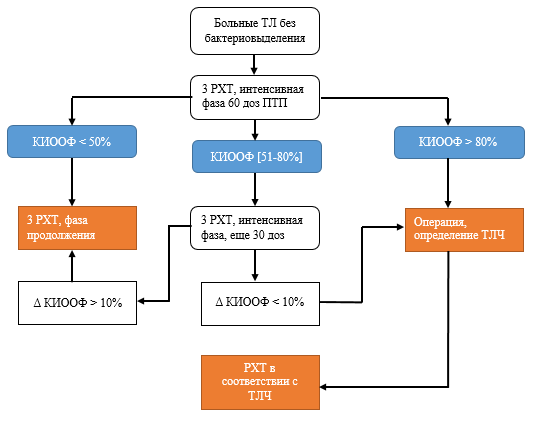

Результаты проведенных исследований подтверждают, что если после 2 месяцев химиотерапии КИООФ>80%, то у пациентов имеются или отрицательная динамика туберкулезного процесса (увеличение основного фокуса, увеличение количества перифокальных очагов), или ее отсутствие, или недостоверная положительная динамика (объем основного фокуса не изменился либо изменился незначительно), лечение туберкулеза легких препаратами первого ряда неэффективно, у пациентов наблюдается высокий риск МЛУ МБТ и необходима коррекция терапии. Больным должно проводиться хирургическое лечение с забором операционного материала на ДНК МБТ методом ПЦР РВ и последующим решением вопроса о лечении больного в специализированном МЛУ отделении.

Если значение КИООФ в пределах от 51 до 80%, то у пациентов отмечается умеренная положительная динамика. Необходимо продолжить химиотерапию еще в течение 1 месяца с последующей оценкой КИООФ по данным рентгенологической картины. Если коэффициент изменения основного фокуса сохраняется в диапазоне от 70 до 80% (пограничный диапазон), риск обнаружения МЛУ в операционном материале достаточно высок, пациенту рекомендуется хирургическое лечение.

Величина КИООФ≤50% указывает на клиническую эффективность выбранного режима химиотерапии, низкий риск МЛУ МБТ, следовательно, рекомендуется продолжить лечение с использованием стационарзамещающих технологий.

C учетом величины КИООФ рекомендована схема-алгоритм лечения больных туберкулезом легких без бактериовыделения (рис.2).

Рис. 2. Схема-алгоритм лечения больных туберкулезом легких без бактериовыделения

Чувствительность коэффициента изменения объема основного фокуса по данным рентгенологических измерений для выявления риска МЛУ МБТ у больных с туберкулезом легких без бактериовыделения составила 43,1%, специфичность – 100,0%.

1. Наличие отрицательной рентгенологической динамики у больных с впервые выявленным туберкулезом легких без бактериовыделения после контролируемого приема не менее 60 доз противотуберкулезных препаратов является риском развития МЛУ МБТ только в 60,0% случаев.

2. Коэффициент изменения объема основного фокуса по данным рентгенологического наблюдения в клинической практике может применяться для определения риска МЛУ МБТ, своевременного отбора пациентов для хирургического лечения, диагностики МЛУ МБТ в операционном материале и коррекции лечения.

3. Риск МЛУ МБТ наблюдается у больных туберкулезом легких без бактериовыделения при коэффициенте изменения объема основного фокуса больше 80% по данным рентгенологического наблюдения после 2 месяцев контролируемой химиотерапии.

Читайте также: