Процесс эволюции у животных паразитов

Несмотря на то что в настоящее время для медицины существенно большее значение имеют онкологические, сердечно-сосудистые, наследственные и респираторные заболевания, паразитарные и зоонозные болезни продолжают оставаться серьезной медицинской проблемой. Причины этого кроются в ускоренной эволюции возбудителей, переносчиков, резервуарных хозяев и биогеоценозов в целом, в первую очередь под действием комплекса антропогенных экологических факторов.

Хозяйственная деятельность человека в ряде случаев приводит к созданию новых комплексов условий, являющихся более благоприятными для существования очагов зоонозных заболеваний по сравнению с естественной природой даже в условиях урбанизации. Так, экологические обследования, проведенные в крупных городах тропического пояса, таких как Гавана, Манила,

Рио-де-Жанейро и др., показали, что многочисленные внутренние дворики, заросшие декоративной растительностью, крытые галереи, балконы и затеняющие навесы, мелкие водоемы и фонтаны, увлажняющие воздух, создают особо благоприятные условия для существования и размножения комара Ae'des egypti — основного переносчика вируса желтой лихорадки (рис. 23.1). При этом возбудитель начинает циркулировать между людьми, минуя основной природный резервуар — диких приматов.

Так возникают очаги заболевания городского типа. Анализ эпидемиологической обстановки городов Западной р,,с ' 231 ' Кома Р Aedes egypti

Европы, а также СНГ показал, что в городских парках и пригородных зонах массового отдыха населения нередко создаются благоприятные условия для существования больших групп переносчиков и циркуляции различных возбудителей природно-очаговых и трансмиссивных заболеваний. Этому способствуют разнообразие ландшафтов, создающихся искусственно, богатство растительного покрова, наличие бродячих кошек и одичавших собак, искусственное привлечение в зоны отдыха диких животных — белок, оленей, лосей, лесных и водоплавающих птиц, являющихся кормовой базой кровососущих членистоногих.

Так, в большинстве городских и пригородных парков Праги обнаружены устойчивые популяции собачьего клеща Ixodes ricinus. В городских и пригородных стоячих водоемах таких городов, как Москва, выплаживаются комары, а в речках с быстрым течением (р. Уводь в г. Иванове, р. Салгир в г. Симферополе, р. Учан-Су в г. Ялте) — мошки сем. Simuliidae. Даже не будучи инвазированными патогенными для человека возбудителями, мошки из этих популяций представляют для человека постоянную потенциальную опасность.

Большое значение для обогащения биогеоценозов паразитофа- уной, переносчиками трансмиссивных заболеваний имеет изменение хозяйственной деятельности человека в сельской местности. Террасирование горных склонов в тропических и субтропических странах с целью задержки воды и выращивания риса привело к расширению не только ареалов расселения комаров р. Anopheles, но и к распространению территорий малярийных районов в высокогорья. Такая ситуация возникла в Непале, Индонезии, в странах Индокитая. Горное и степное отгонное животноводство резко увеличивает кормовую базу аборигенных клещей и способствует появлению новых природных очагов трансмиссивных заболеваний. Известны природные очаги клещевого энцефалита в болгарских Родопах и в словенских Альпах, возникшие и поддерживающиеся благодаря сезонному выпасу скота.

Ухудшению паразитологической обстановки может способствовать и деятельность человека по преобразованию ландшафтов. Так, широко известно возникновение новых очагов мочеполового шистосоматоза на берегах Асуанского водохранилища в результате того, что население пустыни, занимавшееся ранее овцеводством и верблюдоводством, стало активно контактировать с водой, выращивая овощи, рис и ловя рыбу. В прибрежных мелководных зонах водохранилища создались благоприятные условия для развития промежуточных хозяев шисто- сом — моллюсков р. Planorbis, Bullinus и др. Этих факторов оказалось достаточно для интенсивного заражения населения. Сходная ситуация возникла в бассейне р. Вольта в Западной Африке, где в результате ирригационных работ возникли слабопроточные водохранилища, вследствие чего увеличились размеры популяций циклопов и участилась заболеваемость населения дракункулезом.

Расширению ареала распространения паразитических видов может способствовать создание человеком и некоторых промышленных объектов. Так, анкилостомиды, будучи представителями тропической и субтропической фауны, встречаются также за пределами зон теплого влажного климата в шахтах с высокой температурой и влажностью при условии загрязнения горных пород органическими веществами, в теплицах и оранжереях.

Широкие перемещения человека по территории планеты неоднократно приводили к заселению паразитами новых территорий и созданию новых очагов трансмиссивных заболеваний. Один из самых интересных примеров этого — обнаружение 23 марта 1930 г. в водоеме вблизи бразильского города Натала около 2000 личинок комара Anopheles gambiae, не встречавшегося ранее в Америке. В Западной Африке этот вид является одним из основных переносчиков возбудителей малярии. На протяжении ближайших лет этот африканский комар размножился в Южной Америке, и уже в 1937 г. начались эпидемии малярии, когда заболело около 100 000 человек, причем пятая часть из них умерла. Анализ ситуации показал, что в 1930 г. из Африки в Бразилию прибыл быстроходный миноносец французского военно-морского флота. Место стоянки этого корабля в Бразилии находилось в 1 км от места выплода первых комаров. Несомненно, несколько экземпляров A. gambiae были занесены в Америку именно этим кораблем.

Современный способ перевозки грузов на любые расстояния в контейнерах предоставляет комарам и другим членистоногим необычайно благоприятные условия для расселения. Известна даже эпидемия малярии среди работников перегрузочного пункта парижского аэропорта Орли после открытия контейнеров, в которых оказались зараженные комары. Выяснилось также, что имагинальные стадии насекомых легко переносят многочасовые перелеты на любые расстояния в салонах современных самолетов и, попав в благоприятные условия, могут образовывать новые популяции на большом отдалении от исходного ареала.

Еще большие возможности усложнения эпидемической ситуации связаны с тем, что паразиты и переносчики, как и любые объекты живой природы, способны адаптироваться к меняющимся условиям. Примером является изменение биологии размножения некоторых видов комаров. Так, переносчик вирусов желтой лихорадки и лихорадки денге комар Ae'des egypti, размножающийся в природе в небольших стоячих водоемах и даже в дуплах деревьев, заполненных водой, в антропогенных условиях способен откладывать яйца и развиваться в старых консервных банках, в брошенных автопокрышках, в небольших лужах на полу, в подвальных и полуподвальных помещениях. Благодаря этому формируются особые синантропные популяции этого комара. На строительстве Панамского канала в 1880— 1888 гг. от желтой лихорадки погибло около 20 000 человек. Больных помещали в больницу, где ножки всех коек стояли в сосудах с водой, чтобы их не беспокоили ползающие насекомые. Эти сосуды оказались благоприятной средой для размножения комаров Abdes egypti, которые получали возможность инфицироваться вирусом желтой лихорадки уже при первом кровососании. Таким образом, помещение больницы послужило дополнительным очагом распространения заболевания.

Другие виды комаров р. Aedes, а также р. Culex в настоящее время создают устойчивые городские популяции в странах с умеренным климатом. В отапливаемых помещениях эти комары могут размножаться не только летом, но и в холодные месяцы года, не покидая при этом подвалов, квартир и учреждений. Вырубка девственных тропических зарослей, где в кронах деревьев обитают определенные виды птиц, летучих мышей, обезьян и кровососущих членистоногих, слабо связанных с наземными участками биогеоценозов, приводит либо к быстрой гибели всего комплекса животных верхнего яруса леса, либо к адаптациям отдельных видов к меняющимся условиям. При этом у паразитических насекомых и клещей часто оказывается больше шансов выжить, чем у специализированных птиц и млекопитающих, питающихся плодами, семенами и листвой, — они могут перейти к питанию кровью человека и домашних животных. Эволюция возбудителей трансмиссивных заболеваний диких животных может при этом привести к возникновению у человека новых, ранее не известных болезней. Так, вероятно, вирус желтой лихорадки был распространен до заселения Америки человеком среди обезьян, ведущих древесный образ жизни, а переносчиком его были в основном комары из р. Haemagogus. Освоение Америки человеком вызвало адаптации комаров р. Aedes к питанию человеческой кровью, а затем способствовало и приспособлению вируса к обитанию у новых видов комаров и у человека.

Заселение Австралии европейцами, сопровождавшееся бурным развитием овцеводства, привело к заселению этого континента и комплексом паразитов, связанных в цикле развития с овцами. Некоторые из них, в частности печеночный сосальщик, адаптировались и к новым промежуточным хозяевам (см. разд. 21.1.1.1).

Применение человеком инсектицидов и акарицидов является не менее эффективным фактором, обеспечивающим естественный отбор переносчиков, а следовательно, и возбудителей трансмиссивных заболеваний, чем создание благоприятных условий для их размножения и развития. Известно множество примеров возникновения популяций переносчиков, генетически устойчивых к действию ядохимикатов.

Интенсификация контактов человека с природой и ее преобразование, в особенности в последнее время (освоение Сибири, девственных лесов бассейна Амазонки, высокогорий Центральной и пустынь Средней Азии и Африки), процессы одомашнивания новых видов диких животных (пушные звери, декоративные птицы и рыбы, лабораторные млекопитающие), обогащение естественных биогеоценозов введением в них новых видов живых организмов могут способствовать активизации процессов адаптивной эволюции возбудителей паразитарных и переносчиков трансмиссивных заболеваний. Это может привести к увеличению количества паразитарных и инфекционных трансмиссивных и зоонозных заболеваний у человека.

Оасность для популяций человека представляют также паразиты, в разных зонах земного шара использующие разных окончательных хозяев. Так, сосальщик Metagonimus yokogawai хорошо известен как паразит человека в бассейне среднего течения р. Амур. Этот же вид описан на территории Румынии, где он паразитирует в кишечнике кошек, а человека не поражает. То же касается другого дальневосточного вида сосальщиков, Nanophyetes salmincola, встречающегося на территории Аляски и Северной Канады, где он известен как паразит только рыбоядных животных. Этот же паразит в дальневосточном регионе встречается и у человека. Еще один сосальщик, Eurytrema pancreaticum (сосальщик поджелудочной железы), известен как возбудитель эуритрематоза человека в Юго-Восточной Азии, но широко распространен также в Средней Азии и Казахстане как паразит крупного рогатого скота (см. с. 271 и см. рис. 21.5, ж).

Несомненно, что изменение экологической обстановки и связанная с этим эволюция соответствующих биогеоценозов, с одной стороны, могут привести к расширению круга основных хозяев этих паразитов и вовлечению в него человека, тем более что адаптации к обитанию в человеческом организме у этих паразитов в других климатических зонах уже имеются. С другой стороны, освоению этими паразитами человека в качестве хозяина может способствовать изменение характера питания с использованием экзотических продуктов или миграция населения. При этом в зоне нового обитания могут оказаться не только новые паразиты, но и жизненный уклад с традициями питания и гигиены, способствующими их циркуляции в новых условиях.

Вопросы и задания для самоконтроля

- 1. Каким образом хозяйственная деятельность человека может приводить к ухудшению экологической обстановки?

- 2. Какое значение имеет широкое применение инсектицидов в сельском хозяйстве и в быту?

- 3. Приведите примеры расширения ареалов опасных паразитов, переносчиков и резервуарных хозяев возбудителей паразитарных и инфекционных заболеваний за счет антропогенных факторов.

- 4. Возможно ли появление новых видов паразитов человека в настоящее время?

- 5. Чему может способствовать освоение человеком новых территорий, использование экзотических продуктов питания, масштабная вырубка лесов, одомашнивание новых видов животных, фундаментальное изменение ландшафта?

Дегенерация — уменьшение уровня организации в процессе эволюции. Она выражается в утрате органов и прочих элементов строения организма в процессе видообразования. Во многом она подобна дегенерации на уровне развития отдельных особей, то есть морфологической.

Так отсутствие кишечника и вообще органов пищеварения у солитёра (Taenia solium) есть явление дегенеративное; несомненно, что предки нынешних ленточных глистов, имевшие сходство, вероятно, с современными сосальщиками (Trematodes), были, как и последние, снабжены пищеварительным трактом; но все более и более полное приспособление к паразитизму и к питанию веществами, почти не нуждающимися в пищеварительной обработке, повлекло за собой полное исчезновение (атрофию) всяких органов пищеварения. Это есть явление дегенерации при филогенетическом развитии. Поэтому, когда зоолог имеет дело с группой животных, отличающихся от сродных животных простотою, несовершенством или всей организации, или строения отдельных органов, он ставит себе вопрос: есть ли это простота первичная, т. е. представляют ли эти животные наибольшее сходство со своими предками, от которых другие сродные им животные уклонились в прогрессивном направлении, или наоборот, именно несовершенство организации является здесь позднее приобретённым, дегенеративным изменением организма. Асцидий, напр., считают за дегенерированную ветвь позвоночных.

Причина подобного рода дегенерации должна лежать, по крайней мере в весьма значительной степени, — во внешних условиях, в образе жизни организма. Существуют некоторые общие причины, которые во всех группах животного царства способны вызывать дегенерацию. Такое действие оказывает, напр., паразитический образ жизни; большинство истинных паразитов обнаруживает большую или меньшую степень дегенеративного строения; чем полнее приспособление к паразитизму, тем эта дегенерация значительнее, и во многих случаях мы можем наблюдать — как в выше приведенном примере — дегенеративные изменения в течение индивидуального развития паразитической особи. С особенною силою дегенеративное упрощение совершается у паразитов внутренностных, живущих в глубине органов или тканей другого животного и устраненных от всякого непосредственного влияния внешней среды. Тогда как паразиты наружные обыкновенно сохраняют в большей или меньшей степени способность передвижения, сохраняют органы движения и органы чувств,— у внутренностных паразитов дегенерация влечёт за собою часто полное исчезновение этих органов. В некоторых случаях дегенерация строения доходит до потери пищеварительного канала (ленточные глисты).

Другое весьма распространенное явление, влекущее за собой дегенеративные изменения организма, — это сидячий, прикреплённый образ жизни. Между различными классами животного царства мы наблюдаем, наряду с деятельными, подвижными формами, группы животных, ведущих неподвижную, недеятельную жизнь, обыкновенно прикрепляясь к подводным предметам. Существуют неподвижно-прикреплённые формы червей, моллюсков, ракообразных и др. У сидячих форм вырабатываются обыкновенно особые механические приспособления для пассивного собирания плавающих в воде питательных веществ, и в то же время наблюдается более или менее полная дегенерация органов внешних отношений — органов движения и чувств. Жизненный режим таких животных приближается к образу жизни растений, и по первому внешнему впечатлению они и напоминают нередко растительные организмы (полипы, трубчатые черви). И здесь часто резкие дегенеративные изменения совершаются в течение онтогенетического развития (асцидии).

Нередко дегенерации подвергаются лишь отдельные органы, причём однородные причины вызывают дегенерацию однородных органов у животных самых различных классов. Так мало подвижная жизнь вызывает дегенерацию органов движения. Жизнь в постоянной темноте сопровождается дегенерацией глаз у самых различных животных: подземные животные (крот), пещерные (протей), глубоководные. Не всегда, однако, дегенерация отдельных органов является выражением упадка, шага назад, регрессивных изменений организма. Напротив, и всякое совершенствование, прогрессивное изменение сопровождается дегенерацией именно тех органов, которые перестают служить, став излишними или будучи заменены более совершенными. Подобного рода дегенерации обязано своим происхождением огромное множество рудиментарных органов в животном царстве. Пример: превращение непарного, теменного глаза позвоночных в так называемый надмозговой придаток.

Аннотация научной статьи по биологическим наукам, автор научной работы — Горчакова Н.Г.

Похожие темы научных работ по биологическим наукам , автор научной работы — Горчакова Н.Г.

INTERACTIONS IN HOST-PARASITE SYSTEMS

The article discusses the basics of parasitism, the formation and operation of parasitic systems and the interaction of the elements that make up these systems at different levels. Despite centuries of human struggle against parasitic diseases, parasitosis currently remains an urgent problem of the world. Despite the fact that a huge arsenal of antiparasitic drugs is developed, the majority of the parasites continue active life. This is due to the fact that the parasitic organisms rapidly adapt to changing conditions, to the impact factors. When parasitism the form of cohabitation of interacting organisms is antagonistic unlike the other forms of symbiosis. When parasitism the antagonism is expressed not only by the parasite pathogen in relation to the "host", but vice versa from the host. Antagonism of host appears in opposing the introduction and development of the parasite, which is carried out with the help of specific and nonspecific defense systems. Antagonism of parasite consists of ways to suppress host’s defense systems or evade its effects. Parasites improve in the course of evolution, as a result the most adjusted ones survive and leave offspring. Therefore, the process of confrontation between the two components of parasitic systems "host-parasite" continues to ensure the functioning of parasitic systems, the expansion (or preservation) of their borders. Moreover, parasites often adapt to the new "owners", and thus expanding its host part and, accordingly, the area of its existence.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫХ СИСТЕМАХ

Н.Г. Горчакова, Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия (Нижний

Новгород, Россия), e-mail: nataly7416@rambler.ru.

Аннотация. В статье обсуждаются основы паразитизма, формирование и функционирование паразитарных систем и взаимодействие элементов, составляющих эти

ПоЛ'£змпмг1; пар^жгош и по изетонще: время остаются №|>овой дуальной пробпсм(л Не можете найти то, что вам нужно? Попробуйте сервис подбора литературы.

В процессе эволюции паразит меняется таким образом, чтобы использовать максимум ресурсов из организма хозяина, а хозяин развивается и усовершенствует все новые и новые средства борьбы с паразитом. Возникает ситуация замкнутого круга, когда усовершенствование паразита в противостоянии хозяину влечет за собой усовершенствование способов защиты у хозяина [4,10,12,14].

Некоторые паразиты развиваются в двух типах хозяев - дефинитивном и промежуточном. Например, у трематоды Fasciola hepatica дефинитивными хозяевами являются травоядные и всеядные млекопитающие (большое количество видов животных). Промежуточным хозяином является пресноводный моллюск - малый прудовик (Limnaea truncatula), всего один вид. Здесь, на личиночной стадии своего развития, паразит проявляет узкоспецифичность адаптации к своему хозяину - моллюску Limnaea truncatula. В данном случае, приспособленность к одному виду промежуточного хозяина не сужает ареал паразита, в связи с широким распространением моллюска L. truncatula. На половозрелой стадии гельминт использует в качестве среды обитания большое количество видов животных, может поражать и человека.

В связи с особенностями жизненного цикла черви-паразиты разделяются на биогельминтов и геогельминтов. Биогельминты развиваются с обязательным участием промежуточного хозяина, геогельминты не нуждаются в промежуточном хозяине, им для

1ри определенных условиях (впажноегь, температура) происходит сэзрсвакие льминок ь яйце.

Еще одна особенность эндопаразитизма - необыкновенная плодовитость паразитов

Взаимодействующие организмы (паразит; хозяин) образуют систему взаимодействия - паразито-хозяинную систему (ПХС). Паразито-хозяинные системы бывают инфекционные и инвазионные. Инфекционная ПХС включает восприимчивый организм и паразита, которым в данном случае являются патогенные доклеточные (вирусы), доядерные (бактерии) и протисты. Чтобы вызвать заболевание, инфекционный агент должен обладать патогенностью и вирулентностью. Инфекционная ПХС изменчива во времени и в пространстве, т.к. оба ее компонента изменчивы и неоднородны. Так, например, известно, что бруцеллы, даже в пределах одного вида (Вг. abortus) обладают разной вирулентностью. Также неоднородны по иммунному статусу и популяции хозяина (крупный рогатый скот). В связи с этим динамика ИПХС складывается следующим образом: эпизоотия —>■ межэпизоотический период —>■ эпизоотия. Таким образом, саморегуляция ИПХС основывается на постоянном взаимодействии составляющих ее компонентов. В момент эпизоотии популяция паразита значительно превосходит популяцию хозяина. Сочлены популяции хозяина с разной иммунной системой по-разному реагируют на внедрение чужеродного агента. В природных сообществах выживают самые сильные животные. А в случаях, где популяция хозяина формируется человеком - происходит изъятие из системы слабых животных. В результате под действием абиотических и биотических (антропогенных) факторов происходит уменьшение (и усиление) популяции хозяина. В дальнейшем в результате взаимодействия паразита с сильным хозяином происходит ослабление вирулентных свойств паразита. Наступает межэпизоотический период. Это период, когда популяция возбудителя переживает, персистирует в организме хозяина в латентной форме (характерно для инфекций, имеющих хроническую стадию заболевания) [9]. Для природно-очаговых инфекций характерно переживание возбудителя определенное время в организме факультативного хозяина. Выход из фазы резервации происходит при снижении резистентности популяции хозяина или при количественном увеличении восприимчивых животных. Особенно значительный скачек в сторону увеличения вирулентности возбудителя наблюдается при пополнении популяции хозяина неиммунными в отношении данного возбудителя-паразита животными. В данном случае

пассирования его через животное.

Взаимодействие популяции паразита с популяцией хозяина формирует

пр водит к его развитию или к загухак/ю. Однако на оргампзменном уровне паразит сохраняется, что в дальнейшем может снова привести к расширению границ эпизоотического процесса. Процессы саморегуляции паразитарных систем рассматриваются в трудах В.Д. Белякова и соавторов [2, 3].

Похожая динамика эпизоотического процесса наблюдается и в инвазионной паразитарной системе, роль паразита в которой отводится одноклеточным эукариотам, входящим в подцарство Одноклеточные животные (Protozoa) (например, кокцидии, малярийный плазмодий и др.). Это сходство связано с тем, что у доядерных организмов (бактерий) и Protozoa период развития короткий, а интенсивность размножения высокая. В связи с чем, течению эпизоотического процесса свойственны подъемы и спады.

1. Балашов Ю. С. Паразитизм и экологическая паразитология II Паразитология. 2011. Т. 45. №2. С. 81-93.

2. Беляков В.Д. Проблема саморегуляции паразитарных систем и механизм развития эпидемического процесса II Вестник АМН СССР. 1983. №5. С. 3-

м Беляков В.Д., Голубев Д.Б., Камирский Г.Д. и др. Саморегуляция паразитарных систем. П.: Медицина, 1987. 240 с.

4. Беэр С.А. Подходы к проблеме устойчивости паразитарных систем II Теоретические и прикладные проблемы гельминтологии. М.: ИНПА РАН, 1998. С. 97-107.

5. Биологический энциклопедический словарь II Гл. ред. М. С. Гиляров; Редкол.: А. А. Бабаев, Г. Г. Винберг, Г. А. Заварзин и др. 2-е изд., исправл. М.: Сов. Энциклопедия, 1986.

6. Большая советская энциклопедия. М.: Советская энциклопедия 1969—1978. 3-е изд. М., 2008. 672 с.

7. Горчакова Н.Г., Быков В.П., Усенков A.B. Функционирование открытых паразитарных систем на примере описторхоза. Н. Новгород: Издатель Ю.А. Николаев, 2003. -

8. Горчакова Н.Г. Эпизоотологический надзор при инфекционных и инвазионных болезнях на примере бруцеллеза и описторхоза (Функционирование паразитарных систем): Дис. д-ра биол. наук. Н. Новгород, 2003. 640 с.

10. Добровольский A.A., Евланов И.А., Шульман С.С. Паразитарные системы: анализ структуры и стратегии, определяющие их устойчивость II Экологическая паразитология. Петрозаводск: КНЦ РАН, 1994. С.5-44.

11. Догель В.А. Общая паразитология, П., 1962. 463 с.

12. Павловский E.H. Организм как среда обитания//Природа. 1934. №1. С. 80—91.

13. Павловский E.H. Природная очаговость трансмиссивных болезней в связи с ландшафтной эпидемиологией зооантропонозов. М.; П., 1964. 211 с.

14. Скрябин К.И. Симбиоз и паразитизм в природе. Петроград, 1923. 205 с.

1. Balashov Ju. S. Parazitizm i jekologicheskaja parazitologija II Parazitologija. 2011. T. 45. №2. S. 81-93.

2. Beljakov V.D. Problema samoreguljacii parazitarnyh sistem i mehanizm razvitija jepi-demicheskogo processa//Vestnik AMN SSSR. 1983. №5. S. 3-8.

3. Beljakov V.D., Golubev D.B., Kamirskij G.D. i dr. Samoreguljacija parazitarnyh sistem. L.: Medicina, 1987. 240 s.

4. Bejer S.A. Podhody k probleme ustojchivosti parazitarnyh sistem II Teoretiche-skie i prikladnye problemy gel'mintologii. M.: INPA RAN, 1998. S. 97-107.

5. Biologicheskij jenciklopedicheskij slovar' II Gl. red. M. S. Giljarov; Redkol.: A. A. Babaev, G. G. Vinberg, G. A. Zavarzin i dr. 2-е izd., ispravl. M.: Sov. Jenciklopedija, 1986.

6. Bol'shaja sovetskaja jenciklopedija. M.: Sovetskaja jenciklopedija 1969—1978. 3-е izd. M„ 2008. 672 s.

![]()

Задание 1.

У животных-паразитов, по сравнению со свободноживущими, в процессе эволюции произошло

1) усложнение строения и жизнедеятельности

2) упрощение строения и жизнедеятельности

3) усложнение строения, но упрощение жизнедеятельности

4) упрощение строения, но усложнение жизнедеятельности

Задание 2.

Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении

1) в пищу немытых овощей

2) воды из стоячего водоема

3) мяса, зараженного его личинками

4) плохо вымытой посуды, которой пользовался больной

Задание 3.

У червей-паразитов со сменой хозяев половое размножение происходит в

1) организме основного хозяина

2) организме промежуточного хозяина

3) наземно-воздушной среде

4) почве и водной среде

Задание 4.

Какое животное является промежуточным хозяином печеночного сосальщика

4) малый прудовик

Задание 5.

Белая планария отличается от медузы аурелии

1) способностью к половому размножению

3) наличием нервных клеток

4) типом симметрии

Задание 6.

В процессе эволюции три слоя клеток впервые возникли у червей

Задание 7.

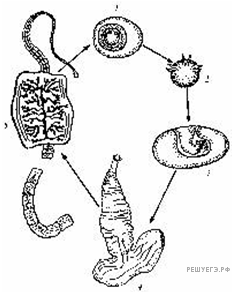

Какую функцию выполняют органы бычьего цепня, обозначенные на рисунке вопросительным знаком?

1) прикрепление червя к стенке кишечника хозяина

2) всасывание питательных веществ из кишечника хозяина

3) поглощение частиц пищи и их переваривание

4) выделение веществ, защищающих тело от переваривания

Весь материал - в документе.

У животных-паразитов, по сравнению со свободноживущими, в процессе эволюции произошло

1) усложнение строения и жизнедеятельности

2) упрощение строения и жизнедеятельности

3) усложнение строения, но упрощение жизнедеятельности

4) упрощение строения, но усложнение жизнедеятельности

Заражение человека бычьим цепнем может произойти при употреблении

1) в пищу немытых овощей

2) воды из стоячего водоема

3) мяса, зараженного его личинками

4) плохо вымытой посуды, которой пользовался больной

У червей-паразитов со сменой хозяев половое размножение происходит в

1) организме основного хозяина

2) организме промежуточного хозяина

3) наземно-воздушной среде

4) почве и водной среде

Какое животное является промежуточным хозяином печеночного сосальщика

4) малый прудовик

Белая планария отличается от медузы аурелии

1) способностью к половому размножению

3) наличием нервных клеток

4) типом симметрии

В процессе эволюции три слоя клеток впервые возникли у червей

Какую функцию выполняют органы бычьего цепня, обозначенные

на рисунке вопросительным знаком?

1) прикрепление червя к стенке кишечника хозяина

2) всасывание питательных веществ из кишечника хозяина

3) поглощение частиц пищи и их переваривание

4) выделение веществ, защищающих тело от переваривания

Основным хозяином паразита называют организм,

1) для которого характерно бесполое размножение

2) в котором происходит половое размножение паразита

3) которому паразит приносит наибольший вред

4) в котором поселяется личинка паразита

У свободноживущего плоского червя белой планарии, в отличие от печёночного сосальщика,

1) тело имеет двустороннюю симметрию

2) жизненный цикл происходит со сменой хозяев

3) имеется выделительная система

4) нервная система и органы чувств лучше развиты

Чей цикл развития представлен на рисунке?

1) печеночного сосальщика

2) бычьего цепня

3) гидроидного полипа

Задание 11 . Какое из перечисленных животных не имеет анального отверстия

3) белая планария

4) дождевой червь

Личинка широкого лентеца развивается в теле

3) малого прудовика

4) циклопа и рыбы

Финны эхинококка образуются

1) в головном мозге

4) во всех перечисленных органах

Взаимодействие человека и бычьего цепня называется

Стенка тела плоских червей представлена

2) наружным хитиновым скелетом

4) кожно-мускульным мешком

Свободноживущим видом является

2) широкий лентец

. Внутренние органы белой планарии помещаются

Читайте также: