Что принимали при отравлениях а османской империи

Пищевое отравление — симптомы и действия

Слабость, организм выворачивает наизнанку, мозг лихорадочно пытается понять, чем можно было так отравиться… Знакомая история? Итак, пищевое отравление — что делать?

По статистике летом пищевых отравлений случается больше всего. Тут нечему удивляться. Летом характерно обилие свежих овощей и фруктов, которые не все и не всегда хорошо моют. Ну, а всяческие готовые продукты ( от ресторанных блюд до вокзальных пирожков) на жаре быстро портятся.

Словом, летом шансов отравиться гораздо больше, чем в другие времена года.

Давайте разберемся, что такое пищевое отравление, какие у него симптомы и что делать, если вы или ваши близкие отравились.

Что такое пищевое отравление?

Пищевое отравление — это расстройство пищеварения, которое вызвано употреблением некачественных, испорченных, ядовитых или токсичных продуктов питания и напитков.

Пищевое отравление может быть двух видов.

Первый называется пищевая токсикоинфекция. Она вызывается употреблением испорченных продуктов. Просроченные или испортившиеся в результате неправильного хранения продукты питания поражаются патогенными микроорганизмами и становятся токсичными. Попав в желудок, они вызывают отравление.

Второй тип пищевого отравления называют токсическим. Он связан с употреблением в пищу заведомо несъедобных или ядовитых продуктов. Например, вы получите токсическое отравление, если наедитесь ядовитых грибов или напьетесь краски.

В этом материале мы не будем подробно останавливаться на токсических отравлениях, ведь для ликвидации их последствий требуется квалифицированная медицинская помощь. Если вы подозреваете, что вы или ваш ребенок отравились именно таким образом, немедленно вызывайте скорую.

А вот обычная токсикоинфекция вполне может быть оперативно побеждена в домашних условиях. Разумеется, если речь не идет о тяжелой форме вследствии сильного отравления. В этом случае также следует обращаться к медикам.

Как определить, что у вас пищевое отравление?

Основные симптомы пищевого отравления — тошнота и рвота, диарея, слабость и недомогание, боли в желудке, а также во многих случаях изменение цвета лица, озноб, повышение температуры.

В общем, кого-то скрутит от баночки просроченного йогурта, а кто-то может съесть половину 10-килограммового некачественного арбуза и отделается легким недомоганием.

Что делать при пищевом отравлении?

Если вы почувствовали симптомы пищевого отравления, следует предпринять четыре простых действия.

1 Очищение желудка

Однако, облегчить процесс поможет раствор марганцовки или пищевой соды.

2 Используйте сорбенты

Сорбентами называют вещества, способные выводить из организма токсины. Попав в желудочно-кишечный тракт, они препятствуют всасыванию токсинов и других вредных веществ, а затем и выводят их из организма.

Препараты этого типа должны всегда быть в вашей домашней или тем более походной аптечке. Это — самый эффективный способ быстро вывести из организма ядовитые вещества, попавшие туда с некачественными продуктами.

Наиболее популярным препаратом такого рода является активированный уголь. Однако, в любой аптеке вы найдете аналогичные средства в избытке. Некоторые препараты продаются в таблетках, некоторые — в порошках, которые нужно растворять в воде.

3 Пейте много воды

Самая обычная вода является очень действенным методом для избавления от последствий пищевого отравления. Ведь во время диареи или рвоты организм обезвоживается. Это в свою очередь может вызвать целый ворох дополнительных проблем.

Медики рекомендуют в день отравления и в последующие сутки выпивать не менее 2 л воды.

Также некоторые медики рекомендуют чередовать обычную воду со сладким чаем — глюкоза укрепляет организм. Главное, чтобы чай не был слишком крепким, поскольку в таком случае он может сам быть раздражающим фактором для желудка.

Как и в случае с предыдущей рекомендацией, желательно заранее озаботиться тем, чтобы поместить в свою аптечку специальные препараты, которые помогают бороться с обезвоживаением, а также восстанавливают микрофлору кишечника.

4 Правильный режим

После отравления вы будете испытывать слабость. Это не лучшее время для подвигов. Лучше придерживаться постельного режима, избегать физической нагрузки, а также немного поголодать.

Поначалу вы и не будете испытывать голода, организм будет буквально отторгать пищу. Однако, когда вам на второй день захочется перекусить, не давайте себе волю. Ограничьтесь кашей ( на воде, не на молоке!) или другими диетическими блюдами. Не дайте отравлению второй шанс.

Как предотвратить пищевое отравление

Что нужно делать, чтобы избежать пищевого отравления?

Конечно, от токсикоинфекции никто не застрахован. Некоторые виды продуктов или напитков вполне могут выглядеть как обычно, не иметь специфичного запаха

И все же — вы можете радикально снизить шансы на пищевое отравление, если будете следовать нескольким простым правилам.

1 Храните продукты правильным образом

Как бы это банально не звучало, то, что должно храниться в холодильнике — должно храниться в холодильнике. При температуре, указанной на этикетке. И не дольше срока, указанного на этикетке.

2 Соблюдайте гигиену

Мойте руки перед едой и, конечно же, перед приготовлением пищи. Соблюдайте чистоту на кухне. Аккуратно мойте посуду.

3 Не пейте воду из крана

Мы не в Германии или Дании. В Украине водопроводная вода вряд ли годится для питья даже собаками и кошкам, не говоря уже о людях.

4 Будьте внимательны при покупке продуктов

Особенно таких, как рыба, мясо и грибы. Также внимательно проверяйте сроки годности молочных продуктов.

5 Не ешьте сомнительную еду на улице или в низкопробных забегаловках

Не факт, что повара соблюдают гигиену даже в солидных ресторанах. Но там есть хотя бы веские причины надеяться на это.

И хотя душа даже самого изысканного эстета порой просит шаурмы или беляша, постарайтесь дотерпеть до ближайшего солидного кафе.

Россия как победительница Наполеона определяет послевоенное устройство мира. В союзе с Пруссией и Австрией она обеспечивает незыблемость решений Венского конгресса. Прообраз международных организаций будущего – Лиги наций, ООН.

Действительно, после окончательного низвержения Наполеона в Европе возникло и укрепилось стремление к сохранению установленного международного порядка, причем средством для этого представлялся постоянный союз европейских государей и периодический созыв международных конгрессов. Российский император Александр I был горячий сторонник этой идеи. 26 сентября 1815 года по его инициативе было объявлено об образовании Священного союза, а документ был подписан также императором Францем I Австрийским и королем Фридрихом Вильгельмом III Прусским. К этому договору впоследствии постепенно присоединились практически все монархи Европы за исключением Великобритании и Османской империи. Этот союз были призван сохранять незыблемость решений Венского конгресса 1814-1815 гг. и установленной им системы международных отношений. Исходя из принципа поддержки правящих монархических династий, участники этого союза боролись со всяким проявлением революционного и национально-освободительного движения в Европе.

В 1818–1822 гг. состоялся ряд конгрессов Священного союза - в Аахене, Троппау, Лайбахе (совр. Любляна), Вероне, участники которых выразили готовность бороться со всяким проявлением революционных настроений на континенте. Так, Александр I, вопреки общественному мнению России, отказался поддерживать начавшееся в 1821 году восстание в Греции против османского владычества.

Таким образом, в это время в Европе произошла перегруппировка сил, поскольку французскую гегемонию заменило политическое господство России, Англии и Австрии. В значительной степени это равновесие сил способствовало стабилизации международных отношений. Венская система просуществовала более сорока лет, и в это время Европа не знала значительных кровопролитных войн. Тем не менее она, как и большинство политических объединений, характеризовалась обострением противоречий между великими европейскими державами, стремлением этих государств расширить сферы своего политического и экономического влияния.

В области внешней политики эта склонность Александра - не без участия баронессы Крюденер - нашла себе на первый раз по виду довольно невинное выражение в его предложении своим тогдашним союзникам образовать Священный союз государей Европы, который вносил бы в международные отношения идеи мира и братства. По идее этого союза, государи Европы должны относиться друг к другу как братья, а к своим подданным - как отцы; все ссоры и международные недоразумения должны улаживаться мирным путем. С некоторым сочувствием отнесся к этой идее прусский король Фридрих Вильгельм; австрийский император Франц - пиетист, бывший постоянно в руках иезуитов, подписал этот договор, лишь посоветовавшись с Меттернихом, который сказал, что это хоть и пустая химера, но совершенно безвредная. Английский принц-регент без согласия парламента не мог подписать этого акта, но вежливо выразил свое сочувствие идее Александра в особом письме. Затем мало-помалу в этот союз вступили все государи Европы, кроме турецкого султана и папы. Впоследствии в руках Меттерниха это учреждение выродилось в союз государей против волнующихся народов, но в 1815 г. такого значения союз еще не имел, и Александр был и показывал себя тогда еще явным приверженцем либеральных учреждений.

В 50-х годах нашего столетия шведский врач-токсиколог С. Форсхувуд установил путем бомбардировки ядерными частицами волос Наполеона, что император умер не от рака желудка, как считалось во всем мире, а от постепенного отравления мышьяком. По мнению Форсхувуда, отравителем был граф Ш.Т. Монтолон - агент Бурбонов.

Таким образом, Венский конгресс узаконил восстановление феодально-абсолютистских порядков в Европе. Поскольку же народы не захотели принимать старых королей и выступили против них, устроители конгресса договорились совместно душить вспышки народного недовольства, где бы то ни было. С этой целью они решили объединиться в Священный союз.

Объявляют торжественно, что предмет настоящего акта есть открыть перед лицом вселенной их непоколебимую решимость, как в управлении вверенными им государствами, так и в политических отношениях ко всем другим правительствам, руководствоваться не иными какими-либо правилами, как заповедями, сея святые веры, заповедями любви, правды и мира.

На сем основании их вел. согласились в следующих статьях:

Ст. 1. Соответственно словам священных писаний, повелевающих всем людям быть братьями, три дог. монарха пребудут соединены узами действительного и неразрывного братства и, почитая себя как бы единоземцами, они во всяком случае и во всяком месте станут подавать друг другу пособие, подкрепление и помощь; в отношении же к подданным и войскам своим они, как отцы семейств, будут управлять ими в том же духе братства, которым они одушевлены для охранения веры, мира и правды.

Ст. 2. По сему единое преобладающее право да будет как между помянутыми властями, так и подданными их: приносить друг другу услуги, оказывать взаимное доброжелательство и любовь, почитать всем себя как бы членами единого народа христианского, поелику, три союзные государя почитают себя аки поставленными от провидения для управления тремя единого семейства отраслями, а именно Австрию, Пруссиею и Россиею, исповедуя таким образом, что самодержец народа христианского, коего они и их подданные составляют часть, не иной подлинно есть, как тот, кому собственно принадлежит держава, поелику в нем едином обретаются сокровища любви, ведения и премудрости бесконечныя, то есть Бог, наш Божественный спаситель, Иисус Христос, глагол всевышнего, слово жизни. Соответственно с сим, их величества с нежнейшим попечением убеждают своих поданных со дня на день утверждаться в правилах и деятельном исполнении обязанностей, в которых наставил человеков божественный спаситель, аки единственное средство наслаждаться миром, который истекает от доброй совести и который един прочен.

Ст. 3. Все державы, желающие торжественно признать изложенные в сем акте священные правила и кои почувствуют, сколь нужно для участия колеблемых долгое время царств, дабы истины сии впредь содействовали благу судеб человеческих, могут все охотно и с любовью быть приняты в сей священный союз.

Евреи в османской части Венгрии XVI–XVII веков

Турецкое господство на венгерских территориях в XVI–XVII веках европейские историки (советские в том числе) оценивают как препятствие для развития этой части Европы. Имеются в виду, конечно, венгры. Эта же эпоха в различных исторических источниках, и еврейских, и христианских, отмечена как самая благоприятная для венгерских евреев, поскольку доосманский период их жизни в этой стране был полон ограничений и опасностей. После изгнания турок из Буды еврейские кварталы были полностью уничтожены.

Битва при Мохаче.

Венгерские власти в своих репрессиях против евреев нисколько не отставали от правителей других европейских стран. Евреев изгоняли из многих городов Венгерского королевства, в котором они жили еще во времена первых королей династии Арпадов (IX–X века). По традиции они служили там придворными врачами, финансовыми советниками, работали на монетном дворе.

В XVI веке Буда оказалась под властью турок, и тогда-то, по свидетельству Йосефа а-Коэна, евреи обрели известное покровительство властей. Еврейские источники характеризуют общину Буды того периода как одну из процветающих. Правда, они сообщают о кратковременном ее упадке начиная с 1526 года, когда султан Сулейман I Кануни (Законодатель) вывез в Стамбул еврейских ремесленников и торговцев. Расселенные в Стамбуле и других османских городах, они десятилетиями хранили традиции покинутой общины.

Военным успехам турок в Венгрии способствовал упадок королевства, симптомами которого были разорение крестьянства, внутренние распри, снижение боеспособности королевских войск.

После разгрома венгерско-чешских отрядов при Мохаче в 1526 году Восточная и Центральная Венгрия подпали под власть турок. Небольшая их часть вошла в состав образовавшегося Трансильванского княжества, а западные земли вместе с Чехией и Хорватией были захвачены австрийскими войсками. Султан посадил на венгерский трон князя Трансильвании Яноша Заполью, а сам с богатой добычей отбыл в Стамбул.

Вокруг австрийского императора объединились все антитурецкие силы. С 1526 года и до конца XVII века шла непрерывная борьба турок с Австрией за обладание всей венгерской территорией.

Христианские летописцы по-разному излагают события, связанные с захватом города. Один из них свидетельствует, что турки, взломав ворота, ворвались в город. Начались резня и грабежи. Однако на евреев турки не нападали.

Иную картину рисует другой христианский автор. Он утверждает, что турецкие отряды грабили и жгли всё и всех без разбору. Дошли они и до еврейского квартала, где якобы убили около трех с половиной тысяч человек. И только двадцать обитателей квартала сумели спастись. Есть еще одна версия. Султан будто бы спросил евреев, не хотят ли они отправиться с ним в Малую Азию. И когда те ответили, что предпочли бы остаться, он приказал убить стариков, а женщин, детей и мужчин помоложе в качестве пленных увез с собой.

При всем разнобое сведений многие христианские тексты, где велся подсчет погибших при взятии Буды евреев, сходятся в одном. Турки, по их мнению, считали евреев врагами, которые заслуживали смерти. Однако нашедшие эти документы венгерские исследователи полагают, что вывод христиан не надо принимать на веру. Скорее всего это пропаганда, имевшая целью изобразить турок кровожадным, не ведающим милосердия народом. Позиция христианских авторов отнюдь не была продиктована сочувствием к евреям; они, эти авторы, лишь стремились вызвать страх в европейцах и консолидировать антитурецкие силы.

Некий христианин, объявивший себя очевидцем описываемых событий, утверждал, что за три дня осады турецкие войска понесли столь крупные потери, что убитых негде было хоронить, и турки вынуждены были для погребения своих воинов воспользоваться еврейским кладбищем. Это он написал спустя три года после взятия города. Однако точную дату не привел, отчего степень достоверности его текста определить весьма трудно. Город неоднократно отвоевывался у турок австрийцами и венгерскими отрядами, правда, на непродолжительное время, и лишь в 1541 году турки окончательно укрепились в Буде, превратив захваченные земли в обычную турецкую провинцию (Будинский пашалык). Только тогда город стал крупным административным и торговым центром западных владений султана. Поэтому быстрый, но непродолжительный успех турок в 1526 году вряд ли мог сопровождаться такими уж огромными потерями.

Возможно, автор записок хотел убедить читателей в том, что турецкие войска вовсе не были столь непобедимы и что их успех – следствие сговора с евреями. В противном случае разве могли бы они хоронить убитых на еврейском кладбище? Вывод его, по-видимому, один: если турки – враги, то евреи – тоже.

Битва при Буде. Из хроник.

Вторая половина XVI в .

Исходя из этих разнородных суждений и фактов, можно всё же допустить, что, в соответствии с обычной практикой турок, султан Сулейман действительно мог отправить часть еврейского населения в глубь османских территорий. Вряд ли евреев о чем-либо спрашивали. Вряд ли у них был хоть какой-нибудь выбор. Насильственные перемещения малых и больших групп завоеванного населения были известны с глубокой древности. Правители стран-победительниц расселяли побежденных на своих исконных землях для оживления хозяйственной деятельности в разных областях государства или ради предотвращения возможных восстаний. В XV–XVI веках османские правители вообще практиковали депортации. В 1514 году с иранских территорий в Стамбул была переселена группа ремесленников, а уж в 1572 году десятую их часть вместе с семьями оттуда переместили на Кипр, дабы пополнить число сельскохозяйственных рабочих.

Известно, что после взятия турками Константинополя в 1453 году в новую османскую столицу вместе с христианскими этническими группами были отправлены и евреи. Им предстояло содействовать восстановлению города. В Османской империи не хватало ремесленников и торговцев. Во многих турецких документах отсутствуют имена переселяемых людей. Указаны лишь их число и вероисповедание. Кстати сказать, переселенных евреев не принуждали принимать ислам. У них не отбирали детей для подготовки к службе в янычарском корпусе, от чего страдало христианское население Балкан.

Путешественник Ганс Дерншвам был удивлен, увидев, что турки не обращаются с евреями, как с рабами, что их не продают на невольничьем рынке, как это часто случалось с пленными. Впрочем, в обычае евреев было выкупать из неволи своих единоверцев.

В еврейской общине Буды преобладали ашкеназы. Во многих других османских городах большинство составляли сефарды. Евреи, прибывавшие на новое место жительства, должны были следовать принятым там обычаям. Однако группа евреев из Буды сумела сохранить свои установления. Религиозные предписания и праздники для всех общин, конечно, были едины, но время молитвы, иногда даже тексты, за исключением псалмов Торы, не всегда совпадали. Были различия и бытового характера. Есть сведения, что полигамия, запрещенная в ашкеназских общинах, имела место у некоторых сефардов вплоть до XX века.

Двенадцать семей венгерских евреев в 1554 году поселились в Цфате. К 1564 году в городе таких семей было пятнадцать. Они основали собственную ешиву, финансировавшуюся неким Ноахом, евреем из Буды, благотворителем, помогавшим бедным.

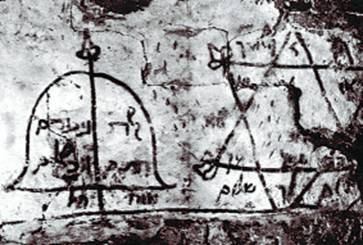

Рисунок реконструкции старой синагоги Буды.

Как правило, прибывшие приспосабливались к новым порядкам, через одно-два поколения устанавливали с местной общиной семейные и деловые связи. И определить их происхождения теперь можно было лишь по имени.

Но даже в годы нестабильности (1526– 1541) евреи по-прежнему занимались посредничеством, связывая между собой таким образом различные части Венгрии. Ненавидевшая и презиравшая их венгерская знать не могла обойтись без их содействия.

Итак, турки сумели захватить Б уду и укрепиться там лишь в 1541 году. В одной из венгерских хроник говорится, что в числе защитников города были евреи. Свидетельство это вряд ли достоверно. Известно, что турки добились успеха скорее в результате внутреннего раскола в среде защитников крепости, чем в ходе ожесточенной битвы. Как правило, евреи, за очень редкими исключениями, о которых будет сказано ниже, не участвовали в военных действиях и старались не поддерживать ни одну из конфликтующих сторон.

Захватившие Б уду в 1541 году турки не преследовали еврейскую общину. Они не стремились обратить в ислам местное население и делали это не в последнюю очередь из экономических соображений. Мусульмане платили налоги и таможенные пошлины значительно меньше всех прочих.

Роль евреев в деловой жизни города при турках возросла. Завоеватели не держали в Буде большой гарнизон, однако стремились обеспечить четкий контроль над доходами с паромной переправы, с таможенных сборов, с рынков и меняльных лавок, которые новые хозяева отдавали на откуп.

В 1542 году Муса бин Балко под сумму в 21 300 акче подписал с турецкими властями договор на трехлетнюю аренду меняльной конторы в Буде. Поручителем выступил стамбульский еврей Закария Дабос.

На страницах документов, хранящихся в венгерских архивах, указаны имена сборщиков налогов и собранные ими суммы. В османских финансовых ведомствах было немало евреев. Они служили в портах Буды и Пешта (в ту эпоху двух разных городов на правом и левом берегах Дуная), занимались сбором таможенных пошлин и торговыми сборами – в частности, за продажу вина, которое для мусульман было под запретом.

Торгово-финансовые операции, нередко выполнявшиеся евреями, связывали османские территории с неподвластными туркам другими венгерскими землями. Связывали они их и с городами враждебной султанам империи Габсбургов. Из Вены в Стамбул везли полотно, а из османского государства в обратном направлении отправлялись хлопок и окрашенная пряжа.

В свою очередь, паши (наместники султана) оказывали евреям содействие в сборе денег с должников Тырнова, Пресбурга (ныне Братислава) и других городов на Балканах. Известно, что Мустафа-паша, заместитель вали (наместника Буды), предписал судьям Тырнова незамедлительно обязать некоего Денеса Фекете уплатить долги двум евреям из Буды Моисею и Аврааму. За возврат хотя бы половины долга Фекете была обещана годовая отсрочка на остальную часть.

Однако гораздо чаще евреи Буды, главным образом торговцы, оказывались жертвами венгерских отрядов, совершавших набеги на пограничные укрепления и требовавших выкупа за пленных. Для солдат, получавших ничтожное содержание, это был обычный способ обогащения. Зная, что евреи не оставляют в беде своих единоверцев, солдаты требовали с захваченных в дороге торговцев огромные деньги. Тот же самый Мустафа-паша в сентябре 1567 года был оповещен, что богатый торговец из Буды по имени Моисей оказался жертвой предварительного сговора и нападения. В заговоре принял участие Симон Форгаш из Эгера. Турецкие власти не могли преследовать похитителей на неподвластной им территории, поскольку в мирное время запрещалось предпринимать военные действия. Паша отправил императору Максимилиану II письмо, требуя его вмешательства и освобождения Моисея. Имперская канцелярия запросила власти Эгера о местонахождении торговца. Капитан Форгаш солгал, ответив, что Моисея в Эгере нет. 9 февраля 1569 года паша снова послал в Вену письмо, где утверждал, что Моисей находится именно в Эгере. Тем временем торговец и сам ухитрился отправить императору послание из Эгера, где подробно живописал и похищение, и свое ужасное положение. Из Вены командировали нескольких офицеров, которым надлежало лично допросить Форгаша. Но когда они прибыли в Эгер, пленника там уже не было. Его успели переправить в другое место. В конце концов накануне христианского Рождества Форгаш отпустил Моисея, взяв с него выкуп в 9 тыс. золотых монет. Свою долю из общей суммы получил организатор похищения Гергели. Из этой истории Моисей сделал надлежащие выводы и более уже не покидал стен Буды. Турки тоже извлекли урок из случившегося . В 1582 году некто Иштван Ньяри дал знать архиепископу Эрно, что венгерские солдаты захватили в плен трех неимущих евреев, а паша в ответ на это приказал похитить трех христиан, что и было незамедлительно сделано. О дальнейшем сведений нет.

Надписи на стенах старой синагоги.

Существование евреев в голусе всегда было ненадежным, опасным, чреватым бедами и гибелью. И всё же многим жизнь еврейской общины Буды при турках представлялась не такой уж скверной.

Датский дипломат Хрислэйн Бусбек, в 1553 году посланный в Стамбул королем Кристианом III, проезжал через Б уду и был удивлен тем обстоятельством, что янычары не делают различий между христианами и евреями и осуществляют за ними равный надзор.

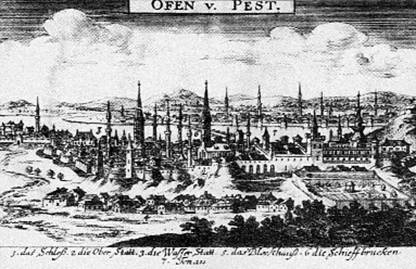

Германский посол Стефан Герлах, тоже посетивший Б уду проездом в июне 1573 года, не сомневался, что увидит погибающий под властью турок город. Однако убедился в обратном. Город процветал, чего не было прежде, многие его жители преуспевали на поприще ремесел и торговли. Всё это посол объяснил присутствием в Буде многочисленного еврейского населения.

Есть документ, датированный 1587 годом, где сказано, что евреи Буды жили в красивых домах, что они входили также в число и богатых людей соседнего Пешта. В Буде их дома располагались внутри крепости на Еврейской улице, а большая часть общины, та, что победнее , обитала в прибрежном районе вне крепости, прямо под ее стенами.

На всех подвластных им территориях османские власти регулярно проводили перепись населения, подлежавшего налогообложению. Собственность делилась по величине на три категории; это определяло налог. Минимальная оценивалась в 5 тыс. акче, и с нее взимался налог в 12 акче. Собственник имущества, стоившего не меньше 5 и не больше 40 тыс., платил 24 акче. Если собственность стоила свыше 40 тыс., ее владелец платил 48 акче. Вследствие порчи и обесценивания монеты стоимость акче постоянно снижалась, и сборщики налогов всеми способами стремились возместить убытки. Они обязывали каждого налогоплательщика клясться на Священном Писании в том, что он не утаивает часть своего имущества. Еврейская традиция, однако, запрещает приносить клятву кому бы то ни было, кроме Г-спода, а потому, имея дело с евреями, сборщики были вынуждены обходиться без этой процедуры. Позднее турецкая администрация ввела фиксированный ежегодный налог.

В качестве налогоплательщика выступал глава семьи. Подушный налог – джизье – в 1546 году в еврейском квартале платило 50 человек, через год их осталось 48. Тогда же в черте города проживали 24 беженца-сефарда. В 1559 году были зарегистрированы 40 плательщиков джизье. В переписи указывались имена умерших либо выбывших из города. В дальнейшем численность еврейской общины постепенно увеличивалась. В 1590 году налогоплательщиков было уже 103 человека. К концу столетия община насчитывала около 700 человек.

ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.

Мехмед Завоеватель.

Ранние Османские султаны не практиковали первородство, при котором старший сын наследует все. В результате, зачастую на трон претендовали ряд братьев. В первые десятилетия нередкими были ситуации, при которых некоторые из потенциальных наследников укрывались во вражеских государствах и доставляли массу проблем в течение многих лет.

Когда Мехмед Завоеватель осаждал Константинополь, его родной дядя воевал против него со стен города. Мехмед справился с проблемой с присущей ему беспощадностью. Когда он вступил на престол, то казнил большую часть своих родственников мужского пола, в том числе даже приказал задушить своего брата-младенца прямо в люльке. Позже он издал свой печально известный закон, который гласил: "Тот из моих сыновей, кому должен достаться Султанат, должен убить своих братьев". С этого момента, каждый новый султан должен был занимать трон, убивая всех своих родственников мужского пола.

Мехмед III вырвал бороду от горя, когда его младший брат просил его о пощаде. Но при этом он "не ответил ему ни слова", и мальчик был казнен вместе с 18 другими братьями. А Сулейман Великолепный молча наблюдал из-за ширмы за тем, как его собственного сына задушили тетивой, когда тот стал слишком популярным в армии и стал представлять опасность для его власти.

2. Клетки для шехзаде

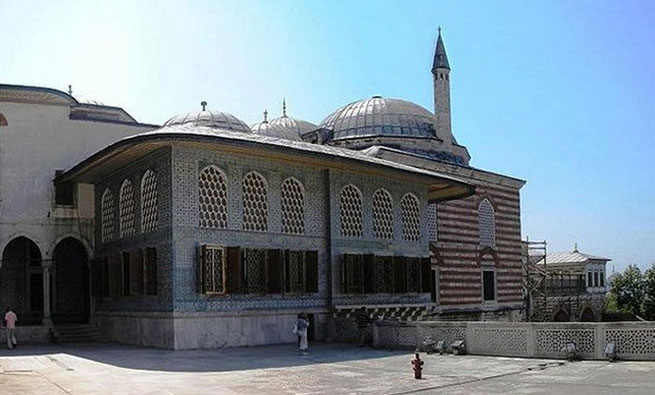

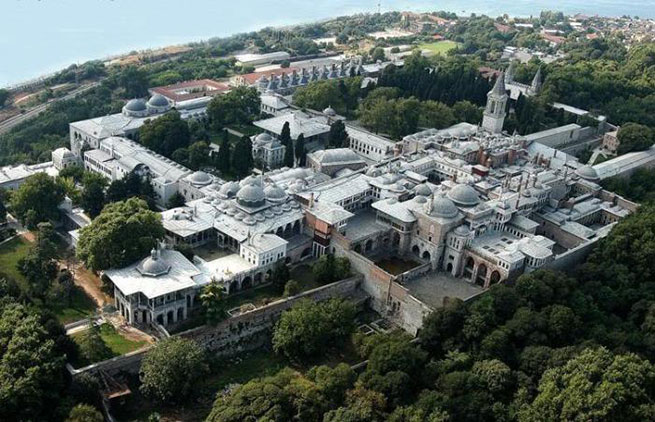

Клетка для шехзаде.

Политика братоубийства никогда не была популярной у народа и духовенства, и когда Ахмед I внезапно умер в 1617 году, от неё отказались. Вместо того чтобы убивать всех потенциальных наследников престола, их начали заключать в дворец Топкапы в Стамбуле в специальные помещения, известны как Kafes ( "клетки"). Принц Османской империи мог провести всю свою жизнь в заключении в Kafes, под постоянным охранников. И хотя наследников содержали, как правило, в роскоши, многие шехзаде (сыновья султанов) сошли с ума от скуки либо стали развратниками-пьяницами. И это понятно, ведь они понимали, что в любой момент их могут казнить.

3. Дворец как тихий ад

Султанский дворец Топкапы.

Даже для султана жизнь в дворце Топкапы могла быть крайне мрачной. В то время бытовало мнение о том, что султану неприлично говорить слишком много, поэтому была введена специальная форма языка жестов, и правитель проводил большую часть своего времени в полной тишине.

Мустафа I посчитал, что это просто невозможно вынести и попытался упразднить подобное правило, но его визири отказались утвердить этот запрет. В итоге Мустафа вскоре сошел с ума. Он часто приходил на берег моря и бросал в воду монеты, чтобы "хотя бы рыбы куда-то тратили их".

Атмосфера во дворце была буквально пропитана интригами — за власть боролись все: визири, придворные и евнухи. Женщины гарема приобрели большое влияние и в итоге этот период империи стал известен как "султанат женщин". Ахмет III как-то писал своему великому визирю: "Если перехожу из одной комнаты в другую, то в коридоре при этом выстраивается 40 человек, когда я одеваюсь, то за мной наблюдает охрана. Я никогда не могу побыть один".

4. Садовник с обязанностями палача

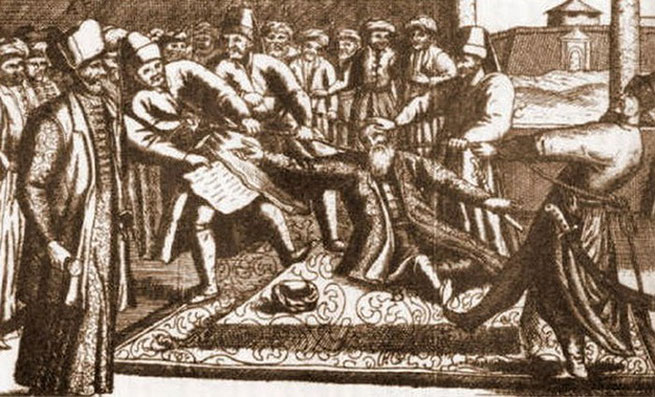

Несчастного волокут на казнь.

Правители османов имели полную власть над жизнью и смертью своих подданных, и они пользовались ею без стеснения. Дворец Топкапы, в котором принимали просителей и гостей, был ужасающим местом. В нем были две колонны, на которых размещали отрубленные головы, а также специальный фонтан исключительно для палачей, чтобы те могли вымыть руки. Во время периодических чисток дворца от неугодных или провинившихся во внутреннем дворике складывали целые курганы из языков жертв.

Что любопытно, османы не удосужились создать корпус палачей. Эти обязанности, как ни странно, были поручены дворцовым садовникам, которые делили свое время между убийствами и выращиванием восхитительных цветов. Большинство жертв просто обезглавливали. Но было запрещено проливать кровь султанской семьи и высокопоставленных чиновников, поэтому их душили. Именно по этой причине главный садовник всегда был огромным мускулистым человеком, способным быстро задушить кого угодно.

Бежать, чтобы победить.

Для провинившихся чиновников существовал единственный способ избежать гнева султана. Начиная с конца 18-го века, появился обычай, когда осужденный великий визирь мог избежать своей судьбы, победив главного садовника в гонке через дворцовые сады. Визиря вызывали на встречу с главным садовником и после обмена приветствиями ему вручали кубок замороженного шербета. Если шербет был белым, то султан предоставлял визирю отсрочку, а если он был красным, он визиря должны были казнить. Как только осужденный на казнь видел красный шербет, то он немедленно должен был бежать через дворцовые сады между тенистых кипарисов и рядов тюльпанов. Цель состояла в том, чтобы добраться до ворот на другой стороне сада, которые вели к рыбному рынку.

Проблема была в одном: визиря при этом преследовал главный садовник (который всегда был моложе и сильнее) с шелковым шнуром. Тем не менее, несколько визирей сумели сделать это, в том числе Хачи Салих-паша, последний визирь, который последним участвовал в такой смертельной гонке. В итоге он стал санджак-беем (губернатором) одной из провинций.

Селим Грозный.

Несмотря на то что во власти великие визири теоретически уступали во власти только султану, их, как правило, казнили или бросали в толпу на растерзание в качестве "козла отпущения" всякий раз, когда что-то шло не так. За время Селима Грозного сменилось столько великих визирей, что они начали всегда носить с собой свои завещания. Один визирь как-то попросил Селима дать ему знать заранее, если его вскоре казнят, на что султан ответить, что на замену ему уже выстроилась целая очередь желающих. Визири также должны были успокаивать народ Стамбула, который всегда, когда ему что-то не нравилось, приходил толпой к дворцу и требовал казни.

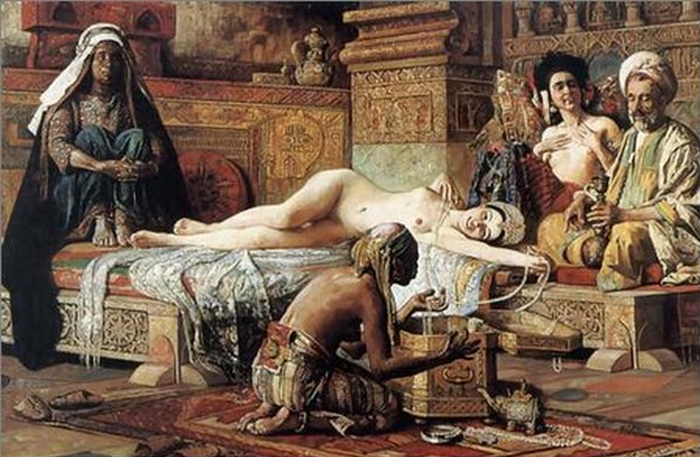

Гарем Топкапы.

Пожалуй, самой главной достопримечательностью дворца Топкапы был султанский гарем. В нем состояло до 2000 женщин, большинство из которых были купленными или похищенными рабынями. Этих жен и наложниц султана держали взаперти, а любого постороннего человека, который увидел их, казнили на месте.

Сам гарем охранялся и управлялся главным евнухом, который из-за обладал огромной властью. Об условиях жизни в гареме информации сегодня немного. Известно, что наложниц было так много, что некоторые из них почти никогда не попадались на глаза на султану. Другие же сумели получить на него такое огромное влияние, что принимали участие в решении политических вопросов.

Так, Сулейман Великолепный безумно влюбился в украинскую красавицу Роксолану (1505-1558), женился на ней и сделал ее своим главным советником. Влияние Роксоланы на политику империи было таково, что великий визирь послал пирата Барбароссу на отчаянную миссию, чтобы похитить итальянскую красавицу Джулию Гонзага (графиню Фонди и герцогиню Траетто) в надежде, что Сулейман обратит на нее внимание, когда ее привезут в гарем. План в итоге провалился, Джулию так и похитить так и не смогли.

Ещё одна дама - Кесем Султан (1590-1651) - достигла еще большего влияния, чем Роксолана. Она управляла империей в качестве регента вместо своего сына, а впоследствии и внука.

Кровная дань.

Одной из самых известных особенностей раннего османского владычества был девширме ("кровная дань") — налог, которым облагалось немусульманское население империи. Заключался этот налог в принудительном наборе молодых мальчиков из христианских семей. Большинство мальчиков зачисляли в корпус янычар - армии рабов-солдат, которые всегда использовались в первой линии при османских завоеваниях. Эту дань собирали нерегулярно, обычно к девширме прибегали, когда султан и визири решали, что империи, возможно, потребуется дополнительная рабочая сила и воины. Как правило, набирали мальчиков в возрасте 12-14 лет из Греции и на Балканах, причем брали самых сильных (в среднем, 1 мальчика на 40 семей).

Набранных мальчиков османские чиновники собирали вместе и отвозили в Стамбул, где их заносили в реестр (с подробным описанием, на случай, если кто-то убежит), обрезали и насильственно обращали в ислам. Самых красивых или умных отправляли во дворец, где их обучали. Эти ребята могли добиться очень высоких чинов и многие из них в итоге становились пашами или визирями. Остальных мальчиков изначально отправляли на работы на фермах в течение восьми лет, где дети параллельно учили турецкий язык и развивались физически.

К двадцати годам они официально становились янычарами, элитными солдатами империи, которые славились железной дисциплиной и верностью. Система кровной дани изжила себя в начале 18 века, когда детям янычар было позволено вступать в корпус, который таким образом стал самоокупаемым.

9. Рабство как традиция

Рабство как традиция.

Хотя от девширме (рабства) постепенно отказывались в течение 17 столетия, это явление продолжало оставаться ключевой особенностью Османской системы до конца 19 века. Большинство рабов завозили из Африки или с Кавказа (особенно ценились адыгейцы), в то время как крымскотатарские набеги обеспечивали постоянный приток русских, украинцев и поляков.

Изначально было запрещено порабощать мусульман, но об этом правиле тихо забыли, когда начал иссякать приток немусульман. Исламское рабство в значительной степени развилось независимо от западного рабства и, следовательно, имело ряд существенных отличий. Например, османским рабам несколько легче было получить свободу или достичь какого-то влияния в обществе. Но при этом нет никаких сомнений в том, что османское рабство было невероятно жестоким.

Миллионы людей погибли во время набегов за рабами или от изнурительной работы. И это даже не говоря о процессе кастрации, который применялся, чтобы пополнить ряды евнухов. О том, какой была смертность среди рабов, свидетельствует тот факт, что османы завозили миллионы рабов из Африки, тогда как в современной Турции осталось очень мало людей африканского происхождения.

10. Массовые убийства

Массовые убийства.

При всём перечисленном, можно сказать, что османы были довольно лояльной империей. Помимо девширме, они не делали никаких реальных попыток обратить в свою веру немусульманских подданных. Они принимали евреев, после того, как те были изгнаны из Испании. Они никогда не подвергали дискриминации своих подданных, а империей зачастую управляли (речь идет о чиновниках) албанцы и греки. Но когда турки чувствовали угрозу, то они поступали очень жестоко.

Селим Грозный, к примеру, был очень встревожен шиитами, которые отрицали его авторитет в качестве защитника ислама и могли быть "двойными агентами" Персии. В результате, он вырезал почти весь восток империи (погибли, по меньшей мере, 40 000 шиитов, а их деревни сровняли с землей). Когда греки впервые стали добиваться независимости, османы прибегли к помощи албанских партизан, которые совершили ряд страшных погромов.

По мере того, как влияние империи снижалось, она утратила большую часть своей былой терпимости к меньшинствам. К 19 веку массовые убийства стали намного более распространенным явлением. Это достигло своего апогея в 1915 году, когда в империи, всего за два года до ее распада, вырезали 75 процентов от всего армянского населения (около 1,5 миллиона человек).

Читайте также: