Патоморфологическая характеристика сыпи при менингококкемии

2) эритроцитарные рецидивы

3) длительная лихорадка неправильного типа

4) чередование пароксизмов с 3-дневной апирексией

5) чередование пароксизмов с 2-дневной апирексией

22. Для малярииfalciparum характерно:

1) инкубационный период 6-8 месяцев

2) тяжёлое течение у неиммунных лиц

3) частое формирование осложнений

4) формирование стойкого постинфекционного иммунитета

5) полиморфизм температурных кривых

23. Для малярии malariae характерно:

1) раннее установление периодичности приступов

2) гемоглобинурийная лихорадка

3) доброкачественное (неосложнённое) течение

4) возможность развития нефротического синдрома

5) церебральная форма

24. Для малярии malariae характерно:

1) длительный (до 6 недель) инкубационный период

2) чередование пароксизмов с 2-дневной апирексией

3) многолетняя эритроцитарная шизогония на низком уровне

4) чередование пароксизмов с 1-дневной апирексией

5) чередование пароксизмов с 3-дневной апирексией

25. Осложнения малярии falciparum:

3) отёк легких (респираторный дистресс-синдром взрослых)

4) церебральная форма

5) гемоглобинурийная лихорадка

26. Осложнения малярии falciparum:

1) гнойный менингит

2) острая почечная недостаточность

3) инфекционно-токсический шок

4) цирроз печени

5) церебральная форма

27. Признаками церебральной формы малярии falciparum являются:

4) обнаружение в эритроцитах паразитов на всех стадиях развития

28. Энцефалопатия I стадии при малярии falciparum сопровождается:

1) возбуждением или апатией

2) спутанностью сознания, сонливостью

3) снижением реакции на звуковые, тактильные и болевые раздражители

4) судорожным синдромом

5) появлением запаха ацетона при дыхании

29. Энцефалопатия II стадии при малярии falciparum сопровождается:

1) судорожным синдромом

2) появлением патологических рефлексов

3) сопорозным состоянием

4) появлением “печёночного” запаха изо рта

5) снижением протромбинового индекса

30. Энцефалопатия III стадии при малярии falciparum сопровождается:

1) отсутствием сознания

2) менингеальными симптомами

4) патологическими рефлексами

5) недержание мочи и кала

31. Признаками гемоглобинурийной лихорадки являются:

1) высокая лихорадка постоянного типа

2) гемолитическая желтуха

3) моча бурого или чёрного цвета

4) быстро развивающаяся анемия

32. Критериями тяжёсти течения малярии являются:

1) падение гемодинамики

2) суставной синдром

5) гепатолиенальный синдром

33. Критерии тяжёлого течения малярии:

3) появление мочи черного цвета

4) длительное течение заболевания

5) развитие рецидивов

34. Критерии тяжёлого течения малярии falciparum:

1) лейкоцитоз выше 12 х 10 9

2) уровень паразитемии >5000 в 1 мкл

3) обнаружение плазмодиев в стадии кольца

4) появление в периферической крови эритроцитов, содержащих трофозоиты и шизонты

5) уровень гаметоцитемии

35. Лабораторные критерии тяжёлого течения малярии falciparum :

1) паразитемия >5000 в 1 мкл

4) снижение гематокрита

5) снижение уровня гемоглобина

36. Уровень паразитемии 100 тысяч вмкл и болеевозможен при:

1) малярии ovale

2) малярии vivax

3) малярии falciparum

4) малярии malariae

5) не регистрируется

37. Уровень паразитемии 10-15 тысяч в мкл возможен при:

1) малярии ovale

4) малярии malariae

5) не регистрируется

38. Методы исследования, необходимые для подтверждения диагноза и определениявида малярии:

1) серологические методы

2) микроскопия мазка крови

4) микроскопия толстой капли крови

5) биохимический анализ крови

39. Достоверный метод лабораторной диагностики малярии:

40. Укажите область дифференциально-диагностического поиска при малярии:

1) вирусный гепатит

3) грипп, тяжёлое течение

41. Гематошизотропные препараты используют для лечения:

1) малярии vivax

2) малярии malariae

3) малярии ovale

4) малярии falciparum

5) применение не целесообразно

42. Гистиошизотропные препараты используют для лечения:

1) малярии malariae

2) малярии falciparum

3) малярии ovale

4) малярии vivax

5) при всех видах малярии

43. Гаметоцидные препараты целесообразно использовать для профилактики распространения малярии:

5) ни при одной из выше перечисленных

44. Препараты с гематошизотропным действием:

4) артемизинин и его дериваты

45. Гистиошизотропным действием обладает:

4) артемизинин и его дериватов

46. Гаметоцидным действием обладает:

4) артемизинин и его дериватов

47. Для лечения тяжёлых форм малярии falciparum используют парентеральное

4) артемизинина и его дериватов

48. Для лечения малярии falciparum целесообразно использование:

2) артемизина и его дериватов

4) мефлохина (лариама)

Выберите один или несколько наиболее правильных ответов.

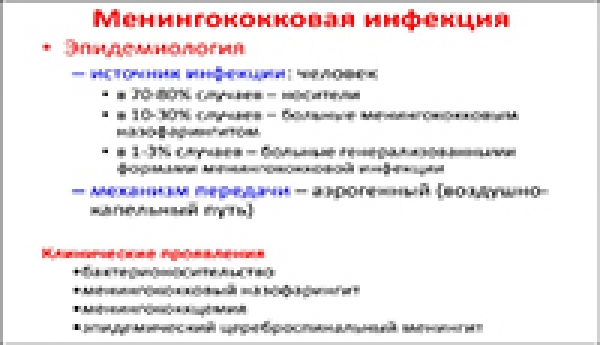

1. Факторы патогенности менингококков:

3) полисахаридная капсула

2. Патогенетические механизмы при менингококковой инфекции:

1) адгезия и колонизация возбудителя на слизистой оболочке ВДП

2) завершённый и незавершённый фагоцитоз возбудителя клетками МФС

3) продукция гемолизина

4) продукция цитотоксина

5) выделение эндотоксина

3. Патогенетические механизмы при менингококковой инфекции:

1) бактериемия, эндотоксинемия

2) продукция цитокинов клеткамиМФС при взаимодействии с эндотоксином

3) развитие гранулёматозного воспаления

4) нарушение проницаемости эндотелия микроциркуляторного русла

5) проникновение возбудителя за гематоэнцефалический барьер

4. Патогенетические механизмы при менингококковой инфекции:

1) развитие гнойно-некротических изменений в органах и тканях

2) гиперпродукция ликвора

3) усиление проницаемости гематоэнцефалического барьера

4) нейтрофильная периваскулярная инфильтрация

5) нарушение гемостаза

5. Патоморфилогические изменения при менингококкемии:

1) дистрофиечские изменения паренхиматозных органов

2) геморрагическое пропитывание слизистых оболочек ЖКТ

3) полнокровие сосудов мозговых оболочек

4) кровоизлияние в надпочечники

5) гранулёмы в паренхиматозных органах

6. Патоморфологическая характеристика сыпи при менингококкемии:

1) серозно-геморрагическое пропитывание дермы

2) гранулёмы в дерме

3) некроз сосудистой стенки в месте тромбоза

4) липодистрофия подкожно-жировой клетчатки

5) пристеночные или обтурирующие тромбы

7. Классификация менингококковой инфекции:

1) тифоподобная форма

2) первично-локализованные формы

3) гематогенно-генерализованные формы

5) скарлатиноподобная форма

8. Первично-локализованные формы менингококковой инфекции:

9. Гематогенно-генерализованные формы менингококковой инфекции:

10.Редкие гематогенно-генерализованные формы менингококковой инфекции:

3) абсцесс мозга

11.Клинические формы менингококковой инфекции:

12.Клинические формы менингококковой инфекции:

13.В менингеальном синдроме выделяют:

1) симптомы гиперестезии

2) очаговую неврологическую симптоматику

3) реактивные болевые симптомы

4) симптомы мышечно-тонического напряжения

5) патологические рефлексы

14. К менингеальным симптомам относят:

1) очаговую неврологическую сиптоматику

2) симптомы гиперестезии

3) реактивные болевые симптомы

4) патологические рефлексы

5) симптомы мышечно-тонического напряжения

15. Для менингококкового менингита характерно:

1) выраженный интоксикационный синдром

2) наличие общемозговой симптоматики

3) наличие менингеального синдрома

4) раннее развитие парезов и параличей

5) раннее развитие признаков отека-набухания мозга

16. Общемозговая симптоматика характеризуется:

1) высокой лихорадкой

2) головной болью

3) геморрагической сыпью

4) тошнотой, рвотой

5) симптомами мышечного тонического напряжения

17. К симптомам мышечно-тонического напряжения относят:

1) ригидность затылочных мышц

2) симптомы Брудзинского

3) патологические рефлексы

4) симптом Кернига

5) клонические судороги

18. К симптомам мышечно-тонического напряжения относят:

1) симптом Бабинского

2) симптом Бехтерева

3) симптомы Брудзинского

4) симптом Опенгейма

5) симптом Кернига

19. Симптомы менингококкового назофарингита:

1) повышение температуры тела, головная боль

3) снижение остроты зрения

4) заложенность носа

5) першение и болезненность в горле

20. Симптомы менингококкового назофарингита:

1) повышение тмпературы тела, головная боль

3) заложенность носа

5) першение и болезненность в горле

21. Симптомы менингококкового назофарингита:

1) озноб, лихорадка

2) геморрагическая экзантема

3) першение и боли в горле

5) ригидность затылочных мышц

22. Симптомы менингококкового назофарингита:

Официальный сайт

Менингококковая инфекция. Этиология, симптомы, лечение и профилактика

Менингококковая инфекция — острое инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Neisseria meningitidis, с воздушно-капельным путем передачи возбудителя; характеризуется широким диапазоном клинических проявлений – от бессимптомного носительства и поражения слизистой оболочки носоглотки (назофарингита) до молниеносно протекающей менингококкемии (проникновения менингококка в кровь и кровеносное русло) и воспаления мягких мозговых оболочек и вещества мозга (менингоэнцефалита).

Менингококковая инфекция распространена повсеместно и отличается тяжелым течением, возможными неблагоприятными исходами при развитии молниеносных форм.

Патогенез. Входными воротами инфекции служат слизистые оболочки носоглотки. Однако лишь в 10-15% случаев попадание менингококка на слизистую оболочку носа и глотки приводит к развитию воспаления (назофарингит, катаральный тонзиллит). Еще реже менингококк оказывается способным преодолеть местные защитные барьеры. Основной путь распространения возбудителя в организме — гематогенный. Бактериемия может быть транзиторной или длительной (менингококкемия).

В патогенезе менингококкемии ведущим является инфекционно-токсический шок. Он обусловлен массивной бактериемией с интенсивным распадом микробов и токсинемией. Эндотоксиновый удар, обусловленный токсинами, освобождающимися из клеточных стенок менингококков, приводит к расстройствам гемодинамики, прежде всего — микроциркуляции, диссеминированному внутрисосудистому свертыванию крови, глубоким метаболическим расстройствам (гипоксия, ацидоз, гипокалиемия и др.). Развиваются резкие нарушения свертывающей и противосвертывающей систем крови (ДВС синдром –диссиминированное внутрисосудистое свертывание крови): вначале преобладает процесс гиперкоагуляции (увеличение содержания фибриногена и других факторов свертывания), затем происходит выпадение фибрина в мелких сосудах с образованием тромбов. В результате тромбоза крупных сосудов может развиться гангрена пальцев конечностей. Последующее снижение содержания фибриногена в крови (коагулопатия потребления) нередко становится причиной массивных кровотечений и кровоизлияний в различные ткани и органы.

При проникновении менингококка в мозговые оболочки развивается клиническая и патоморфологическая картина менингита. Воспалительный процесс развивается вначале в мягкой и паутинной оболочках (обусловливая синдром менингита), а затем может периваскулярно распространяться в вещество мозга, чаще ограничиваясь наружным слоем коры, достигая белого вещества (синдром энцефалита). Характер воспаления в первые часы серозный, затем — гнойный. Образование гноя в плотные фибринозные массы происходит к 5—8-му дню. Локализация экссудата: на поверхности лобных и теменных долей, на основании головного мозга, на поверхности спинного мозга, во влагалищах начальных отрезков черепных нервов и спинномозговых корешков (невриты). При поражении эпендимы желудочков возникает эпендиматит. При нарушениях циркуляции ликвора экссудат может скапливаться в желудочках, что приводит (у маленьких детей) к гидроцефалии или пиоцефалии. Увеличение внутричерепного давления может приводить к смещению мозга вдоль церебральной оси и вклинению миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие со сдавливанием продолговатого мозга (смерть от паралича дыхания).

Симптомы и течение. Инкубационный период колеблется от 2 до 10 дней (чаще 4—6 дней). Согласно клинической классификации менингококковой инфекции В. И. Покровского, выделяют:

- локализованные формы (менингококконосительство и острый назофарингит);

- генерализованные формы (менингококкемия, менингит, менингоэнцефалит и смешанная);

- редкие формы (эндокардит, полиартрит, пневмония, иридоциклит).

Наиболее распространенные генерализованные формы у людей молодого возраста — менингит и менингит в сочетании с менингококкемией, гораздо реже встречаются менингококкемия без менингита, а также менингоэнцефалит.

Острый назофарингит может быть продромальной стадией гнойного менингита или самостоятельным клиническим проявлением менингококковой инфекции. Характеризуется умеренным повышением температуры тела (до 38,5°С), которая держится 1—3 дня, слабо выраженными симптомами общей интоксикации (разбитость, головная боль, головокружение) и назофарингитом (заложенность носа, гиперемия, сухость, отечность стенки глотки с гиперплазией лимфоидных фолликулов). Менингит начинается, как правило, остро, с резкого озноба и повышения температуры тела до 38—40°С. Лишь у части больных (45%) за 1—5 дней появляются продромальные симптомы в виде назофарингита. Заболевание характеризуется выраженной общей слабостью, болями в глазных яблоках, особенно при движении, затем появляется головная боль в лобно-височных, реже — затылочных областях. Головная боль быстро нарастает, становится разлитой, мучительной, давящего или распирающего характера. Исчезает аппетит, возникает тошнота, не приносящая больному облегчения. Наблюдаются повышенная чувствительность (гиперестезия) ко всем видам внешних раздражителей (светобоязнь, гиперакузия), вялость, заторможенность, нарушения сна. При тяжелых формах характерны нарушения сознания (сомноленция, сопор, кома). Через 12—14 ч от начала болезни появляются объективные симптомы раздражения мозговых оболочек (ригидность мышц затылка, симптом Кернига, симптомы Брудзинского, Гийена). У большинства больных отмечаются снижение брюшных, периостальных и сухожильных рефлексов, а также их неравномерность (анизорефлексия). Поражения черепных нервов выявляются в первые дни болезни и отличаются обратимостью. Чаще всего поражаются лицевой нерв, а также глазодвигательные нервы (III, IV и VI пары), реже — подъязычный и тройничный нервы. В крови — высокий лейкоцитоз, нейтрофилез, сдвиг нейтрофилов влево, повышение СОЭ. Ликвор под повышенным давлением, мутный, выраженный нейтрофильный цитоз, повышенное содержание белка.

Менингококковый менингоэнцефалит характеризуется тяжелым течением, выраженными энцефалитическими проявлениями в сочетании с резким менингеальным и общеинтоксикационным синдромами. Общемозговая симптоматика нарастает быстро. К концу первых — началу вторых суток болезни развиваются нарушения сознания в виде глубокого сопора, сопровождающегося психомоторным возбуждением, судорогами, нередко зрительными или слуховыми галлюцинациями. Параллельно нарастают менингеальные знаки. Через сутки от начала болезни у большинства больных наблюдается характерная менингеальная поза (больной лежит на боку с согнутыми ногами и запрокинутой головой). Признаки энцефалита выступают на первый план по мере уменьшения интоксикации и отека мозга. Определяется очаговая церебральная симптоматика, чаще в виде пирамидной недостаточности: парез мимической мускулатуры по центральному типу, выраженная анизорефлексия сухожильных и пери-остальных рефлексов, резкие патологические симптомы, спастические теми- и парапарезы, реже — параличи с гипер- или гипостезией, координаторные нарушения. Очаговые поражения вещества головного мозга выявляются также в виде поражения черепных нервов. Могут появляться корковые расстройства — нарушения психики, частичная или полная амнезия, зрительные и слуховые галлюцинации, эйфория или депрессивное состояние. Менингококкемия без менингита регистрируется редко, в основном у больных, госпитализированных в первые часы болезни. При легком течении признаки общей интоксикации нерезко выражены, температура тела — 38—39°С. В первые часы болезни на коже нижних конечностей, туловища появляется скудная петехиальная сыпь с отдельными элементами звездчатого характера (диаметром 2-3 мм, неправильной формы, выступающими над уровнем кожи, плотными на ощупь). При средней тяжести болезни температура тела до 40°С. Геморрагическая сыпь обильная, петехиальные и звездчатые элементы появляются на коже голеней, бедер, в паховых и подмышечных областях, на животе и груди. Элементы сыпи могут увеличиваться в размерах, достигая в диаметре 3—7 мм. При тяжелых формах заболевания размеры геморрагических элементов могут быть более крупными —до 5—15 см и более, с некрозом кожи. Отмечаются кровоизлияния в склеры, конъюнктивы, слизистые оболочки носоглотки. Могут наблюдаться и другие геморрагические проявления: носовые, желудочные, маточные кровотечения, микро- и макрогематурия, субарахноидальные кровоизлияния. Тяжелая и крайне тяжелая менингококкемия у детей, может не сочетаться с менингитом. При этом могут наблюдаться такие осложнения, как поражение сердца по типу эндокардита, миокардита и перикардита; тромбозы крупных сосудов с последующей гангреной пальцев, конечностей; инфекционно-токсический шок, часто сочетающийся с острой надпочечниковой недостаточностью (синдромы Уотерхауза—Фридерихсена). Крайне тяжелое течение менингококковой инфекции обусловлено возникновением осложнений, сопровождающихся нарушением жизненно важных функций организма. Наиболее грозными и часто встречающимися осложнениями являются острый отек и набухание головного мозга, инфекционно-токсический шок с развитием ДВС синдрома. При молниеносном течении с развитием синдрома Уотерхауса-Фридериксена, ДВС синдрома смерть наступает в первые часы.

Диагностика основана на клинико-анамнестических данных, результатах бактериологического, серологического обследования, общеклинических исследований, в т.ч ликвора, инструментальных исследований (УЗИ, МРТ, КТ).

Лечение должно проводится как можно раньше в условиях стационара, при тяжелом молниеносном течении в отделении реанимации. Включает в себя антибактериальную терапию, противошоковую терапию, патогенетическую терапию.

Профилактика проходит в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами, вакцинация производится по эпидпоказаниям при угрозе эпидемического подъема – при увеличении заболеваемости превалирующей серогруппой менингококка в 2 и более раз по сравнению с предыдущим годом (по решению Главного государственного санитарного врача Российской Федедрации, главных государственных санитарных врачей субъектов Российской Федерации). Вакцинации полисахаридной вакциной подлежат: дети от года до 8 лет включительно; студенты первых курсов средних и высших учебных заведений, прежде всего в коллективах, укомплектованных учащимися из разных регионов страны и зарубежных стран.

При продолжающемся росте заболеваемости менингококковой инфекцией число прививамых лиц по эпидемическим показаниям должно быть расширено за счет: учащихся с 3 по 11 классы; взрослого населения при обращении в лечебно-профилактические организации.

При подъеме заболеваемости выше 20 случаев на 100 тыс.населения в год необходима массовая иммунизация с охватом не менее 85 процентов населения.

Однако, как дополнительная вакцинация, показана всем детям с иммунодефицитными состояниями, дефектами черепа, ликвореей, перенесшим нейроинфекции. Иммунизации полисахаридными вакцинами однократная, детям до 2 лет двукратная с интервалом в 3 месяцаи ревакцинацией через 3 года.

Заведующий инфекционным отделением Джуланов Д.М.

Носителями являются обычно взрослые, хотя и не знают об этом, а заболевают преимущественно дети.

Возбудитель обитает в носоглотке и выделяется во внешнюю среду при чихании, разговоре. Опасность возрастает при возникновении воспаления в носоглотке. К счастью, менингококк очень неустойчив в условиях внешней среды: выживает не более получаса.

Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при очень тесном (на расстоянии до 50 см) и продолжительном контакте. Инфекция имеет выраженную зимне-весеннюю сезонность с пиком заболеваемости с февраля по апрель.

Регистрируются периодические повышения уровня заболеваемости примерно через 10 лет, что связано со сменой штамма возбудителя и отсутствием иммунитета к нему. Возможны как единичные случаи заболеваемости детей, так и массовые в виде вспышек и эпидемий. В период между эпидемиями больше заболевает малышей раннего возраста, а в эпидемию – больше старших детей.

Менингококк чувствителен к антибиотикам, сульфаниламидным препаратам.

Значительно реже (у 5% заболевших) микроб проникает в кровь и разносится в различные органы. Так развивается менингококковый сепсис (менингококцемия).

Выраженный токсический синдром возникает в результате разрушения менингококков (под действием выработанных антител или антибиотиков) и выделения значительного количества эндотоксина. Это может послужить причиной развития инфекционно-токсического шока.

Помимо внутренних органов (легких, суставов, надпочечников, сетчатки глаз, сердца) менингококк может поражать и ЦНС: оболочки и вещество головного и спинного мозга. В этих случаях развивается гнойный менингит (или менингоэнцефалит).

После перенесенного заболевания и даже в результате носительства менингококка, вырабатывается стойкий иммунитет.

Симптомы

Инкубационный период может длиться от 2 до 10 дней, обычно он короткий: равен 2-3 дням.

Выделяют локализованные и генерализованные клинические формы менингококковой инфекции.

- бессимптомное менингококконосительство;

- менингококковый назофарингит.

- менингококцемия (менингококковый сепсис);

- менингит (воспаление оболочек мозга);

- менингоэнцефалит (воспаление и оболочек, и вещества мозга);

- смешанная форма (сочетание менингококцемии и менингита).

К редким формам относятся: вызванные менингококком артрит, пневмония, иридоциклит, эндокардит.

Бессимптомное менингококконосительство – самая частая форма заболевания (развивается у 99,5% всех инфицированных). Чаще отмечается у взрослых. Состояние не проявляется никакими признаками, и человек не знает о своем инфицировании.

Менингококковый назофарингит развивается у 80% заболевших менингококковой инфекцией. Проявляется обычными для воспалительного процесса в носоглотке симптомами: острое начало, першение в горле, заложенность носа, сухой кашель, головная боль. Может повышаться температура в пределах 37,5°С. Общее состояние и самочувствие страдают мало.

При осмотре выявляется покраснение в зеве и отечность слизистой, иногда покраснение конъюнктив, скудное слизисто-гнойное отделяемое из носа. Чаще состояние расценивается как проявление острого респираторного заболевания. Правильный диагноз ставится только в очаге инфекции при обследовании контактных лиц.

Длительность заболевания от 2 до 7 дней; заканчивается выздоровлением. Но часто (около 30% случаев) эта форма предшествует последующему развитию генерализованной формы инфекции.

Менингококцемия развивается остро, внезапно. Ее проявления нарастают очень быстро. Родители могут указать точное время начала болезни, а не только дату. Резко повышается с ознобом температура (до 40°С), трудно снижаемая жаропонижающими средствами. Отмечается повторяющаяся рвота и выраженная головная боль, жажда.

Но основным и наиболее характерным признаком менингококкового сепсиса является сыпь. Проявляется она уже в первые сутки болезни, реже на вторые. Чем раньше от начала болезненного процесса появляется сыпь, тем тяжелее течение и прогноз болезни.

В центре крупных элементов сыпи может развиваться спустя пару дней некроз (омертвение) ткани. Некротическая поверхность покрывается коркой, после ее отхождения образуются язвы, которые рубцуются очень медленно (до 3 недель и более).

Некроз может возникнуть и на кончике носа, фалангах пальцев, ушных раковинах с развитием сухой гангрены.

Клинические симптомы при менингококцемии могут нарастать очень бурно, особенно при молниеносном варианте течения заболевания. Кровоизлияние в конъюнктивы или склеры глаз может появиться даже раньше, чем сыпь на коже. Возможно возникновение и других проявлений геморрагического синдрома: кровотечения (носовое, желудочное, почечное) и кровоизлияния в различных органах.

Вследствие нарушения кровоснабжения и обменных процессов за счет токсикоза, при менингококцемии у детей имеются симптомы поражения почек, сердечно-сосудистой системы, легких, глаз, печени, суставов. У всех детей появляется одышка, учащение сердцебиений, сниженное артериальное давление.

При вовлечении в процесс почек появляются изменения в моче (белок, эритроциты и лейкоциты). Поражение суставов характеризуется возникновением боли в крупных суставах и отечности их, ограничением объема движений.

В случае кровоизлияния в надпочечники развивается острая надпочечниковая недостаточность за счет дефицита гормонов, которая может послужить причиной смертельного исхода. Такое осложнение так же, как и острая почечная недостаточность, возможно при молниеносной форме менингококцемии (сверхостром сепсисе).

Клинически надпочечниковая недостаточность проявляется резким падением кровяного давления, рвотой, появлением синюшных пятен на коже на фоне резкой бледности, частым слабым пульсом, выраженной одышкой и последующим нарушением ритма дыхания, падением температуры ниже нормы. При отсутствии квалифицированной помощи, летальный исход может наступить даже за несколько часов.

Крайне редко встречается хроническая форма менингококцемии с периодическими рецидивами. Она может длиться в течение нескольких месяцев.

Если в патологический процесс вовлекаются мозговые оболочки, то состояние ребенка резко ухудшается.

Гнойный менингококковый менингит также характеризуется острым началом. Появляется резкая разлитая головная боль, маленькие дети реагируют на нее появлением беспокойства, пронзительным плачем. Температура с ознобом может повышаться до 40°С и не снижается после принятия ребенком жаропонижающих лекарств.

Аппетит отсутствует. Многократно повторяющаяся рвота не приносит облегчения. Она не связана с приемом пищи. Может появиться и понос, особенно в раннем возрасте. Ребенок бледный, вялый, пульс учащен, кровяное давление снижено.

У маленьких деток отмечается выбухание, напряжение и пульсация большого родничка. Иногда появляется расхождение швов между костями черепа. При обезвоживании маленького ребенка за счет рвоты и жидкого стула родничок западает.

У малышей может возникать рефлекторный запор и отсутствие мочеиспускания.

Иногда у детей отмечается двигательное беспокойство, но может быть и заторможенность, сонливость и вялость. У маленьких ребятишек можно заметить дрожание подбородка и ручек, что проявляется такими симптомами, как нарушение сознания, психические расстройства, двигательное возбуждение и судороги.

При осмотре врач выявляет очаговую симптоматику: парезы (или параличи), патологические изменения со стороны черепно-мозговых нервов (глазодвигательные расстройства, снижение слуха и зрения). В тяжелых случаях при возникновении отека мозга возможно нарушение глотания, речи, сердечной деятельности и дыхания.

При смешанной форме могут преобладать как клинические проявления менингита, так и симптомы менингококцемии.

В процессе течения генерализованной формы заболевания могут развиваться и редкие формы: поражение суставов, сердца, сетчатки глаз и легких. Но если менингококк попадает с воздухом сразу в легкие, то менингококковая пневмония может развиваться и первично.

Диагностика

При осмотре врач оценивает состояние большого родничка у маленьких детей и проверяет наличие менингиальных симптомов.

Для диагностики менингококковой инфекции применяются такие методы:

- опрос родителей и ребенка (если возможен по возрасту): позволяет выяснить наличие контакта с больными людьми, уточнить жалобы, динамику развития заболевания и последовательность появления симптомов;

- осмотр ребенка врачом: оценка тяжести состояния и выявление ряда клинических признаков болезни (температуру, окраску кожи, сыпь, менингеальные симптомы, состояние большого родничка у маленьких детей, судороги и др.);

В случае генерализованных форм заболевания диагноз можно поставить уже на основании клинических проявлений. Для подтверждения диагноза применяются методы лабораторной диагностики (она проводится уже в условиях стационара после экстренной госпитализации ребенка):

- клиническое исследование крови и мочи: в крови при менингококковой инфекции отмечаются повышенное общее число лейкоцитов, повышение числа палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, отсутствие эозинофилов и ускоренная СОЭ; анализ мочи позволяет оценить работу почек;

- клиническое исследование (бактериоскопия) толстой капли крови и осадка ликвора для обнаружения менингококков;

- бактериологический метод: посев слизи из носоглотки, посев спинномозговой жидкости, посев крови для выделения менингококка и определения его чувствительности к антибиотикам;

- биохимический анализ крови (коагулограмма, печеночный и почечный комплекс) позволяют оценить степень тяжести состояния ребенка;

- серологический анализ крови (парные сыворотки, взятые с интервалом в 7 дней) позволяют обнаружить антитела к менингококку и нарастание их титра; диагностическим является 4-кратное увеличение титра;

Дополнительные методы обследования:

- консультации невролога, ЛОР-врача и окулиста (осмотр глазного дна);

- в некоторых случаях проводится эхоэнцефалография (ультразвуковое исследование головного мозга для диагностики осложнений заболевания), компьютерная томография;

- по показаниям могут назначаться ЭКГ, эхокардиография.

Лечение

При малейшем подозрении на менингококковую инфекцию проводится срочная госпитализация.

В домашних условиях возможно лечение носителей менингококка и менингококкового назофарингита (при отсутствии в семье других детей в дошкольном возрасте).

Для лечения назофарингита менингококковой этиологии назначают:

- антибиотики внутрь в соответствующей возрасту дозировке;

- полоскание горла раствором фурацилина;

Лечение генерализованных форм включает:

- антибактериальную терапию;

- гормональные препараты;

- дезинтоксикационную терапию;

- симптоматическое лечение.

С целью воздействия на менингококк назначаются Пенициллин и Левомицетин-сукцинат. И выбор антибиотика, и дозировка его, и длительность курса зависят от клинической формы заболевания, степени тяжести, возраста и массы тела ребенка и других его индивидуальных особенностей.

При лечении менингита и менингоэнцефалита используются высокие дозы антибиотиков, чтобы преодолеть гематоэнцефалический барьер и создать достаточную концентрацию антибиотика в веществе мозга. Предпочтительно назначают Пенициллин.

Гормональные препараты (Преднизолон, Гидрокортизон) применяются в случаях тяжелого течения инфекции с целью подавления бурной реакции иммунной системы на проникновение возбудителя и для поддержания кровяного давления на должном уровне.

В случае развившегося инфекционно-токсического шока проводится лечение в условиях реанимационного отделения.

В качестве дезинтоксикационных средств применяются: 10% раствор глюкозы, плазма и плазмозаменители, раствор Рингера, Реополиглюкин и др. Могут применять плазмоферез и ультрафиолетовое облучение крови.

Симптоматическая терапия включает назначение противосудорожных препаратов (Сибазон, Реланиум, Оксибутират натрия), сердечных средств (Коргликон, Кордиамин), мочегонных препаратов (Лазикс), витаминов (С, группы В), гепарина под контролем свертывающей системы крови.

Для уменьшения гипоксии головного мозга применяются кислородотерапия и церебральная гипотермия (прикладывают к голове пузырь со льдом).

При нарушении дыхания ребенка подключают к аппарату искусственного дыхания.

Прогноз и исходы заболевания

В восстановительном периоде могут отмечаться слабость и повышение внутричерепного давления, которые исчезают спустя несколько месяцев.

Более тяжелый прогноз у детей до года. У них в редких случаях могут развиваться тяжелые последствия в виде гидроцефалии, эпилепсии.

Осложнения менингококковой инфекции делятся на специфические и неспецифические. Специфические (развиваются на раннем этапе заболевания):

- инфекционно-токсический шок;

- острый отек головного мозга;

- кровотечения и кровоизлияния;

- острая надпочечниковая недостаточность;

- острая сердечная недостаточность;

- отек легких и др.

Неспецифические (обусловленные другой бактериальной флорой):

Специфические осложнения являются проявлениями самого патологического процесса. Любое из них может стать причиной смерти ребенка.

После перенесенного заболевания могут выявляться остаточные явления и осложнения.

Функциональные остаточные явления:

- астенический синдром, проявлением которого в раннем возрасте является эмоциональная неустойчивость и двигательная гиперактивность, расторможенность, а в старшем возрасте – сниженная память и быстрая утомляемость;

- вегетососудистая дистония в период полового созревания подростков.

- гидроцефалия (повышенное количество жидкости в полости черепа);

- повышение внутричерепного давления;

- отставание ребенка в психомоторном развитии;

- снижение или потеря слуха;

- эпилептиформный (судорожный) синдром;

- парезы с нарушениями движений.

Профилактика

Профилактическими мероприятиями можно считать:

- раннее выявление и госпитализация больных;

- мероприятия в очаге инфекции: выявление носителей менингококка и их лечение, 10-дневное наблюдение за контактировавшими с больным и 2-кратное их обследование (мазок из носоглотки), допуск контактных детей в детский сад только после отрицательного результата обследования;

- выписка переболевшего из стационара только после 2-кратного отрицательного бактериологического анализа слизи из носоглотки (производится спустя 3 дня после курса лечения с промежутком в 1 или 2 дня);

- ограничение контактов;

- в период вспышки заболеваемости исключение проведения массовых мероприятий со скученностью детей;

- лечение хронических очагов инфекции;

- закаливание ;

- вакцинация (вакциной Менинго А+С): школьников (при регистрации в школе более 2 случаев менингококковой инфекции) и детей перед поездкой в регион, неблагоприятный по заболеваемости данной инфекцией. Применение вакцины детям возможно с 1,5 лет; иммунитет формируется к 10 дню и удерживается в течение 3-5 лет.

Резюме

Менингококковая инфекция – тяжелое заболевание, особенно для маленьких детей. Опасность этой инфекции не только в остром периоде (из-за развития осложнений и угрозы для жизни), но и после выздоровления (могут остаться на всю жизнь достаточно серьезные последствия).

Учитывая вероятность очень бурного развития болезни, не следует затягивать время обращения к врачу с любым заболеванием.

Необходимо помнить, что спинномозговая пункция (которой так боятся родители) – необходимая диагностическая процедура, которая поможет врачу назначить правильное лечение.

К какому врачу обратиться

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКИИ

Информация о заболевшем в ЦГСЭН в виде Экстренного извещения в течение 12 часов после выявления больного.

Эпидемиологическое обследование очага с целью выявления и санации носителей и больных стёртыми формами; определение круга лиц, подлежащих обязательному бактериологическому обследованию.

Меры в отношении источника возбудителя.

Госпитализация больного, изоляция носителей.

Выписка из стационара – при 2 отрицательных бактериологических исследований слизи носоглотки, проведённых через 3 дня после окончания лечения.

Меры в отношении факторов передачи возбудителя.

Дезинфекция: в очаге ежедневная влажная уборка, проветривание, облучение УФО и бактерицидными лампами. Заключительная дезинфекция не проводится.

Меры в отношении контактных лиц в очаге.

Медицинское наблюдение 10 дней с момента последнего посещения заболевшего коллектива/ежедневный осмотр кожи, зева с участием ЛОР-врача, термометрия/. Бактериологическому обследованию подлежат дети, персонал дошкольных, школьных учреждений, в ВУЗах и средних специальных заведениях на 1 курсе – весь курс, где выявлен больной, на старших курсах – студенты группы, где выявлен больной или носитель. В ДДУ бакобследование проводится 2 раза с интервалом в 3-7 дней.

Экстренная профилактика. Детям от 18 мес. до 7 лет и студентам 1 курса в первые 5 дней от контакта проводится активная иммунизация менингококково полисахаридной вакциной серогрупп А и С. При её отсутствии вводят нормальный человеческий иммуноглобулин. Ранее вакцинированным детям иммуноглобулин не вводится.

Читайте также: