Девушку во время чумы

Лайф выяснил, чем "утешали" себя люди во время эпидемий в древности.

Коронавирус не первая страшная болезнь, с которой пришлось столкнуться человечеству. Оспа, бубонная чума, корь или холера — эпидемии этих болезней унесли миллионы жизней в истории человечества. Они сметали с лица земли целые города, влияли на геополитику, экономику и общество. Но тяга к сексу была неподвластна даже им. Посещение бань, борделей люди почему-то не откладывали, к этому прибавляли секс на кладбищах.

Привычка сходить в баню, а заодно и помыться была главной прерогативой жителей Римской империи. Даже несмотря на страшную Юстинианову чуму, которая бушевала в мире целых два столетия (с 541 по 750 год до н.э.), бани в Риме почти не закрывались. Римские термы были местом, где всегда были горячая и холодная вода и мыло, а их посещение считалось обязательным для больного человека. Якобы это способствовало скорейшему выздоровлению больного.

-1585914922646.jpg)

Однако за культом "чистоты" стояла не только гигиена. В термы приходили поболтать и расслабиться. А желание провести время в одиночестве и вовсе воспринималось как признак не только невоспитанности, но и злого умысла. Релаксации при этом способствовала и обычная проституция.

Вступать в интимную близость практически с кем попало считалось таким же нормальным явлением, как для современного человека почистить зубы. Да и от пола такие отношения не зависели. Для патрициев и свободных граждан Рима главным было сохранение своего социального статуса. Опозориться можно было весьма просто — вступить в связь с женщиной своего же социального класса. Для сексуальных утех годились девушки или юноши более низкого сословия. Как правило, в этой роли выступали рабы или проститутки.

Массовые оргии в честь богов

Однако куда более популярной забавой древних римлян были массовые оргии. Они устраивались в честь богини Венеры. Несмотря на крайнюю раскрепощённость римского общества, проводить их вне стен храмов было запрещено. Но "что позволено Юпитеру, не позволено быку", а потому некоторые правители делали для себя исключения. Самый знаменитый из них — Гай Юлий Цезарь Август Германик. Его поражающие воображение "развлечения" хорошо известны по знаменитому фильму "Калигула" Тинто Брасса.

Секс на кладбище

Женщины, да и мужчины лёгкого поведения обслуживали граждан Рима не только в публичных местах. Самая низшая каста обслуживала "клиентов" даже на кладбищах. Таких проституток называли бустуариями (от лат. busta — гробница), и найти их не составляло труда. Большинство римских "работников секс-индустрии" носили сандалии с вырезанной на подошве фразой Sequere me (лат. — следуй за мной). Проходя по песчаным улицам, они специально оставляли "рекламные послания" для своих клиентов.

Мода на "кладбищенские оргии" возродилась в Европе много столетий спустя, во время Чёрной чумы, которая накрыла Европу в XIV веке. Очумевшие в прямом и переносном смысле люди пытались найти спасение во всём. Кто-то на фоне католической пропаганды присоединялся к церковной инквизиции, которая жгла и пытала "порочных женщин" как ведьм. А кто-то находил утешение в их компании прямо на кладбищах. Столь необычное место служило проституткам и "отверженным" в качестве убежища. Недаром глоссарий историка-медиевиста Шарля Дюканжа даёт трактовку латинского слова cimeterium, перешедшего во французский язык в значении "кладбища как "убежища вокруг церкви".

Вдохновлённые языческими культами люди совокуплялись прямо возле выкопанных могил. Этими странными обрядами они пытались победить смерть.

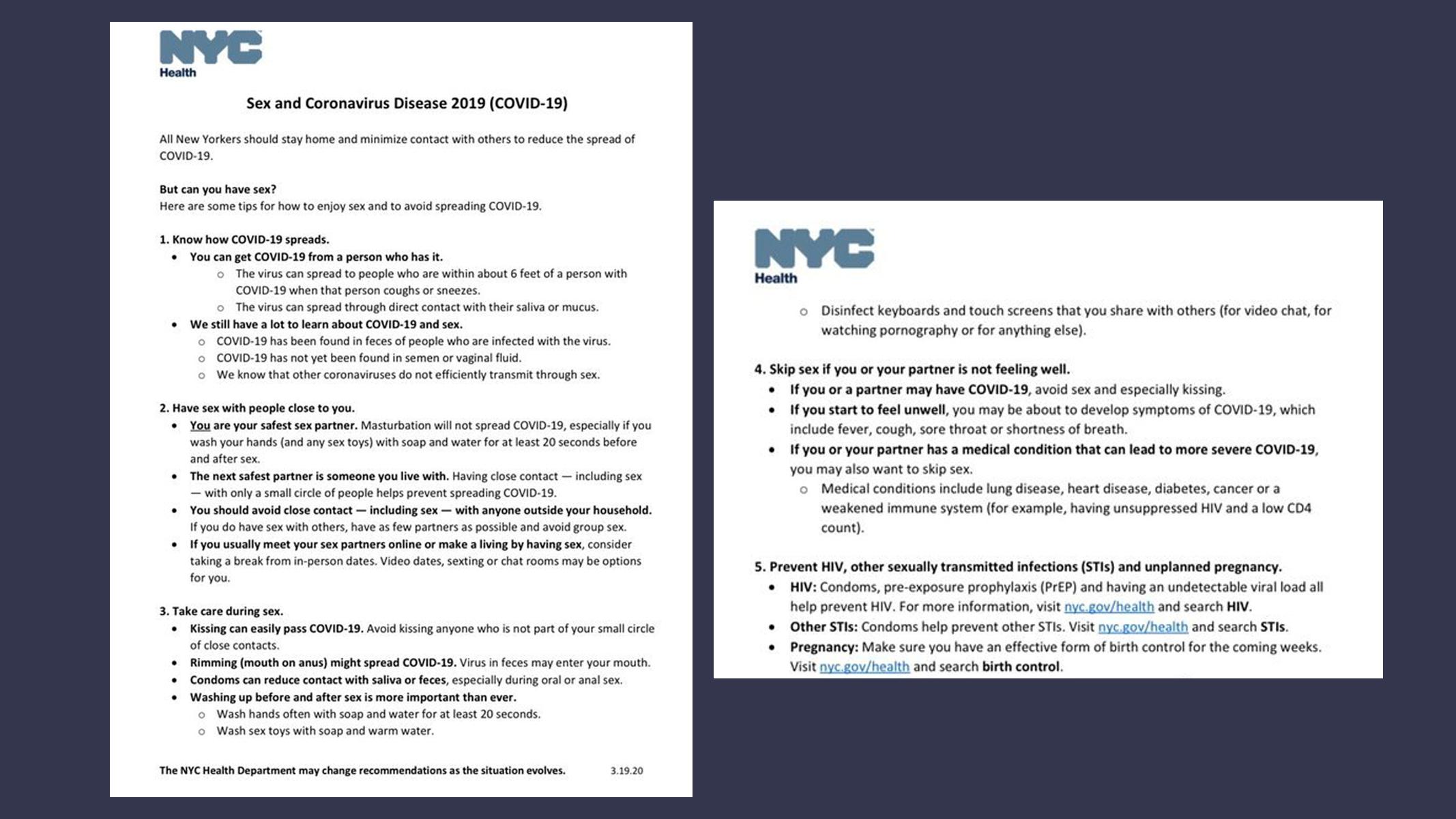

Нью-йоркская адаптация секса во время чумы

"Сам себе партнёр" — такую рекламу запустил во время вспышки коронавируса Департамент здравоохранения Нью-Йорка.

Власти города рассказали, что "вы — ваш самый надёжный сексуальный партнёр". По их мнению, "мастурбация" не способствует распространению CoViD-19, особенно если "вы моете свои руки (и любые секс-игрушки) с мылом и водой по крайней мере на протяжении 20 секунд до и после секса".

Для тех же, кто живёт один или предпочитает онлайн-знакомства, у американских медиков тоже нашёлся совет: "Видеосвидания, интимные СМС (англ. — sexting) или свидания в секс-чатах могут стать подходящим вариантом".

Меню статьи:

Болдинский период в жизни русского поэта

Итак, как мы уже говорили, критики и литературоведы считают Болдинскую осень самым плодовитым периодом творчества поэта. 1830 год. Холера, подступившая к порогам Российской империи, совпала со временем подготовки к свадьбе. Пушкин давно намеревался жениться на красавице Наталье Гончаровой. В мае этого года поэт официально объявил о состоявшейся помолвке. Однако день венчания постоянно откладывался. Семья Гончаровых потерпела разорение, поэтому мать невесты переносила свадьбу, не желая выдавать девушку без приданого. Наконец, день свадьбы обозначили, но снова отсрочили – на этот раз из-за смерти дяди Александра Сергеевича и траура по этому поводу. Пушкин выезжает в направлении Болдино… где по дороге поэта и застал карантин по случаю эпидемии холеры.

Пушкин, в вопросе классификации персонажей, пожалуй, выступает консерватором: в трагедии присутствуют лица первого плана и второстепенные фигуры. Среди действующих лиц первого плана – Председатель, которому автор противопоставил личность священника.

Это главный герой трагедии, Председатель. Вальсингам изображенным смелым человеком, который храбро смотрит опасности в лицо. Несмотря на то, что Председатель совсем не относит себя к лирикам, ночью Вальсингам придумывает гимн, посвященный эпидемии чумы:

Есть упоение в бою,

И бездны мрачной на краю…

Вальсингам считает, что смертельная опасность – это повод научиться новому способу получать удовольствие от жизни. Председатель пережил тяжелую потерю: Черная смерть унесла мать героя, а также супругу. Но даже это не поколебало настроя Вальсингама:

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья –

Бессмертья, может быть, залог.

Таким образом, Вальсингам воплощает силу духа и настоящую отвагу.

Священник – это образ, который автор противопоставляет отважному Председателю. Святой отец воплощает благочестие и истинную веру, силу веры. Приходя на кладбище, священник старается поддержать людей, которые перенесли ужасную утрату – потеряли в эпидемии близких и любимых, родственников, детей, друзей. Живые люди мечтают встретить мертвых после смерти. Священник считает, что Черная смерть предполагает только один способ противостояния – молитву. Это смирение, когда человек склоняет голову перед смертью, признавая силу Бога. Пир, который устроил Председатель, возмущает священника, ведь это похоже на грех и попирание веры в Господа. В сердцах, святой отец напоминает Вальсингаму об умерших членах его семьи. Боль, которую священник этими словами причинил Председателю, не дает чистой душе святого отца покоя: в результате, герой приносит извинения.

Герои второго плана включают молодого человека, Мэри, а также девушку по имени Луиза.

Юноша, полный жизненных сил и энергии, также нашел место на страницах пушкинской трагедии. Это символ молодости, страсти к жизни, которая плохо сочетается со смертью.

Девушка, которую Пушкин выводит в рядах второстепенных героев, пленяет задумчивостью и меланхолией – спутниками времени упадка. Что такое чума, как не декаданс? Когда-то жизнь Мэри радовала счастьем и весельем, теплом родного дома, но теперь все это превратилось в прошлое, в воспоминания. Девушка предается тоске и ностальгии.

Основной темой пьесы выступает самое древнее и, наверное, вечное чувство – страх смерти. В городе, наполненном смертью, привычный уклад жизни кардинально меняется. Все иллюзорное и лицемерное отступает перед единственным желанием человека – просто выжить. Да и сами люди, перед лицом смерти, словно оголяют свою истинную натуру. Кто-то ищет утешения и спасения в Боге, в религии и вере, смиренно принимая ниспосланную волю Божью, погружаясь в молитву. А другие всеми силами стараются игнорировать это ликование смерти вокруг: эти люди пытаются жить так, словно смерти не существует вовсе. Продолжая пировать, придаваться любовным утехам, просто наслаждаясь жизнью, жители города готовы бросить вызов самой Смерти.

Итак, Пушкин изображает город, который охватила чума. Группа молодых людей решает устроить пир прямо посреди улицы. Юноши и девушки накрывают стол праздничной едой и вином, поют песни и стараются не обращать внимания на зловещие действия чумы.

Первый тост пирующие поднимают за умершего от чумы шута. Но оплакивать мертвеца герои не спешат:

Но много нас еще живых, и нам

Причины нет печалиться. Итак,

Я предлагаю выпить в его память

С веселым звоном рюмок, с восклицаньем,

Как будто б был он жив…

С таким весельем и оптимизмом начатое пиршество продолжается пением. Но песня получается совсем невеселая. Молодая девушка поет грустную песню о былых временах и фатальной победе смерти. Должного настроения и прежней беззаботности вернуть молодым людям не удается. Как бы сильно герои не старались отвлечься от трагической реальности, страшная действительность спешит напомнить пирующим о себе. Телега с умершими от чумы людьми проезжает мимо пирующих. И, казалось бы, только минуту назад некоторые гости переполнялись отвагой и силой духа, но, увидев телегу с мертвыми, герои сразу лишаются чувств.

Ага! Луизе дурно; в ней, я думал,

По языку судя, мужское сердце.

Но так-то – нежного слабей жестокий,

И страх живет в душе, страстьми томимой.

Противостоять самой смерти – задача совсем непростая. Этот противник не обращает внимания ни на твердость духа или мужество, ни на веселость или жизнерадостность, ни на остроумие или образованность, ни на возраст. Собравшиеся на пир люди это чувствуют, но страшатся признаться в этом даже себе.

Некоторые из героев уже успели потерять близких или родных. Боль потери и страх, как перед смертью, так и перед необходимостью жить без близких людей, заставляет героев пушкинского произведения покинуть свои мрачные дома и устроить пир посреди улицы. Кто-то пытается хотя бы на какое-то время отвлечься от смертельной опасности, кто-то хочет забыть о боли утраты, поэтому пир продолжается.

Образ чумы в творчестве Пушкина

Желая развеселиться, пирующие просят Председателя спеть гимн в честь чумы. Этим гимном поэт старается не возвысить или расхвалить смертельные образы Зимы и Чумы, а, скорее наоборот, обращает внимание на возможность человека достойно противостоять им. Стихии слепы и могущественны, однако, человек имеет и способность, и готовность вступить с ними в борьбу на равных и даже одержать победу.

Все, все, что гибелью грозит,

Для сердца смертного таит

Неизъяснимы наслажденья –

Бессмертья, может быть, залог!

И счастлив тот, кто средь волненья

Их обретать и ведать мог…

Поэт выражает благодарность убийственной Чуме за то, что смертельная опасность способна заставить человека проявить истинные благородные качества: храбрость, мужество, силу духа и человеческое достоинство. Но смогут ли все герои достойно принять уготованный судьбой жребий?

Дома у нас печальны – юность любит радость…

Пушкина всегда сильно беспокоили пороки общества. В своем творчестве писатель часто старался привлечь внимание современников к проблемам, которые, на первый взгляд, кажутся обычной нормой жизни. Человек не может состоять из одних достоинств, недостатки присущи каждому из рода людского. Но главная задача человека – сделать правильный выбор между добром и злом, между силами, которые в живут в душе. В обычной жизни некоторые люди весьма искусно притворяются благодетельными. Но даже малейшие жизненные неурядицы способны превратить уважаемых членов общества в негодяев и подлецов.

В критической ситуации, когда приходится выбирать между жизнью или смертью, самое важное – до конца оставаться человеком. Сохранить в душе доброту, сострадание, милосердие и человечность могут только самые достойные. Страх способен полностью разрушить все хорошее в человеке. Вопрос выбора постоянно стоит перед каждым из нас. Что предпочесть – скупость или доброту, зависть или благодушие, похоть или скромность, страх или мужество? Это приходиться решать в жизни постоянно. Поставить на первое место не собственное благополучие, а интересы страны, общества или будущих поколений – вот правильный выбор. От этого выбора зависит, какое будущее ждет наших детей. Критические ситуации будут постоянно преследовать человека, так пусть поступки наших предков подскажут правильный выбор.

Посвящается, конечно же, Мерседес

Эти селенья уже обрели свою коронованную богиню.

Так было всегда: запах горького миндаля наводил на мысль о несчастной любви. Доктор Урбино почувствовал его сразу, едва вошел в дом, еще тонувший во мраке, куда его срочно вызвали по неотложному делу, которое для него уже много лет назад перестало быть неотложным. Беженец с Антильских островов Херемия де Сент-Амур, инвалид войны, детский фотограф и самый покладистый партнер доктора по шахматам, покончил с бурею жизненных воспоминаний при помощи паров цианида золота.

Труп, прикрытый одеялом, лежал на походной раскладной кровати, где Херемия де Сент-Амур всегда спал, а рядом, на табурете, стояла кювета, в которой он выпарил яд. На полу, привязанное к ножке кровати, распростерлось тело огромного дога, черного, с белой грудью; рядом валялись костыли. В открытое окно душной, заставленной комнаты, служившей одновременно спальней и лабораторией, начинал сочиться слабый свет, однако и его было довольно, чтобы признать полномочия смерти. Остальные окна, как и все щели в комнате, были заткнуты тряпками или закрыты черным картоном, отчего присутствие смерти ощущалось еще тягостнее. Столик, заставленный флаконами и пузырьками без этикеток, две кюветы из оловянного сплава под обычным фонарем, прикрытым красной бумагой. Третья кювета, с фиксажем, стояла около трупа. Куда ни глянь – старые газеты и журналы, стопки стеклянных негативов, поломанная мебель, однако чья-то прилежная рука охраняла все это от пыли. И хотя свежий воздух уже вошел в окно, знающий человек еще мог уловить еле различимую тревожную тень несчастной любви – запах горького миндаля. Доктору Хувеналю Урбино не раз случалось подумать, вовсе не желая пророчествовать, что это место не из тех, где умирают в мире с Господом. Правда, со временем он пришел к мысли, что этот беспорядок, возможно, имел свой смысл и подчинялся Божьему промыслу.

Полицейский комиссар опередил его, он уже был тут, вместе с молоденьким студентом-медиком, который проходил практику судебного эксперта в муниципальном морге; это они до прихода доктора Урбино успели проветрить комнату и накрыть тело одеялом. Они приветствовали доктора с церемонной торжественностью, на этот раз более означавшей соболезнование, чем почтение, поскольку все прекрасно знали, как дружен он был с Херемией де Сент-Амуром. Знаменитый доктор поздоровался с обоими за руку, как всегда здоровался с каждым из своих учеников перед началом ежедневных занятий по общей клинике, и только потом кончиками указательного и большого пальцев поднял край одеяла, точно стебель цветка, и, будто священнодействуя, осторожно открыл труп. Тот был совсем нагой, напряженный и скрюченный, посиневший, и казался на пятьдесят лет старше. Прозрачные зрачки, сизо-желтые волосы и борода, живот, пересеченный давним швом, зашитым через край. Плечи и руки, натруженные костылями, широкие, как у галерника, а неработавшие ноги – слабые, сирые. Доктор Хувеналь Урбино поглядел на лежащего, и сердце у него сжалось так, как редко сжималось за все долгие годы его бесплодного сражения со смертью.

– Что же ты струсил? – сказал он ему. – Ведь самое страшное давно позади.

– Когда вам попадется такой, – сказал он практиканту, – обратите внимание: обычно у них в сердце песок.

– Если не найдете, не беда, – сказал он. – Я возьму все расходы на себя.

– Я так понял, что человек этот был святой, – сказал он.

– Случай еще более редкий, – сказал доктор Урбино. – Святой безбожник. Но это – дела Божьи.

Вдалеке, на другом конце города, зазвонили колокола собора, созывая на торжественную службу. Доктор Урбино надел очки – стекла-половинки в золотой оправе – и поглядел на маленькие квадратные часы, висевшие на цепочке; крышка часов открывалась пружиной: он опаздывал на праздничную службу по случаю Святой Троицы.

Огромный фотографический аппарат на подставке с колесиками, как в парке, аляповато разрисованный мрачно-синий занавес, стены, сплошь покрытые фотографиями детей, сделанными в торжественные даты: первое причастие, день рождения. Стены покрывались фотографиями постепенно, год за годом, и у доктора Урбино, обдумывавшего тут по вечерам шахматные ходы, не раз тоскливо екало сердце при мысли о том, что случай собрал в этой портретной галерее семя и зародыш будущего города, ибо именно этим еще не оформившимся детишкам суждено когда-нибудь взять в свои руки бразды правления и до основания перевернуть этот город, не оставив ему и следа былой славы.

– Ничего особенного, – сказал он. – Последние распоряжения.

Это была полуправда, но они приняли ее за полную, потому что он велел им поднять одну из плиток кафельного пола и там они обнаружили затрепанную тетрадь расходов и ключи от сейфа. Денег оказалось не так много, как они думали, но более чем достаточно для оплаты похорон и разных мелких счетов. Теперь доктору Урбино стало окончательно ясно, что в церковь он опоздал.

– Третий раз в жизни, с тех пор как помню себя, пропускаю воскресную службу, – сказал он. – Но Бог поймет меня.

И он остался еще на несколько минут, чтобы решить все вопросы, хотя с трудом сдерживал желание поделиться с женой откровениями, содержавшимися в письме. Он взялся известить всех живших в городе Карибских беженцев, на случай если они захотят воздать последние почести тому, кто считался самым уважаемым из них, самым деятельным и самым радикальным, даже после того, как стало очевидным, что он поддался гибельному разочарованию. Он известит и его сотоварищей по шахматам, среди которых были и знаменитости-профессионалы, и безвестные любители, сообщит и другим, не столь близким друзьям, возможно, они пожелают прийти на похороны. До предсмертного письма он бы мог счесть себя самым близким его другом, но, прочтя письмо, уже ни в чем не был уверен. Как бы то ни было, он пошлет венок из гардений – может быть, Херемия де Сент-Амур в последний миг испытал раскаяние. Погребение, по-видимому, состоится в пять часов, самое подходящее время для этой жаркой поры. Если он понадобится, то после двенадцати будет находиться в загородном доме доктора Ласидеса Оливельи, своего любимого ученика, который в этот день дает торжественный обед по случаю своего серебряного юбилея на ниве врачебной деятельности.

Доктору Хувеналю Урбино легко было следовать привычному распорядку теперь, когда позади остались бурные годы первых житейских сражений, когда он уже добился уважения и авторитета, равного которому не было ни у кого во всей провинции. Он вставал с первыми петухами и тотчас же начинал принимать свои тайные лекарства: бромистый калий для поднятия духа, салицилаты – чтобы не ныли кости к дождю, капли из спорыньи – от головокружений, белладонну – для крепкого сна. Он принимал что-нибудь каждый час и всегда тайком, потому что на протяжении всей докторской практики он, выдающийся мастер своего дела, неуклонно выступал против паллиативных средств от старости: чужие недуги он переносил легче, чем собственные. В кармане он всегда носил пропитанную камфарой марлевую подушечку и глубоко вдыхал камфару, когда его никто не видел, чтобы снять страх от стольких перемешавшихся в нем лекарств.

В течение часа у себя в кабинете он готовился к занятиям по общей клинике, которые вел в Медицинской школе с восьми утра ежедневно – с понедельника по субботу, до самого последнего дня. Он внимательно следил за всеми новостями в медицине и читал специальную литературу на испанском языке, которую ему присылали из Барселоны, но еще внимательнее прочитывал ту, которая выходила на французском языке и которую ему присылал книготорговец из Парижа. По утрам книг он не читал, он читал их в течение часа после сиесты и вечером, перед сном. Подготовившись к занятиям, он пятнадцать минут делал в ванной дыхательную гимнастику перед открытым окном, всегда повернувшись в ту сторону, где пели петухи, ибо именно оттуда дул свежий ветер. Потом он мылся, приводил в порядок бороду, напомаживал усы, окутавшись душистыми парами одеколона, и облачался в белый льняной костюм, жилет, мягкую шляпу и сафьяновые туфли. В свои восемьдесят один год он сохранил живые манеры, праздничное состояние духа, какие ему были свойственны в юности, когда он вернулся из Парижа, вскоре после смертоносной эпидемии чумы; и волосы он причесывал точно так же, как в ту пору, с ровным пробором посередине, разве что теперь они отливали металлом. Завтракал он в кругу семьи, но завтрак у него был особый: отвар из цветов полыни для пищеварения и головка чесноку – он очищал дольки и, тщательно пережевывая, ел одну за другой с хлебом, чтобы предотвратить перебои в сердце. В редких случаях после занятий у него не бывало какого-нибудь дела, связанного с его гражданской деятельностью, участием в церковных заботах, его художественными или общественными затеями.

Обедал он почти всегда дома, затем следовала десятиминутная сиеста: сидя на террасе, выходившей во двор, он сквозь сон слушал пение служанок в тени манговых деревьев, крики торговцев на улице, шипение масла на сковородах и треск моторов в бухте, шумы и запахи которой бились и трепетали в доме жаркими послеполуденными часами, точно ангел, обреченный гнить взаперти. Потом он целый час читал свежие книги, по преимуществу романы и исторические исследования, обучал французскому языку и пению домашнего попугая, уже много лет служившего местной забавой. В четыре часа, выпив графин лимонада со льдом, начинал обход больных. Несмотря на возраст, он не сдавался и принимал больных не у себя в кабинете, а ходил по домам, как делал это всю жизнь, поскольку город оставался таким уютно-домашним, что можно было пешком добраться до любого закоулка.

День у него был расписан по минутам, так что его жена во время врачебного обхода больных всегда знала, куда в экстренном случае послать к нему человека с поручением. В молодости он, случалось, после обхода больных задерживался в приходском кафе, где совершенствовал свое шахматное мастерство с приятелями тестя и карибскими беженцами, но с начала этого столетия он перестал посещать приходское кафе, а попробовал под эгидой общественного клуба организовать турниры шахматистов всей страны. Как раз в это время и приехал Херемия де Сент-Амур: он уже был калекой с мертвыми ногами, но еще не стал детским фотографом, и через три месяца его уже знали все, кто умел передвигать по шахматной доске слона, потому что никому не удавалось выиграть у него ни одной партии. Для доктора Хувеналя Урбино это была чудесная встреча, ибо к тому времени шахматы превратились у него в неодолимую страсть, а партнеров для удовлетворения этой страсти почти не было.

Благодаря доктору Херемия де Сент-Амур мог стать здесь тем, чем он стал. Доктор Урбино был его безоговорочным заступником, поручителем на все случаи жизни и не давал себе даже труда полюбопытствовать, кто он такой, чем занимается и с каких бесславных войн вернулся таким жалким инвалидом. И наконец, он одолжил ему денег для устройства фотографического ателье, и Херемия де Сент-Амур выплатил ему все до последнего гроша, начав отдавать долг аккуратно с того самого момента, когда впервые щелкнул фотоаппаратом под магниевую вспышку первого насмерть перепуганного малыша.

А все – из-за шахмат. Сначала они играли в семь вечера, после ужина, и партнер, ввиду своего явного преимущества, давал доктору фору, но с каждым разом фора становилась все меньше, пока они не сравнялись в умении. Позже, когда дон Галилео Даконте открыл у себя во дворе первый кинотеатр под открытым небом, Херемия де Сент-Амур превратился в заядлого кинозрителя, и шахматам оставались только те вечера, когда не показывали новых фильмов. К тому времени они уже так подружились с доктором, что тот стал ходить с ним и в кино, и всегда без жены, отчасти потому, что у той не хватало терпения следить за путаными перипетиями сюжета, а отчасти потому, что нутром он чуял: общество Херемии де Сент-Амура мало кому подойдет.

Особенным днем у него было воскресенье. Утром он шел к главной службе в собор, потом возвращался домой и отдыхал – читал на террасе. Лишь в неотложных случаях он навещал больного в воскресенье и уже много лет не принимал никаких приглашений, за исключением крайне важных. В тот день, на Троицу, по редкостному стечению обстоятельств совпали два события: смерть друга и серебряный юбилей знаменитого доктора, его ученика. Однако вместо того, чтобы, подписав свидетельство о смерти, как он собирался, прямиком направиться домой, доктор Урбино позволил любопытству увлечь себя. Усевшись в открытой коляске, он еще раз пробежал глазами предсмертное письмо и приказал кучеру везти его по трудному пути – в старинный квартал, где жили рабы. Приказ был так странен, что кучер переспросил, не ослышался ли он. Нет, не ослышался, адрес был верным, а у написавшего его имелось достаточно оснований знать его твердо. Доктор Урбино вернулся к первой странице и снова погрузился в омут нежеланных откровений, которые могли бы переменить всю жизнь, даже в его возрасте, если бы он сумел себя убедить, что все это не бред отчаявшегося больного.

Погода начала портиться с раннего утра, было свежо и облачно, но дождя до полудня, похоже, не предвиделось. Желая добраться кратчайшим путем, кучер повез его по крутым мощеным улочкам колониального города, и несколько раз ему приходилось придерживать лошадь, чтобы ее не напугали гомонящие школьники и толпы верующих, возвращавшихся с воскресной службы. Улицы были украшены бумажными гирляндами, цветами, гремела музыка, а с балконов на праздник глядели девушки под разноцветными оборчатыми муслиновыми зонтиками. На Соборной площади, где статую Освободителя с трудом можно было разглядеть за пальмовыми листьями и шарами новых фонарей, образовалась пробка: после церковной службы разъезжались автомобили, а в шумном, облюбованном горожанами приходском кафе не было ни одного свободного места. Единственным экипажем на конной тяге была коляска доктора Урбино, и она выделялась из тех немногих, что остались в городе: лакированный откидной верх ее всегда сверкал, обода на колесах и подковы у рысака были бронзовыми, чтобы не разъела соль, а колеса и оглобли выкрашены в красный цвет и отделаны позолотой, как у венских экипажей для парадного выезда в оперу. В то время как самые утонченные семейства довольствовались тем, что их кучера появлялись на людях в чистой рубашке, доктор Урбино упорно требовал от своего носить бархатную ливрею и цилиндр, точно у циркового укротителя, что было не только анахроничным, но и безжалостным, особенно под палящим карибским солнцем.

Хотя доктор Хувеналь Урбино и любил свой город почти маниакальной любовью, хотя и знал его как никто другой, всего считанные разы нашлись у него причины решиться на вылазку в его чрево – в кварталы, где жили рабы. Кучеру пришлось немало поколесить и не раз спрашивать дорогу, чтобы добраться до места. Доктор Урбино вблизи увидел мрачные трясины, их зловещую тишину и затхлую вонь, которая, случалось, в часы предрассветной бессонницы поднималась и к нему в спальню, перемешанная с ароматом цветущего в саду жасмина, и тогда ему казалось, что это пронесся вчерашний ветер, ничего общего не имеющий с его жизнью. Но это зловоние, в былые дни иногда приукрашенное ностальгическими воспоминаниями, обернулось невыносимой явью, когда коляска начала подскакивать на колдобинах, где ауры посреди улицы дрались за отбросы с бойни, выброшенные сюда морем. В вице-королевском квартале дома были из камня, здесь же они были деревянные и облезлые, под цинковыми крышами, по большей части на сваях, чтобы их не заливали нечистоты из открытых сточных канав, унаследованных от испанцев. Все здесь выглядело жалким и безотрадным, однако в грязных тавернах гремела музыка, бродячие музыканты, не признававшие ни Бога, ни черта, наяривали на празднике у бедноты. Когда в конце концов они добрались до места, за коляской бежала шумная ватага голых ребятишек, потешавшихся над театральным нарядом кучера, которому то и дело приходилось отпугивать их хлыстом. Доктор Урбино, приготовясь к доверительному разговору, слишком поздно понял, что простодушие в его возрасте – вещь опасная.

Снаружи этот дом без номера ничем не отличался от других, менее счастливых, разве что окном с кружевной занавеской и дверью, по-видимому, бывшей когда-то дверью старой церкви. Кучер стукнул дверным кольцом и, лишь окончательно убедившись, что адрес верен, помог доктору выйти из коляски. Дверь отворилась бесшумно, за нею в полутьме стояла немолодая женщина, вся с ног до головы в черном, с красною розой за ухом. Несмотря на возраст, а ей было не менее сорока, это была все еще стройная, гордая мулатка с золотистыми и жестокими глазами и гладкими, по форме головы причесанными волосами, прилегавшими так плотно, что казались каской из железной ваты. Доктор Урбино не узнал ее, хотя вспомнил, что, кажется, видел ее в ателье у фотографа, когда сидел там за шахматами, и однажды даже прописал ей хинин от перемежающейся лихорадки. Он протянул ей руку, и она взяла его руку в ладони – не затем даже, чтобы поздороваться, а чтобы помочь ему войти в дом. Гостиная дышала запахами и шорохами невидимого сада и была обставлена превосходной мебелью и массой красивых вещей, каждая из которых имела свое место и смысл. Доктору Урбино без горечи вспомнилась лавка парижского антиквара, осенний понедельник еще в том столетии, дом номер 26 на улочке Монмартра. Женщина села напротив и заговорила на неродном для нее испанском.

– Этот дом – ваш дом, доктор, – сказала она. – Не ждала, что это случится так скоро.

Она уверяла, что заслуга не ее, видно, Херемия де Сент-Амур был поглощен думами о смерти и двигал фигуры безучастно. Когда они кончили играть, было около четверти двенадцатого – уже смолкли музыка и танцы, – он попросил оставить его одного. Он хочет написать письмо доктору Хувеналю Урбино, самому уважаемому из всех известных ему людей, своему задушевному другу, как он любил говорить, хотя связывала их только порочная страсть к шахматам, которые оба они понимали как диалог умов, а не как науку. И тогда она почувствовала, что жизненная агония Херемии де Сент-Амура подошла к концу, и времени ему осталось ровно столько, чтобы написать письмо. Доктор не мог ей поверить.

– Значит, вы знали! – воскликнул он.

Она не только знала это, она помогала ему переносить жизненные мучения с той же любовью, с какой некогда помогла ему открыть смысл счастья. Но именно таковы были последние одиннадцать месяцев: мучительная жестокая агония.

– Ваш долг был сообщить о его намерениях, – сказал доктор.

– Я не могла сделать этого, – оскорбилась она. – Я слишком любила его.

И в самом деле, ему исполнилось шестьдесят в этом году, 23 января, и тогда он наметил себе крайний срок – канун Троицы, главного престольного праздника города. Все до мельчайших подробностей этого вечера она знала заранее, они говорили об этом часто и вместе страдали от безвозвратного бега дней, которого ни он, ни она не могли сдержать. Херемия де Сент-Амур любил жизнь с бессмысленной страстью, любил море и любовь, любил своего пса и ее, и чем ближе придвигался намеченный день, тем он больше впадал в отчаяние, словно час смерти назначил не он сам, а неумолимый рок.

Читайте также: