Принципы классификации инфекционного процессов

Инфекционный процесс - это комплекс взаимных приспособительных реакций на внедрение и размножение патогенного микроорганизма в макроорганизме, направленный на восстановление нарушенного гомеостаза и биологического равновесия с окружающей средой. Современное определение инфекционного процесса включает взаимодействие трех основных факторов – возбудителя, макроорганизма и окружающей среды, каждый из которых может оказывать существенное влияние на его результат.

Классификация инфекционных болезней. Классификация инфекционных болезней – важнейшая часть учения об инфекциях, во многом определяющая общие представления о направлениях и мерах борьбы с обширной группой патологии человека – инфекционными заболеваниями. Предложено много классификаций инфекционных болезней, основанных на различных принципах.

Классификация по этиологическому принципу. Инфекционные болезни можно подразделять на

спирохетозные (спирохетозы) инфекции.

Болезни, вызванные грибами, называют микозами,

простейшими – протозойными, или протозоонозами.

Гельминтозы (болезни, вызванные паразитическими червями) и инфестации (болезни, вызванные членистоногими), строго говоря, к инфекционным болезням не относятся. Исторически и организационно сложилось, однако, так, что обязанности по диагностике гельминтозов и дегельминтизация значительной части инвазированных возложена на инфекционную службу и частично на участковую амбулаторную сеть. Инфестации находятся в сфере компетенции врачей‑дерматологов.

В основу экологической классификации, особенно важной с практической точки зрения при планировании и выполнении противоэпидемических мероприятий, положен принцип специфической, главной для возбудителя среды обитания, без которой он не может существовать (поддерживать себя) как биологический вид.

Различают три главные среды обитания возбудителей заболеваний человека(они же – резервуары возбудителей):

организм человека (популяция людей);

абиотическая (неживая) среда – почва, водоемы, некоторые растения и пр.

Соответственно все инфекции можно разделить на три группы: 1) антропонозы (ОРЗ, брюшной тиф, корь, дифтерия);

2) зоонозы (сальмонеллезы, бешенство, клещевой энцефалит);

3) сапронозы (легионеллез, мелиоидоз, холера, НАГ‑инфекция, клостридиозы).

Эксперты ФАО/ВОЗ (1969) рекомендуют в рамках сапронозов выделять еще и сапрозоонозы, возбудители которых имеют две среды обитания – организм животных и внешнюю среду, а их периодическая смена и обеспечивает нормальную жизнедеятельность этих возбудителей как биологического вида. Некоторые авторы предпочитают называть сапрозоонозы зоофильными сапронозами. К этой группе инфекций в настоящее время относят сибирскую язву, синегнойную инфекцию, лептоспироз, иерсиниоз, псевдотуберкулез, листериоз и др.

Классификация инфекционных болезней по механизму передачи возбудителя и его локализация в организме хозяина (Л.В.Громашевский)

Для клинической практики наиболее удобной была и остается классификация инфекционных болезней Л.В.Громашевского (1941). Ее создание – выдающееся событие в отечественной и мировой науке, в ней автору удалось теоретически обобщить достижения эпидемиологии и инфектологии, общей патологии и нозологии.

Критериями классификации Л.В.Громашевского служат механизм передачи возбудителя и его локализация в организме хозяина (что удачно перекликается с патогенезом и, следовательно, клинической картиной заболевания).

По механизму передачи возбудителя и его локализация в организме хозяина инфекционные болезни можно разделить на 4 группы:

кишечные инфекции (с фекально‑оральным механизмом передачи);

инфекции дыхательных путей (с аэрозольным механизмом передачи);

кровяные, или трансмиссивные, инфекции (с трансмиссивным механизмом передачи с помощью переносчиков‑членистоногих);

инфекции наружных покровов (с контактным механизмом передачи).

Условия возникновения инфекций и значение состояния организма в этом

процессе. Для возникновения инфекционного процесса требуется минимально

заражающая доза микроба; однако чем больше проникло в организм микробов,

тем скорее развивается болезнь. Чем вирулентнее микроб, тем быстрее

наступают все клинические признаки болезни. Имеют значение и ворота

инфекций. Например, после введения в легкие морской свинки 1 – 2

туберкулезных микробов может возникнуть заболевание, а чтобы вызвать

заболевание путем подкожной инъекции микробов, надо ввести не меньше 800

живых туберкулезных палочек.

Одно из необходимых условий для возникновения заболевания –

восприимчивость организма к данной инъекции очень восприимчивы, а к другим

устойчивы. Например, крупный рогатый скот не заражается сапом лошадей, а

чума свиней совершенно неопасно в смысле заражения для человека.

Исключительно важное значение для возникновения инфекционного процесса

имеет состояние организма. И.И.Мечников писал: «Болезнь, помимо внешних

причин – микробов, обязана своим происхождением еще и внутренним условиям

самого организма. Болезнь наступает тогда, когда эти внутренние причины

оказываются бес сильными помешать развитию болезнетворных микробов; когда

они, наоборот, успешно борются с микробами, то организм оказывается

невосприимчивым. Проникновение патогенного микроба в чувствительный

Устойчивость организма против инфекции снижается при плохом питании. Влияет

также простудный фактор, перегревание, радиация, отравление алкоголем и пр.

Течение инфекционного заболевания. Инфекционный процесс проявляется не сразу после внедрения патогенного

микроба в организм, а спустя некоторый срок.

Время от внедрения микробов в организм до появления первых клинических

признаков заболевание называют скрытым, или инкубационным, периодом.

Продолжительность его определяется вирулентностью и количеством

внедрившихся микробов, воротами инфекции, состоянием организма и

окружающими условиями. Однако при каждом заразном заболевании инкубационный

период боле или менее постоянен.

За период инкубации внедрившиеся микробы размножаются, производят

качественные биологические изменения в организме, в результате чего

появляются клинические признаки.

По длительности течения инфекции бывают острые, кратковременно

протекающие (ящур, холера, сибирская язва и многие др.). Большинство

инфекций относится к острым.

Инфекционные болезни людей и животных могут наблюдаться в виде

единичных случаев, именуемых спорадическими. Когда инфекция быстро

распространяется среди людей и охватывает населенные пункты значительной

территории, такое распространение инфекции принято называть – эпидемия,

соответственно инфекция среди животных – эпизоотия.

Инфекционные болезни по природе отличаются от других заболеваний

следующими свойствами: наличием живого возбудителя, заразительностью

(передаются от больных здоровым), инкубационным периодом, иммунитетом

(невосприимчивостью) переболевших. Последний наступает не всегда.

Источники и пути распространения инфекции. Основной источник и переносчик заразного начала – больной организм. От больного могут заражаться люди, животные.

Зараженная почва может быть источником заражения. Болезни, при которых

заражение происходит в результате попадания патогенных микробов из почвы,

получили название почвенных инфекций (сибирская язва, газовая гангрена и

др.). Почва может быть источником попадания патогенных микробов в пищевые

Вода, загрязненная патогенными микробами, также может заражать человека

и животных, если её употребляют не обезвреженной.

Возбудитель инфекций передается и через воздух. Такая инфекция

называется аэрогенной. Она может быть пылевой и капельной. При пылевой

инфекции заражение происходит при вдыхании воздуха вместе с пылью. В

пылевой инфекции наибольшую опасность представляют микробы, хорошо

переносящие высыхание, например споры патогенных микробов, а из не споровых

– туберкулезная палочка и гноеродные микроорганизмы. Капельная инфекция –

мельчайшие капельки мокроты, носовой слизи или слюны могут находится в

воздухе от 4 до 48 ч и из воздуха проникать в организм и вызывать

заболевание (грипп, ящур).

Многие инфекции передаются через не обезвреженное молоко больных

животных, через кровососущих членистоногих, когда возбудитель инфекции

находится в крови. Источником инфекции может служить навоз, зараженный

Некоторые инфекции передаются от животных человеку. Инфекционные

болезни, общие человеку и животным, называются антропозоонозы (сибирская

язва, туберкулез, бруцеллез, бешенство, ящур, рожа свиней и др.).

Заражение человека при этом происходит главным образом от животных, роль

человека в передаче этих инфекций здоровым животным незначительна.

Заражение людей чаще всего происходит при соприкосновении с зараженными

Таким образом, мероприятия по борьбе с инфекционными болезнями могут быть

эффективными только в случае систематического, планового и комплексного их проведения.

Диагностика инфекций (infectio – перевод с латинского – заражение). Инфекционные заболевания человека представляют собой группу болезней, вызываемых специфическими болезнетворными возбудителями, которые могут передаваться от зараженного человека здоровому. Нередки и случаи передачи патогенных агентов человеку от носителей инфекций или заболевших животных (зоонозные заболевания). Следует отметить, что большинство зоонозных инфекционных заболеваний не передается от человека к человеку. У человека и животных (домашних и диких плотоядных) насчитывают более 300 общих инфекционных возбудителей, из которых более 80 заболеваний вызываются бактериями, свыше 100 – вирусами, около 20 - грибами, 80 заболеваний связано с заражением гельминтами и около 20 - простейшими.

Известны инфекционные болезни, вызываемые, так называемыми арбовирусами – вирусами, передающимися людям через укусы насекомых, например клещей, комаров, блох и др., которые инфицируются от домашних или диких животных. Самая распространенная известная арбовирусная инфекция – клещевой энцефалит. Вирус геморрагической лихорадки также передается клещами. Как известно, клещи являются переносчиками и бактериальных инфекций, например клещевого боррелиоза (болезнь Лайма) или туляремии, хотя туляремию относят к зоонозным заболеваниям, передающимся человеку при непосредственном контакте с больными животными (грызунами), а также при употреблении зараженных продуктов или воды (алиментарный путь заражения). Таким образом, для каждой инфекции у человека характерен свой возбудитель и определенный путь передачи. Возбудителями инфекций могут быть бактерии, вирусы, риккетсии (микроорганизмы, сочетающие в себе особенности бактерий и вирусов), спирохеты, грибки, протозойные (паразитирующие простейшие, одноклеточные), глисты, которые выводятся из организма больного человека или животного при выдохе, мочеиспускании, дефекации, кашле, рвоте, и когда при определенных условиях этот биологический патологический материал становится источником заражения здорового человека.

Согласно литературным данным в настоящее время известно 1415 возбудителей инфекционных и паразитарных болезней. Наиболее обширную группу составляют болезни, вызываемые бактериями и риккетсиями (538 нозологий). Второе место принадлежит паразитарным болезням - 353 нозологии. Вирусные инфекции составляют 217 нозологий. Постоянно возникают новые или впервые выявленные инфекционные заболевания. Так, начиная, с 1970-х голов ежегодно регистрируется, по крайней мере, одно инфекционное заболевание. За последние годы стали известны более 30 инфекционных заболевании, это и ВИЧ, легионеллез, эпидемический ротавирусный гастроэнтерит и ряд африканских лихорадок (например лихорадка Эбола).

В настоящее время существенную роль в распространении инфекционных болезней играет развитие туризма, а также миграционные процессы.

Классификация инфекционных заболеваний

Что касается классификации основных инфекционных болезней человека, то существуют разные системы группировки инфекционных заболеваний. В нашей стране одной из наиболее распространенных является классификация Л.В. Громашевского, построенная в зависимости от локализации возбудителя в организме и механизме его передачи, таких групп насчитывается 5:

- кишечные инфекции;

- инфекции дыхательных путей;

- кровяные инфекции;

- инфекции наружных покровов;

- инфекции с различными механизмами передачи, например передающиеся половым путем, воздушно-капельным путем (один из самых распространенных), фекально-оральный, контактный, трансмиссионный, вертикальный от матери к плоду, от матери к новорожденному в родовом акте, внесенные при операциях, инъекциях и т.п.)

Кроме того в РФ принята также международная более многоступенчатая классификация инфекционных заболеваний:

- кишечные инфекции;

- туберкулез;

- бактериальные зоонозы;

- другие бактериальные заболевания;

- полиомиелит и энтеровирусные болезни центрально нервной системы;

- вирусные заболевания, сопровождающиеся высыпаниями;

- вирусные заболевания,которые передаются членистоногими;

- другие вирусные заболевания;

- риккетсиозы и другие инфекции, передаваемые членистоногими;

- сифилис и другие венерические инфекции;

- заболевания. которые вызываются спирохетами;

- грибковые заболевания (микозы);

- гельминтозы;

- другие инфекции и паразитарные заболевания.

Инфекционные заболевания вызывают у пациента значительные изменения в картине крови, при многих инфекционных болезнях изменяется функция различных внутренних органов – печени, сердца, легких, мозга, почек, кишечника, практически все инфекционные заболевания протекают с изменениями широкого спектра биохимических параметров, отражающих различные стороны патогенеза. Установлено также, что, к примеру, вирусы краснухи, герпеса, коксаки, полиомиелита, цитомегаловирус и эховирусы (род энтеровирусов) могут вызывать серьезные нарушения в развитии плода и новорожденного. Кроме того в настоящее время есть основания считать, что некоторые группы вирусов могут быть виновниками возникновения диабета первого типа, к ним относят вирус Коксаки, вирус краснухи, реовирус 3 типа, вирус энцефаломиокардита, вирус эпидемического паротита, цитомегаловирус, вирус гепатита А.

Диагностика инфекций

Диагноз инфекционного заболевания основывается на анамнезе больного, эпидемиологическом анамнезе, включает инструментальные методы обследования и, как правило, диагностика инфекционных заболеваний не обходится без использования комплекса лабораторных методов. Диагностика инфекционного заболевания начинается с базовых лабораторных методов исследования: это – клинический анализ крови. Известно, например, что в клиническом анализе крови лейкоцитоз чаще всего выявляется в результате инфекционного заболевания, что многие вирусные, бактериальные и рикетсиозные болезни приводят к нейтропении (снижение нейтрофилов), а частой причиной лимфоцитоза и/или моноцитоза является инфекционный мононуклеоз.

Такой показатель крови, как скорость оседания эритрорцитотв (СОЭ), не являясь самостоятельным диагностическим показателем в силу своей неспецифичности, является индикатором общего неблагополучия и продолжает активно использоваться в медицинской практике для выявления и мониторирования инфекционных и воспалительных заболеваний различного происхождения.

Общий анализ мочи является лабораторным тестом, который часто используется при исследования инфекционных заболеваний не только почек, но и инфекций другой локализации.

Так некоторые инфекционные заболевания сопровождаются протеинурией нефротического типа (количество белка в моче не менее 3г/л). Например хронические инфекционные заболевания могут стать причиной нефротического синдрома. Развитие протеинурии нефротического типа могут вызвать, например, бактериальный эндокардит, туберкулез, сифилис, лепра, гепатит В и С, мононуклеоз, цитомегаловирусная инфекция, ветряная оспа, малярия, токсоплазмоз, шистосомиаз. Появление в моче бактерий и возникновение воспаления указывает на наличие инфекционного заболевания мочеполовой системы.

Достаточно эффективным при инфекционных заболеваниях является использование комплекса биохимических тестов, поскольку количественные и качественные изменения биохимических показателей в крови происходящие во время болезни, отражают происходящие при заболевании биохимические нарушения и позволяют следить за динамикой патологического процесса и адекватностью лечения.

К таким эффективным биохимическим параметрам, которые исследуются при инфекционных и воспалительных заболеваниях другого происхождения, например, относится – спектр белков сыворотки крови (белки острой фазы), ферменты и некоторые другие биохимические показатели. Использованием специфических лабораторных методов, например, при диагностике причин лихорадки неясного генеза, хронических инфекций выполняют ис.

В практической медицине часто требуется более глубокое лабораторное исследование с следования мазков из горла, посевы крови, мочи и других жидкостей и выделений организма для выявления бактерий, грибков, иногда, при изменениях характера стула, назначают исследования кала на яйца глист.

В настоящее время в лабораторной диагностике для выявления инфекционных возбудителей широко используются следующие специфические лабораторные методы:

- микроскопические методы, позволяющие идентифицировать инфекционного возбудителя в биологическом патологическом материале с помощью разнообразных типов микроскопов после приготовления окрашенных или нативных мазков.

- Культуральный (бактериологический) метод, который заключается в выделении чистой культуры возбудителя из патологического материала, с дальнейшей его идентификацией по морфологическим, культуральным, биохимическим, антигенным, токсикогенным (применяя специфические методы) свойствам и определение его чувствительности к антибиотикам и другим химиотерапевтическим препаратам. Эти исследования часто проводят при подозрении на гнойно-воспалительные заболевания.

- Серологические исследования, в основе которых лежит специфическое взаимодействие антигена и направленных к нему антител. Эти исследования позволяют с диагностической целью определять (качественно и количественно) как антигены так и антитела к ним. Использование в лабораторной практике таких серологических методов как: ИФА(иммунофементный анализ), иммунофлюоресцентный, иммунофлюоресцентныф анализ - позволяет определять в крови больного антитела, относящиеся к различным классам иммуноглобулинов (ИГ А, ИГ М, ИГ Ж). Существование определенной закономерности в динамике выработки специфических антител различных классов при инфекционном заболевании позволяет судить как о стадии так и об интенсивности инфекционного процесса.

- Молекулярно-биологические методы, к которым относится полимеразная цепная реакция (ПЦР-метод).

В основе ПЦР-диагностики лежит молекулярно-биологический метод амплификации (многократное копирование) малых фрагментов нуклеиновых кислот бактерий, вирусов, хламидий, микоплазменных и др. с помощью фермента ДНК- полимереразы. ПЦР-диагностика позволяет провести прямую идентификацию нуклеиновых кислот(РНК или ДНК), то есть генетического материала, инфекционного агента в различном биологическом материале.

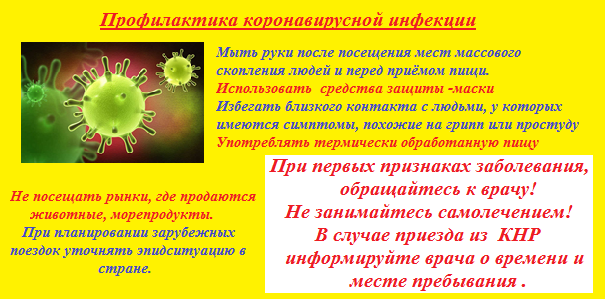

ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Инфекционные болезни людей - это заболевания, вызываемые болезнетворными микроорганизмами и передающиеся от зараженного человека (или животного)здоровому.

Основные пути передачи инфекции и воздействие на них

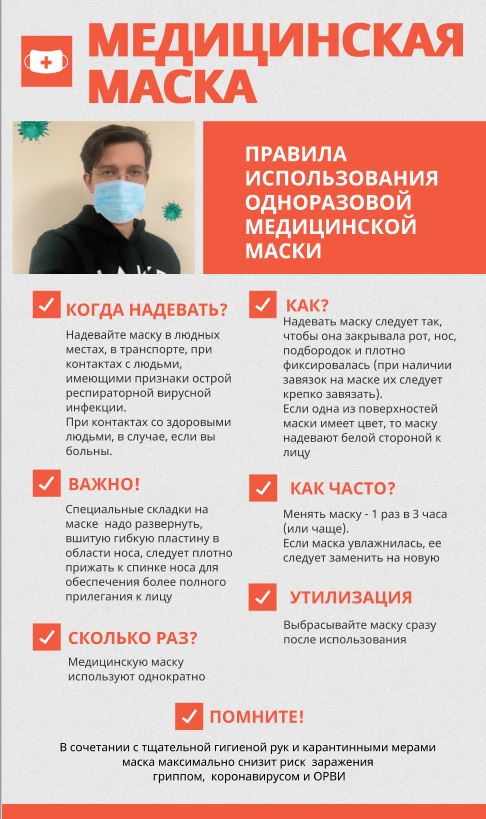

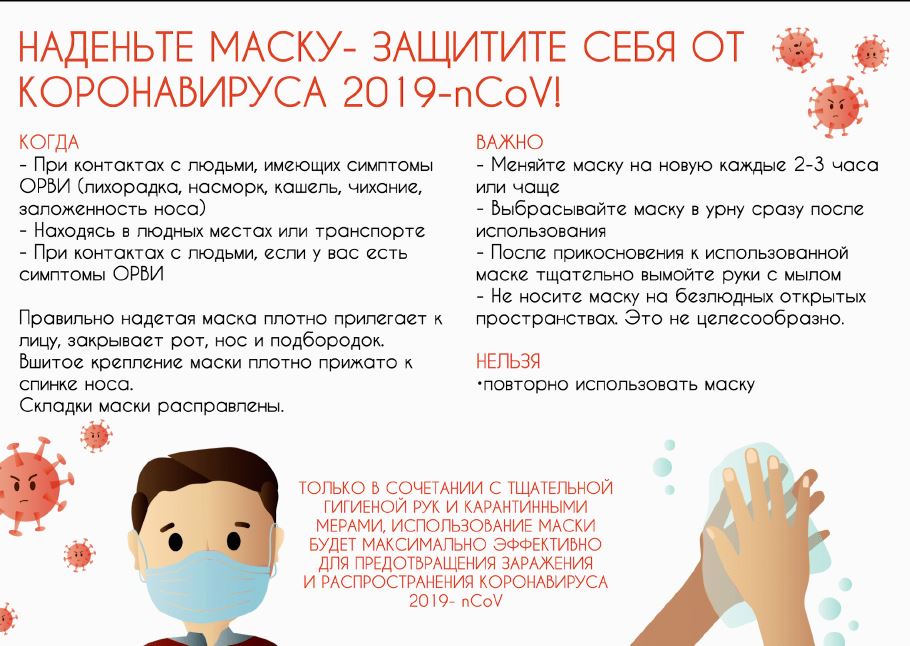

- воздушно-капельный путь передачи(грипп, простудные заболевания, ветряная оспа, коклюш, туберкулез, дифтерия, корь, краснуха и др.) – для профилактики используются маски, проветривание, недопущение скопления большого количества людей в помещении;

- алиментарный (пищевой) путь передачи (все кишечные инфекции, сальмонеллез, дизентерия, вирусный гепатит А) – важную роль играет личная гигиена, мытье рук, продуктов питания, отсутствие мух в помещениях;

- половой (контактный) путь передачи (вирусный гепатит В, С, ВИЧ СПИД, генитальный герпес, сифилис, гонорея, папилломатоз) – важным моментом профилактики таких инфекций является отсутствие беспорядочной половой жизни с частой сменой партнеров и использование презервативов;

- кровяной путь передачи (наиболее часто – вирусный гепатит В, ВИЧ СПИД) – в этом случае предотвратить инфекционные заболевания помогут стерильный хирургический инструментарий, отказ от татуировок (особенно в домашних условиях), то есть все усилия направлены на предотвращение нарушения целостности кожи и слизистых оболочек.

Профилактика инфекционных заболеваний

Как и любые другие болезни, инфекционные заболевания проще не допустить, чем потом лечить. Для этого используется профилактика инфекционных заболеваний, которая позволяет предотвратить развитие инфекционного процесса.

Выделяют общественную и индивидуальную профилактику. Индивидуальная профилактика предусматривает:прививки, закаливание, прогулки на свежем воздухе, занятия спортом, правильное питание, соблюдение правил личной гигиены, отказ от вредных привычек, быта и отдыха, охрану окружающей среды. Общественная включает систему мероприятий по охране здоровья коллективов:создание здоровых и безопасных условий труда и быта на производстве, на рабочем месте.

В целях предупреждения, ограничения распространения и ликвидации инфекционных болезней проводится иммунопрофилактика путем проведения профилактических прививок.Этот вид профилактики инфекционных заболеваний непосредственно связан с созданием в организме человека иммунитета (невосприимчивости) к определенной инфекции с помощью иммунизации и называется – специфическая иммунопрофилактика инфекционных заболеваний. Выделяют два основных вида иммунопрофилактики:

Значение иммунопрофилактики

Необходимо помнить: чем больше людей вакцинировано, тем выше коллективный иммунитет и барьер для инфекционных заболеваний. Победить инфекцию можно, если вакцинацией будет охвачено все население.

Каким бы не был метод профилактики, его использование поможет предотвратить заболевание, что особенно важно при неизлечимых инфекциях, таких как ВИЧ СПИД, бешенство и вирусные гепатиты.

Читайте также: