Менингококковая инфекция у детей лечение на догоспитальном этапе

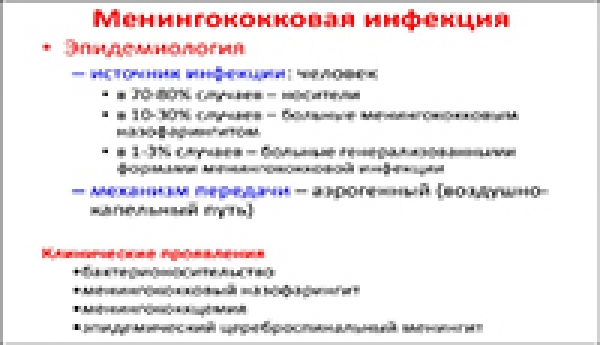

Менингококковая инфекция чаще протекает в виде менингококкового менингита (воспаления мозговых оболочек). Это инфекционное заболевание человека, обусловленное бактериями – менингококками. Источником данного инфекционного агента является больной человек или же бактерионоситель.

Менингококки выделяются с капельками слизи из верхних дыхательных путей при кашле, разговоре и попадают в воздух, а затем – в организм здорового человека через дыхательные пути. Пик заболеваемости приходится на февраль – апрель (т. е. наиболее холодное время года). Чаще менингококковая инфекция поражает детей, поскольку у них относительно слабый иммунитет по сравнению со взрослыми.

Верхняя одежда (шапка) не по погоде не является гарантией от заражения, хотя переохлаждение (в частности, головы) является одним из важнейших предрасполагающих факторов развития менингококковой инфекции. Менингококковая инфекция способна протекать по типу назофарингита (воспалительного поражения органов носоглотки), гнойного воспаления мягкой оболочки головного мозга (по типу гнойного менингита). Или же воспаления самого вещества головного мозга, сочетающегося с воспалением его оболочки – менингоэнцефалитом.

Возможно также септическое течение заболевания (менингококкемия) при условии попадания возбудителя в кровь. В данном случае вероятно формирование вторичных очагов инфекционного воспаления в организме. В ряде случаев у одного пациента могут развиться сразу несколько форм заболевания.

Нередко встречается бессимптомное менингококконосительство, за счет которого главным образом и поддерживается циркуляция возбудителя в том или ином коллективе. Наибольшую опасность представляет больной, у которого присутствуют признаки воспалительного явления в носоглотке – назофарингита. ледовательно, отмечаются кашель и чиханье. Он наиболее активно распространяет возбудителя в коллективе, а внешние признаки заболевания напоминают банальный насморк на фоне обычного острого респираторного заболевания.

Важнейшими симптомами назофарингеальной менингококковой инфекции являются боль и чувство першения в горле, заложенность носа, сухой кашель, насморк со скудными выделениями слизисто гнойного характера (реже – кровянистого), головные боли и повышение общей температуры тела. Не исключено появление таких симптомов, как носовые кровотечения и головокружения.

Менингококковый менингит также характеризуется внезапным началом и развитием характерной клинической картины в первые 1–3 дня. В начале заболевания состояние больного резко ухудшается, температура тела повышается до 38–40 градусов, начинается многократная рвота, не связанная с приемом пищи и не приносящая пациенту облегчения. Дети, которые могут внятно сформулировать свои претензии, предъявляют жалобы на интенсивную головную боль.

Маленькие дети просто кричат от боли и становятся беспокойными. Беспокойство часто сменяется чувством оглушенности и помрачением сознания. Помимо этого, пациенты, страдающие менингитом, плохо переносят внешние раздражители (звуковые, шумовые, световые, прикосновения). При особенно тяжелой форме патологии больной принимает характерную позу – лежа на боку, с подтянутыми к животу ногами и запрокинутой головой. Кожные покровы характеризуются бледностью, губы синюшные. Пациент страдает отсутствием аппетита, но много и часто пьет.

Менингококковая инфекция, как правило, характеризуется острым началом. У больного начинается лихорадка, на 1–2 й дни болезни развивается кожная сыпь, представляющая собой звездочки неправильной формы и различной величины. Реже образуются мелкоточечные или обширные кровоизлияния на теле, что сопутствует наиболее тяжелому течению заболевания с нарушением деятельности сердечно сосудистой системы, кровотечениями и кровоизлияниями во внутренние органы. Менингококковая инфекция может сопровождаться судорогами.

Пациента с подозрением на то или иное течение менингококковой инфекции следует незамедлительно изолировать и госпитализировать, проводить лечение в стационарных условиях. Терапия менингита находится в прямой зависимости от максимально рано начатых мероприятий. Во время судорог больного, особенно его голову, придерживают для профилактики травматизма. До приезда врача можно дать обезболивающие препараты при сильной головной боли (1 капсулу трамадола, 1–2 таблетки метамизола натрия). При высокой температуре нужно приложить к голове холод.

Неотложные мероприятия на догоспитальном этапе направлены на профилактику развития инфекционно токсического шока. В связи с чем необходимо внутримышечное введение литической смеси (с учетом ранее принятых препаратов) – растворов метамизола натрия, спазмолитиков (дротаверина гидрохлорида, папаверина гидрохлорида и т. д.) и прометазина. Внутривенно или внутримышечно вводят противорвотное средство (1–2 мл раствора метоклопрамида).

При судорогах или повышенном возбуждении дают больному седативное средство (2–4 мл раствора диазепама внутримышечно, внутривенно). Для снижения иммунной реакции организма и поддержания необходимого уровня артериального давления проводят инъекции глюкокортикостероидных средств (30–60 мг преднизолона). При развитии инфекционно токсического шока проводят инфузионную терапию. Например, внутривенно вводят реополиглюкин.

Если на фоне применения глюкокортикоидов артериальное давление остается низким, внутривенно капельно (медленно) назначают раствор дофамина. При наличии соответствующих показаний в трахею вводят дыхательную трубку и проводят искусственную вентиляцию легких. Срочно назначают антибактериальные препараты (пенициллин). Больные подлежат лечению в стационаре для инфекционных больных.

После госпитализации пациенту проводят люмбальную пункцию для забора спинномозговой жидкости на анализ, что имеет большое диагностическое значение. Помимо этого, после пункции уменьшается внутричерепное давление и пропадает головная боль, уменьшается интенсивность проявления и прочих симптомов. При своевременно начатой терапии улучшение состояния наступает на 3–4 дни и впоследствии наступает полное выздоровление. Наиболее успешно менингококковая инфекция лечится с помощью современных антибиотиков, препаратов крови и кровезаменителей.

Профилактика распространения менингококковой инфекции заключается в изоляции от коллектива предполагаемого больного или бактерионосителя. Также после его выявления проводят влажную уборку помещения с дезинфицирующими средствами, проветривание. При общении с больным человеком необходимо носить предохранительные маски. За теми, кто находился в контакте с заболевшим менингококковой инфекцией, устанавливается наблюдение сроком до 10 дней. Это максимальный инкубационный период.

О каждом случае подозрения на менингококковую инфекцию медработники обязаны в течение 2 часов сообщить в органы государственного санитарно эпидемиологического надзора по месту регистрации заболевания.

Менингококковая инфекция потенциально смертельна и всегда должна рассматриваться как чрезвычайная медицинская ситуация.

Своевременная диагностика и неотложная помощь на догоспитальном этапе решают судьбу больного и медицинского работника (существует реальная угроза судебных преследований).

Необходимо в кратчайший срок диагностировать менингококковую инфекцию только на основании опорных клинических признаков: острое начало, лихорадка, менингеальные симптомы, геморрагическая сыпь.

При данном заболевании для судьбы больного лучше гипердиагностика, чем несвоевременно поставленный диагноз. Больных с подозрением на генерализованную форму менингококковой инфекции следует немедленно госпитализировать в инфекционный стационар.

О каждом случае менингококковой инфекции медицинские работники независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы учреждений, в которых они работают, в течение 2 часов сообщают по телефону в органы, осуществляющие государственный санитарно-эпидемиологический надзор по месту регистрации заболевания (независимо от места проживания больного) [21].

При менингококковой инфекции необходимы экстренные неотложные мероприятия в связи с возможностью развития инфекционно-токсического шока:

1. Внутримышечно литическая смесь растворов: метамизол натрия (анальгин), спазмолитик (например, дротаверин) и прометазин (пипольфен).

2. Противорвотное: метоклопрамид (церукал, реглан) внутримышечно или внутривенно.

3. При возбуждении, судорожном синдроме — внутримышечно или внутривенно диазепам (реланиум, седуксен).

4. Внутривенно или внутримышечно глюкокортикоиды (дексаметазон, преднизолон). Цель: приглушить чрезмерную реакцию иммунной системы организма на менингококк и остановить распад бактерий, поддержать уровень артериального давления.

5. Применение пероральных антибиотиков (см. ниже).

6. При инфекционно-токсическом шоке — инфузионная терапия (лактасоль, реополиглюкин и др.) Если после введения адекватной дозы глюкокортикоидов и вливания растворов артериальное давление остается низким, назначают дофамин (внутривенно, капельно, медленно, под контролем АД, до его стабилизации).

7. По показаниям — интубация трахеи, ИВЛ.

Большинство специалистов предполагает, что любая отсрочка в назначении антибактериальной терапии может стать причиной неблагоприятного исхода. Подобное предположение служит основанием для исков по поводу преступной небрежности в отношении врачей, допустивших промедление с назначением лечения [2].

Вопросы взаимосвязи между началом антибактериальной терапии и клиническими исходами были изучены в нескольких ретроспективных исследованиях.

Например, в одном из них, включавшем 305 пациентов, госпитализированных в Великобритании [9], 53 (17,4%) пациента получали антибиотик перед госпитализацией. В данной группе был отмечен только один (1,9%) летальный исход по сравнению с 30 (12%) среди 252 пациентов, не получавших антибиотики до поступления в стационар.

Была проанализирована медицинская документация 848 пациентов, лечившихся за период с 1995 по 2000 гг. в двух областях Испании (Андалузия и Канарские острова). Учитывались данные по госпитальной летальности, применению антибиотиков и демографические характеристики пациентов. Смертность пациентов рассматривалась как зависимая переменная относительно показателей применения пероральных антимикробных препаратов на догоспитальном этапе, возраста пациентов и времени от момента появления симптомов инфекции до парентерального введения антибиотиков (которые рассматривались в качестве независимых переменных).

Летальный исход был зарегистрирован у 49 из 848 (5,72%) пациентов с генерализованной менингококковой инфекцией. Из всех включённых в исследование пациентов 226 (26,65%) получали пероральные антибиотики (преимущественно бета-лактамы) на догоспитальном этапе (в течение 48 часов, предшествовавших госпитализации). При анализе взаимосвязи между применением антибиотиков и летальностью (с поправкой на возраст и длительность интервала времени от момента появления симптомов инфекции до назначения антибиотиков в стационаре) оказалось, что применение пероральных антимикробных препаратов на догоспитальном этапе является значимым фактором снижения показателей летальности пациентов с генерализованной менингококковой инфекцией.

На основании этих данных эксперты Британского инфекционного общества рекомендуют назначать соответствующую антимикробную терапию как можно быстрее после возникновения подозрения на менингококковую инфекцию.

• Неотложная помощь на догоспитальном этапе.

Основные клинические симптомы

Инкубационный период от 1 до 10 дней

- Выраженные симптомы общей интоксикации, гипертермия;

- Гиперемия лица, инъекция склер и конъюнктивы;

- Менингококцемия типичная

через 5-15 часов:

- экзантема (геморрагическая сыпь: элементы звездчатой формы, от точечных до 2-4 см в диаметре, с некрозом в центре), возможно сочетание с розелеозной, розелеозно-папулезной сыпью;

- энантема (геморрагии на слизистой полости рта, конъюнктивы);

- Менингококцемия молниеносная:

в течение нескольких часов:

- обильная геморрагическая сыпь,

- симптомы инфекционно-токсического шока (ИТШ):

ИТШ I степени: бледность кожных покровов, возможны нарушения микроциркуляции, гипертермия, АД не снижено, тахикардия, тахипноэ, качественное расстройство сознания;

ИТШ II степени: акроцианоз, нарушения микроциркуляции; снижение температуры тела; артериальная гипотензия; количественное расстройство сознания до сопора, олигурия или анурия;

ИТШ III степени: кожные покровы синюшно-серого цвета, тотальный цианоз с множественными геморрагически- некротическими элементами, выраженная артериальная гипотензия, количественное расстройство сознания до комы, анурия;

- Менингококковый менингит:

- общемозговая симптоматика с выраженной цефалгией;

- менингеальный синдром;

- Менингококковый менингоэнцефалит:

- общемозговая и очаговая симптоматика;

- менингеальный синдром;

- Смешанная форма:

- Симптомы менингита (менингоэнцефалита) и менингококцемии.

Диагностические мероприятия

Лечебные мероприятия

- Обеспечение лечебно-охранительного режима;

- Горизонтальное положение;

- Ингаляторное введение 100% О2 на постоянном потоке ч/з маску (носовые катетеры);

- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен или установка внутрикостного доступа или, и для врачей анестезиологов- реаниматологов – центральной вены (по показаниям);

- Натрия хлорид 0,9% – в/в со скоростью от 10 мл/кг/час, под аускультативным контролем легких, на месте и во время медицинской эвакуации;

- Преднизолон – 2 мг/кг в/в (внутрикостно) или Дексаметазон – 0,5 мг/кг в/в (внутрикостно);

- При предположительном времени от момента прибытия на вызов до передачи пациента врачу стационара более 2-х часов:

- Левомицетина сукцинат натрия – 1000 мг в/м (растворитель: Новокаин 0,25% (0,5%) – 2-3 мл) или в/в (внутрикостно) болюсом медленно (растворитель: Глюкоза 40% – 5 мл);

- Этамзилат натрия – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом;

- Аскорбиновая кислота – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом;

- При гипертермии (t° тела > 38,5°С):

- Анальгин 50% – 2 мл в/м +

- Димедрол 1% – 1мл в/м +

- Папаверин 2% – 2 мл в/м;

При предположительном времени от момента прибытия на вызов до передачи пациента врачу стационара более 2х часов:

- Левомицетина сукцинат натрия – 1000 мг в/м (растворитель: Новокаин 0,25% (0,5%) – 2-3 мл) или в/в (внутрикостно) болюсом медленно (растворитель: Глюкоза 40% – 5 мл);

Этамзилат натрия – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом;

Аскорбиновая кислота – 500 мг в/в (внутрикостно) болюсом.

- Катетеризация кубитальной или, и других периферических вен или установка внутрикостного доступа или, и для врачей анестезиологов-реаниматологов – центральной вены (по показаниям);

- Натрия хлорид 0,9% – в/в со скоростью от 10 мл/кг/час, под аускультативным контролем легких, на месте и во время медицинской эвакуации;

- При ИТШ I степени:

- Преднизолон – 5 мг/кг (суточная доза -10 мг/кг) в/в (внутрикостно) болюсом;

При ИТШ II степени:

- Преднизолон – 10 мг/кг (суточная доза – 20 мг/кг) в/в (внутрикостно) болюсом +

- Дексаметазон – 2 мг/кг в/в (внутрикостно) болюсом;

При ИТШ III степени:

- Преднизолон – 15 мг/кг (суточная доза – 30 мг/кг) в/в (внутрикостно) болюсом +

- Дексаметазон – 3 мг/кг в/в (внутрикостно) болюсом +

- Гидрокортизон – 100 мг в/в (внутрикостно) болюсом (в/м только при отсутствии формы препарата для в/в введения);

- Левомицетина сукцинат натрия – 1000 мг в/в (внутрикостно) болюсом медленно (растворитель: Глюкоза 40% – 5 мл);

- Этамзилат натрия – 500 мг в/в;

- Аскорбиновая кислота – 500 мг в/в;

-

При артериальной гипотензии (САД 90% на фоне оксигенации 100 % О2, уровне сознания > 12 баллов по шкале ком Глазго, САД >90 мм pт. ст.:

Для бригад всех профилей:

- Проводить терапию;

- Выполнить медицинскую эвакуацию.

При наличии симптомов ИТШ или, и уровне SpО2

Носителями являются обычно взрослые, хотя и не знают об этом, а заболевают преимущественно дети.

Возбудитель обитает в носоглотке и выделяется во внешнюю среду при чихании, разговоре. Опасность возрастает при возникновении воспаления в носоглотке. К счастью, менингококк очень неустойчив в условиях внешней среды: выживает не более получаса.

Инфицирование происходит воздушно-капельным путем при очень тесном (на расстоянии до 50 см) и продолжительном контакте. Инфекция имеет выраженную зимне-весеннюю сезонность с пиком заболеваемости с февраля по апрель.

Регистрируются периодические повышения уровня заболеваемости примерно через 10 лет, что связано со сменой штамма возбудителя и отсутствием иммунитета к нему. Возможны как единичные случаи заболеваемости детей, так и массовые в виде вспышек и эпидемий. В период между эпидемиями больше заболевает малышей раннего возраста, а в эпидемию – больше старших детей.

Менингококк чувствителен к антибиотикам, сульфаниламидным препаратам.

Значительно реже (у 5% заболевших) микроб проникает в кровь и разносится в различные органы. Так развивается менингококковый сепсис (менингококцемия).

Выраженный токсический синдром возникает в результате разрушения менингококков (под действием выработанных антител или антибиотиков) и выделения значительного количества эндотоксина. Это может послужить причиной развития инфекционно-токсического шока.

Помимо внутренних органов (легких, суставов, надпочечников, сетчатки глаз, сердца) менингококк может поражать и ЦНС: оболочки и вещество головного и спинного мозга. В этих случаях развивается гнойный менингит (или менингоэнцефалит).

После перенесенного заболевания и даже в результате носительства менингококка, вырабатывается стойкий иммунитет.

Симптомы

Инкубационный период может длиться от 2 до 10 дней, обычно он короткий: равен 2-3 дням.

Выделяют локализованные и генерализованные клинические формы менингококковой инфекции.

- бессимптомное менингококконосительство;

- менингококковый назофарингит.

- менингококцемия (менингококковый сепсис);

- менингит (воспаление оболочек мозга);

- менингоэнцефалит (воспаление и оболочек, и вещества мозга);

- смешанная форма (сочетание менингококцемии и менингита).

К редким формам относятся: вызванные менингококком артрит, пневмония, иридоциклит, эндокардит.

Бессимптомное менингококконосительство – самая частая форма заболевания (развивается у 99,5% всех инфицированных). Чаще отмечается у взрослых. Состояние не проявляется никакими признаками, и человек не знает о своем инфицировании.

Менингококковый назофарингит развивается у 80% заболевших менингококковой инфекцией. Проявляется обычными для воспалительного процесса в носоглотке симптомами: острое начало, першение в горле, заложенность носа, сухой кашель, головная боль. Может повышаться температура в пределах 37,5°С. Общее состояние и самочувствие страдают мало.

При осмотре выявляется покраснение в зеве и отечность слизистой, иногда покраснение конъюнктив, скудное слизисто-гнойное отделяемое из носа. Чаще состояние расценивается как проявление острого респираторного заболевания. Правильный диагноз ставится только в очаге инфекции при обследовании контактных лиц.

Длительность заболевания от 2 до 7 дней; заканчивается выздоровлением. Но часто (около 30% случаев) эта форма предшествует последующему развитию генерализованной формы инфекции.

Менингококцемия развивается остро, внезапно. Ее проявления нарастают очень быстро. Родители могут указать точное время начала болезни, а не только дату. Резко повышается с ознобом температура (до 40°С), трудно снижаемая жаропонижающими средствами. Отмечается повторяющаяся рвота и выраженная головная боль, жажда.

Но основным и наиболее характерным признаком менингококкового сепсиса является сыпь. Проявляется она уже в первые сутки болезни, реже на вторые. Чем раньше от начала болезненного процесса появляется сыпь, тем тяжелее течение и прогноз болезни.

В центре крупных элементов сыпи может развиваться спустя пару дней некроз (омертвение) ткани. Некротическая поверхность покрывается коркой, после ее отхождения образуются язвы, которые рубцуются очень медленно (до 3 недель и более).

Некроз может возникнуть и на кончике носа, фалангах пальцев, ушных раковинах с развитием сухой гангрены.

Клинические симптомы при менингококцемии могут нарастать очень бурно, особенно при молниеносном варианте течения заболевания. Кровоизлияние в конъюнктивы или склеры глаз может появиться даже раньше, чем сыпь на коже. Возможно возникновение и других проявлений геморрагического синдрома: кровотечения (носовое, желудочное, почечное) и кровоизлияния в различных органах.

Вследствие нарушения кровоснабжения и обменных процессов за счет токсикоза, при менингококцемии у детей имеются симптомы поражения почек, сердечно-сосудистой системы, легких, глаз, печени, суставов. У всех детей появляется одышка, учащение сердцебиений, сниженное артериальное давление.

При вовлечении в процесс почек появляются изменения в моче (белок, эритроциты и лейкоциты). Поражение суставов характеризуется возникновением боли в крупных суставах и отечности их, ограничением объема движений.

В случае кровоизлияния в надпочечники развивается острая надпочечниковая недостаточность за счет дефицита гормонов, которая может послужить причиной смертельного исхода. Такое осложнение так же, как и острая почечная недостаточность, возможно при молниеносной форме менингококцемии (сверхостром сепсисе).

Клинически надпочечниковая недостаточность проявляется резким падением кровяного давления, рвотой, появлением синюшных пятен на коже на фоне резкой бледности, частым слабым пульсом, выраженной одышкой и последующим нарушением ритма дыхания, падением температуры ниже нормы. При отсутствии квалифицированной помощи, летальный исход может наступить даже за несколько часов.

Крайне редко встречается хроническая форма менингококцемии с периодическими рецидивами. Она может длиться в течение нескольких месяцев.

Если в патологический процесс вовлекаются мозговые оболочки, то состояние ребенка резко ухудшается.

Гнойный менингококковый менингит также характеризуется острым началом. Появляется резкая разлитая головная боль, маленькие дети реагируют на нее появлением беспокойства, пронзительным плачем. Температура с ознобом может повышаться до 40°С и не снижается после принятия ребенком жаропонижающих лекарств.

Аппетит отсутствует. Многократно повторяющаяся рвота не приносит облегчения. Она не связана с приемом пищи. Может появиться и понос, особенно в раннем возрасте. Ребенок бледный, вялый, пульс учащен, кровяное давление снижено.

У маленьких деток отмечается выбухание, напряжение и пульсация большого родничка. Иногда появляется расхождение швов между костями черепа. При обезвоживании маленького ребенка за счет рвоты и жидкого стула родничок западает.

У малышей может возникать рефлекторный запор и отсутствие мочеиспускания.

Иногда у детей отмечается двигательное беспокойство, но может быть и заторможенность, сонливость и вялость. У маленьких ребятишек можно заметить дрожание подбородка и ручек, что проявляется такими симптомами, как нарушение сознания, психические расстройства, двигательное возбуждение и судороги.

При осмотре врач выявляет очаговую симптоматику: парезы (или параличи), патологические изменения со стороны черепно-мозговых нервов (глазодвигательные расстройства, снижение слуха и зрения). В тяжелых случаях при возникновении отека мозга возможно нарушение глотания, речи, сердечной деятельности и дыхания.

При смешанной форме могут преобладать как клинические проявления менингита, так и симптомы менингококцемии.

В процессе течения генерализованной формы заболевания могут развиваться и редкие формы: поражение суставов, сердца, сетчатки глаз и легких. Но если менингококк попадает с воздухом сразу в легкие, то менингококковая пневмония может развиваться и первично.

Диагностика

При осмотре врач оценивает состояние большого родничка у маленьких детей и проверяет наличие менингиальных симптомов.

Для диагностики менингококковой инфекции применяются такие методы:

- опрос родителей и ребенка (если возможен по возрасту): позволяет выяснить наличие контакта с больными людьми, уточнить жалобы, динамику развития заболевания и последовательность появления симптомов;

- осмотр ребенка врачом: оценка тяжести состояния и выявление ряда клинических признаков болезни (температуру, окраску кожи, сыпь, менингеальные симптомы, состояние большого родничка у маленьких детей, судороги и др.);

В случае генерализованных форм заболевания диагноз можно поставить уже на основании клинических проявлений. Для подтверждения диагноза применяются методы лабораторной диагностики (она проводится уже в условиях стационара после экстренной госпитализации ребенка):

- клиническое исследование крови и мочи: в крови при менингококковой инфекции отмечаются повышенное общее число лейкоцитов, повышение числа палочкоядерных и сегментоядерных лейкоцитов, отсутствие эозинофилов и ускоренная СОЭ; анализ мочи позволяет оценить работу почек;

- клиническое исследование (бактериоскопия) толстой капли крови и осадка ликвора для обнаружения менингококков;

- бактериологический метод: посев слизи из носоглотки, посев спинномозговой жидкости, посев крови для выделения менингококка и определения его чувствительности к антибиотикам;

- биохимический анализ крови (коагулограмма, печеночный и почечный комплекс) позволяют оценить степень тяжести состояния ребенка;

- серологический анализ крови (парные сыворотки, взятые с интервалом в 7 дней) позволяют обнаружить антитела к менингококку и нарастание их титра; диагностическим является 4-кратное увеличение титра;

Дополнительные методы обследования:

- консультации невролога, ЛОР-врача и окулиста (осмотр глазного дна);

- в некоторых случаях проводится эхоэнцефалография (ультразвуковое исследование головного мозга для диагностики осложнений заболевания), компьютерная томография;

- по показаниям могут назначаться ЭКГ, эхокардиография.

Лечение

При малейшем подозрении на менингококковую инфекцию проводится срочная госпитализация.

В домашних условиях возможно лечение носителей менингококка и менингококкового назофарингита (при отсутствии в семье других детей в дошкольном возрасте).

Для лечения назофарингита менингококковой этиологии назначают:

- антибиотики внутрь в соответствующей возрасту дозировке;

- полоскание горла раствором фурацилина;

Лечение генерализованных форм включает:

- антибактериальную терапию;

- гормональные препараты;

- дезинтоксикационную терапию;

- симптоматическое лечение.

С целью воздействия на менингококк назначаются Пенициллин и Левомицетин-сукцинат. И выбор антибиотика, и дозировка его, и длительность курса зависят от клинической формы заболевания, степени тяжести, возраста и массы тела ребенка и других его индивидуальных особенностей.

При лечении менингита и менингоэнцефалита используются высокие дозы антибиотиков, чтобы преодолеть гематоэнцефалический барьер и создать достаточную концентрацию антибиотика в веществе мозга. Предпочтительно назначают Пенициллин.

Гормональные препараты (Преднизолон, Гидрокортизон) применяются в случаях тяжелого течения инфекции с целью подавления бурной реакции иммунной системы на проникновение возбудителя и для поддержания кровяного давления на должном уровне.

В случае развившегося инфекционно-токсического шока проводится лечение в условиях реанимационного отделения.

В качестве дезинтоксикационных средств применяются: 10% раствор глюкозы, плазма и плазмозаменители, раствор Рингера, Реополиглюкин и др. Могут применять плазмоферез и ультрафиолетовое облучение крови.

Симптоматическая терапия включает назначение противосудорожных препаратов (Сибазон, Реланиум, Оксибутират натрия), сердечных средств (Коргликон, Кордиамин), мочегонных препаратов (Лазикс), витаминов (С, группы В), гепарина под контролем свертывающей системы крови.

Для уменьшения гипоксии головного мозга применяются кислородотерапия и церебральная гипотермия (прикладывают к голове пузырь со льдом).

При нарушении дыхания ребенка подключают к аппарату искусственного дыхания.

Прогноз и исходы заболевания

В восстановительном периоде могут отмечаться слабость и повышение внутричерепного давления, которые исчезают спустя несколько месяцев.

Более тяжелый прогноз у детей до года. У них в редких случаях могут развиваться тяжелые последствия в виде гидроцефалии, эпилепсии.

Осложнения менингококковой инфекции делятся на специфические и неспецифические. Специфические (развиваются на раннем этапе заболевания):

- инфекционно-токсический шок;

- острый отек головного мозга;

- кровотечения и кровоизлияния;

- острая надпочечниковая недостаточность;

- острая сердечная недостаточность;

- отек легких и др.

Неспецифические (обусловленные другой бактериальной флорой):

Специфические осложнения являются проявлениями самого патологического процесса. Любое из них может стать причиной смерти ребенка.

После перенесенного заболевания могут выявляться остаточные явления и осложнения.

Функциональные остаточные явления:

- астенический синдром, проявлением которого в раннем возрасте является эмоциональная неустойчивость и двигательная гиперактивность, расторможенность, а в старшем возрасте – сниженная память и быстрая утомляемость;

- вегетососудистая дистония в период полового созревания подростков.

- гидроцефалия (повышенное количество жидкости в полости черепа);

- повышение внутричерепного давления;

- отставание ребенка в психомоторном развитии;

- снижение или потеря слуха;

- эпилептиформный (судорожный) синдром;

- парезы с нарушениями движений.

Профилактика

Профилактическими мероприятиями можно считать:

- раннее выявление и госпитализация больных;

- мероприятия в очаге инфекции: выявление носителей менингококка и их лечение, 10-дневное наблюдение за контактировавшими с больным и 2-кратное их обследование (мазок из носоглотки), допуск контактных детей в детский сад только после отрицательного результата обследования;

- выписка переболевшего из стационара только после 2-кратного отрицательного бактериологического анализа слизи из носоглотки (производится спустя 3 дня после курса лечения с промежутком в 1 или 2 дня);

- ограничение контактов;

- в период вспышки заболеваемости исключение проведения массовых мероприятий со скученностью детей;

- лечение хронических очагов инфекции;

- закаливание ;

- вакцинация (вакциной Менинго А+С): школьников (при регистрации в школе более 2 случаев менингококковой инфекции) и детей перед поездкой в регион, неблагоприятный по заболеваемости данной инфекцией. Применение вакцины детям возможно с 1,5 лет; иммунитет формируется к 10 дню и удерживается в течение 3-5 лет.

Резюме

Менингококковая инфекция – тяжелое заболевание, особенно для маленьких детей. Опасность этой инфекции не только в остром периоде (из-за развития осложнений и угрозы для жизни), но и после выздоровления (могут остаться на всю жизнь достаточно серьезные последствия).

Учитывая вероятность очень бурного развития болезни, не следует затягивать время обращения к врачу с любым заболеванием.

Необходимо помнить, что спинномозговая пункция (которой так боятся родители) – необходимая диагностическая процедура, которая поможет врачу назначить правильное лечение.

К какому врачу обратиться

ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОЧАГЕ МЕНИНГОКОККОВОЙ ИНФЕКИИ

Информация о заболевшем в ЦГСЭН в виде Экстренного извещения в течение 12 часов после выявления больного.

Эпидемиологическое обследование очага с целью выявления и санации носителей и больных стёртыми формами; определение круга лиц, подлежащих обязательному бактериологическому обследованию.

Меры в отношении источника возбудителя.

Госпитализация больного, изоляция носителей.

Выписка из стационара – при 2 отрицательных бактериологических исследований слизи носоглотки, проведённых через 3 дня после окончания лечения.

Меры в отношении факторов передачи возбудителя.

Дезинфекция: в очаге ежедневная влажная уборка, проветривание, облучение УФО и бактерицидными лампами. Заключительная дезинфекция не проводится.

Меры в отношении контактных лиц в очаге.

Медицинское наблюдение 10 дней с момента последнего посещения заболевшего коллектива/ежедневный осмотр кожи, зева с участием ЛОР-врача, термометрия/. Бактериологическому обследованию подлежат дети, персонал дошкольных, школьных учреждений, в ВУЗах и средних специальных заведениях на 1 курсе – весь курс, где выявлен больной, на старших курсах – студенты группы, где выявлен больной или носитель. В ДДУ бакобследование проводится 2 раза с интервалом в 3-7 дней.

Экстренная профилактика. Детям от 18 мес. до 7 лет и студентам 1 курса в первые 5 дней от контакта проводится активная иммунизация менингококково полисахаридной вакциной серогрупп А и С. При её отсутствии вводят нормальный человеческий иммуноглобулин. Ранее вакцинированным детям иммуноглобулин не вводится.

Читайте также: