Инфекция часто развивается на фоне

После перенесенной энтеровирусной инфекции образуется стойкий пожизненный иммунитет, однако, он сероспецифичен. Это значит, что иммунитет образуется только к тому серологическому типу вируса, которым переболел ребенок и не защищает его от других разновидностей этих вирусов. Поэтому энтеровирусной инфекцией ребенок может болеть несколько раз за свою жизнь. Так же эта особенность не позволяет разработать вакцину, чтобы защитить наших детей от данного заболевания. Заболевание имеет сезонность: вспышки заболевания чаще всего наблюдаются в летне-осенний период.

Причины заражения энтеровирусной инфекцией.

Заражение происходит несколькими путями. Вирусы в окружающую среду могут попадать от больного ребенка или от ребенка, который является вирусоносителем. У вирусоносителей нет никаких проявлений заболеваний, однако вирусы находятся в кишечнике и выделяются в окружающую среду с калом. Такое состояние может наблюдаться у переболевших детей после клинического выздоровления либо у детей, у которых вирус попал в организм, но не смог вызвать заболевание из-за сильного иммунитета ребенка. Вирусоносительство может сохраняться на протяжении 5 месяцев.

Попав в окружающую среду, вирусы могут сохраняться довольно долго, так как хорошо переносят неблагоприятное воздействие. Хорошо сохраняются вирусы в воде и почве, при замораживании могут выживать на протяжении нескольких лет, устойчивы к действию дезинфицирующих средств (при воздействии растворов высокой концентрации фенола, хлора, формалина вирусы начинают погибать только через три часа), однако восприимчивы к действию высоких температур (при нагревании до 45ºС погибают через 45-60 секунд).

Как передается энтеровирусная инфекция.

Механизм передачи может быть воздушно-капельный (при чихании и кашле с капельками слюны от больного ребенка к здоровому) и фекально-оральный при не соблюдении правил личной гигиены. Чаще всего заражение происходит через воду, при употреблении сырой (не кипяченой) воды. Так же возможно заражение детей через игрушки, если дети их берут в рот. Болеют чаще всего дети в возрасте от 3 до 10 лет. У детей, находящихся на грудном вскармливании, в организме присутствует иммунитет, полученный от матери через грудное молоко, однако, этот иммунитет не стойкий и после прекращения грудного вскармливания быстро исчезает.

Симптомы энтеровирусной инфекции.

В организм вирусы попадают через рот или верхние дыхательные пути. Попав в организм ребенка, вирусы мигрируют в лимфатические узлы, где они оседают и начинают размножаться. Дальнейшее развитие заболевания связано со многими факторами, такими как вирулентность (способность вируса противостоять защитным свойствам организма), тропизмом (склонностью поражать отдельные ткани и органы) вируса и состоянием иммунитета ребенка.

У энтеровирусных инфекций есть как схожие проявления, так и различные, в зависимости от вида и серотипа. Инкубационный период (период от попадания вируса в организм ребенка, до появления первых клинических признаков) у всех энтеровирусных инфекций одинаковый – от 1 до 10 дней (чаще 2-5 дней).

Заболевание начинается остро - с повышения температуры тела до 38-39º С. Температура чаще всего держится 3-5 дней, после чего снижается до нормальных цифр. Очень часто температура имеет волнообразное течение: 2-3 дня держится температура, после чего снижается и 2-3 дня находится на нормальных цифрах, затем снова поднимается на 1-2 дня и вновь нормализуется уже окончательно. При повышении температуры ребенок ощущает слабость, сонливость, может наблюдаться головная боль, тошнота, рвота. При снижении температуры тела все эти симптомы проходят, однако при повторном повышении могут вернуться. Также увеличиваются шейные и подчелюстные лимфоузлы, так как в них происходит размножение вирусов.

В зависимости от того, какие органы больше всего поражаются, выделяют несколько форм энтеровирусной инфекции. Энтеровирусы могут поражать: центральную и периферическую нервные системы, слизистую ротоглотки, слизистую глаз, кожу, мышцы, сердце, слизистую кишечника, печень, у мальчиков возможно поражение яичек.

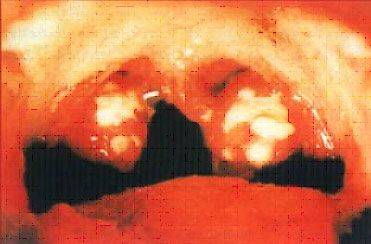

При поражении слизистой ротоглотки происходит развитиеэнтеровирусной ангины.Она проявляется повышением температуры тела, общей интоксикацией (слабость, головная боль, сонливость) и наличием везикулярной сыпи в виде пузырьков, заполненных жидкостью, на слизистой ротоглотки и миндалинах. Пузырьки эти лопаются, на их месте образуются язвочки, заполненные белым налетом. После выздоровления на месте язвочек не остается никаких следов.

При поражении глаз развиваетсяконъюнктивит.Он может быть одно- и двусторонним. Проявляется в виде светобоязни, слезотечения, покраснения и припухлости глаз. Возможно наличие кровоизлияний в конъюнктиву глаза.

При поражении мышц развиваетсямиозит– боли в мышцах. Боли появляются на фоне повышения температуры. Болезненность наблюдается в грудной клетке, руках и ногах. Появление болей в мышцах, как и температуры, может носить волнообразный характер. При снижении температуры тела боли уменьшаются или исчезают совсем.

При поражении слизистой кишечника(энтерит)наблюдается наличиежидкого стула. Стул обычной окраски (желтый или коричневый), жидкий, без патологических (слизь, кровь) примесей. Появление жидкого стула может быть как на фоне повышение температуры, так, и изолировано (без повышения температуры тела).

Энтеровирусные инфекции могут поражать различные участки сердца. Так при поражении мышечного слоя развиваетсямиокардит, при поражении внутреннего слоя с захватом клапанов сердца, развиваетсяэндокардит, при поражении внешней оболочки сердца –перикардит. У ребенка может наблюдаться: повышенная утомляемость, слабость, учащенное сердцебиение, падение артериального давления, нарушения ритма (блокады, экстрасистолы), боли за грудиной.

При поражении нервной системы могут развиватьсяэнцефалиты, менингиты. У ребенка наблюдается: сильная головная боль, тошнота, рвота, повышение температуры тела, судороги, парезы и параличи, потеря сознания.

При поражении печени развиваетсяострый гепатит. Он характеризуется увеличением печени, чувством тяжести в правом подреберье, болью в этом месте. Возможно появление тошноты, изжоги, слабости, повышения температуры тела.

При поражении кожи возможно появлениеэкзантемы– гиперемия (красное окрашивание) кожи, чаще всего на верхней половине туловища (голова, грудь, руки), не приподнимается над уровнем кожи, появляется одномоментно.

У мальчиков возможно наличие воспаления в яичках с развитиеморхита. Чаще всего такое состояние развивается через 2-3 недели после начала заболевания с другими проявлениями (ангина, жидкий стул и другие). Заболевание довольно быстро проходит и не несет никаких последствий, однако, в редких случаях возможно развитие в половозрелом возрасте аспермии (отсутствие спермы).

Также существуютврожденные формы энтеровирусной инфекции, когда вирусы попадают в организм ребенка через плаценту от матери. Обычно такое состояние имеет доброкачественное течение и излечивается самостоятельно, однако в некоторых случаях энтеровирусная инфекция может вызвать прерывание беременности (выкидыш) и развитие у ребенка синдрома внезапной смерти (смерть ребенка наступает на фоне полного здоровья).

Очень редко возможно поражение почек, поджелудочной железы, легких. Поражение различных органов и систем может наблюдаться как изолированное, так и сочетанное.

Лечение энтеровирусной инфекции

Специфического лечения энтеровирусной инфекции не существует. Лечение проводят в домашних условиях, госпитализация показана при наличии поражения нервной системы, сердца, высокой температуры, которая долго не поддается снижению при использовании жаропонижающих средств. Ребенку показан постельный режим на весь период повышения температуры тела.

Питание должно быть легким, богатым белками. Необходимо достаточное количество жидкости: кипяченая вода, минеральная вода без газов, компоты, соки, морсы.

Лечение проводят симптоматически в зависимости от проявлений инфекции - ангина, конъюнктивит, миозит, жидкий стул, поражения сердца, энцефалиты, менингиты, гепатит, экзантема, орхит. В некоторых случаях (ангина, понос, конъюнктивит. ) проводят профилактику бактериальных осложнений.

Дети изолируются на весь период заболевания. В детском коллективе могут находиться после исчезновения всех симптомов заболевания.

Профилактика энтеровирусной инфекции.

Для профилактики необходимо соблюдение правил личной гигиены: мыть руки после посещения туалета, прогулки на улице, пить только кипяченую воду или воду из заводской бутылки, недопустимо использование для питья ребенка воды из открытого источника (река, озеро).

Специфической вакцины против энтеровирусной инфекции не существует, так как в окружающей среде присутствует большое количество серотипов этих вирусов.

Основные факты

- Сепсис развивается, когда ответ организма на инфекцию приводит к повреждению его собственных тканей и органов, и может привести к смерти или серьезному ухудшению состояния.

- Глобальное эпидемиологическое бремя сепсиса не поддается точной оценке. Согласно расчетам, он ежегодно развивается более чем у 30 миллионов человек и, возможно, уносит жизни 6 миллионов человек(1). Проблема сепсиса, по всей вероятности, больше всего распространена в странах с низким и средним уровнем доходов.

- Согласно оценкам, каждый год сепсисом страдает 3 миллиона новорожденных и 1,2 миллиона детей (2). Три из десяти случаев смерти в результате неонатального сепсиса предположительно вызваны лекарственно устойчивыми патогенами.

- Каждая десятая смерть в связи с беременностью и родами происходит по причине материнского сепсиса, при этом 95% случаев смерти от материнского сепсиса происходят в странах с низким и средним уровнем доходов (4). Каждый год в связи с материнскими инфекциями, в частности материнским сепсисом, умирает один миллион новорожденных (5).

- Сепсис может быть клиническим проявлением инфекций, приобретенных как за пределами медицинских учреждений, так и внутри их. Инфицирование в связи с оказанием медицинской помощи является одной из наиболее распространенных, если не самой распространенной разновидностью неблагоприятных событий, происходящих в ходе оказания такой помощи, и ежегодно затрагивает миллионы пациентов по всему миру (6). Поскольку такие инфекции нередко устойчивы к антибиотикам, они могут вызывать быстрое ухудшение клинического состояния.

Общая информация

Сепсис — это опасная для жизни дисфункция внутренних органов, вызванная нарушением регуляции ответа организма на инфекцию (7). Если сепсис не распознать на ранней стадии не обеспечить своевременное лечение, он может вызвать септический шок, полиорганную недостаточность и смерть. Сепсис может быть вызван любым типом инфекционного патогена. Устойчивость к противомикробным препаратам является ведущим фактором, вызывающим отсутствие клинического ответа на лечение и быстрое развитие сепсиса и септического шока. Среди пациентов с сепсисом, вызванным лекарственно-устойчивыми патогенами, наблюдается повышенный риск больничной летальности.

Кто подвергается риску?

Сепсис может развиться у любого человека с инфекцией, однако повышенному риску подвергаются уязвимые группы населения,такие как пожилые люди, беременные женщины, новорожденные, госпитализированные пациенты и лица с ВИЧ/СПИДом, циррозом печени, раком, заболеваниями почек, аутоиммунными заболеваниями и удаленной селезенкой (8) .

Признаки и симптомы

Сепсис является неотложным состоянием. Однако признаки и симптомы сепсиса у пациентов могут быть различными в различные моменты времени, поскольку такое клиническое состояние, как сепсис, может вызываться множеством возбудителей и менять свой характер на различных этапах. К тревожным признакам и симптомам относятся повышение или понижение температуры тела и озноб, изменение психического состояния, затрудненное/учащенное дыхание, учащенное сердцебиение, ослабление пульса/низкое кровяное давление, олигурия, синюшность или мраморность кожи, похолодание конечностей и сильные боли или дискомфорт в теле (9-11) . Возникновение подозрения на сепсис является первым шагом к его раннему распознаванию и диагностике.

Профилактика

Существует два основных пути профилактики сепсиса:

1. предотвращение передачи микроорганизмов и инфицирования;

2. недопущение осложнения инфекции до состояния сепсиса.

Профилактика инфекций среди населения предусматривает соблюдение эффективных правил гигиены, таких как мытье рук и безопасное приготовление пищи, улучшение качества и доступности водоснабжения и средств санитарии, обеспечение доступа к вакцинам, особенно лиц, подверженных высокому риску развития сепсиса, а также надлежащее питание, включая грудное вскармливание новорожденных.

Профилактика внутрибольничных инфекций, как правило, обеспечивается наличием функционирующих программ по профилактике инфекций и инфекционному контролю, а также соответствующих групп персонала, применением эффективных методов соблюдения гигиены, в том числе гигиены рук, наряду с чистотой в помещениях и правильной работой оборудования.

Профилактика развития сепсиса как среди населения, так и в медицинских учреждениях предполагает надлежащее лечение инфекций с применением антибиотиков, в том числе регулярную оценку состояния больных для рационального применения антибиотиков, быстрое обращение за медицинской помощью и раннее обнаружение признаков и симптомов сепсиса.

Эффективность профилактики инфекций однозначно подтверждается научными данными. Например, при строгом соблюдении правил гигиены рук в учреждениях здравоохранения уменьшение числа случаев инфицирования может составить до 50% (12) , а в общественных местах эти меры могут сократить риск возникновения диареи как минимум на 40% (13) . Меры по улучшению водоснабжения, санитарии и гигиены (ВСГ) способны привести к сокращению общего бремени заболеваний во всем мире на 10% 14 . Каждый год вакцинации помогают предотвратить 2–3 миллиона случаев смерти, связанных с инфекциями (15) .

Диагностика и клиническое ведение

Чтобы выявить сепсис на ранних этапах и своевременно организовать его надлежащее клиническое ведение, крайне важно распознать и не игнорировать перечисленные выше признаки и симптомы, а также выявить определенные биомаркеры (в частности прокальцитонин). На этапе после раннего выявления важное значение имеют диагностические процедуры, помогающие выявить возбудитель вызвавшей сепсис инфекции, поскольку от этого зависит выбор целенаправленного противомикробного лечения. Устойчивость к противомикробным препаратам (УПП) может препятствовать клиническому ведению сепсиса, поскольку оно нередко требует подбора антибиотика эмпирическим путем. Поэтому необходимо понимать эпидемиологические параметры распространения УПП в данных условиях. После определения источника инфекции важнейшей задачей является его ликвидация, например, путем дренирования абсцесса.

На раннем этапе ведения сепсиса важное значение также имеет инфузионная терапия для нормализации объема циркулирующей жидкости. Кроме того, для улучшения и поддержания перфузии тканей может потребоваться применение сосудосуживающих препаратов. Дальнейшие мероприятия по правильному ведению сепсиса выбираются исходя из данных повторных обследований и диагностических мероприятий, включая контроль основных показателей жизнедеятельности пациента.

Проблема сепсиса и Цели в области устойчивого развития

Сепсис является крайне актуальной причиной материнской смертности, а также смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти лет. По этой причине борьба с сепсисом будет очевидным образом способствовать выполнению задач 3.1 и 3.2 в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Сепсис является крайне актуальной причиной материнской смертности, а также смертности новорожденных и детей в возрасте до пяти лет. По этой причине борьба с сепсисом будет очевидным образом способствовать выполнению задач 3.1 и 3.2 в рамках Целей в области устойчивого развития (ЦУР).

Показателями выполнения этих двух задач ЦУР являются коэффициенты смертности матерей, новорожденных и детей младше пяти лет. Сепсис занимает важное место среди причин, вызывающих эти предотвратимые виды смертности. Именно он нередко является клиническим состоянием, вызывающим, в конечном счете, смерть пациентов, страдающих ВИЧ, туберкулезом, малярией и другими инфекционными заболеваниями, упомянутыми в задаче 3.3, но при этом он, как правило, не регистрируется в качестве причины смерти таких пациентов и не включается в статистику по показателям выполнения задачи 3.3 ЦУР.

Проблема сепсиса также имеет важное, хотя и более опосредованное значение для других связанных со здоровьем задач в рамках ЦУР 3. Так, профилактика и/или надлежащая диагностика и ведение сепсиса имеют также отношение к надлежащему охвату вакцинами, всеобщему охвату качественными услугами здравоохранения, возможностям для соблюдения Международных медико-санитарных правил, обеспечению готовности и предоставлению услуг водоснабжения и санитарии. Вместе с тем, обеспечение повсеместной профилактики, диагностики и ведения сепсиса остается сложной задачей.

Деятельность ВОЗ

В мае 2017 г. Семидесятая сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения на основании доклада Секретариата ВОЗ приняла резолюцию о сепсисе.

Резолюция WHA70.7. Совершенствование профилактики, диагностики и клинического ведения сепсиса

Доклад Секретариата ВОЗ A70/13. Совершенствование профилактики, диагностики и клинического ведения сепсиса

В настоящее время в рамках нескольких программ уровня штаб-квартиры ВОЗ, осуществляемых в сотрудничестве и координации с региональными бюро ВОЗ, изучаются вопросы воздействия сепсиса на общественное здравоохранение, а также предоставляются руководящие указания и поддержка на уровне стран по вопросам профилактики, ранней и правильной диагностики, а также своевременного и эффективного клинического ведения сепсиса в интересах комплексного решения этой проблемы. Глобальная группа по вопросам профилактики инфекций и инфекционного контроля, работающая в штаб-квартире ВОЗ при Департаменте предоставления услуг и обеспечения их безопасности, обеспечивает координацию деятельности по проблеме сепсиса и руководит мероприятиями в области его профилактики.

Библиография

(1) Fleischmann C, Scherag A, Adhikari NK, et al. Assessment of Global Incidence and Mortality of Hospital-treated Sepsis. Current Estimates and Limitations. Am J Respir Crit Care Med 2016; 193(3): 259-72.

(2) Fleischmann-Struzek C, Goldfarb DM, Schlattmann P, Schlapbach LJ, Reinhart K, Kissoon N. The global burden of paediatric and neonatal sepsis: a systematic review. The Lancet Respiratory medicine 2018; 6(3): 223-30.

(3) Laxminarayan R, Matsoso P, Pant S, et al. Access to effective antimicrobials: a worldwide challenge. Lancet 2016; 387(10014): 168-75.

(4) Say L, Chou D, Gemmill A, et al. Global causes of maternal death: a WHO systematic analysis. The Lancet Global health 2014; 2(6): e323-33.

(5) Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health: Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 2). In: Black RE, Laxminarayan R, Temmerman M, Walker N, eds. Reproductive, Maternal, Newborn, and Child Health: Disease Control Priorities, Third Edition (Volume 2). Washington (DC): The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank(c) 2016 International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank.; 2016.

(6) World Health Organization. WHO Report on the burden of endemic health care-associated infection worldwide. 2017-11-21 15:11:22 2011.

(7) Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al. The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315(8): 801-10.

(8) Gotts JE, Matthay MA. Sepsis: pathophysiology and clinical management. British Medical Journal 2016.

(9) United States Centers for Disease Control and Prevention. Healthcare Professional (HCP) Resources : Sepsis. 2018-02-01T06:23:15Z.

(12) Luangasanatip N, Hongsuwan M, Limmathurotsakul D, et al. Comparative efficacy of interventions to promote hand hygiene in hospital: systematic review and network meta-analysis. British Medical Journal. 2015;351:h3728.

(14) Pruss-Ustun A, Bartram J, Clasen T, et al. Burden of disease from inadequate water, sanitation and hygiene in low- and middle-income settings: a retrospective analysis of data from 145 countries. Tropical medicine & international health : TM & IH 2014; 19(8): 894-905.

(15) World Health Organization. Fact sheet: Immunization coverage. 2018-04-10 14:55:37.

Тябут Тамара Дмитриевна, профессор кафедры кардиологии и ревматологии Бел МАПО, доктор медицинских наук

Год здоровья. Прочитай и передай другому

Тонзиллит, вызванный бета-гемолитическим стрептококком.

При наличии хронического тонзиллита в лакунах скапливается большое количество гноя, состоящего из погибших микробов, белых кровяных телец - лейкоцитов, других клеток (гнойно-казеозные пробки). В гнойном содержимом лакун размножаются болезнетворные микробы. Продукты жизнедеятельности микробов из миндалин попадают в кровь и приводят к развитию тонзиллогенной интоксикация, проявляющейся утомляемостью, болями в мышцах и суставах, головными болями, снижением настроения, субфебрилитетом. Миндалины превращаются в хранилище инфекционных агентов, откуда они могут распространяться по организму и быть причиной воспалительных процессов. Частые болезни еще более ослабляют иммунитет, что приводит к дальнейшему развитию тонзиллита. Так формируется порочный круг заболевания.

Хронический тонзиллит опасен осложнениями, связанными с распространением инфекции по организму. К ним относятся паратонзиллярные абсцессы, ·поражение сердца (тонзилогенная миокардиодистрофия, острая ревматическая лихорадка), сосудов, почек.

Тонзиллогенная миокардиодистрофия относится к часто развивающимся, но гораздо реже диагностируемым поражениям сердечной мышцы при хроническим тонзиллите. Она вызывается токсинами бактерий, находящихся в миндалинах, и продуктами местного воспаления и распада тканей.

Клинические признаки тонзиллогенной дистрофии миокарда обусловлены нарушением деятельности вегетативной нервной системы (вегетативной дисфункцией) и нарушением различных видов обмена в сердечной мышце (электролитного, белкового), следствием которых является нарушение образования энергии в сердечной мышце. На ранних этапах развития тонзилогенная миокардиодистрофия проявляется высокой частотой сердечных сокращений - тахикардией, перебоями в работе сердца - экстрасистолией, одышкой при интенсивных физических нагрузках, нарушением общего самочувствия больных. При поздней диагностике появляются признаки сердечной недостаточности, уменьшается объем нагрузки, вызывающей одышку, появляются более тяжелые нарушения ритма и проводимости. При своевременной диагностике и лечении внесердечного фактора - хронического тонзиллита, вызвавшего перечисленные изменения в сердечной мышце, они обратимы и постепенно структура и функции сердечной мышцы

восстанавливаются.

Наибольшую опасность для прогноза и качества жизни пациентов представляет поражение сердца при острой ревматической лихорадке.

Острая ревматическая лихорадка (ОРЛ) - постинфекционное осложнение тонзиллита (ангины) или фарингита, вызванных бета - гемолитическим стрептококком группы А, в виде системного воспалительного заболевания соединительной ткани с преимущественной локализацией патологического процесса в сердечно-сосудистой системе (кардит), суставах (мигрирующий полиартрит), мозге (хорея) и коже (кольцевидная эритема, ревматические узелки), развивающегося у предрасположенных лиц, главным образом молодого возраста (7-15 лет). В Российской Федерации и в РБ заболеваемость ревматической лихорадкой составляет от 0,2 до 0,6 случаев на 1000 детского населения. Первичная заболеваемость ОРЛ в России в начале ХХI века составила 0,027 случая на 1000 населения. Частота впервые выявленной хронической ревматической болезни сердца (ХРБС), которая включает пороки сердца и специфические изменения клапанов (краевой фиброз), выявляемые при ультразвуковом исследовании сердца - 0,097случаев на 1000 населения, в том числе ревматических пороков сердца - 0,076 случаев на 1000 взрослого населения. Имеющиеся статистические различия между частотой первичной заболеваемости острой ревматической лихорадкой и хронической ревматической болезнью сердца свидетельствует о наличии большого количества не диагностированных острых форм болезни.

Временной интервал между перенесенным острым стрептококковым тонзиллитом, фарингитом, обострением хронического тонзиллита и возникновением проявлений острой ревматической лихорадки составляет 3-4 недели. При острой ревматической лихорадке могут поражаться все структуры сердца - эндокард, миокард, перикард. Поражение миокарда (мышцы сердца) встречается всегда. Проявлениями поражения сердца могут быть сердцебиение, одышка, связанная с физической нагрузкой или в покое, боли в области сердца ноющего характера, которые в отличие о стенокардии не имеют четкой связи с физической нагрузкой и могут сохраняться длительный период времени, сердцебиение, перебои в работе сердца, приступообразные нарушения ритма - мерцательная аритмия, трепетание предсердий. Обычно поражение сердца сочетается с суставным синдромом по типу артралгий - болей в крупных суставах (коленных, плечевых, голеностопных, локтевых) или артрита (воспаления) этих же суставов. Для воспаления суставов характерны боль, изменения формы сустава, вызванные отеком, покраснение кожи в области пораженного сустава, местное повышение температуры и нарушение функции сустава в виде ограничения объема движений. Мелкие суставы поражаются гораздо реже. Воспалительный процесс в суставах носит мигрирующий характер и быстро проходит на фоне правильного лечения. Поражение сердца и суставов обычно сопровождается повышением температуры тела, слабостью потливостью, нарушением трудоспособности. У части пациентов встречаются поражения нервной системы, кожные сыпи по типу кольцевидной эритемы и подкожные ревматические узелки.

Для постановки диагноза острой ревматической лихорадки существуют диагностические критерии, которые включают клинические, лабораторные и инструментальные данные, а также информацию о перенесенной инфекции, вызванной бета-гемолитическим стрептококком группы А, его ревматогенными штаммами. Своевременно поставленный диагноз позволяет добиться выздоровления больного при проведении терапии антибиотиками, глюкокортикоидными гормонами, нестероидным противовоспалительными препаратами. Однако, при поздно начатом лечении, несоблюдении пациентами двигательного режима, наличии генетической предрасположенности, не санированной очаговой инфекции (декомпенсированный тонзиллит, кариес) исходом острой ревматической лихорадки может быть хроническая ревматическая болезнь сердца с пороком сердца или без него. Порок сердца возникает как исход воспалительного поражения клапанов сердца. Наличие порока сердца ревматической этиологии требует отнесения пациента к группе высокого риска развития инфекционного эндокардита, наиболее тяжелой формы поражения сердца, связанного с инфекционными агентами.

Острая ревматическая лихорадка относится к заболевания, при которых профилактика имеет важное значение для снижения как первичной заболеваемости, так и повторных эпизодов болезни (повторная острая ревматическая лихорадка).

Первичная профилактика имеет своей целью снижение первичной заболеваемости и включает комплекс медико-санитарных и гигиенических мероприятий, а так же адекватное лечение инфекций, вызванных бета-гемолитическим стрептококком группы А. Первое направление включает мероприятия по закаливанию, знакомство с гигиеническими навыками, санацию хронических очагов инфекции, в первую очередь - хронического тонзиллита и кариеса. Миндалины тщательно санируют повторными полосканиями и промываниями растворами антибактериальных средств, вакуум-аспирацией патологического содержимого лакун. Если это не дает желаемого результата обсуждается вопрос хирургического лечения - удаления миндалин. В каждом конкретном случае выбор тактики лечения определяет врач отоларинголог и терапевт, кардиолог или ревматолог.

Адекватное лечение ангины и фарингита направлено на подавление роста и размножения стрептококка в организме при развитии стрептококкового фарингита, ангины, тонзиллита. Основу лечения составляет антибиотикотерапия в сочетании с противовоспалительными средствами, которые должны проводиться не менее 10 дней с обязательным контролем общего анализа крови, мочи, а по показаниям биохимического анализа крови при возникновении признаков болезни, при окончании лечения и через месяц от появления первых признаков болезни. Лабораторное исследование, проведенное в эти сроки, позволяет правильно поставить диагноз, определить эффективность лечения, и что самое главное, не пропустить начало развития осложнения в виде острой ревматической лихорадки.

Вторичная профилактика имеет своей целью предупреждение развития повторной острой ревматической лихорадки и прогрессирования заболевания у лиц, перенесших ОРЛ. Она проводится у пациентов, не имеющих аллергии к препаратам пенициллинового ряда. Лекарственным средством, используемым для профилактики у взрослых является бензатинбензилпенициллин (экстенциллин, ретарпен) в дозе 2 400 000 ЕД 1 раз в 3 недели внутримышечно. Профилактические режимы зависят от возраста пациента и исхода острой ревматической лихорадки. В соответствии с рекомендациями Ассоциации ревматологов России вторичная профилактика включает следующие режимы:

Наиболее тяжелым и прогностически неблагоприятным заболеванием сердца, связанным с инфекцией считается инфекционный эндокардит - заболевание, характеризующееся развитием воспалительного процесса на клапанном или пристеночном эндокарде, включающее поражение крупных внутригрудных сосудов, отходящих от сердца, возникающее вследствие воздействия микробной инфекции. Наиболее часто это различные бактерии- стрептококки, стафилококки, энтерококки, кишечная палочка, синегнойная палочка и многие другие. Описано 119 различных возбудителей, приводящих к развитию заболевания.

Аортальный клапан

Митральный клапан

Так выглядят клапаны сердца при развитии инфекционного эндокардита.

Наложения из микробов, клеток крови нарушают их функцию,

разрушают клапан и зачастую требуют экстренного хирургического лечения.

Распространенность инфекционного эндокардита в начале 21 века составляла 2- 4 случая на 100 000 населения в год. Отмечается повсеместный рост заболеваемости, наиболее выраженный в старших возрастных группах и составляющий 14, 5 случая на 100 000 населения в возрасте 70-80 лет. Диагностика заболевания сложна. При первом обращении к врачу диагноз ставится только у 19 - 34,2% больных. Средний срок от первичного обращения до постановки диагноза составляет не менее 1,5 - 2 месяцев.

Выделяют группу больных с высоким риском развития инфекционного эндокардита, в которую входят:

- пациенты с ранее перенесенным инфекционным эндокардитом,

- пациенты с протезированными клапанами сердца,

- пациенты с синими врожденными пороками,

- пациенты после хирургических операций на аорте, легочных сосудах

- пациенты с приобретенными пороками сердца, в первую очередь ревматической этиологии (ХРБС).

Кроме этого выделена группа умеренного (промежуточного) риска, объединяющая пациентов со следующими заболеваниями:

- Пролапс митрального клапана, обусловленный миксоматозной дегенерацией или другими причинами с регургитацией 2-3 степени или пролапсы нескольких клапанов

- Нецианотичные врожденные пороки сердца (исключая вторичный ДМПП)

- Бикуспидальный (двухстворчатый)аортальный клапан

- Гипертрофическая кардиомиопатия (идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз).

Установлено, что для развития инфекционного эндокардита необходимо попадание возбудителя в кровь. Наиболее частой причиной этого могут быть стоматологические манипуляции, сопровождающиеся повреждением десны и кровоточивостью. При наличии кариеса или заболеваний десен, бактериемия (наличие возбудителя в крови) может возникать достаточно часто.

Читайте также: