Что такое волынская лихорадка

Синонимы: пятидневная лихорадка, волынская лихорадка, молдавско-валахская лихорадка, тибиальная лихорадка, риккетсиоз Вейгеля—Мосига и др.

Этиология — В. quintana (до 1993 г. — Rochalimaea quintana). Систематизированная информация о заболеваемости отсутствует, хотя скрытая циркуляция возбудителя среди населения очевидно происходит, о чем свидетельствуют факты его идентификации у больных с хроническими формами поражения, в частности, эндокардитами. Природный резервуар возбудителя не обнаружен. Полагают, что таковым является человек, поскольку рецидивы болезни наблюдаются даже спустя 10 лет после перенесенного заболевания. Заражение людей происходит трансмиссивным путем с участием платяных вшей через расчесы. В отсутствии переносчика заболевание неконтагиозно.

Симптомы и течение. Инкубационный период 10—14 дней. Обычно начало острое, с подъемом температуры до 39,0—39,5°С с последующим ее сохранением на этом уровне до 1—3 дней. После постепенного возвращения температуры к норме, спустя 3—7 дней, следует новое ее повышение с обострением болезни. Развиваются общее недомогание, головная боль, боли в области глазных яблок, в мышцах, пояснице, суставах, костях тела и конечностей, особенно большеберцовых. У 20-80% больных развивается слабо выраженная розеолезная сыпь. Иногда отмечается анемия, особенно при затяжном течении болезни.

Повторные приступы лихорадки сопровождаются возобновлением тех же самых болезненных симптомов и признаков болезни, что и во время первой атаки, но они выражены в меньшей степени.

Прогноз заболевания благоприятен, поскольку летальные исходы не описаны. Больные утрачивают работоспособность до 1,5—2 мес. В случае хронизации процесса в отдаленные сроки формируется специфический эндокардит с поражением клапанов или развивается бациллярный ангиоматоз, а также другие хронические формы бартонелллеза.

Диагноз устанавливают на основании характерной клинической картины и эпидемиологических данных, подтверждается серологическим обнаружением специфических антител в крови, либо выделением культуры возбудителя, либо молекулярно-генетическим исследованием в ПЦР с амплификацией полученных фрагментов ДНК.

Лечение проводят с применением препаратов тетрациклиновой группы или фторхинолонов.

Синонимы: траншейная (окопная) лихорадка, 5-дневная лихорадка, болезнь Гиса—Вернера, лихорадка с поражением голени и стопы; Irene fever — англ.

Волынская лихорадка — острое риккетсиозное заболевание, характеризующееся внезапным началом, возвратной лихорадкой, сильными болями в ногах, обильной макуло-папулезной экзантемой.

Этиология. Возбудитель — Rochalimea quintana (R. quintana). Характеризуется свойствами, характерными и для других риккетсий, для лабораторных животных малопатогенна.

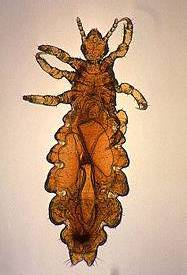

Эпидемиология. Заболевание описано в 1915 г. За время первой мировой войны переболело свыше 1 млн, отмечалась заболеваемость и во время второй мировой войны. В настоящее время не регистрируется. Источник инфекции — больной человек. Переносчик — платяная вошь, заражение человека происходит при укусе инфицированной вши (риккетсий содержатся в слюне и в испражнениях). У некоторых больных риккетсий могут сохраняться в крови длительное время (300—400 дней).

Патогенез. Изучен недостаточно.

Симптомы и течение. Инкубационный период 7—17 дней. Болезнь начинается внезапно, с ознобом повышается температура тела, в дальнейшем лихорадка возвратного типа (без этиотропного лечения 3—8 приступов). Беспокоит слабость, сильная головная боль, боли в ногах, пояснице, спине, в глазных яблоках. При осмотре выявляется гиперемия лица, инъекция сосудов склер, первичного аффекта и регионарного лимфаденита нет. Рано появляется обильная макуло-папулезная сыпь — сначала на туловище, затем на конечностях. Отдельные пятна могут сливаться в эритематозные поля.

При обследовании сердечно-сосудистой системы отмечается тахикардия, снижение АД, со стороны органов дыхания без особых изменений. Рано увеличивается печень и селезенка (с 3—4 дня). Болезнь протекает в виде приступов длительностью около 5 дней. У половины больных наблюдался лишь один приступ, у остальных чаще в пределах от 3 до 8 (до введения в практику антибиотикотерапии). Общая длительность болезни обычно равнялась 5—6 нед. При исследовании крови чаще отмечался лейкоцитоз. Болезнь протекала благоприятно, летальных случаев не было.

Диагноз и дифференциальный диагноз. Для диагностики большое значение имеют эпидемиологические предпосылки (завшивленность, появление случаев волынской лихорадки) и характерная клиническая симптоматика (возвратная лихорадка, боли в ногах, экзантема). Реакция Вейля—Феликса со всеми протеями (0X19, ОХ2, ОХк) отрицательная. Специфические диагностикумы в настоящее время не выпускается.

Лечение. Тетрациклин 0,3-0,4 г 4 раза в день в течение 3-5 дней.

Профилактика и мероприятия в очаге. См. Эпидемический сыпной тиф.

Определение . Волынская лихорадка — это доброкачественный риккетсиоз, вызываемый Rickettsia quintana , клинически характеризуется разнообразными проявлениями, но, главным образом, возвратной лихорадкой и болью в пояснице и большеберцовых костях. Заболевание распространяется вшами и при скученности людей во время войн (в окопах, траншеях) может принять эпидемический характер.

Глава 1. Бактериальные инфекции

Этиология . Риккетсии волынской лихорадки ( R. quintana ) морфологически сходны с риккетсиями Провачека, однако они отличаются от последних большим размером (0,3–0,8 мкм), лучшим восприятием окраски и внеклеточной локализацией их при выращивании в ЖКТ вшей.

Эпидемиология . Источником инфекции при волынской лихорадке являются больные или переболевшие этим риккетсиозом люди. Кровь их заразительна в периоды риккетсиемии. Интенсивность последней зависит от длительности и выраженности болезни. Механизм заражения при волынской лихорадке сходен с таковым при сыпном тифе. Риккетсии в кишечнике вшей после кормления на больных появляются в сроки от 5–9 до 15–16 дней. Поскольку инфекция непатогенна для вшей, они становятся пожизненными носителями и выделителями риккетсий с испражнениями. Заражение человека происходит в результате втирания фекалий вши в поврежденную расчесами кожу или заноса их руками на слизистую оболочку глаза. Поскольку возбудитель волынской лихорадки длительное время может сохраняться в мертвых вшах и в их высушенных испражнениях, заражение возможно через различные предметы, загрязненные фекалиями вшей (белье, одежда, постель и инфузированные аэрозоли в воздухе помещений).

Восприимчивость к волынской лихорадке всеобщая, заболевают все, у кого нет иммунитета к данной инфекции. Эпидемии волынской лихорадки наблюдаются во время войн, когда имеется скученность людей, их завшивленность, с пиком в весенне-зим- ний период.

Патогенез . После внедрения возбудителя в макроорганизм происходит его инвазия в клетки эндотелия сосудов, соединительной ткани. В результате размножения происходит их деструкция, причем после выхода из клеток-мишеней риккетсий возникает выраженный интоксикационный синдром.

Клиника . Клиника волынской лихорадки отличается значительным разнообразием, доброкачественным и длительным течением (от 3 до 6 нед.). В выраженных ее формах наблюдается продолжительная реконвалесценция с истощением больных.

Инкубационный период длится от 9 до 17 дней, в среднем составляя около 2 нед. Заболевание начинается остро, с общего недомогания, познабливания, головной боли, резкой слабости, повышения температуры тела. Лихорадка, являясь наиболее характерным признаком болезни, отличается большим разнообразием. Чаще наблюдается ее пароксизмальный тип, характеризующийся кратковременными лихорадочными приступами и периодами нормальной температуры тела (3–8 дней). По мере развития заболевания сила и продолжительность приступов уменьшаются, а периоды апирексии после каждого приступа удлиняются до 7–10 дней. Количество приступов может колебаться от 1–2 до 6–10. Все болезненные симптомы наиболее выражены во время приступов.

При тифоидной форме лихорадки наблюдается озноб с быстрым подъемом температуры тела, которая в первые же сутки достигает 38–39 °С и более. При повторных измерениях температуры наблюдаются суточные колебания до 1 °С и более, что сопровождается познабливанием. Лихорадка длится 2–6 нед.

Абортивная форма лихорадки очень часто начинается с кратковременного повышения температуры тела, и при последующем многократном измерении обнаруживаются редкие и незначительные ее повышения. Нередко при субнормальной температуре могут наблюдаться периодические волнообразные ее подъемы. Несмотря на отсутствие ясной лихорадочной реакции, общие клинические симптомы достаточно выражены.

Руководство по инфекционным болезням

Смешанные формы лихорадки представляют комбинацию описанных выше типов температурной кривой. При бессимптомных формах болезни температура тела не повышается, хотя и наблюдается кратковременная риккетсиемия.

При осмотре больных отмечается инъекция сосудов конъюнктивы. На коже может появиться розеолоподобная сыпь, сохраняющаяся в течение 1–3 дней. Частота высыпаний, по данным разных авторов, колеблется от 5 до 80 %.

Поражение нервной системы при волынской лихорадке проявляется резкой головной болью, гиперестезией, суставной и мышечной болью различной локализации, повышенной чувствительностью и болезненностью надкостницы ребер, большеберцовой кости, при надавливании и движении глазных яблок. Боль особенно беспокоит больных по ночам. В крови на высоте приступа лейкоцитоз до 20 000–30 000 с нейтрофильным сдвигом влево, но может быть и лейкопения. СОЭ увеличена до 15–30 мм/ч.

Общее состояние больных обычно мало нарушается. Перечисленная симптоматика, выраженная во время лихорадочного периода, в период апирексии ослабевает или совсем исчезает. Прогноз благоприятный, выздоровление наступает медленно и нередко сопровождается неврастенией. Летальных исходов не наблюдается.

Диагностика . Клиническая диагностика волынской лихорадки возможна при учете эпидемиологических данных (наличие в данной местности этого заболевания, педикулез, скученность населения) и совокупности характерных клинических признаков: приступообразная 5-дневная лихорадка, выраженность характерного болевого синдрома.

Лабораторная диагностика первых случаев волынской лихорадки основывается на выделении риккетсий из крови больных с помощью платяных вшей. Для текущей диагностики используется РСК со специфическим антигеном.

Лечение больных волынской лихорадкой осуществляется по тем же принципам, что и при сыпном тифе (см. табл. 1.66). Из анитибиотиков следует применять хлорамфеникол, тетрациклины.

Профилактика . Основой профилактики является борьба с завшивленностью населения, ранняя изоляция и госпитализация больного окопной лихорадкой. Специфической профилактики не разработано.

1.5.2.5. Клещевой пароксизмальный риккетсиоз

Определение. Клещевой пароксизмальный риккетсиоз — это доброкачественное заболевание с природной очаговостью, передаваемое иксодовыми клещами. Клинически характеризуется острой лихорадкой с последующими короткими рецидивами ее и болевым синдромом, отсутствием первичного аффекта и регионарного лимфаденита.

Этиология . По морфологическим и тинкториальным свойствам обнаруживают большое сходство с риккетсиями волынской лихорадки, поэтому возбудитель пароксизмального риккетсиоза условно был назван R. rutchkovskyi nov. spec . У экспериментальных животных (белые и серые мыши, белые крысы, летучие мыши, ежи) при внутриносовом или внутритрахеальном введении риккетсий под наркозом развивается риккетсиозная пневмония.

Эпидемиология . Источником инфекции при пароксизмальном риккетсиозе являются рыжие полевки, на которых паразитируют молодые формы иксодовых клещей. Инфекция передается клещами при их нападении на человека и кровососании.

Глава 1. Бактериальные инфекции

Клещи-переносчики, в свою очередь, являются резервуаром риккетсий в природе, что обусловлено трансовариальной передачей их потомству.

Человек заражается при нападении на него клещей в местах их естественного обитания. Для заболеваемости характерна природная очаговость и летняя сезонность (в период активности клещей).

Патогенез . После внедрения возбудителя в организм человека происходит его инвазия в клетки эндотелиальной выстилки сосудов, а иногда и крови. В клетках-ми- шенях развивается дисфункция и деструкция с последующей компенсаторной пролиферацией, что клинически проявлеятся интоксикационным синдромом.

К линика . Инкубационный период около 7–10 дней. Заболевание развивается остро. Температура тела в первый же день достигает 39–40 °С, продержавшись на этом уровне несколько дней, снижается кризолитически. Через 2–3 дня апирексии могут быть 1-, 3-дневные рецидивы. Средняя продолжительность лихорадки — 5–6 дней с колебаниями от 3–4 до 9 дней. Первичный аффект, регионарный лимфаденит не наблюдаются. Изредка может быть эфемерная розеолоподобная сыпь. Наиболее выражена симптоматика поражения нервной системы: резкая головная боль, боль в пояснице, ногах, глазных яблоках при движении и надавливании на них. Иногда больные возбуждены, бредят. Со стороны других органов видимых расстройств не наблюдается, кроме лихорадочной альбуминурии.

Диагностика . В начале заболевания в периферической крови выявляется лейкопения, сменяющаяся к периоду выздоровления умеренным лейкоцитозом. Реакция Вейля—Феликса отрицательная со всеми штаммами протея, РА со специфическим антигеном иногда положительная в разведении 1:100–1:400, более чувствительна РСК. Течение доброкачественное.

Лечение больных клещевым пароксизмальным риккетсиозом осуществляется по тем же принципам, что и при сыпном тифе. Из антибиотиков следует применять хлорамфеникол, тетрациклины (см. табл. 1.66).

Профилактика . Основное значение в профилактике отводится борьбе с клещами, индивидуальному применению акарицидов и ношению защитной одежды. Специфическая профилактика не разработана.

1.5.2.6. Марсельская лихорадка

Определение . Марсельская лихорадка — это одна из разновидностей риккетсиоза из группы клещевых пятнистых лихорадок. Характеризуется острой лихорадкой, наличием первичного аффекта и своеобразной макулопапулезной сыпью.

Этиология . Возбудитель марсельской лихорадки — Rickettsia conorii (Brumpt, 1932), характеризуется способностью не только к внутриклеточному, но и внутриядерному размножению, благодаря чему он относится к роду Dermacentroxenus .

Морфологически ему свойственны палочковидные или более крупные бациллярные, очень редко ветвящиеся, гигантские нитевидные особи. В отличие от риккетсий Провачека и Музера R. conorii имеют более грубые формы и скудно размножаются в цитоплазме пораженных ими клеток, располагаясь диффузно и не заполняя полностью клетку, т. е. не ведут к образованию музеровских клеток, как это присуще первым.

Эпидемиология . Эндемичные очаги марсельской лихорадки распространены главным образом в субтропической зоне приморских побережий Европы, Африки,

Руководство по инфекционным болезням

Азии. Особенно интенсивные очаги зарегистрированы в Средиземноморском бассейне (Португалия, Испания, Франция, Италия, Греция), в Северной Африке (Марокко, Тунис, Алжир, Египет), в тропической части Африки (Кения), имеются очаги в Индии.

В Черноморском бассейне очаги марсельской лихорадки обнаружены в Румынии, Турции, Крыму, на Кавказском побережье, в Каспийском бассейне — на Апшеронском полуострове, в прибрежной полосе Дагестана.

Резервуаром и хранителем R. conorii в природных очагах являются клещи, паразитирующие на собаках, что обусловлено трансовариальной передачей инфекции потомству. В природных очагах марсельской лихорадки происходит спонтанное заражение клещей, что обусловливает эндемичность заболевания.

Риккетсиозом клещи поражаются в любой стадии своего развития. В клещах риккетсии сохраняются длительное время — более 18 мес., после перезимовки.

Заражение человека клещом осуществляется при его нападении и кровососании или попадании заразного материала от раздавленных клещей на конъюнктиву глаз.

К марсельской лихорадке восприимчивы люди всех возрастов. Но, несмотря на это, болезнь встречается в виде спорадических случаев, не имея склонность к широкому распространению среди населения в пределах эндемичных районов. Последнее связано с редким нападением на человека собачьего клеща, который обычно удовлетворяется кровососанием на собаках. Человек является случайным звеном в цепи обычной циркуляции R. conorii в ее очагах.

После перенесения марсельской лихорадки остается стойкий пожизненный иммунитет, который по своему характеру является как антиинфекционным, так и антитоксическим. Иммунитет вырабатывается не только к гомологичной инфекции, но и к остальным риккетсиозам из группы пятнистых лихорадок. В литературе нет сообщений о повторных заболеваниях марсельской лихорадкой.

Патогенез . Проникший в организм человека возбудитель вызывает через несколько часов на месте укуса клеща патологический процесс — первичный аффект. Он появляется за 5–6 дней до лихорадочного периода и представляет собой воспалительный участок с быстро наступающим некрозом в центре. Чаще всего на месте некроза образуется черная корочка, из-за чего первичный аффект называют черным пятном, реже корочка может быть коричневого или темно-серого цвета. Отсюда риккетсии заносятся в регионарную лимфатическую систему, где размножаются, накапливаются, что приводит к регионарному лимфадениту.

Клиника . Течение болезни подразделяется на три периода: начальный (первые 2–4 дня), разгар болезни (от момента появления сыпи на коже до нормализации температуры тела, длится приблизительно 3–7 дней), выздоровление — со времени снижения температуры тела до ее нормализации.

Инкубационный период равен 3–7 дням (максимально — до 16 дней). У 50–70 % больных за 5–7 дней до окончания инкубационного периода на месте укуса клеща появляется первичный аффект. Он может располагаться на животе, груди, спине, ягодицах, нижних конечностях, в паховых областях и др. Появляется красноватый, чуть возвышающийся инфильтрат, в центре темного цвета, диаметром 0,5–1,0 см. Чаще первичный аффект одиночный, но иногда могут быть 2–3 поражения кожи.

Начальный период марсельской лихорадки характеризуется острым, реже посте- пеннымразвитием.Сопровождаясьознобом,температурателаповышаетсядо38–40 °С и держится на этом уровне постоянно, реже с самого начала наблюдается ремиттирующая лихорадка. Больные жалуются на слабость, упорную головную боль в сочетании

Глава 1. Бактериальные инфекции

с бессонницей, умеренную боль в мышцах, суставах и по ходу нервных стволов. Из-за развивающейся астении они вынуждены лечь в постель с первых же дней болезни.

В тех случаях, когда инфекция проникает через конъюнктиву, первичный аффект проявляется в виде конъюнктивита с хемозом. Первичный аффект сохраняется на протяжении всей болезни. Иногда он слабо выражен и его легко просмотреть.

С появлением сыпи на коже (с 3–4-го дня болезни) завершается начальный период, который сменяется разгаром болезни. Сыпь сначала высыпает на груди, животе, а затем в течение 2–4 дней распространяется по всему туловищу, на конечности, охватывая лицо, ладони, подошвы. Сначала сыпь макулезная или розеолезная, затем превращается в макулопапулезную, часто с вторичными петехиями в центре. Редко сыпь может быть геморрагической. Папулы в виде мелких красных прыщевидных (пуговчатых) узелков диаметром 2–5 мм. С развитием болезни сыпь становится темно-красно- го цвета, она более обильна на разгибательных поверхностях конечностей. Экзантема обнаруживается у всех больных, она может быть обильной, умеренной или в виде единичных папул. С 10–12-го дня болезни сыпь начинает бледнеть, постепенно исчезая в период реконвалесценции. Раньше всего сыпь исчезает на лице, затем на туловище и дольше всего держится на конечностях.

У 76 % больных марсельской лихорадкой обнаруживается умеренное расширение границ сердца и приглушение тонов, отмечается относительная брадикардия, реже

— тахикардия, нерезкая гипотензия. У некоторых больных при аускультации легких могут прослушиваться рассеянные сухие хрипы. Язык в большинстве случаев обложен серым налетом, аппетит снижен, отмечается склонность к запору, возможны понос, рвота.

Довольно часто увеличивается селезенка и реже печень. Больные отмечают упорную головную боль в сочетании с бессонницей на протяжении всей болезни, иногда бывают явления менингизма, редко — бред (у пожилых лиц и алкоголиков).

В период лихорадки уменьшается суточный диурез. В моче — альбуминурия, лейкоциты, эритроциты, единичные цилиндры. В периферической крови чаще регистрируется нормоцитоз, реже — небольшой нейтрофильный лейкоцитоз.

С нормализацией температуры тела наступает период реконвалесценции. Самочувствие больных быстро улучшается, они становятся активными, исчезают все болезненные симптомы. К 4–5-му дню реконвалесценции в первичном аффекте отпадает корочка с образованием поверхностной язвочки, которая эпителизируется, нередко оставляя после себя сильно пигментированное пятно с шелушением кожи. Пигментация после сыпи сохраняется в период реконвалесценции, иногда исчезает только через 3,5 мес. Больные уже на 4–6-й день нормальной температуры тела начинают ходить и вскоре после выписки из стационара могут выполнять привычную работу.

Осложнения при марсельской лихорадке наблюдаются редко, в виде ларинготрахеита (у стариков), пневмонии, тромбофлебита, нефрита и др.

Болезнь характеризуется доброкачественным течением, изредка могут быть и очень тяжелые случаи с длительным выздоровлением или летальным исходом.

Описаны абортивные, атипичные, бессимптомные формы болезни, распознаваемые лабораторными методами исследований.

Диагностика . Для специфической диагностики используются серологические методы исследования. Наиболее надежными являются РНГА, РСК, РНИФ. Диагностические титры невелики и составляют от 1:40 и выше. В последние годы для диагностики стали использовать ИФА, вестерн-блоттинг, ПЦР.

Что такое волынская лихорадка

Волынская лихорадка (синонимы болезни: лихорадка окопная, траншейная, пятидневная пароксизмальная, молдавско-валашский, тибетская, болезнь Вернера-Гиса и др.). - Острая инфекционная болезнь, которая вызывается риккетсии (R. quintana), передается одежной вошью, характеризующееся повторными четыре-пятидневными приступами лихорадки, болями в костях и мышцах, розеольозиим сыпью.

Исторические данные волынской лихорадки

Этиология волынской лихорадки

Возбудитель волынской лихорадки - Rickettsia, s. Rochalimea quintana - принадлежит к роду Rochalimea, семьи Rickettsiaсеае. Морфологически подобная риккетсий Провачека, однако несколько больше по размеру. Культивируется на бесклеточных средах в аэробных условиях. Устойчивая относительно факторов внешней среды, слабо чувствительна к дезинфицирующим средствам.

Эпидемиология волынской лихорадки

Источником инфекции является больной человек. По данным Г. С. Мосинга, возбудитель находится в крови человека в течение 8 месяцев - 1,5 лет, т.е. переболевшие определенное время тоже могут быть источником инфекции. Болезнь передается одежных вшами. Вши становятся заразными через 5-16 дней после кормления на больном человеке, когда в их кишечнике накапливается достаточное количество риккетсий. Заражение происходит так же, как * и при сыпном тифе - при втирания экскрементов вшей в кожу. Возможно также заражение через загрязненные испражнениями вшей вещи. Восприимчивость к заболеванию высокая. Иммунитет слабый, возможны повторные случаи заболевания. Распространения болезни в мире изучено недостаточно.

Патогенез и патоморфология волынской лихорадки

После проникновения возбудителя через поврежденные кожные покровы или слизистые оболочки в организм, бартонелы с током крови попадают в мышцы, паренхиматозные органы и костный мозг. Далее возбудитель размножается внеклеточно, попадает в кровь, обусловливает бактериемию и токсемии. Липополисахарида подавляют рецептор TOL-4, является главной защитой клеток организма против бактериальных токсинов. Происходит поражение эндотелия и эритроцитов, где возбудитель размножается с формированием соответствующих бартонельозних включений. При этом благодаря факторам бартонел подавляется апоптоз, увеличивается образование провоспалительных цитокинов, проявляется ангиоматоз с возможной окклюзии сосудов. Увеличение выработки интерлейкина-10 моноцитами под влиянием возбудителя приводит к слабой иммунного ответа и возможности формирования хронического течения. При этом внятного тромбонекротичного заполнения эндотелия сосудов не, геморрагический синдром не развивается. Появление антител приводит в конце концов к выздоровлению. Через доброкачественный характер болезни отсутствуют значительные патоморфологические исследования, не выяснено много звеньев патогенеза волынской лихорадки.

Клиника (симптомы) волынской лихорадки

Инкубационный период длится 9-17 дней. В конце инкубационного периода больные испытывают слабость, вялость. Наиболее характерным клиническим признаком является лихорадка. Болезнь начинается остро, лихорадка имеет разнообразный характер, зачастую характеризуется кратковременными приступами. Во время приступов лихорадки состояние довольно тяжелое, больной жалуется на резкую боль в большеберцовых костях (тибиальна лихорадка), озноб, головная боль, боль в пояснице, суставах. Приступ лихорадки длится 3-7 дней, чаще - 4-5. После приступа лихорадки наступает период апирексии продолжительностью 3-8 дней. Количество приступов лихорадки различна - от одного до десяти. Длительность болезни 3-5 недель. Следующие приступы лихорадки имеют легкий ход, чем предыдущие. Увеличивается селезенка. У 60-70% больных во время приступов лихорадки оказывается необильное розеолезная сыпь, расположен преимущественно на туловище. В период апирексии общее состояние больных почти не нарушается.

Во время приступа проявляется значительный лейкоцитоз (до 15-3О-109 вол), нейтрофилез, СОЭ умеренно увеличена.

Осложнения

Гнойно-септические или активация вторичной флоры. Смерть происходит только при развитии эндокардита с поражением как аортального, так и митрального клапанов, развитием острой сердечной недостаточности, тромбоэмболии.

Диагноз волынская лихорадка

Опорными симптомами клинической диагностики болезни е повторные приступы лихорадки, резкая боль в костях и мышцах, розеолезная сыпь. Учитываются эпидемиологические данные - пребывание в эндемичной местности, вшивость.

Специфическая диагностика - используется РСК со специфическим антигеном. Реакция становится положительной на 15-20-й день болезни, диагностические титры 1: 32-1: 64.

Дифференциальная диагностика проводится с другими риккетсиозы, вшивый и клещевым возвратным тифом, малярией, иногда с бруцеллезом.

Лечение волынской лихорадки

Главным направлением является этиотропная терапия. Рекомендуют при остром течении доксициклин по 0,1 2 раза в сутки 14-28 дней, комбинировать в тяжелых случаях с гентамицином 3 мг / кг в / м 14 дней. При хроническом течении такую комбинацию используют с более длительным назначением доксициклина до 3-4 месяцев. При хроническом течении могут применяться и макролиды (азитромицин) и цефтриаксон. При эндокардите может потребоваться хирургическом вмешательстве на клапанах. При лихорадке назначают дезинтоксикационную терапию, регидратацию. Анальгетики целесообразны при наличии сильной боли в голенях и пояснице. После выписки осуществляется амбулаторное наблюдение 2-3 месяца для выявления возможной хронизации.

Профилактика

Состоит преимущественно в предотвращении инфицирования населения. Важное значение в предупреждении заболевания имеют выявление и ликвидация вшивости среди населения, проведение дезинсекции, санитарной обработки. Основным профилактическим мероприятием является выявление и регистрация лиц с педикулезом при проведении медицинских осмотров в организованных коллективах (детских дошкольных учреждениях, школах, школах-интернатах, летних лагерях, воинских коллективах и т.д.). Выявленных инфицированных необходимо изолировать. Также проводят наблюдение за контактными лицами в течение всего инкубационного периода. Так, как человек долгое время бессимптомное носителем, нежелательно быть донором. Специфическая профилактика не разработана.

Окопная лихорадка (синоним: волынская лихорадка, пятидневная лихорадка, траншейная лихорадка) - инфекционная болезнь, характеризующаяся короткими повторными приступами лихорадки, сыпью и мышечными болями различной локализации.

Окопная лихорадка впервые была описана среди солдат, воевавших в Европе во время Первой мировой войны, как тяжелая инфекция, сопровождающаяся длительным присутствием Bartonella quintana в крови. В последние годы окопная лихорадка вновь появилась в США, причем она может быть вызвана как Bartonella quintana, так и Bartonella henselae - возбудителем бактериального ангиоматоза и фелиноза.

Возникновение болезни Окопная лихорадка

Возбудитель окопной лихорадки - риккетсии Rochalimaea quintana. Источниками возбудителя инфекции являются больные люди, иногда переболевшие, в крови которых возбудитель может оставаться до 1-2 лет, переносчиком - платяная вошь. Заражение человека происходит при попадании фекалий зараженной риккетсиями вши в поверхностные ранки, образующиеся при расчесывании кожи в местах укуса. Отдельные случаи заболевания встречаются в различных регионах земного шара, при неблагоприятных санитарно-гигиенических условиях (например, война, голод) возможны эпидемические вспышки.

Течение болезни Окопная лихорадка

Патогенез окопной лихорадки имеет много общего с патогенезом сыпного тифа эпидемического и других риккетсиозов. При попадании в организм возбудитель проникает в ток крови, поражает преимущественно эндотелий капилляров, мелких артерий и вен. Большое значение в патогенезе окопной лихорадки имеет интоксикация.

Иммунитет после перенесенной болезни кратковременный и нестойкий, реинфекция возможна через 4-6 мес.

Симптомы болезни Окопная лихорадка

Инкубационный период - 5-17 дней. Болезнь начинается остро с озноба и быстрого подъема температуры до 39-40° и выше. Повышенная температура держится 1-3 дня, затем наступает период нормальной температуры, который продолжается обычно 4-5 дней. Общее число приступов лихорадки, как правило, 2-4, иногда до 12. При легких формах болезни может наблюдаться незначительное и кратковременное повышение температуры тела. Во время первых приступов на коже спины, груди, живота часто появляется скудная розеолезная сыпь, исчезающая с падением температуры. Постоянно отмечаются сильные головные боли, боли в области глазных яблок, в икроножных и других мышцах, а также в суставах (при этом форма их не изменяется), большеберцовых костях и ребрах. Характерны инъекция склер и гиперемия лица. Часто увеличена селезенка. В крови отмечается лейкоцитоз до 10 000-20 000 лейкоцитов в 1 мкл крови с умеренным нейтрофильным сдвигом влево. Средняя продолжительность болезни 3-5 недель. Осложнения редки. Выздоровление наступает медленно.

Диагностика болезни Окопная лихорадка

Диагноз окопной лихорадки основывается на данных эпидемиологического анамнеза (предполагаемый контакт с больными окопной лихорадкой), клинической картине болезни, а также результатах лабораторных исследований (определение в крови специфических антител иммуноферментным методом).

Диагноз подтверждается неоднократным выделением Bartonella quintana или Bartonella henselae из крови на протяжении длительного времени. Колонии возбудителя растут медленно; на агаре с кроличьей кровью в атмосфере, обогащенной СО2, они появляются спустя 1-4 нед.

Общепринятых методов серодиагностики нет.

Лечение болезни Окопная лихорадка

Лечение больных проводится обязательно в стационаре. Назначают антибиотики тетрациклинового ряда в течение 6-7 дней, проводят симптоматическую терапию (анальгин, амидопирин, кордиамин, кофеин и др.). Выздоравливающих выписывают из стационара при нормальной температуре тела не ранее чем на 12-й день после последнего приступа.

Профилактика болезни Окопная лихорадка

Раннее выявление и госпитализация больных; дезинсекция в очаге (камерная дезинсекция одежды и постельного белья, обработка помещения инсектицидами).

К каким докторам следует обращаться при болезни Окопная лихорадка

Результаты поиска по теме в других рубриках:

Читайте также: