Выражение генетической информации вирусов

В 1901 американский военный хирург У.Рид и его коллеги установили, что возбудитель желтой лихорадки также является фильтрующимся вирусом. Желтая лихорадка была первым заболеванием человека, опознанным как вирусное, однако потребовалось еще 26 лет, чтобы ее вирусное происхождение было окончательно доказано.

Свойства и происхождение вирусов. Наиболее просто устроенные вирусы состоят из нуклеиновой кислоты, являющейся генетическим материалом (геномом) вируса, и покрывающего нуклеиновую кислоту белкового чехла. В состав некоторых вирусов входят также углеводы и жиры (липиды). Таким образом, вирусы можно рассматривать просто как мобильные наборы генетической информации. Вирусы лишены некоторых ферментов, необходимых для репродукции, и могут размножаться только внутри живой клетки, метаболизм которой после заражения перестраивается на воспроизводство вирусных, а не клеточных компонентов. Это свойство вирусов позволяет отнести их к облигатным (обязательным) клеточным паразитам. После синтеза отдельных компонентов формируются новые вирусные частицы. Симптомы вирусного заболевания развиваются как следствие повреждения вирусами отдельных клеток.

Принято считать, что вирусы произошли в результате обособления (автономизации) отдельных генетических элементов клетки, получивших, кроме того, способность передаваться от организма к организму. В нормальной клетке происходят перемещения нескольких типов генетических структур, например матричной, или информационной, РНК (мРНК), транспозонов, интронов, плазмид. Такие мобильные элементы, возможно, были предшественниками, или прародителями, вирусов.

Являются ли вирусы живыми организмами? В 1935 американский биохимик У.Стэнли выделил в кристаллической форме вирус табачной мозаики, доказав тем самым его молекулярную природу. Полученные результаты вызвали бурные дискуссии о природе вирусов: являются ли они живыми организмами или просто активированными молекулами? Действительно, внутри зараженной клетки вирусы проявляют себя как интегральные компоненты более сложных живых систем, но вне клетки представляют собой метаболически инертные нуклеопротеины. Вирусы содержат генетическую информацию, но не могут самостоятельно реализовать ее, не обладая собственным механизмом синтеза белка. Когда особенности строения и репродукции вирусов оказались выясненными, вопрос о том, являются ли они живыми, постепенно утратил свое значение.

Размеры вирусов. Величина вирусов варьирует от 20 до 300 нм (1 нм = 10 - 9 м). Практически все вирусы по своим размерам мельче, чем бактерии ( см. БАКТЕРИИ) . Однако наиболее крупные вирусы, например вирус коровьей оспы, имеют такие же размеры, как и наиболее мелкие бактерии (хламидии и риккетсии), которые тоже являются облигатными паразитами и размножаются только в живых клетках. Поэтому отличительными чертами вирусов по сравнению с другими микроскопическими возбудителями инфекций служат не размеры или обязательный паразитизм, а особенности строения и уникальные механизмы репликации (воспроизведения самих себя).

Вирионы со спиральным типом симметрии, как у вируса табачной мозаики, имеют форму удлиненного цилиндра; внутри белкового чехла, состоящего из отдельных субъединиц капсомеров, находится свернутая спираль нуклеиновой кислоты (РНК). Вирионы с икосаэдрическим типом симметрии (от греч. eikosi двадцать, hedra поверхность), как у полиовируса, имеют сферическую, а точнее, многогранную форму; их капсиды построены из 20 правильных треугольных фасеток (поверхностей) и похожи на геодезический купол.

Встречаются вирусы с еще более сложным строением. Вирионы поксвирусов (вирусы группы оспы) не имеют правильного, типичного капсида: между сердцевиной и наружной оболочкой у них располагаются трубчатые и мембранные структуры.

ДНК обычно существует в виде двухцепочечных структур: две полинуклеотидные цепочки соединены водородными связями и закручены таким образом, что образуется двойная спираль. РНК, напротив, обычно существует в виде одноцепочечных структур. Однако геном отдельных вирусов представляет собой одноцепочечную ДНК или двухцепочечную РНК. Нити (цепочки) вирусной нуклеиновой кислоты, двойные или одинарные, могут иметь линейную форму или замыкаться в кольцо.

У некоторых ДНК-содержащих вирусов сам цикл репродукции в клетке не связан с немедленной репликацией вирусной ДНК; вместо этого вирусная ДНК встраивается (интегрируется) в ДНК клетки-хозяина. На этой стадии вирус как единое структурное образование исчезает: его геном становится частью генетического аппарата клетки и даже реплицируется в составе клеточной ДНК во время деления клетки. Однако впоследствии, иногда через много лет, вирус может появиться вновь запускается механизм синтеза вирусных белков, которые, объединяясь с вирусной ДНК, формируют новые вирионы.

Так называемые ретровирусы содержат в качестве генома РНК и имеют необычный способ транскрипции генетического материала: вместо транскрипции ДНК в РНК, как это происходит в клетке и характерно для ДНК-содержащих вирусов, их РНК транскрибируется в ДНК. Двухцепочечная ДНК вируса затем встраивается в хромосомную ДНК клетки. На матрице такой вирусной ДНК синтезируется новая вирусная РНК, которая, как и другие, определяет синтез вирусных белков. См. также РЕТРОВИРУСЫ.

Тем не менее система классификации вирусов необходима в практической работе, и попытки ее создания предпринимались неоднократно. Наиболее продуктивным оказался подход, основанный на структурно-функциональной характеристике вирусов: чтобы отличить разные группы вирусов друг от друга, описывают тип их нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК, каждая из которых может быть одноцепочечной или двухцепочечной), ее размеры (число нуклеотидов в цепочке нуклеиновой кислоты), число молекул нуклеиновой кислоты в одном вирионе, геометрию вириона и особенности строения капсида и наружной оболочки вириона, тип хозяина (растения, бактерии, насекомые, млекопитающие и т.д.), особенности вызываемой вирусами патологии (симптомы и характер заболевания), антигенные свойства вирусных белков и особенности реакции иммунной системы организма на внедрение вируса.

В систему классификации вирусов не вполне укладывается группа микроскопических возбудителей болезней, называемая вироидами (т.е. вирусоподобными частицами). Вироиды вызывают многие распространенные среди растений болезни. Это мельчайшие инфекционные агенты, лишенные даже простейшего белкового чехла (имеющегося у всех вирусов); они состоят только из замкнутой в кольцо одноцепочечной РНК.

Эволюция вирусов и вирусных инфекций. Хотя вирусы не являются полноценными живыми организмами, их эволюционное развитие имеет много общего с эволюцией других патогенных организмов. Для того чтобы сохраниться как вид, ни один паразит не может быть слишком опасным для своего основного хозяина, в котором размножается. В противном случае это привело бы к полному исчезновению хозяина как биологического вида, а вместе с ним и самого возбудителя. В то же время любой патогенный организм не сможет существовать как биологический вид, если у его основного хозяина слишком быстро и эффективно развивается иммунитет, позволяющий подавлять репродукцию возбудителя. Поэтому вирус, вызывающий острое и тяжелое заболевание у какого-либо вида животных, обычно имеет еще и другого хозяина. Размножаясь в последнем, вирус не наносит ему (как виду) существенного вреда, однако такое относительно безвредное сосуществование поддерживает циркуляцию вируса в природе. Так, например, вирус бешенства в природе сохраняется среди грызунов, для которых заражение этим вирусом не является смертельным. Природным резервуаром для вирусов лошадиных энцефалитов, особо опасных для лошадей и в несколько меньшей степени для человека, являются птицы. Эти вирусы переносятся кровососущими комарами, в которых вирус размножается без существенного вреда для комара. Иногда вирусы могут передаваться насекомыми пассивно (без размножения в них), однако чаще всего они репродуцируются в переносчиках.

Для многих вирусов, например кори, герпеса и отчасти гриппа, основным природным резервуаром является человек. Передача этих вирусов происходит воздушно-капельным или контактным путем.

Распространение некоторых вирусных заболеваний, как и других инфекций, полно неожиданностей. Например, в группах людей, проживающих в антисанитарных условиях, практически все дети в раннем возрасте переносят полиомиелит, обычно протекающий в легкой форме, и приобретают иммунитет. Если же условия жизни в этих группах улучшаются, дети младшего возраста обычно полиомиелитом не болеют, но заболевание может возникнуть в более старшем возрасте, и тогда оно часто протекает в тяжелой форме.

Возбудители некоторых болезней, в том числе очень тяжелых, не укладываются ни в одну из вышеперечисленных категорий. К особой группе медленных вирусных инфекций еще недавно относили, например, болезнь Крейтцфельда Якоба и куру дегенеративные заболевания головного мозга, имеющие очень продолжительный инкубационный период. Однако оказалось, что они вызываются не вирусами, а мельчайшими инфекционными агентами белковой природы прионами ( см . ПРИОН) .

Лечение и профилактика. Репродукция вирусов тесно переплетается с механизмами синтеза белка и нуклеиновых кислот клетки в зараженном организме. Поэтому создать лекарства, избирательно подавляющие вирус, но не наносящие вреда организму, задача чрезвычайно трудная. Все же оказалось, что у наиболее крупных вирусов герпеса и оспы геномные ДНК кодируют большое число ферментов, отличающихся по свойствам от сходных клеточных ферментов, и это послужило основой для разработки противовирусных препаратов. Действительно, создано несколько препаратов, механизм действия которых основан на подавлении синтеза вирусных ДНК. Некоторые соединения, слишком токсичные для общего применения (внутривенно или через рот), годятся для местного использования, например при поражении глаз вирусом герпеса.

Известно, что в организме человека вырабатываются особые белки интерфероны. Они подавляют трансляцию вирусных нуклеиновых кислот и таким образом угнетают размножение вируса. Благодаря генной инженерии стали доступны и проходят проверку в медицинской практике интерфероны, производимые бактериями ( см. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ) .

К самым действенным элементам естественной защиты организма относятся специфические антитела (специальные белки, вырабатываемые иммунной системой), которые взаимодействуют с соответствующим вирусом и тем самым эффективно препятствуют развитию болезни; однако они не могут нейтрализовать вирус, уже проникший в клетку. Примером может служить герпетическая инфекция: вирус герпеса сохраняется в клетках нервных узлов (ганглиев), где антитела не могут его достичь. Время от времени вирус активируется и вызывает рецидивы заболевания.

Обычно специфические антитела образуются в организме в результате проникновения в него возбудителя инфекции. Организму можно помочь, усиливая выработку антител искусственно, в том числе создавая иммунитет заранее, с помощью вакцинации. Именно таким способом, путем массовой вакцинации, заболевание натуральной оспой было практически ликвидировано во всем мире. См. также ВАКЦИНАЦИЯ И ИММУНИЗАЦИЯ.

Накопление вирусов. Для приготовления вакцинных препаратов необходимо накопить вирус. С этой целью часто используют развивающиеся куриные эмбрионы, которых заражают данным вирусом. После инкубирования зараженных эмбрионов в течение определенного времени накопившийся в них вследствие размножения вирус собирают, очищают (центрифугированием или другим способом) и, если нужно, инактивируют. Очень важно удалить из препаратов вируса все балластные примеси, которые могут вызывать серьезные осложнения при вакцинации. Конечно, не менее важно убедиться, что в препаратах не осталось неинактивированного патогенного вируса. В последние годы для накопления вирусов широко используют различные типы клеточных культур.

Работы с бактериофагами способствовали расширению методического арсенала в изучении вирусов животных. До этого исследования вирусов позвоночных выполнялись в основном на лабораторных животных; такие опыты были очень трудоемки, дороги и не очень информативны. Впоследствие появились новые методы, основанные на применении тканевых культур; бактериальные клетки, использовавшиеся в экспериментах с фагами, были заменены на клетки позвоночных. Однако для изучения механизмов развития вирусных заболеваний эксперименты на лабораторных животных очень важны и продолжают проводиться в настоящее время.

Вирусология . Под редакцией Филдса Б., Найта Д., тт. 13, М., 1989

В 1901 американский военный хирург У.Рид и его коллеги установили, что возбудитель желтой лихорадки также является фильтрующимся вирусом. Желтая лихорадка была первым заболеванием человека, опознанным как вирусное, однако потребовалось еще 26 лет, чтобы ее вирусное происхождение было окончательно доказано.

Свойства и происхождение вирусов.

Наиболее просто устроенные вирусы состоят из нуклеиновой кислоты, являющейся генетическим материалом (геномом) вируса, и покрывающего нуклеиновую кислоту белкового чехла. В состав некоторых вирусов входят также углеводы и жиры (липиды). Таким образом, вирусы можно рассматривать просто как мобильные наборы генетической информации. Вирусы лишены некоторых ферментов, необходимых для репродукции, и могут размножаться только внутри живой клетки, метаболизм которой после заражения перестраивается на воспроизводство вирусных, а не клеточных компонентов. Это свойство вирусов позволяет отнести их к облигатным (обязательным) клеточным паразитам. После синтеза отдельных компонентов формируются новые вирусные частицы. Симптомы вирусного заболевания развиваются как следствие повреждения вирусами отдельных клеток.

Принято считать, что вирусы произошли в результате обособления (автономизации) отдельных генетических элементов клетки, получивших, кроме того, способность передаваться от организма к организму. В нормальной клетке происходят перемещения нескольких типов генетических структур, например матричной, или информационной, РНК (мРНК), транспозонов, интронов, плазмид. Такие мобильные элементы, возможно, были предшественниками, или прародителями, вирусов.

Являются ли вирусы живыми организмами?

В 1935 американский биохимик У.Стэнли выделил в кристаллической форме вирус табачной мозаики, доказав тем самым его молекулярную природу. Полученные результаты вызвали бурные дискуссии о природе вирусов: являются ли они живыми организмами или просто активированными молекулами? Действительно, внутри зараженной клетки вирусы проявляют себя как интегральные компоненты более сложных живых систем, но вне клетки представляют собой метаболически инертные нуклеопротеины. Вирусы содержат генетическую информацию, но не могут самостоятельно реализовать ее, не обладая собственным механизмом синтеза белка. Когда особенности строения и репродукции вирусов оказались выясненными, вопрос о том, являются ли они живыми, постепенно утратил свое значение.

Размеры вирусов.

Величина вирусов варьирует от 20 до 300 нм (1 нм = 10 -9 м). Практически все вирусы по своим размерам мельче, чем бактерии (см. БАКТЕРИИ). Однако наиболее крупные вирусы, например вирус коровьей оспы, имеют такие же размеры, как и наиболее мелкие бактерии (хламидии и риккетсии), которые тоже являются облигатными паразитами и размножаются только в живых клетках. Поэтому отличительными чертами вирусов по сравнению с другими микроскопическими возбудителями инфекций служат не размеры или обязательный паразитизм, а особенности строения и уникальные механизмы репликации (воспроизведения самих себя).

СТРОЕНИЕ ВИРУСОВ

Вирионы со спиральным типом симметрии, как у вируса табачной мозаики, имеют форму удлиненного цилиндра; внутри белкового чехла, состоящего из отдельных субъединиц – капсомеров, находится свернутая спираль нуклеиновой кислоты (РНК). Вирионы с икосаэдрическим типом симметрии (от греч. eikosi – двадцать, hedra – поверхность), как у полиовируса, имеют сферическую, а точнее, многогранную форму; их капсиды построены из 20 правильных треугольных фасеток (поверхностей) и похожи на геодезический купол.

Встречаются вирусы с еще более сложным строением. Вирионы поксвирусов (вирусы группы оспы) не имеют правильного, типичного капсида: между сердцевиной и наружной оболочкой у них располагаются трубчатые и мембранные структуры.

РЕПЛИКАЦИЯ ВИРУСОВ

ДНК обычно существует в виде двухцепочечных структур: две полинуклеотидные цепочки соединены водородными связями и закручены таким образом, что образуется двойная спираль. РНК, напротив, обычно существует в виде одноцепочечных структур. Однако геном отдельных вирусов представляет собой одноцепочечную ДНК или двухцепочечную РНК. Нити (цепочки) вирусной нуклеиновой кислоты, двойные или одинарные, могут иметь линейную форму или замыкаться в кольцо.

У некоторых ДНК-содержащих вирусов сам цикл репродукции в клетке не связан с немедленной репликацией вирусной ДНК; вместо этого вирусная ДНК встраивается (интегрируется) в ДНК клетки-хозяина. На этой стадии вирус как единое структурное образование исчезает: его геном становится частью генетического аппарата клетки и даже реплицируется в составе клеточной ДНК во время деления клетки. Однако впоследствии, иногда через много лет, вирус может появиться вновь – запускается механизм синтеза вирусных белков, которые, объединяясь с вирусной ДНК, формируют новые вирионы.

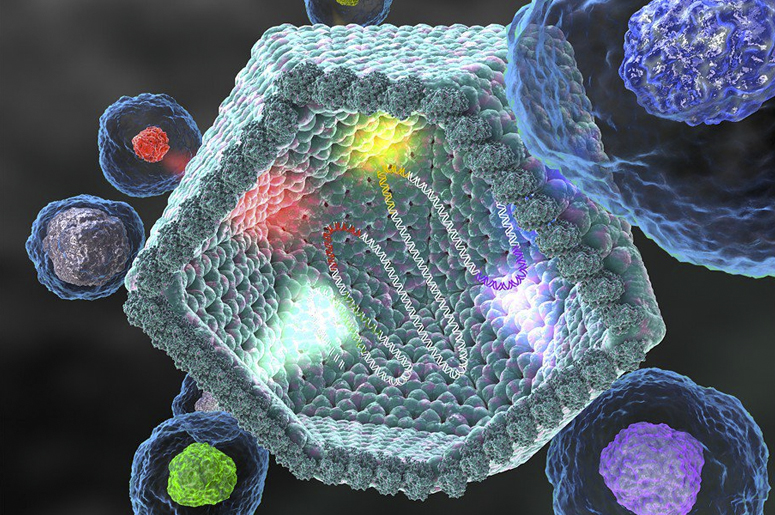

Так называемые ретровирусы содержат в качестве генома РНК и имеют необычный способ транскрипции генетического материала: вместо транскрипции ДНК в РНК, как это происходит в клетке и характерно для ДНК-содержащих вирусов, их РНК транскрибируется в ДНК. Двухцепочечная ДНК вируса затем встраивается в хромосомную ДНК клетки. На матрице такой вирусной ДНК синтезируется новая вирусная РНК, которая, как и другие, определяет синтез вирусных белков. См. также РЕТРОВИРУСЫ.

КЛАССИФИКАЦИЯ ВИРУСОВ

Тем не менее система классификации вирусов необходима в практической работе, и попытки ее создания предпринимались неоднократно. Наиболее продуктивным оказался подход, основанный на структурно-функциональной характеристике вирусов: чтобы отличить разные группы вирусов друг от друга, описывают тип их нуклеиновой кислоты (ДНК или РНК, каждая из которых может быть одноцепочечной или двухцепочечной), ее размеры (число нуклеотидов в цепочке нуклеиновой кислоты), число молекул нуклеиновой кислоты в одном вирионе, геометрию вириона и особенности строения капсида и наружной оболочки вириона, тип хозяина (растения, бактерии, насекомые, млекопитающие и т.д.), особенности вызываемой вирусами патологии (симптомы и характер заболевания), антигенные свойства вирусных белков и особенности реакции иммунной системы организма на внедрение вируса.

В систему классификации вирусов не вполне укладывается группа микроскопических возбудителей болезней, называемая вироидами (т.е. вирусоподобными частицами). Вироиды вызывают многие распространенные среди растений болезни. Это мельчайшие инфекционные агенты, лишенные даже простейшего белкового чехла (имеющегося у всех вирусов); они состоят только из замкнутой в кольцо одноцепочечной РНК.

ВИРУСНЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ

Хотя вирусы не являются полноценными живыми организмами, их эволюционное развитие имеет много общего с эволюцией других патогенных организмов. Для того чтобы сохраниться как вид, ни один паразит не может быть слишком опасным для своего основного хозяина, в котором размножается. В противном случае это привело бы к полному исчезновению хозяина как биологического вида, а вместе с ним и самого возбудителя. В то же время любой патогенный организм не сможет существовать как биологический вид, если у его основного хозяина слишком быстро и эффективно развивается иммунитет, позволяющий подавлять репродукцию возбудителя. Поэтому вирус, вызывающий острое и тяжелое заболевание у какого-либо вида животных, обычно имеет еще и другого хозяина. Размножаясь в последнем, вирус не наносит ему (как виду) существенного вреда, однако такое относительно безвредное сосуществование поддерживает циркуляцию вируса в природе. Так, например, вирус бешенства в природе сохраняется среди грызунов, для которых заражение этим вирусом не является смертельным.

Природным резервуаром для вирусов лошадиных энцефалитов, особо опасных для лошадей и в несколько меньшей степени для человека, являются птицы. Эти вирусы переносятся кровососущими комарами, в которых вирус размножается без существенного вреда для комара. Иногда вирусы могут передаваться насекомыми пассивно (без размножения в них), однако чаще всего они репродуцируются в переносчиках.

Для многих вирусов, например кори, герпеса и отчасти гриппа, основным природным резервуаром является человек. Передача этих вирусов происходит воздушно-капельным или контактным путем.

Распространение некоторых вирусных заболеваний, как и других инфекций, полно неожиданностей. Например, в группах людей, проживающих в антисанитарных условиях, практически все дети в раннем возрасте переносят полиомиелит, обычно протекающий в легкой форме, и приобретают иммунитет. Если же условия жизни в этих группах улучшаются, дети младшего возраста обычно полиомиелитом не болеют, но заболевание может возникнуть в более старшем возрасте, и тогда оно часто протекает в тяжелой форме.

Возбудители некоторых болезней, в том числе очень тяжелых, не укладываются ни в одну из вышеперечисленных категорий. К особой группе медленных вирусных инфекций еще недавно относили, например, болезнь Крейтцфельда – Якоба и куру – дегенеративные заболевания головного мозга, имеющие очень продолжительный инкубационный период. Однако оказалось, что они вызываются не вирусами, а мельчайшими инфекционными агентами белковой природы – прионами (см. ПРИОН).

Репродукция вирусов тесно переплетается с механизмами синтеза белка и нуклеиновых кислот клетки в зараженном организме. Поэтому создать лекарства, избирательно подавляющие вирус, но не наносящие вреда организму, – задача чрезвычайно трудная. Все же оказалось, что у наиболее крупных вирусов герпеса и оспы геномные ДНК кодируют большое число ферментов, отличающихся по свойствам от сходных клеточных ферментов, и это послужило основой для разработки противовирусных препаратов. Действительно, создано несколько препаратов, механизм действия которых основан на подавлении синтеза вирусных ДНК. Некоторые соединения, слишком токсичные для общего применения (внутривенно или через рот), годятся для местного использования, например при поражении глаз вирусом герпеса.

Известно, что в организме человека вырабатываются особые белки – интерфероны. Они подавляют трансляцию вирусных нуклеиновых кислот и таким образом угнетают размножение вируса. Благодаря генной инженерии стали доступны и проходят проверку в медицинской практике интерфероны, производимые бактериями (см. ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ).

К самым действенным элементам естественной защиты организма относятся специфические антитела (специальные белки, вырабатываемые иммунной системой), которые взаимодействуют с соответствующим вирусом и тем самым эффективно препятствуют развитию болезни; однако они не могут нейтрализовать вирус, уже проникший в клетку. Примером может служить герпетическая инфекция: вирус герпеса сохраняется в клетках нервных узлов (ганглиев), где антитела не могут его достичь. Время от времени вирус активируется и вызывает рецидивы заболевания.

Обычно специфические антитела образуются в организме в результате проникновения в него возбудителя инфекции. Организму можно помочь, усиливая выработку антител искусственно, в том числе создавая иммунитет заранее, с помощью вакцинации. Именно таким способом, путем массовой вакцинации, заболевание натуральной оспой было практически ликвидировано во всем мире. См. также ВАКЦИНАЦИЯ И ИММУНИЗАЦИЯ.

Для приготовления вакцинных препаратов необходимо накопить вирус. С этой целью часто используют развивающиеся куриные эмбрионы, которых заражают данным вирусом. После инкубирования зараженных эмбрионов в течение определенного времени накопившийся в них вследствие размножения вирус собирают, очищают (центрифугированием или другим способом) и, если нужно, инактивируют. Очень важно удалить из препаратов вируса все балластные примеси, которые могут вызывать серьезные осложнения при вакцинации. Конечно, не менее важно убедиться, что в препаратах не осталось неинактивированного патогенного вируса. В последние годы для накопления вирусов широко используют различные типы клеточных культур.

МЕТОДЫ ИЗУЧЕНИЯ ВИРУСОВ

Работы с бактериофагами способствовали расширению методического арсенала в изучении вирусов животных. До этого исследования вирусов позвоночных выполнялись в основном на лабораторных животных; такие опыты были очень трудоемки, дороги и не очень информативны. Впоследствии появились новые методы, основанные на применении тканевых культур; бактериальные клетки, использовавшиеся в экспериментах с фагами, были заменены на клетки позвоночных. Однако для изучения механизмов развития вирусных заболеваний эксперименты на лабораторных животных очень важны и продолжают проводиться в настоящее время.

Не приходится удивляться, что при таких вводных природа вирусов первое время была совершенно загадочна. Вирус мог оказаться мельчайшим живым организмом, а мог и просто ядовитой молекулой. Лет 100 назад биологи вполне допускали и то и другое.

В 1935 году американский биохимик Уэнделл Стэнли ухитрился не только выделить из табачного сока вирус табачной мозаики, но и кристаллизовать его — так, как если бы это была обычная молекула. В то время это произвело сенсацию, тем более что под микроскопом вирусы на тот момент еще никто не видел. Неудивительно, что, получив этот результат, Стэнли посчитал вирус просто белковой молекулой, пусть и имеющей кое-какие особые свойства…

…Постепенно биологам становилось ясно, что вирус…— это мелкий (не больше 200 нанометров) инфекционный агент, не обладающий автономностью и не способный размножаться делением, в отличие от живых клеток… Любой вирус обязательно содержит помимо белка нуклеиновую кислоту, но только одного типа — или ДНК, или РНК. Последнее резко отличает вирусы от живых клеток, в состав которых… всегда входят оба типа нуклеиновых кислот…

В любом случае такие взгляды подразумевали, что вирусы — это по сути своей нечто более простое, чем клетки. Гораздо, качественно более простое. Иная ступень устройства природы, если угодно.

Мимивирус

Все гигантские вирусы оказались ДНК-содержащими, причем ДНК у них двуцепочечная. Прочтение генома мимивируса показало, что этот геном состоит из 1,18 миллиона пар нуклеотидов и включает 979 генов, кодирующих белки… Он приближается по величине к геномам клеточных организмов — и не просто приближается, а вполне достигает их размеров…

Но ведь и мимивирус не уникален. Исследования быстро показали, что гигантских ДНК-содержащих вирусов в природе не так уж мало.

За прошедшие годы было открыто еще несколько близких друг к другу родов гигантских ДНК-содержащих вирусов. Они получили разнообразные названия: марсельвирусы, мамавирусы, мегавирусы, пандоравирусы, молливирусы, питовирусы и даже моумоувирусы…

Клоснойвирус

Впрочем, полного аппарата трансляции, способного к самостоятельной работе, нет и у клоснойвируса. У него полностью отсутствуют гены, кодирующие рибосомную РНК и рибосомные белки… — это, как мы уже говорили, одно из самых главных различий между вирусами и клетками. По этому признаку никаких переходных форм между ними пока не видно.

Так или иначе, открытие гигантских вирусов смело можно назвать одним из важнейших в современной биологии. Оно целиком датируется XXI веком. Открытие гигантских вирусов заметно изменило наши представления о структуре живой природы в целом. Конечно, никто не утверждает, что пандоравирус устроен сложнее кита-полосатика. Верхний предел сложности (даже чисто генетической) у клеточных организмов явно гораздо выше; это видно хотя бы по размерам их геномов. Но вот сказать, что любая клетка устроена сложнее любого вируса, теперь нельзя никак.

Итак, главный вывод: вирусы и клеточные организмы существенно перекрываются друг с другом как по размеру, так и по сложности. Это не две эволюционные ступени, а две ветви…

…Бросается в глаза, что есть как минимум две важные группы генов, свойственных клеткам, но не свойственных вирусам. Это гены энергетического обмена и гены, ответственные за создание рибосом. У подавляющего большинства вирусов никаких генов энергетического обмена нет вообще, а если даже они есть, то кодируют только отдельные ферменты, но не полную систему синтеза АТФ … Судя по биоинформатическим данным, последний общий предок всех клеточных организмов имел как минимум 34 рибосомных белка, и эти белки (вместе с кодирующими их генами) сохранились у всех бактерий, архей и эукариот. У вирусов же нет ни одного из них.

Бактерий, архей и эукариот можно с полным основанием назвать рибосомокодирующими организмами (ribosome-encoding organisms, REO). Этот признак четко отделяет всех их, вместе взятых, от вирусов.

Вирусы можно с полным основанием назвать капсид-кодирующими организмами (capsid-encoding organisms, CEO). Этот признак четко отделяет их от всех, кто состоит из клеток.

Икосаэдрические капсиды аденовируса

отрицательную цепь РНК, у них (—)РНК вириона служит матрицей для синтеза (+)мРНК. Вирусы 3-го класса (например, реовирусы) содержат двухцепо-чечную РНК; (±)РНК вириона направляет асимметрический синтез (+)мРНК. Наиболее необычны вирусы 4-го класса -ретрови-русы (например, вирус саркомы Рауса). У них выражение генетической информации, содержащейся в ( + )РНК вириона, опосредовано образованием ДНК, которая служит матрицей для синтеза (+)РНК. Таким образом, поток генетической информации ретровирусов направлен от РНК к ДНК и затем обратно к РНК.

30.11. Белки вируса полиомиелита образуются путем множественного расщепления гигантского предшественника

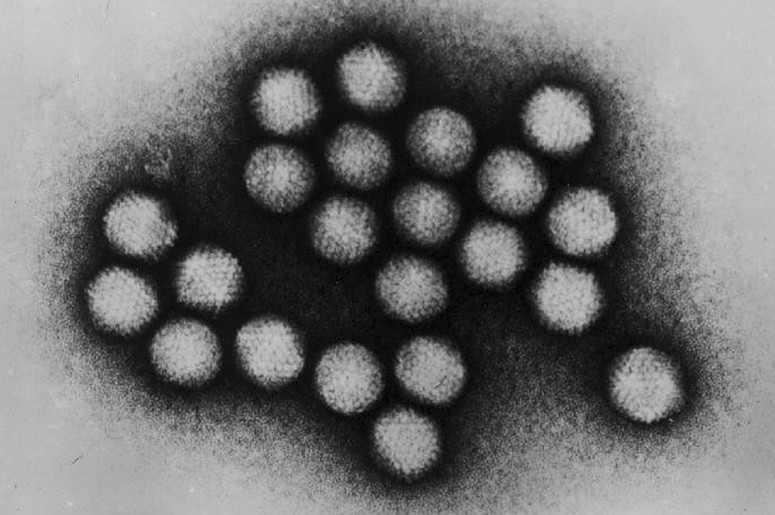

Вирус полиомиелита состоит из одноцепо-чечной (+)РНК длиной 7,5 kb, заключенной в икосаэдрический капсид. Проникнув

в цитоплазму клетки-хозяина, эта молекула РНК вириона используется в качестве матрицы для синтеза белка. Она транслируется рибосомами клетки-хозяина с образованием белков капсида и особой РНК-полиме-разы, работающей по РНК-матрице (РНК-репликазы). Затем РНК-репликаза синтезирует (—)цепи на матрице ( + )РНК вириона (рис. 30.21). (—)РНК в свою очередь служит матрицей для синтеза множества (+)цепей, которые участвуют в синтезе белка или упаковываются в капсиды и дают новые ви-рионы.

Электронная микрофотография частиц вируса полиомиелита. (Печатается с любезного разрешения д-ра John Finch.)

Поразительная особенность выражения генов вируса полиомиелита состоит в том, что ( + )РНК вириона служит матрицей для синтеза непрерывной полипептидной цепи, содержащей более 2000 аминокислотных остатков. Дэвид Балтимор (David Baltimore) показал, что этот гигантский полипептид расщепляется протеазами клетки-хозяина на семь белков: четыре белка оболочки, одну РНК-репликазу и два белка, функция которых пока еще неизвестна (рис. 30.22). Новообразованная полипептидная цепь расщепляется на три куска, которые затем подвергаются дальнейшему расщеплению. В частности, два белка оболочки образуются из предшественника на завершающей стадии сборки вириона.

Почему вирус полиомиелита синтезирует свои белки таким на первый взгляд сложным путем? По-видимому, у него нет выбора. Напомним, что в эукариотических клетках молекула мРНК по непопятной пока причине может при трансляции дать только одну полипептидную цепь. Прокариотические мРНК, наоборот, сплошь и рядом полицистронны (например, мРНК лактоз-ного оперона). Таким образом, вирус полиомиелита использует расщепление полипротеина, чтобы преодолеть ограничения, накладываемые особенностями животной клетки-хозяина.

30.12. С геномной РНК вируса везикулярною стоматита транскрибируется пять моноцистронных мРНК

капсида N массой 50 кДа - основного белка вириона. ВВС заключен в липидную двуслойную мембрану, которую он захватывает из плазматической мембраны в процессе отпочковывания от клетки (рис. 30.23). Белок G (от англ. glycoprotein - гликопро-теин) массой 65 кДа, кодируемый вирусом, образует шипы, выступающие из этой мембраны. Белок матрикса М массой 29 кДа располагается между оболочкой и нуклео-капсидом. Эти пять белков ВВС образуются при трансляции пяти (+)мРНК, а не путем расщепления одного полипротеина. Та же самая РНК-репликаза синтезирует и длинную ( + )РНК, содержащую всю генетическую информацию вируса. Эта полная (+)РНК в свою очередь служит матрицей для синтеза (—)РНК, которая упаковывается и дает новые вирионы.

30.13. Геном реовируса состоит из десяти различных молекул двухцепочечной РНК

Реовирус, содержащий двухцепочечную РНК, поражает клетки млекопитающих и представляет третий тип вирусных генетических систем. Сердцевина вириона содержит десять различных двухцепочечных молекул (±)РНК, ассоциированных с белками. Проникнув в клетку-хозяина, вирион теряет наружную икосаэдрическую оболочку, состоящую из трех видов белков. Удаление этой оболочки активирует РНК-поли-меразу, содержащуюся в сердцевине вирио-на. Эта РНК-зависимая полимераза полностью транскрибирует 10 молекул (+)РНК, так что образующиеся (+)мРНК имеют такую же длину, как фрагменты геРис.

Читайте также: