Вирусная кольцевая мозаика рябины

Ржавчина. Возбудитель — разнохозяйный гриб с неполным циклом развития из класса Урединиомицеты Gymnosporangium juniperinum (L.) Mart, (по др. источникам G. turkestanicum Tranzsch.).

Болезнь вызывает общее ослабление растений. Основным растением-хозяином является можжевельник, а рябина (и яблоня) — промежуточным. На можжевельнике (виды рода Juniperus) с весны развивается телиостадия, а летом образуются базидиоспоры. Они заражают листья рябины, на которых развивается эциальная стадия. Урединиостадия у возбудителя отсутствует.

Заболевание на рябине проявляется со второй половины лета на листьях в виде округлых выпуклых яркоокрашенных красноваторыжих пустул с мелкими точками на верхней стороне листа (спермогонии). С нижней стороны листьев расположены эции с эциоспорами, имеющие вид желтоватых конических или цилиндрических, лучисто расходящихся выростов в виде волосков.

Зимует патоген в виде многолетнего мицелия в пораженных ветвях можжевельника, вызывая веретеновидные утолщения ветвей с галловидными вздутиями тонких побегов.

Парша. Возбудитель — гриб класса Локулоаскомицеты (Полостносумчатые) Venturia aucupariae Rostrup., конидиальная стадия (анаморфа) Fusicladium orbiculatum Thuem. Вызывает общее ослабление растений, снижение урожая.

На пораженных паршой листьях появляются неправильной формы бурые пятна с темно-оливковым налетом спороношения. Иногда пятна сливаются и захватывают большую часть листа. Реже поражаются побеги и плоды, на которых также появляется во влажных условиях конидиальный налет.

В течение лета гриб размножается конидиями. Сохраняется он в опавших листьях в форме перитециев, в которых весной созревают сумкоспоры, вызывающие первичное заражение растений. Развитию болезни благоприятствует влажная погода весной и летом.

Септориоз вызывает гриб класса Целомицеты Septoria aucupariae Bres. Обычно проявляется во второй половине вегетации. На листьях с обеих сторон образуются мелкие угловатые, обычно сливающиеся некрозы. Вначале они бурые, а затем бледнеют и приобретают бледно-желтый цвет, окружены темной каймой. В центре пятен хорошо заметны мелкие черные точки — пикниды. При сильном поражении болезнь вызывает общее угнетение растений, преждевременное опадение листьев. Наиболее сильно заболевание развивается при повышенной влажности.

Гриб сохраняется в опавших пораженных листьях в виде конидий. Вторичное заражение листьев во время вегетации также осуществляется конидиями.

Фомоз вызывает гриб класса Целомицеты Phoma aucupariae Bres.

Болезнь поражает ветви, на коре которых хорошо заметны черные точечные пикниды. При сильном поражении побеги усыхают. Поражение листьев нетипичное, на них образуются различные некрозы. Источником первичной инфекции являются мицелий и пикниды в пораженной коре. Источником вторичной инфекции служат пикноспоры, распространяющиеся воздушно-капельным способом.

Мучнистая роса. Возбудитель — гриб класса Эуаскомицеты Роdosphaera oxyacanthae D. B.f. sorbi Jacz.

Поражаются листья, на которых появляется белый паутинистый налет. К осени он исчезает, но на нижней стороне листьев к этому времени на мицелии появляются плодовые тела — клейстотеции в виде мелких бурых и черных точек. Болезнь обычно появляется во второй половине лета.

Распространяется патоген в период вегетации конидиями, перезимовывает в форме клейстотециев на растительных остатках, а также мицелием между чешуйками почек.

Чернь, сажистый гриб. Возбудитель — гриб класса Гифомицеты Fumago vagans Pers. Гриб обладает широкой филогенетической специализацией, поражая листья, реже плоды многих древесных пород (в т. ч. боярышник, черемуху). Он произрастает чаще всего на выделениях тлей, образуя на поверхности растений тонкую черную пленку конидиального спороношения. Тем самым затрудняется доступ света и воздуха к клеткам растений, снижается качество плодов.

Возбудители цитоспороза — грибы класса Целомицеты из рода Cytospora, чаще С. microspore (Corda) Rabenh. Заболевание характеризуется отмиранием коры ветвей и появлением на ней многочисленных пикнид в виде мелких бугорков с грязно-белой верхушкой. Пораженная кора постепенно светлеет и отмирает. Зимуют пикноспоры в пораженной коре. Они же обеспечивают вторичное заражение растений.

Обыкновенный рак, нектриоз. Возбудитель — гриб класса Эуаскомицеты Nectria galligena Bres., в конидиальной стадии Cylindrocarpon mali (All.) Wr. Заболевание чаще выражается в появлении больших открытых ран на скелетных ветвях, окруженных бугорчатой опухолью по краям. Вокруг ран заметны темно-красные округлые бугорки — стромы с перитециями. Заражение происходит через раны на pope. Зимует мицелий в пораженной коре, конидии обеспечивают вторичное заражение растений.

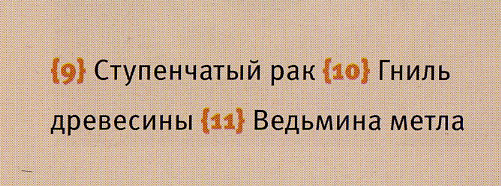

Гнили древесины вызывают разные грибы класса Базидиомицеты, относящиеся к трутовикам. Среди них часто встречаются следующие: Daldinia concentrica De Not. — возбудитель белой гнили стволов; Polyporus punctatus Fr. и Irpex lacteus Fr. — возбудители белой гнили древесины; Polyporus squamosus Fr. — возбудитель белой сердцевинной гнили древесины. Выступающие из почвы корни могут поражаться корневой губкой, ее возбудителем является Fomes annosus Fr. Из корней мицелий быстро распространяется в ствол. В начальной стадии заболевания древесина центральной части ствола приобретает фиолетовую окраску, затем появляются черные полосы. Древесина становится ячеистой, дряблой, волокнистой и издает кислый или затхлый запах.

Заражение деревьев происходит образующимися на поверхности родовых тел базидиоспорами, проникающими внутрь растений через раны. Грибы развиваются в первую очередь на ослабленных, например, из-за повреждений морозами или вредителями, деревьях.

Возбудители имеют широкую филогенетическую специализацию И поражают многие виды древесных пород. Источником первичной Инфекции являются пораженные деревья.

Вирозы. На рябине, как и на других многолетних растениях, Присутствует комплекс вирусов. Среди фитопатогенных вирусов на рябине известны следующие: вирус обыкновенной мозаики огурца Cucumber mosaic virus, вирус мозаики люцерны Alfalfa mosaic virus, вирус желтой мозаики фасоли Bean yellow mosaic virus, вирус кольцевой мозаики томата Tomato ringspot virus, вирус мозаики резухи Arabis mosaic virus, вирус латентной кольцевой мозаики земляники Strawberry latent ringspot virus, вирус погремковости (раттл) табака Tobacco rattle virus, Y-вирус картофеля Potato virus Y.

Вредоносность вирусных болезней неявная, проявляется с течением времени в сокращении срока жизни деревьев, ухудшении зимо — и холодостойкости, общем ослаблении растений, снижении их продуктивности. Симптоматика вирозов разнообразна. Чаще встречается Мозаичный тип поражения вирусами, помимо него — деформация листьев (морщинистость, скручивание, изменение формы долей) и угнетение роста растений. Реже появляются некрозы на листьях.

Как правило, возбудители имеют широкий круг растений-хозяев. Распространяются при вегетативном размножении и насекомыми с колюще-сосущим ротовым аппаратом, чаще тлями.

Основным источником вирусной инфекции являются пораженные деревья рябины и полученный от них посадочный материал.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Весной на развивающихся листьях пораженных растений выявляются ярко-желтые, затем бледно-желтые или белые полосы, пятна и окаймления жилок. Позже в местах изменения окраски листа появляется некротичность и сильно пораженные листья опадают.

Возбудитель болезни — Pyrus virus 2 Smith. Он представлен различными штаммами, которые отличаются агрессивностью и четкостью мозаичного узора.

Заболевание, как правило, выявляется на молодых растениях. На взрослых деревьях внешние признаки поражения не выявляются. Только у восприимчивых сортов в первый год заражения наиболее патогенными штаммами возникают одиночные хлоротичные пятна, а у восприимчивого сорта, кроме того, обнаруживаются бледные ореолы на плодах и хлоротичные полосы на молодых побегах.

Очень распространенное заболевание на яблоне, груше и айве. На яблоне проявляется в виде хлоротической пятнистости и деформации листьев, шероховатых кольцевых пятен на плодах. Отмечается подавление отрастающих побегов. Внешне симптомы проявляются особенно четко на диких видах яблони. Хорошо они выявляются на сортах яблони, в которых в качестве подвоя использовали сеянцы яблони Кавказской.

На груше ранней весной на листьях 3—5-дневного возраста появляются расплывчатые светлые пятна, которые затем принимают форму колец, линейных узоров и дуг бледно-зеленого или желтого цвета, почему это заболевание часто называют кольцевой мозаикой. С наступлением жары на восприимчивых сортах происходит некротизация листьев с последующим выпадением отмершей ткани. Во второй половине лета на более устойчивых сортах признаки заболевания маскируются, а новые листья не имеют симптомов поражения. Признаки болезни выявляются на кожице зрелых плодов в виде зеленоватых или темных колец, но форма плодов не изменяется и некротизация мякоти не наблюдается. Во влажные годы кольцевая мозаика проявляется слабее, а в засушливые сильнее.

Возбудитель болезни — вирус хлоротической пятнистости листьев яблони Apple chlorotic leaf spot virus. Его частицы нитевидные, 720—740X12 нм. Инактивируется вирус при S3—55 °С. Он часто может находиться в латентной форме. Болезнь весьма вредоносна, особенно в питомниках. При поражении подавляется рост молодых деревьев, уменьшаются листовая поверхность, длина побегов, окружность ствола.

Заболевание обнаружено во многих странах. Рост зараженных деревьев замедляется, побеги дают слабый прирост, листья образуются жесткие, хрупкие и волнистые, а их края заворачиваются вверх, что придает им чашеобразную форму.

Размер листовой пластинки почти в 2 раза меньше, чем у здоровых листьев пораженных растений, цветение протекает нормально, но плоды не образуются.

Ямчатость древесины яблони — вирусное заболевание Apple stem pitting virus. Возбудитель не установлен. Поражает грушу, яблоню, айву. Обнаружено в США, Бельгии, Италии, Германии, отмечено в Молдове, и на Украине.

Симптомы, проявляющиеся на древесине индикаторного вида яблони Вирджиния Крэб вблизи места окулировки и выше, имеют вид длинных глубоких борозд, которым соответствуют выросты на внутренней поверхности коры. Их можно наблюдать, только отделив участок коры у основания ствола. Нередко ямчатость коррелирует с эпинастией листовой пластинки, угнетением и отмиранием клонового подвоя Спай 227, так как их возбудители идентичны.

Распространенность в насаждениях яблони и груши ямчатости древесины и отмирания клонового подвоя Спай 227 на территории Украины составляет 50— 52,3% (Бондаренко П. Е., 1985). Симптомы болезни обнаружены на сортах груши: Бере Гарди, Вильяме Крист, Бере Боек, Бере анжуйская, яблони — Ренет Симиренко, Голден Делишес и др. Рост зараженных деревьев заметно не угнетается, однако плоды становятся мелкими и складчатыми. Распространяется с привойным, посадочным материалом. Окончательно идентичность ямчатости древесины яблони с ямчатостью древесины груши не установлена.

Заболевание характеризуется образованием хлоротичного окаймления и крапчатости вдоль мелких жилок листьев. Лучше симптомы выражены у саженцев и молодых деревьев. У восприимчивых сортов в конце лета наблюдается покраснение листьев. На взрослых деревьях болезнь проявляется хлоротичной окраской листьев, а чаще приобретает латентную форму. Заболевание выявлено в латентной форме на айве. Пожелтение жилок груши многие авторы склонны считать микоплазменным заболеванием. Пожелтение жилок груши снижает продуктивность сортов на 10-15%.

Выявляется на яблоне, груше, айве и рябине. Распространено во многих странах. Наблюдается неравномерный рост отдельных ветвей в толщину, что приводит к образованию вдавлин глубоких борозд. Пораженные ветви имеют плоский или часто скрученный вид. Типичные симптомы развиваются на деревьях не моложе 2—3 лет. На более старых деревьях, кроме того, ветки хрупкие, легко обламываются под тяжестью плодов. Из-за неравномерного роста ствола в толщину появляются трещины коры. В местах трещин могут поселяться грибные и бактериальные возбудители заболеваний, чем ускоряется гибель деревьев. Патология болезни характеризуется неравномерным развитием камбия и нарушением его функции. Камбий образует только клетки паренхимы и не формирует сосудов, что нарушает приток питательных веществ из корней и отток ассимилятов к ним.

Плоскость ветвей яблони распространена в нашей стране незначительно, однако с внедрением новых ценных сортов следует уделять большое внимание контролю за маточными насаждени¬ми и иметь свободные от вирусов подвои и черенковые деревья всех размножаемых сортов.

Характерная особенность его — легкость сгибания ветвей деревьев. Под тяжестью массы плодов кроны приобретают плакучий вид. Под влиянием возбудителя болезни — микоплазменных тел в растении образуется мало лигнина, что приводит к слабой упругости ветвей.

На пораженных деревьях плоды мелкие и урожай их снижается на 20—30%.

Типы болезней растений – это группа заболеваний, которые могут быть вызваны различными биотическими и абиотическими факторами, но имеют сходные комплексы симптомов. Ниже приводятся наиболее распространенные типы болезней деревьев и кустарников.

Шютте – происходит от немецкого слова sch?tten (сыпаться, осыпаться). К этому типу относятся болезни хвойных пород, вызываемые грибами и характеризующиеся преждевременным усыханием и опаданием хвои. В зависимости от вида возбудителя и стадии развития болезни хвоя приобретает желтую, бурую, красно-бурую, рыжую, серую окраску. Важный признак инфекционного усыхания – формирование спорошения возбудителя в отмершей хвое.

Из болезней этого типа широко распространены: обыкновенное шютте сосны (Lophodermium seditiosum, L. pinastri) и ели (L. macrosporum), побурение хвои ели (Rhizosphaera kalkhoffii) и пихты (Rh. Pini).

Причинами неинфекционного усыхания могут быть неблагоприятные естественные (повреждение животными и насекомыми, низкие или высокие температуры) и антропогенные (загрязнение воздуха и почвы, рекреационный процесс) факторы.

Шютте приводят к ослаблению и гибели молодых растений.

Ржавчина. Болезни этого типа вызываются ржавчинными грибами. Поражаются листья, хвоя и молодые побеги. На листьях и побегах лиственных пород образуются ярко-желтые, оранжевые или коричнево-бурые, порошащие, многочисленные пустулы, часто покрывающие всю поверхность пораженных органов. Наиболее распространенными являются ржавчина листьев тополя (Melampsora populina), ивы (M. salicina), розы (Phragmidium mucronatum). У хвойных пород на хвое появляются мелкие цилиндрические пузырьки, заполненные желтой массой спор, или оранжево-красные восковидно-бархатистые подушечки. Поражение первого типа характерно для ржавчины хвои сосны (грибы рода Coleosporium), ели (Chrysomyxa ledi), пихты (Calyptospora geoppertiana). Примером второго типа служит золотистая ржавчина ели (Chrysomyxa abietis).

Ржавчина приводит к преждевременному опадению хвои и листьев, ослаблению молодых растений и снижению их декоративности.

Мучнистая роса характеризуется образованием на пораженных органах поверхностных белых, вначале паутинистых, позже уплотняющихся мучнистых листьев. Листья и молодые побеги имеют вид как бы присыпанных мукой. Возбудителями этого типа болезней являются мучнисторосяные грибы. Мучнистая роса поражает многие лиственные породы деревьев и кустарников. Широко распространены мучнистая роса дуба (Microsphaera alphitoides), клена (Sawadaia tulasnei и S. bicornis), боярышника (Podosphaera clandestine), караганы (Microsphaera palczewskii) и другие.

Мучнистая роса приводит к ослаблению молодых растений, значительно снижает декоративность деревьев и кустарников. Пораженные молодые побеги не успевают одревеснеть и могут пострадать от раннеосенних заморозков.

Пятнистость проявляется в образовании на листьях, плодах и семенах пятен различной формы, размера, цвета, структуры. Они вызываются грибам, бактериями и абиотическими факторами (нарушение баланса питательных веществ, промышленное загрязнение среды и др.). Чаще пятна появляются на листьях и значительно реже на плодах и семенах. Наиболее широко распространены пятнистости грибного происхождения. Пятна по своей структуре делятся на некротические (плоские) и строматические (выпуклые). Они отличаются большим разнообразием формы, размера, окраски пятен. Как правило, пятна грибного происхождения имеют четкие границы. Нередко пораженные участки ткани выпадают, и образуется так называемая дырчатая пятнистость (сероватая пятнистость вяза (Phyllosticta lacerans), и бурая – косточковых пород (Stigmina carpophila). Среди грибных пятнистостей преобладают некротические, например: белая (Septoria populi) – листьев тополя, кремовая (Discula umbrinella) – липы, серая (Heterosporium fraxini) – крылаток ясеня, темно-бурая (Cylindrosporium platanoides) – крылаток клена.

Значительно реже встречается строматическая пятнистость, к которым относятся: черная – листьев вяза (Dothidella ulmi), ивы (Rhytisma salicinum), клена (R. acerinum); оранжевая – черемухи (Polystigma ochraceum). Характерный признак грибных пятнистостей – спорошение возбудителей.

Бактериальные пятнистости проявляются в образовании плоских, расплывчатых, как бы маслянистых, неправильной формы пятен сероватого, серого, коричневого цвета. Как правило, они расположены по краю листовой пластинки. Пятнистостью листьев сопровождается бактериальный рак (Pseudomonas syringae), бактериальный ожог (P. syringae) и туберкулез (Bacillus populi) тополя.

Неинфекционные пятнистости образуются вследствие загрязнения воздуха промышленным эмиссиями или недостатка (избытка) некоторых элементов питания. Пятна плоские, разного размера, чаще угловатые или неправильной формы, от желтоватого до коричневого цвета, расположены между жилками или по краю листа.

Пятнистости листьев приводят к ослаблению молодых растений, снижению декоративности.

Чернь. Этот тип болезней проявляется в образовании на листьях или хвое поверхностных, черных, как бы сажистых налетов. Возбудителями черни являются сапротрофные грибы, которые питаются выделениями сосущих насекомых (тлей, щитовок) и различными поверхностными наносами, например, пылью. На лиственных породах возбудителями черни являются грибы Fumago vagans и Capnodium salicinum, на хвойных – Apiosporium pinophilum, A. abietis и Hormiscium gelatinosum.

Чернь нарушает процесс ассимиляции, затрудняет доступ воздуха и цвета к листьям и хвое, приводит к значительной потере декоративности деревьев и кустарников.

Мозаика – это неравномерная окраска листьев, при которой темно-зеленые участки чередуются с желтыми или беловатыми. Мозаика вызывается вирусами, но может быть и следствием нарушения баланса некоторых элементов питания. Примером этого типа болезней служат вирусная кольцевая мозаика вяза (Ulmus stripe mosaic virus), рябины (Cucumis mosaic virus), сирени (Lilac ringspot virus) и другие.

Мозаика приводит к деформации листьев и значительному снижению декоративности растений.

Деформация – это радикальное изменение формы различных органов. Причиной деформации у древесных растений являются грибы, вирусы, бактерии и некоторые абиотические факторы. Проявления деформации очень разнообразны.

Деформация листьев возникает при поражении грибами и вирусам, вызывающими неравномерный рост отдельных участков листьев, вследствие чего они становятся волнистыми, сморщенными или вздутыми. В некоторых случаях такой характер поражения называют курчавостью. Деформация грибного происхождения широко распространена на листьях березы (T. betulina), вяза (T. ulmi), клена татарского (T. polyspora). Значительно реже встречается деформация листьев, вызванная вирусами, например, на малине и хмеле.

Причиной деформации листьев могут быть также пестициды в случае нарушения регламента их применения. При этом листья полностью утрачивают характерную для породы форму. Например, листья липы мелколистной становятся удлиненными, разрезными, с сильно вытянутыми, нитчатым вершинами.

Деформация стволов и ветвей проявляется в их искривлении, появлении новообразований (раны, опухоли), эксцентричности. Возбудителями деформации являются грибы и бактерии. Широко распространенными деформациями стволов и ветвей грибного происхождения являются ржавчина побегов сосны или сосновый вертун (Melampsora pinitorqua), ржавчинный рак пихты (Melampsorella caryophyllacearum). В образовании на стволах и ветвях утолщений и вздутий проявляются такие бактериальные болезни, как поперечный рак дуба (Pseudomonas quercina), бугорчатый рак сосны (P. pini) и другие.

Болезни этого типа приводят к значительной потере урожая и декоративности древесных растений.

Парша. На листьях, побегах и плодах образуется бархатистый оливковый или зеленовато-бурый налет, представляющий собой мицелий со спороношением грибов-возбудителей. Характерный признак парши – почернение молодых побегов, которые часто загибаются в виде крючка. Широко распространены парша ивы (P. radiosa), яблони (Spilocaea pomi), груши (Fusicladium pirinum).

Парша резко снижает урожай и качество плодов, приводит к преждевременному листопаду и ослаблению деревьев, снижает декоративность древесных пород.

Вилт (увядание) характеризуется поражением сосудистой проводящей системы деревьев и проявляется в постепенном или очень быстром усыхании кроны. Главным признаком этого типа болезней является потемнение сосудов, а нередко и заболонной древесины, которое заметно на поперечных срезах стволов и ветвей в виде темных колец, полуколец, отдельных точек и пятен разной формы. Вилт вызывается грибами и бактериями. Яркие примеры грибного увядания – голландская болезнь (графиоз) ильмовых пород (Ophiostoma ulmi), сосудистый микоз дуба (грибы рода Ophiostoma), вертициллезное увядание (вилт) клена (Verticillium dahlia). К сосудистым бактериозам древесных растений относится мокрый язвенно-сосудистый рак тополя (Pseudomonas cerasi и P. syringae), бактериальное увядание ивы (Erwinia salicis).

Сосудистые болезни вызывают массовое ослабление и быстрое усыхание деревьев в лесных и городских насаждениях, часто на больших площадях, способствуют развитию очагов стволовых вредителей.

Некроз коры – это отмирание наружных тканей стволов и ветвей, происходящее на отдельных участках или по окружности пораженных элементов кроны. В одних случаях пораженная кора отличается по цвету от здоровой, в других – ее окраска не меняется. Локальные некрозы часто отграничены валиками каллуса и трещинами. Некроз коры преимущественно вызывается грибами, реже – бактериями. В первом случае в отмирающей и отмершей коре образуются характерные грибные структуры: конидиомы, плодовые тела, стромы. Примером некрозов грибного происхождения являются: туберкуляриевый (Tubercularia vulgaris) и цитоспоровый (грибы рода Cytospora) – на лиственных породах, ценангиевый (Cenangium ferruginosum) – на сосне и других хвойных породах.

Бактериальные некрозы характеризуются образованием на коре вздутий и трещин, из которых вытекает прозрачная, темнеющая на воздухе жидкость. Из болезней этого типа наиболее часто встречаются бактериальные некрозы тополя (Pseudomonas syringae) и бука (Erwinia horticola).

Некрозы приводят к ослаблению и усыханию деревьев и кустарников, способствуют развитию очагов стволовых вредителей.

Рак. При поражении болезнями этого типа на стволах и ветвях, иногда на корнях, появляются новообразования: ступенчатые и неступенчатые раны, язвы с наплывами каллуса или смоляных желваков, гладкие или трещиноватые опухоли (наросты). Причинами раковых болезней могут быть поражение грибами, бактериями и воздействие низких температур.

При раковых болезнях грибного происхождения в местах поражения развиваются конидиомы, плодовые тела, стромы. Грибами вызываются многие широко распространенные болезни: ступенчатый (обыкновенный) рак лиственных пород (Nectria galligena и N. Ditissima), черный рак тополя (Hypoxylon mammatum), смоляной рак (серянка) сосны (Cronartium flaccidum и Peridermium pini) и другие.

Признаком бактериального рака часто служит вытекающая из трещин коры прозрачная, буреющая на воздухе жидкость. В некоторых случаях этот признак отсутствует. Наиболее распространенными являются: мокрый язвенно-сосудистый рак тополя (Pseudomonas syringae и P. cerasi), поперечный рак дуба (P. quercina), бугорчатый рак сосны (P. pini).

Резкое понижение температуры в зимний период приводит к образованию на стволах лиственных и хвойных пород продольных трещин (морозобоин), вытянутых по длине ствола до 1 м и более. Со временем трещины могут превратиться в типические раны. Морозобою чаще подвергаются вяз, дуб, клен, липа, ель.

Раковые болезни приводят к ослаблению и постепенному усыханию деревьев и кустарников, способствуют заражению стволов гнилями, образованию бурелома и заселению деревьев стволовыми насекомыми.

Ведьмины метлы – это тесно скученные, многочисленные, тонкие, укороченные вертикальные побеги, образующиеся из спящих почек на небольшом отрезке ветви. Они имеют шаровидную или овальную форму. Причиной образования ведьминых метел на древесных растениях чаще являются грибы и вирусы, в более редких случаях – насекомые и различные абиотические факторы. Ведьмины метлы грибного происхождения часто встречаются на березе (Taphrina betulae), вишне (T. pruni), пихте (Melampsorella caryophyllacearum). На жимолости, робинии, ели, сосне они вызываются вирусами. Ведьмины метлы инфекционного характера могут развиваться в течение нескольких лет или десятилетий.

Ожог характеризуется почернением или побурением пораженных очагов, которые принимают как бы обожженный вид. Поражаются молодые побеги, цветки, кора стволов и ветвей. Причиной ожога могут быть грибы, бактерии и абиотические факторы (высокие температуры, действие пестицидов и другое). Из инфекционных болезней этого типа широко распространены: монилиальный ожог косточковых (Monilia laxa, M. linchartiana), семечковых (M. fructigeua), бактериальный ожог груши (Psedomonas cerast), сирени (P. syringae).

Высокие температуры в летний период вызывают поражение тонкой гладкой коры стволов. Пораженная кора вздувается, покрывается трещинами, а позже отмирает и опадает. Ожоги коры могут быть следствием резких колебаний температуры в зимний или ранневесенний период.

Неинфекционный ожог хвои и листьев нередко возникает вследствие нарушения регламента применения пестицидов.

Ожог приводит к снижению урожайности плодовых культур, способствует проникновению в стволы возбудителей некрозно-раковых болезней, снижает декоративность деревьев и кустарников.

Гниль характеризуется разрушением тканей различных органов растений. У деревьев и кустарников гниению подвергаются семена, плоды и древесина корней, стволов и ветвей. Болезни этого типа преимущественно вызываются грибами.

Ткани больных семян и плодов размягчаются и полностью разрушаются. Чаще всего поражаются желуди, на которых развиваются разные виды гнили: сухая (Discula umbrinella = Gloeosporium quercinum), белая (Phomopsis quercella), черная (Ophiostoma roboris, O. Valachicum) и другие.

Гниль древесины вызывают дереворазрушающие грибы-ксилотрофы. В процессе гниения древесины изменяется ее структура, физические и химические свойства. Наиболее опасными и распространенными являются гнили корней, вызываемые корневой губкой (Heterobasidion annosum) и опенком осенним (Armillaria комплекс). Стволовые гнили лиственных пород часто вызывают трутовики: ложный (Phellinus igniarius), настоящий (Fomes fomentarius), серно-желтый (Laetiporus sulphureus). На хвойных породах широко распространены гнили стволов, вызываемые сосновой (Phellinus pini) и еловой (Porodaedalea chrysoloma) губками, окаймленным трутовиком (Fomitopsis pinicola).

Гнили плодов и семян снижают урожайность древесных пород. Гнили корней вызывают усыхание растений на больших площадях. Гнили стволов способствуют образованию бурелома. В очагах болезней происходит массовое размножение стволовых вредителей.

Э.С. Соколов, кандидат с.-х. наук, доцент кафедры экологии и защиты леса МГУЛ

Читайте также: