Вирус гепатита а микробиология и эпидемиология

Возбудитель. HAV – РНК-содержащий вирус из группы Picornaviridae (подкласс Hepatovirus), не имеющий оболочки, диаметром 27-28 нм, с кубической симметрией (рис. 3.2). Белки капсида образуют 60 центромер. Одноцепочечная линейная молекула РНК кодирует структуру белков капсида, протеаз Р2, Р3 и РНК- полимеразы. Идентифицирован один серотип и несколько генотипов HAV.

Рис. 3.2. Схематическое изображение строения вируса гепатита А

Эпидемиология. Источником заражения является больной ОВГ А. Вирус выделяется в течение одной-двух недель преджелтушного и, по меньшей мере, одной недели желтушного периода. HAV обладает устойчивостью во внешней среде.

Механизм передачи инфекции - преимущественно фекально-оральный. Вклад парентерального (при переливании крови инфицированного донора) и полового пути (у гомосексуалистов, рассматриваемый как фекально-оральный) в общее число случаев заражения небольшой. Нельзя полностью исключить возможность воздушно-капельной передачи. Вертикальная передача вируса (от матери плоду) не установлена.

Восприимчивость к инфекции высокая. Уровень заболеваемости значительно отличается в разных регионах. В странах Восточной Европы он составляет в среднем 250 случаев на 100.000 населения в год. В северных широтах выражена сезонность заболеваемости с нарастанием в осенне-зимний период. ОВГ А регистрируется спорадически, в виде вспышек, или в виде эпидемий. Эпидемии наблюдаются в развивающихся странах с 4-5 летней периодичностью.

Основные факторы риска развития ОВГ А: перенаселенность в условиях несоблюдения правил гигиены, поездки за рубеж, контакты с больным в быту, гомосексуальные контакты, контакты с детьми из детских садов, наркомания.

Инкубационный период длится в среднем 30 дней (15-50 дней).

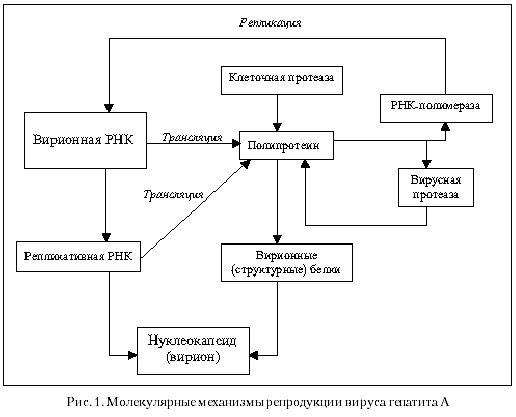

Патогенез. Из желудочно-кишечного тракта вирус попадает в печень. Вирионы реплицируются в цитоплазме гепатоцита и выделяются в желчь (рис. 3.3).

Рис. 3.3. Репликация HAV в клетках печени

Лизис гепатоцитов опосредован иммунным ответом на инфекцию при участии цитотоксических Т-лимфоцитов и/или механизма антителозависимой клеточно-опосредованной цитотоксичности. Предполагается, что HAV не обладает значительной прямой цитопатогенностью.

Клиническая картина. Субклиническое течение, часто под маской острого гастроэнтерита, наблюдается особенно часто у детей (до 90% случаев). У взрослых ОВГ А обычно протекает в манифестной форме. В продромальном периоде возможно появление лихорадки (до 39°С). С появлением желтухи характерно улучшение самочувствия. В острый период может наблюдаться кореподобная или сходная с крапивницей кожная сыпь. В целом, частота внепеченочных проявлений существенно ниже, чем при ОВГ В или С. В фазе реконвалесценции у незначительного числа больных появляется преходящий асцит, не являющийся неблагоприятным прогностическим признаком, а также преходящая протеинурия и гематурия. Происхождение этих симптомов не установлено.

Для ОВГ А наиболее характерно развитие холестатических форм с мучительным кожным зудом. Чаще, чем при других ОВГ, наблюдаются рецидивы, особенно в детском возрасте. Они развиваются спустя 30-90 дней от начала болезни, что связано, как предполагается, с повторным заражением или реактивацией первичной инфекции. Картина рецидива напоминает первую атаку, с повторным выделением вируса. Рецидивы заканчиваются выздоровлением, изредка сопровождаются артритом, васкулитом, криоглобулинемией. Предсказать развитие рецидива можно по отсутствию тенденции к снижению уровня АЛТ.

Серологическая диагностика (рис. 3.4). В крови, кале, дуоденальном содержимом в острый период может быть обнаружен HAAg с использованием реакции иммунофлюоресценции, метода фиксации комплемента, радиоиммунного метода или ELISA. Однако в клинической практике эти методики не нашли широкого применения.

Показатели острой инфекции: наличие Ig M анти- появление Ig G анти-HAV, Рис. 3.4. Изменения серологических показателей при ОВГ А Высокоспецифичные для ОВГ А анти-HAV класса IgM обнаруживаются в сыворотке на протяжении всей острой фазы болезни и в течение следующих 3-6 мес. (до года в низком титре). Анти-HAV класса IgG, по всей вероятности, обеспечивают стойкий иммунитет и сохраняются в течение всей жизни. Течение и прогноз. Длительность заболевания в среднем составляет 6нед. Как правило, больные выздоравливают без специального лечения. Вероятность летального исхода не превышает 0,001%. Хронизация инфекции не наблюдается. Функция и гистологическая картина печени обычно нормализуется в течение 6мес. Среди осложнений описано развитие мезангиопролиферативного гломерулонефрита с нефротическим синдромом. Имеются отдельные данные о пусковой роли ОВГ А в патогенезе аутоиммунного гепатита I типа у лиц с нарушением функции Т-супрессоров. Профилактика. Неспецифические методы профилактики включают изоляцию больных и контактировавших с ними лиц на протяжении двух последних недель преджелтушного и одной недели желтушного периода, дезинфекцию предметов пользования больного, мытье рук, соответствующую кулинарную обработку пищи в течение всего срока болезни. Иммунопрофилактика. Профилактические меры до контакта с больным (“отсроченный эффект”). Инактивированная HAV- вакцина. Вакцинация проводится в областях с низким и средним уровнем заболеваемости лицам, входящим в группы риска: выезжающим в эндемичные районы; пациентам, часто прибегающим к инъекциям лекарств; детям и молодым людям, проживающим в условиях скученности; военнослужащим; пациентам с хроническими заболеваниями печени; работникам лабораторий, контактирующим с HAV; гомосексуалистам; иногда - работникам детских учреждений и пищевой промышленности. Режим введения: взрослым старше 19 лет - два введения по 1440 Elisa Units (EU) с перерывом в 6-12 мес. Детям старше 2 лет вакцинация осуществляется по трехэтапному режиму - 360 EU c перерывом в 1 и 6-12 мес. или по двухэтапному режиму - 720 EU с перерывом в 6-12 мес. Однократная вакцинация обеспечивает иммунитет в течение одного года, повторная (“усиливающая”) в течение 5-10 лет. Профилактическая эффективность - 95-100%. Иммуногенность: почти у 100% здоровых вакцина пациентов вызывает продукцию анти-HAV (у 85% пациентов в течение 15 дней). Переносимость хорошая. Нет опасности заражения других лиц после вакцинации. Живая аттенуированная вакцина служит эффективным способом профилактики ОВГ А. Однако она еще не нашла широкого применения. Профилактические меры после контакта с больным (“немедленный эффект”). Пассивная иммунизация сывороточным иммуноглобулином. Показания: внутрисемейные и близкие контакты с больным ОВГ А (иммунизируются в т.ч. грудные дети). Не применяется при случайных спорадических контактах вне дома. Иммунизация больших групп оправдана при реальной опасности эпидемий. Режим иммунизации: 0,02 мл/кг вводятся в дельтовидную мышцу не позднее 14 дней после контакта с больным. Может также использоваться для быстрой иммунизации лиц, выезжающих в эндемичные районы, в дозе 0,06 мл/кг (предварительно желательно определить анти-HAV). При сохранении напряженной эпидемиологической обстановки возможна повторная иммунизация. Эффективность - 100% в предупреждении клинически манифестных форм ОВГ А при введении до контакта и 80-90% - при введении в пределах 6 дней после контакта. Переносимость хорошая. Возможно одновременное применение активной и пассивной иммунизации с контралатеральным введением (при выезде в эндемичные районы), а также одновременная активная вакцинация против гепатитов А и В. ГБОУ ВПО “Уральский государственный медицинский университет” Министерства здравоохранения Российской Федерации Кафедра микробиологии, вирусологии и иммунологии Методические указания к практическим занятиям для студентов ООП специальности 060301.65 Фармация Дисциплина С2.Б.11 Микробиология 1. Тема: Возбудители вирусных гепатитов. 2. Цели занятия : Изучить со студентами строение возбудителей вирусных гепатитов, патогенез вирусных гепатитов, методы диагностики, профилактики и лечения вирусных гепатитов. 3. Задачи занятия: 3.1. Изучение строения и репродукции возбудителей вирусных гепатитов. 3.2. Изучение патогенеза, диагностики, профилактики и лечения вирусных гепатитов. 3.3. Выполнение самостоятельной работы. проблемы и процессы, и клинических наук в готовность к участию в постановке научных 4. Продолжительность занятия в академических часах : 3 часа. 5. Контрольные вопросы по теме: 5.1. Строение и репродукция вируса гепатита А. 5.2. Патогенез и клиника гепатита А. 5.3. Диагностика гепатита А. 5.4. Профилактика и лечение гепатита А. 5.5. Строение и репродукция вируса гепатита В. 5.6. Патогенез и клиника гепатита В. 5.7. Диагностика гепатита В. 5.8. Профилактика и лечение гепатита В. 5.9. Строение и репродукция вируса гепатита С. 5.10. Патогенез и клиника гепатита С. 5.11. Диагностика гепатита С. 5.12. Профилактика и лечение гепатита С. 6. Задания и методические указания к их выполнению . На занятии студенту необходимо: 6.1. Ответить на вопросы преподавателя. 6.2. Принять участие в обсуждении изучаемых вопросов. 6.3. Выполнить самостоятельную работу. Теоретическая справка Возбудители вирусных гепатитов: - вирус гепатита А (НАV); - вирус гепатита В (HBV); - вирус гепатита С (HCV); - вирус гепатита D (HDV); - вирус гепатита E (HEV); - вирус гепатита F (HFV); - вирус гепатита G (HGV). Вирусные гепатиты подразделяются на 2 группы: - энтеральные гепатиты (гепатиты А и Е); - парентеральные гепатиты (гепатиты В, С, D, F, G). I. Вирус гепатита А Гепатит А (болезнь Боткина) – это инфекционное заболевание, характеризующееся поражением печени. Болезнь проявляется лихорадкой, интоксикацией, желтухой, склонностью к эпидемическому распространению. Антропоноз. Вирус впервые выделил С. Фейнстоун (1973 г.). Таксономия . Вирус гепатита А включён в род Hepatovirus семейства Морфология . Вирионы сферической формы размером 25-30 нм. Геном образует несегментированная молекула плюс-РНК , окруженная капсидом . Геном имеет белок VPg. Нуклеокапсид кубической симметрии. Суперкапсид отсутствует. Репродукция . Вирус высвобождается из клеток путем экзоцитоза. Эпидемиология . Резервуар возбудителя и источник инфекции - больной человек. Больной выделяет возбудитель с фекалиями со второй половины инкубационного периода (в течение 2-3 недель до начала желтушного периода) и в течение первых 3-5 суток желтушного периода. Передача возбудителя происходит фекально-оральным путём (через воду, пищевые продукты, грязные руки, различные предметы обихода). Пик заболеваемости приходится на позднюю осень или зиму. Преимущественно болеют дети в возрасте 4-15 лет. Возможны водные и пищевые эпидемические вспышки. Гепатит А распространен повсеместно, но особенно в местах с дефицитом воды, плохими системами канализации и водоснабжения, а также при низком гигиеническом уровне жизни населения. После перенесённого заболевания формируется стойкая невосприимчивость к повторному заражению. Устойчивость . Вирус гепатита А устойчив в окружающей среде, при 21°С сохраняется несколько недель; при 60°С сохраняется в течение 12 часов, при кипячении погибает в течение 5 минут. Вирус хорошо переносит низкие температуры, устойчив к хлору, благодаря чему сохраняется в очищенной питьевой воде. Патогенез поражений . Попадая в организм человека с водой или пищей, вирус гепатита А размножается в эпителии слизистой оболочки тонкой кишки и регионарных лимфоидных тканях. Затем наступает фаза кратковременной вирусемии. Максимальная концентрация вируса в крови возникает в конце инкубационного периода и в преджелтушном периоде. В это время возбудитель также выделяется с фекалиями. Основная мишень для цитопатогенного действия – гепатоциты ( гепатотропизм вируса ), куда вирус поступает через портальную вену. Репродукция вируса в цитоплазме гепатоцитов приводит к гибели клеток в результате иммунопатологических механизмов. Цитопатический эффект усиливают NК-клетки, активированные интерфероном, синтез которого индуцируется вирусом. Клиника . Инкубационный период составляет от 15 до 50 дней, чаще около месяца. Начало острое: повышение температуры и явления со стороны желудочнокишечного тракта (тошнота, рвота). На 5-7 день развивается желтуха склер, кожных покровов. Клиническое течение заболевания в основном легкое, без особых осложнений, у детей до 5 лет чаще всего бессимптомное. Продолжительность заболевания 2-3 недели. Хронические формы не развиваются. Иммунитет . После перенесенного заболевания формируется стойкий пожизненный иммунитет. В начале заболевания в крови появляются IgM, которые сохраняются в организме в течение 4-6 месяцев и имеют диагностическое значение. Позднее появляются IgG. Помимо гуморального иммунитета в кишечнике развивается и местный иммунитет. У детей первого года жизни обнаруживаются антитела, полученные через плаценту от матери. Принципы микробиологической диагностики . Материал для исследования – сыворотка крови и испражнения. Маркёры репликации вируса - антитела (IgM и IgG) к антигенам вируса гепатита А и вирусная РНК. Указанные маркёры определяют в ИФА и РИА . Лечение . Средства специфической противовирусной химиотерапии отсутствуют, лечение симптоматическое . Профилактика . Разработанный сывороточный иммуноглобулин предупреждает развитие заболевания в течение 3 месяцев, а также значительно смягчает течение заболевания. Его применяют по эпидпоказаниям для пассивной иммунизации лиц, направляющихся в эндемичные районы. Для активной иммунопрофилактики вирусного гепатита А используют инактивированную культуральную концентрированную вакцину . Разработана также рекомбинантная генно-инженерная вакцина . Общие профилактические мероприятия направлены на улучшение санитарной обстановки, включают соблюдение карантинных мероприятий, улучшение условий водоснабжения и повышение гигиенической культуры населения. II. Вирус гепатита В Гепатит В - инфекционное заболевание с парентеральным механизмом передачи, клинически и морфологически характеризующееся поражением печени с возможностью развития острой печеночной недостаточности, хронического гепатита, цирроза печени и первичного рака печени (гепатоцеллюлярной карциномы). Возбудитель впервые обнаружили Д. Дейн и соавт. в 1970 г. (частица Дейна). Таксономия . Вирус гепатита В включён в состав рода Orthohepadnavirus Морфология . Вирионы вируса гепатита В сферической формы 42-47 нм в диаметре, имеют суперкапсид . Сердцевина вириона имеет кубический тип симметрии и состоит из 180 белковых частиц (сердцевинный НВс-антиген). Внутри сердцевины находится ДНК , фермент ДНК-полимераза и НВе-антиген. Липидсодержащая поверхностная оболочка включает HBs-антиген. Геном вируса гепатита В представлен двунитевой кольцевой ДНК, одна нить которой короче (неполная плюс-нить) другой нити. В состав сердцевины также входит ДНК-зависимая ДНК-полимераза, связанная с минус-цепью ДНК. Репродукция . После адсорбции внутрь клетки проникает сердцевина вируса. Затем неполная нить ДНК достраивается; формируется полная двунитевая кольцевая ДНК и созревающий геном попадает в ядро клетки. Здесь клеточная ДНК-зависимая РНК-полимераза синтезирует разные иРНК (для синтеза вирусных белков) и РНК-прегеном - матрицу для репликации генома вируса. Далее иРНК перемещаются в цитоплазму и транслируются с образованием белков вируса. Белки сердцевины вируса собираются вокруг прегенома. Под действием РНК-зависимой ДНК-полимеразы вируса на матрице прегенома синтезируется минус-нить ДНК, на которой образуется плюс-нить ДНК. Оболочка вириона формируется на НВsсодержащих мембранах эндоплазматической сети или аппарата Гольджи. Вирион выходит из клетки экзоцитозом. Устойчивость . Вирус гепатита В отличается высокой устойчивостью к факторам окружающей среды. Температуру минус 20°С выдерживает более 10 лет. При 100°С сохраняет жизнеспособность в течение 5 минут. Вирус устойчив к длительному воздействию кислой среды, УФ-излучению, действию спирта, фенола. Чувствителен к действию формалина, эфира, хлороформа. Эпидемиология . Основной резервуар и источник возбудителя - инфицированный человек (вирусоносители, больные острой и хронической формами). Основные пути передачи вируса гепатита В - инъекционный, гемотрансфузионный и половой. Также показана возможность вертикальной передачи вируса гепатита В от матери к плоду. У инфицированных лиц вирус находится во всех биологических жидкостях – крови, слюне, моче, сперме, синовиальной жидкости, цереброспинальной жидкости, грудном молоке. В крови вирус появляется за 2-3 месяца до наступления симптомов поражения печени и сохраняется до 5 лет после клинического выздоровления. Основные группы риска - медицинские работники; лица, получающие гемотрансфузии или препараты крови; наркоманы, вводящие наркотики внутривенно; больные гемофилией; лица, находящиеся на гемодиализе; дети матерей-носителей HBsAg; половые партнёры носителей вируса. HBsAg . Первый идентифицированный антиген вируса гепатита В; впервые его выделил Б. Блюмберг (1963) из крови австралийского аборигена, поэтому этот антиген также называют австралийским. HBsAg появляется в крови через 1,5 месяца после инфицирования; постоянно циркулирует в сыворотке инфицированных лиц. HBsAg обнаруживается в крови не только в составе вирионов, но и в виде самостоятельных фрагментов. HBcAg . Сердцевинный HBcAg обнаруживают только в сердцевине частиц Дейна, в свободном состоянии в крови этот антиген не обнаруживается. Антиген маркирует репликацию вируса в гепатоцитах. Может быть обнаружен только при морфологическом исследовании биоптатов или аутопсийного материала печени. В крови в свободном виде его не определяют. HBeAg . Появляется в сыворотке в инкубационном периоде, сразу после появления HBsAg. HBeAg можно расценивать как наиболее чувствительный диагностический показатель активной инфекции. Обнаружение HBeAg у пациентов с хроническим гепатитом указывает на активацию процесса, что представляет высокую эпидемическую опасность. ДНК появляется в сыворотке одновременно с другими антигенами вируса. Исчезает из кровотока в начале второй недели острого заболевания. Длительное персистирование - свидетельство хронической инфекции. В диагностике острого гепатита В определение ДНК используют редко. Патогенез . Вирус гепатита В гематогенно заносится в печень и размножается в гепатоцитах. После проникновения вируса в гепатоцит возможно развитие двух типов вирусной инфекции – интегративной и продуктивной. Интегративная инфекция сопровождается интеграцией вирусной ДНК в хромосому гепатоцита с образованием провируса. При этом синтезируется HBsантиген. Клинически это проявляется вирусоносительством, развитием первичного рака печени. Продуктивная инфекция сопровождается формированием новых вирусных частиц. Клинически это проявляется активным инфекционным процессом в виде острого или хронического гепатита. Маркером этого является появление в крови анти-HBс-IgM антител. Разрушение гепатоцитов опосредуется CD8 Т-лимфоцитами, которые взаимодействуют с НВс-антигеном на поверхности зараженных гепатоцитов. Во второй половине инкубационного периода (40-180 суток) вирус выделяют из крови, спермы, мочи, фекалий и секрета носоглотки. Клиника . Инкубационный период – 3-6 месяцев. При интегративной инфекции наблюдается вирусоносительство без проявления клинических симптомов. При продуктивной инфекции поражение печени сопровождается развитием желтухи. Возможны и безжелтушные формы. Принципы микробиологической диагностики . Маркёры репликации вируса гепатита В - HBeAg, антитела (IgM) к HBcAg, ДНК вируса и вирусная ДНКполимераза. Для выявления HBsAg и HBeAg применяют ИФА и РНГА; исследования дополняют выявлением ДНК вируса гепатита В и вирусной ДНКполимеразы. Вирусспецифические антитела к HBsAg, HBcAg, HBeAg определяют в ИФА и РНГА. На наличие “свежей” инфекции указывают высокие титры HBsAg и IgM к HBsAg и HBcAg. У пациентов с клинически проявляющимся гепатитом титр HBsAg сначала растёт, а затем снижается. Антитела к HBsAg можно выявить только через несколько недель, что объясняют их активным связыванием в иммунные комплексы. В течение этого периода можно обнаружить лишь антитела к HBcAg. Антитела к HBcAg . Важный диагностический маркер инфицирования, особенно при отрицательных результатах выявления HBsAg: - IgM к HBcAg. Один из наиболее ранних сывороточных маркёров вирусного гепатита В. При хроническом гепатите маркируют репликацию вируса и активность процесса в печени; - IgG к HBcAg. Сохраняются многие годы. Свидетельствуют об имеющейся или ранее перенесённой инфекции. Антитела к HBeAg . Серологический маркёр интеграции вируса. В комплексе с IgG НВсАg и НВsАg свидетельствуют о полном завершении инфекционного процесса. Антитела к НВsАg . Свидетельствуют о завершении вирусной инфекции. Лечение . Средства специфической терапии отсутствуют, лечение в основном симптоматическое. Применяют ингибиторы ДНК-полимеразы (ламивудин), α-интерферон, виферон, амиксин. Иммунопрофилактика . Пассивная иммунизация специфическим Ig (НВIg) показана лицам, контактировавшим с инфицированным материалом и носителями НВsАg (включая половых партнёров и детей, родившихся от НВsАg-положительных матерей). Для активной иммунизации разработаны два типа вакцин. Первые готовят из плазмы пациентов, содержащей антиген вируса гепатита В. Вторую группу составляют рекомбинантные вакцины (Recombivax В, Engerix В), полученные методом генной инженерии на культурах пекарских дрожжей ( Saccharomyces cerevisiae ) и содержащие HBs-антиген. III. Вирус гепатита С Гепатит С – это антропонозное вирусное заболевание с парентеральным механизмом заражения, протекающее в виде посттрансфузионного гепатита с преобладанием безжелтушных и легких форм и склонное к хронизации. Вирус гепатита С относится к семейству Flaviviridae (лат. flavus - желтый) роду Hepacivirus (лат. hepar - печень). Вид – вирус гепатита С, Hepatitis C virus ( HCV) . Вирионы вируса гепатита С имеют сферическую форму размером 55-65 нм. Геном представлен линейной плюс-РНК. Снаружи вирион окружен липидным суперкапсидом с белковыми выступами. Репродукция вируса происходит в цитоплазме инфицированной клетки. Резистентность . Вирус во внешней среде нестоек. Эпидемиология . Источник инфекции - инфицированный человек. Механизм передачи – парентеральный. Пути передачи – при переливании крови, трансплацентарно, половым путем. Клиника . Различают следующие периоды заболевания: 1. Инкубационный период – 6-8 недель. 2. Преджелтушный период – 1-2 недели. 3. Разгар заболевания – развитие желтухи, продолжительность – 2-3 недели. Отмечается повышение уровня билирубина, АЛТ, интоксикация, гепато- и спленомегалия. Заболевание протекает в виде острого или хронического гепатита. Часто встречаются безжелтушные формы. Диагностика осуществляется с помощью ПЦР (вирусный геном определяется уже в инкубационном периоде). Антитела (анти-HCV) выявляются при иммуноферментном анализе от нескольких дней до нескольких недель после начала заболевания. После обсуждения теоретических вопросов преподаватель объясняет порядок проведения самостоятельной работы. 1. Постановка опыта по выявлению IgM к HAV в сыворотках крови больных гепатитом. Реакцию ставят в микропланшетах в верхнем ряду с сыворотками №№1, 2, 3, 4 (лунки 1, 3, 5, 7), положительной контрольной сывороткой “K+HAV” (лунка 9), отрицательной контрольной сывороткой “K-HAV” (лунка 11). При наличии IgM к HAV в испытуемых сыворотках (№№2 и 3) раствор субстрата из бесцветного становится розовым, как и в лунке №9 с положительной контрольной сывороткой. В лунке №11 с отрицательной контрольной сывороткой раствор не изменяет окраски. 2. Постановка ИФА для выявления HBsAg в сыворотках крови больных гепатитом. Реакцию ставят в микропланшетах в верхнем ряду с сыворотками больных №№5, 6, 7, 8 (лунки 1, 3, 5, 7), положительной контрольной сывороткой “K+HBs” (лунка 9) и отрицательной контрольной сывороткой “K-HBs” (лунка 11). При наличии HBsAg в испытуемых сыворотках раствор субстрата становится розовым, как и в лунке №9 с положительной контрольной сывороткой. В лунке №11 с отрицательной контрольной сывороткой цвет раствора не меняется. 7. Оценивание знаний, умений, навыков по теме занятия: Ответы на вопросы и активность на занятии оцениваются по 5-балльной системе. 8. Литература для подготовки темы: 1. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология: учебник для студентов медицинских вузов. Под ред. А.А. Воробьева. Учебники и учеб. пособия для высшей школы. Издательство: Медицинское информационное агентство, 2012. – 702 с. 2. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2-х т. Том 1 : учеб. по дисциплине “Микробиология, вирусология и иммунология” для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальностям 060101.65 “Лечеб. дело”, 060103.65 “Педиатрия”, 060104.65 “Медико-профилакт. дело” / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 448 с.: ил. 3. Медицинская микробиология, вирусология и иммунология. В 2-х т. Том 2 : учеб. по дисциплине “Микробиология, вирусология и иммунология” для студентов учреждений высш. проф. образования, обучающихся по специальностям 060101.65 “Лечеб. дело”, 060103.65 “Педиатрия”, 060104.65 “Медико-профилакт. дело” / под ред. В.В. Зверева, М.Н. Бойченко. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2011. – 480 с.: ил. 1. Коротяев А.И. Медицинская микробиология, иммунология и вирусология: Учебник для студентов мед. вузов / А.И. Коротяев, С.А. Бабичев. - 5-е изд., испр. и доп. – СПб.: СпецЛит, 2012. – 759 с.: ил. 2. Медицинская микробиология: учебник. 4-е изд. Поздеев О.К. / Под ред. В.И. Покровского. – 2010. – 768 с. Методические указания переработаны и дополнены профессором Литусовым Н.В. Обсуждены на заседании кафедры микробиологии, вирусологии и иммунологии. Вирусные гепатиты представляют группу нозологически самостоятельных заболеваний печени. Их разграничение, инициированное эпидемиологами, получило реальную основу после открытия дискетных возбудителей и разработки лабораторных тестов для их обнаружения в инфицированном материале и окружающей среде. Внедрение в практику серологических тестов для диагностики вирусных гепатитов С и Е значительно сократило число этиологически не расшифрованных случаев острой и хронической патологии печени. Вместе с тем до сих пор 10—20% гепатитов, инфекционная природа которых очевидна, остаются этиологически не распознанными. Допускается существование новых вирусов, вызывающих гепатиты с энтеральным и парентеральным механизмами заражения. Формула ни А—В-гепатиты трансформирована в новое понятие — ни А—Е-гепатиты, но скорее всего и оно не будет последним. Сегодня просматриваются хорошие перспективы для успешного решения спектра проблем, связанных с вирусными гепатитами. С этой целью следует разумно использовать блестящие достижения современной вирусологии, иммунологии и молекулярной биологии, благодаря которым созданы уникальные возможности для диагностики и предупреждения вирусных инфекций.

HAV — единственный из вирусов гепатита, который удается культивировать in vitro. Однако в отличие от других энтеровирусов он не вызывает деструкции зараженных клеток, а имеет тенденцию к персистенции. Это не соответствует его взаимоотношениям с гепатоцитами in vivo, которые остро погибают от продуктивной вирусной инфекции. В связи с этим главной моделью для изучения HAV служит заражение обезьян (шимпанзе и мармозетов). Гепатит А — кишечная инфекция с фекально-оральным механизмом передачи. Возбудитель передается через зараженную воду, пищу и контактно-бытовым путем. Этому способствует устойчивость вируса во внешней среде и высокая восприимчивость к нему человека. Вирус имеет глобальное распространение: с ним контактирует 70—90% населения планеты (по отдельным регионам показатель колеблется от 13 до 99%). Этим объясняется тот факт, что по заболеваемости гепатит А лидирует среди всех вирусных гепатитов. В регионах с низким санитарным уровнем большинство людей инфицируется в раннем детстве. В этом случае заражение обычно протекает бессимптомно, оставляя пожизненный иммунитет. В социально благополучных группах первичному инфицированию чаще подвергаются взрослые (обычно в возрасте 15—25 лет), что нередко ведет к манифестным формам. Тем не менее гепатит А считается преимущественно детской инфекцией, в структуре которой большинство составляют школьники начальных классов. Для гепатита А характерны эпидемиологические признаки любой кишечной инфекции. Заболеваемость может ограничиться спорадическими случаями, но всегда остается угроза вспышек и даже эпидемий. Подъем заболеваемости начинается в июле-августе, достигает максимума в октябре-ноябре. Эффективность противоэпидемических мероприятий снижается из-за высокого числа безжелтушных (стертых) форм, которые, по некоторым данным, составляют 90—99%. Кроме того, наиболее интенсивное выделение вируса с фекалиями происходит в конце инкубационного периода, т.е. до появления клинических симптомов. В отличие от других энтеровирусов (ранее он числился как энтеровирус 72) HAV не размножается (или почти не размножается) в эпителиоцитах слизистой оболочки кишечника, а сразу транспортируется через воротную вену в печень. Это означает, что кишечная локализация HAV фактически отсутствует. Пищеварительный тракт служит главным образом местом внедрения вируса в организм и резервуаром, куда он выделяется после репликации в печени. Инкубационный период колеблется от 10 до 50 дней, но обычно не превышает месяца. Клиническим симптомам предшествует период нецитопатической (предморфологической) репликации вируса в гепатоцитах, который продолжается 7—10 дней. Ему сопутствуют накопление сывороточных маркеров повреждения гепатоцитов (в частности, трансаминаз), вирусемия и выход вируса с желчью в кишечник. Короткая фаза вирусемии объясняет редчайшие случаи парентерального заражения гепатитом А. За периодом скрытой репликации следует поражение гепатоцитов с развитием клиники острого гепатита. С этого момента больной практически не заразен для окружающих, так как вирусемия, а главное выделение вируса с фекалиями резко идут на убыль. Этот парадокс отражает иммунологический контроль над HAV-инфекцией, активность которой быстро падает с появлением симптомов клинического кризиса. Высокий уровень инфекционного вируса в печени до развития гепатита, а также отсутствие цитопатических изменений в зараженных клеточных культурах позволяют думать об иммунологически зависимом поражении печеночной паренхимы. В пользу этого говорят и наблюдения о присутствии в крови больных гепатитом А цитотоксических Т-лимфоцитов, агрессивно настроенных против HAV-инфицированных клеток. Объем повреждения печени почти всегда ограничен, не выходя за рамки фокального некроза. Антитела появляются уже в инкубационном периоде, блокируя распространение вируса. Клиническое выздоровление знаменует полное освобождение от HAV. Персистенция вируса и ее осложнения (хронический гепатит, цирроз, гепатома) не встречаются. Фульминантный гепатит (массивный некроз гепатоцитов) наблюдается исключительно редко. Для иммунопрофилактики гепатита А предложена вакцина, инактивированная формалином, которая хорошо зарекомендовала себя на практике. Однако для получения длительного эффекта требуются повторные введения. Этим объясняются попытки разработать и внедрить живую аттенуированную вакцину для парентерального или перорального применения. Полезным средством специфического воздействия на эпидемический процесс является обычный иммуноглобулин человека. Вместе с тем не следует забывать, что, подобно любой кишечной инфекции, гепатит А вполне управляем в системе общего противоэпидемического надзора и комплекса мероприятий, нацеленных на повышение санитарной культуры населения. Абсолютным подтверждением клинического диагноза служит обнаружение вируса и/или его антигенов (HAAg) в экстрактах фекалий. При этом следует помнить об эпидемиологическом парадоксе гепатита А: фаза интенсивного (диагностически значимого) выделения возбудителя совпадает с окончанием инкубационного периода и прекращается с нарастанием клинических симптомов. Поэтому отсутствие вируса в испражнениях (об этом судят по отрицательным данным электронной микроскопии, полимеразной цепной реакции и выявления HAAg) не исключает заболевания. Надежным методом служит определение анти-HAV IgM-антител в сыворотке. Они появляются уже в инкубационном периоде, что позволяет не только диагностировать гепатит А, но и выявлять малосимптомные случаи свежей инфекции. Обнаружение анти-HAV класса IgG является индикатором перенесенной инфекции и устойчивости к повторному заражению. Нарастание титра IgG анти-HAV говорит об острой инфекции, но в связи с поздним поступлением больных в стационар такую динамику уловить трудно. Маркеры гепатита А

Характеристика специфических маркеров HAV-инфекции в проекции на инфекционный процесс представлена в таблице 1. Вирус гепатита В (HBV) представляет единственный вид рода Orthohepadnavirus cемейства гепатотропных ДНК-содержащих вирусов, Hepadnaviridae, которое объединяет несколько сходных вирусов млекопитающих и птиц (вирусы гепатита сурков, земляных и древесных белок, пекинских уток и цапель). Они используются в модельных опытах по изучению биологии гепаднавирусов, так как сам HBV не удается культивировать in vitro за исключением обычно инфицированных им клеток первичной гепатомы. Читайте также:

Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу. Пожалуйста, не занимайтесь самолечением!При симпотмах заболевания - обратитесь к врачу.

Copyright © Иммунитет и инфекции

|