Научные статьи про вирусы

Почему слух о том, что новый коронавирус был выведен в лаборатории, неверен

Исследования смертельно опасных вирусов часто кажутся людям излишне рискованными и служат источником для возникновения конспирологических теорий. В этом смысле не стала исключением и начавшаяся пандемия COVID-2019 — в сети то и дело возникают панические слухи о том, что вызвавший ее коронавирус был выращен искусственно и то ли специально, то ли по недосмотру выпущен в свет. В нашем материале мы разбираем, зачем люди продолжают работать с опасными вирусами, как это происходит и почему вирус SARS-CoV-2 совсем не похож на беглеца из лаборатории.

Человеческое сознание не может принять бедствие как случайность. Что бы ни произошло — засуха, лесной пожар, даже падение метеорита — нам необходимо найти какую-то причину произошедшего, нечто, что поможет дать ответ на вопрос: почему это случилось сейчас, почему это случилось с нами и что надо сделать, чтобы это не произошло вновь?

Эпидемии здесь не исключение, скорее, даже правило — не счесть конспирологических теорий вокруг ВИЧ, архивы фольклористов ломятся от историй о зараженных иглах, оставленных в сиденьях кинотеатров, об инфицированных пирожках.

Болезнь оказалась сибирской язвой, а ее источником стал завод по производству бактериологического оружия, где по одной из версий, забыли вернуть на место защитный фильтр. Всего погибло 68 человек, причем 66 из них, как выяснили авторы исследования, опубликованного в журнале Science в 1994 году, жили точно в направлении выброса с территории военного городка 19.

Схема, показывающая направление выброса с территории завода по производству бактериологического оружия

Этот факт, а также необычная для сибирской язвы форма болезни — легочная — практически не оставляют места для официальной версии, гласившей, что эпидемия была связана с зараженным мясом.

Можно ли сказать, что сейчас происходит нечто подобное, но в глобальном масштабе? Могли ли ученые создать новый, более опасный искусственный вирус? Если да, то как и зачем они это сделали? Можем ли мы определить происхождение нового коронавируса? Можем ли мы считать, что тысячи людей погибли из-за ошибки или преступления биологов? Попробуем разобраться.

В 2011 году две исследовательские группы под руководством Рона Фуше (Ron Fouchier) и Йошихиро Каваока (Yoshihiro Kawaoka) заявили, что им удалось модифицировать вирус птичьего гриппа H5N1. Если исходный штамм может передаваться к млекопитающему только от птицы, то модифицированный мог передаваться и среди млекопитающих, а именно хорьков. Эти животные были выбраны в качестве модельных организмов потому, что их реакция на вирус гриппа наиболее близка человеческой.

Статьи с результатами исследования и описанием методов работы были отправлены в журналы Science и Nature — но не были опубликованы. Публикация была остановлена по требованию Национальной научной комиссии по биобезопасности США, посчитавшей, что технология модификации вируса может попасть в руки террористов.

Итогом дискуссии стал добровольный 60-месячный мораторий на исследования по этой тематике, отмененный в 2013 году, после принятия новых регулирующих норм.

Работы Фуше и Каваоки в конце концов были опубликованы (правда, из статей убрали некоторые ключевые детали), и они наглядно продемонстрировали, что для перехода к распространению между млекопитающими вирусу надо очень мало и риск появления такого штамма в природе велик.

В 2014 году, после нескольких инцидентов в американских лабораториях, министерство здравоохранения США полностью остановило проекты, связанные с исследованиями трех опасных патогенов: вируса гриппа H5N1, MERS и SARS. Тем не менее, в 2019 году ученым удалось договориться о том, что часть работ по изучению птичьего гриппа будет все-таки продолжена с усиленными мерами безопасности.

Зачем обычные гражданские ученые, не военные и не террористы, рискуют жизнью миллионов человек, создавая потенциально опасные штаммы вирусов? Почему нельзя ограничиться исследованием уже существующих вирусов, тоже доставляющих немало проблем?

Если коротко, ученые хотят овладеть методом предсказания, как именно может произойти катастрофа, и заранее найти способ ее остановить или хотя бы снизить ущерб.

Появление смертельно опасного и легко распространяющегося вируса с неизученным поведением представляет угрозу для людей. Если ученые и медики понимают, как именно происходит трансформация потенциального патогена и заранее знают его основные свойства, противостоять новой напасти — или предотвратить ее — становится значительно легче.

Многие крупные эпидемии последних лет были связаны с тем, что вирус, распространенный среди животных, в результате эволюции приобретал способность заражать людей и передаваться от человека к человеку.

В этом переходе большую роль играют промежуточные хозяева, в которых вирус может пройти необходимую адаптацию. В случае эпидемии 2003 года эту роль сыграли циветы. Сперва вирус летучих мышей жил в них, не вызывая симптомов, и только потом — пройдя адаптацию — перескочил к людям.

Это был не единственный потенциально опасный штамм: в 2007 году в окрестностях того же Уханя исследователи обнаружили цивет — носителей сестринского для штамма SARS-CoV вируса, который на проверку очень плохо, но мог связываться с рецепторами человеческих клеток.

В 2013 году у летучих мышей — подковоносов был обнаружен коронавирус, способный использовать для попадания в клетки не только их собственные рецепторы ACE2, но и рецепторы цивет и людей. Это поставило под сомнение необходимость промежуточного хозяина.

Чтобы спрогнозировать угрозу, исходящую от потенциального патогена, требуется понимать, как именно он может измениться и каких изменений ему достаточно для того, чтобы стать опасным. Часто для этого недостаточно математических моделей или исследований уже прошедшей эпидемии, необходимы эксперименты.

Именно для того, чтобы понять, насколько опасны циркулирующие в популяции летучих мышей вирусы, в 2015 году при участии той же лаборатории в Ухане был изготовлен вирус-химера, собранный из частей двух вирусов: лабораторного аналога SARS-CoV и вируса SL-SHC014, распространенного в подковоносах.

Так, последовательности S-белков у SARS-CoV и SL-SHC014 отличаются в ключевых местах, поэтому исследователи хотели разобраться, мешает ли это вирусу SL-SHC014 перекинуться на человека. Ученые взяли S-белок SL-SHC014 и встроили его в модельный вирус, на котором изучают SARS-CoV в лаборатории.

Дополнительно исследователи проверили, может ли вакцинация лабораторных мышей при помощи SARS-CoV уберечь их от гибридного вируса. Оказалось, что нет, так что даже люди, переболевшие SARS-CoV, могут оказаться беззащитны перед потенциальной эпидемией и старые вакцины не помогут.

Поэтому в своих выводах авторы статьи подчеркнули необходимость разработки новых лекарств, а позже приняли в этом непосредственное участие.

Аналогичный этому обратный эксперимент — пересадка участка S-белка SARS-CoV вирусу летучих мышей Bat-SCoV — была проведена еще раньше, в 2008 году. В этом случае синтетические вирусы также оказались способны размножаться в линиях клеток человека.

Если ученые могут создавать новые вирусы, в том числе потенциально опасные для человека, более того, если они уже экспериментировали с коронавирусом и создавали новые штаммы, то не значит ли это, что штамм, вызвавший нынешнюю пандемию, тоже был изготовлен искусственно?

Если секвенировать геном такого вируса, то можно увидеть блоки, из которых он был построен, — они будут похожи на участки исходных вирусов.

Второй вариант — воспроизводить эволюцию в пробирке. Этим путем шли исследователи птичьего гриппа, отбиравшие вирусы, более приспособленные к размножению в хорьках. Несмотря на то, что такой вариант получения новых вирусов возможен, конечный штамм останется близок к исходному.

Вызвавший сегодняшнюю пандемию штамм не подходит ни под один из перечисленных вариантов. Во-первых, геном SARS-CoV-2 не обладает такой блочной структурой: отличия от других известных штаммов рассыпаны по всему геному. Это один из признаков естественной эволюции.

Во-вторых, никаких вставок, похожих на другие патогенные вирусы, в этом геноме тоже не найдены.

Если сравнить геном коронавируса-химеры, синтезированного в 2015 году, или двух исходных для него вирусов с геномом пандемического штамма SARS-CoV-2, то окажется, что они отличаются больше, чем на пять тысяч букв-нуклеотидов, — это примерно одна шестая от общей длины генома вируса, и это очень большое расхождение.

Поэтому оснований считать, что современный SARS-CoV-2 — это версия синтетического вируса 2015 года, нет.

Построчное сравнение участка последовательности S-белка четырех вирусов: двух штаммов из работы 2015 года (MA15 и SHC014-CoV), RaTG13 из летучих мышей и SARS-CoV-2.

COVID-19 не создали в пробирке, но вирусологи прямо говорили о риске эпидемии после мутации вируса

SARS-CoV-2 под микроскопом. Фото: Reuters

На прошлой неделе остроумнейший Леонид Каганов обнародовал на своем сайте умеренно-конспирологическую версию об искусственном происхождении COVID-19.

Краткое изложение версии Каганова: в 2015 году в Nature появилась статья знаменитого американского вирусолога Ральфа Берика и его коллеги из Уханьского института вирусологии Ши Чженьли-ли. В статье говорилось, что ученые из Северной Каролины и Уханя взяли неопасный для человека коронавирус китайской летучей мыши SHC014 (его поверхностный белок), скрестили его с опасным SARS и получили новый опасный для человека вирус. Они именно собрали, - физически, в пробирке, - опасный для человека коронавирус.

Как раз в это время американское правительство запретило подобные опыты, и работу заканчивали в Ухане. Д-р Ши и в дальнейшем занималась вирусами летучих мышей-подковоносов и, в частности, в 2017 году сообщила, что нашла в популяции этих мышей в пещере в Юннани все мутации, необходимые для возникновения человеческой эпидемии. Она же — в декабре 2019 года — и поставила в Ухане первый диагноз новой инфекции.

Вывод Каганова: упустили, сволочи.

Для голливудского сценария версия Каганова выглядит в самый раз, но профессиональные биологи отнеслись к ней со скептицизмом.

Не будучи, как и Каганов, биологом (и будучи, как и он, писателем-фантастом) я могла бы сослаться на свеженькую, — от 17 марта 2020 — статью в том же Nature о естественном происхождении COVID-19, или на более популярный (как ему кажется) текст, который написал Александр Панчин, старший научный сотрудник в институте Михаила Гельфанда.

«Конечно, забавно, что некоторых конспирологов удивляет даже тот факт, что вирусологи, целенаправленно изучающие коронавирусы, из крупнейшего центра, изучающего коронавирусы, открыли новый коронавирус.

Но я для вящей простоты сошлюсь на объяснение моего доброго знакомого Константина Чумакова, — одного из многих российских биологов, который уехал в США и сделал там прекрасную научную и административную карьеру, став заместителем директора отдела по разработке и исследованию вакцин в FDA (Управлении по саннадзору при Минздраве США).

Всякий кусок ДНК или РНК — это, грубо говоря, текст. Мы еще не умеем править этот текст побуквенно. Когда мы занимается генным редактированием, мы просто вставляем в эту ДНК (или РНК — в случае вируса) кусок из другого ДНК.

Иначе говоря — SARS-CoV2 появился в результате эволюции за счёт постепенного накопления мутаций, и мы знаем его предшественника, — этот тот самый вирус летучих мышей. И это ровно то, о чем предупреждали авторы вышеупомянутых исследований и в 2015, и в 2017 году.

Читайте также

Это то, о чем еще в 2017 году писал эпидемиолог Майкл Остерхолм в своей книге Deadliest Enemy: Our War Against Killer Germs. Он также предупреждал, что два предыдущих вида коронавируса, SARS (10% смертности) и MERS (30% смертности), точно также перескочившие на человека с животных (MERS можно было заразиться только от верблюда), — это не конец, а начало большого пути.

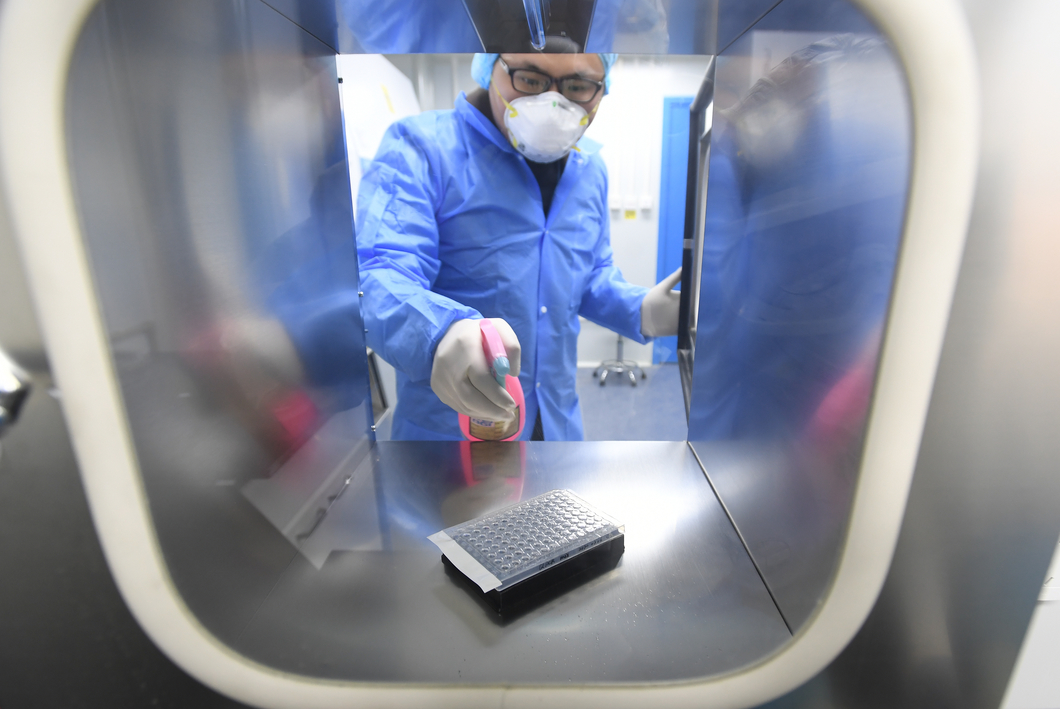

Лаборатория Huoyan, Ухань. Фото: EPA

Иначе говоря, масса вирусологов, а не писателей-фантастов, предупреждала: ребята, именно с этим видом коронавирусов, живущих в летучих мышах-подковоносах, есть проблема. Он слишком близко лежит. Ему требуется один скачок. Вирус мутирует с частотой 1 мутация в неделю. А коронавирус еще имеет самый длинный геном среди других вирусов.

Не надо было быть колдуном, а надо было быть всего лишь хорошим вирусологом, чтобы знать, что это случится.

Можно ли было это предотвратить? Да. К примеру, в 2002 году во время вспышки SARS ученые начали делать от него вакцину, но не доделали — SARS кончился, а доделать вакцину стоит несколько миллиардов долларов.

Коммерческой перспективы у вакцины не было, государство денег не дало. Если бы вакцина была готова, доделать ее под COVID-19 было бы сравнительно просто.

Я уверена, что большинство моих читателей (как и я) впервые услышали, что в течение нескольких лет вирусологи предупреждали о возможности новой коронавирусной эпидемии, и даже говорили, откуда возьмется новый коронавирус: от летучих мышей.

Почему предупреждений не услышали?

Очень просто: потому что они потонули в белом шуме от других катастрофических прогнозов.

Читайте также

Черный песец в ближайшем будущем — это товар, который идет в современном мире на ура. Нам постоянно угрожают глобальным потеплением, ГМО, фашизмом, сексизмом, и пр. Вот-вот уровень моря поднимется на N метров и затопит 630 млн людей, вот-вот в планету врежется астероид, вот-вот на нас обрушится засуха, наводнение, ураганы и голод.

И вовсе не всегда этого черного песца предлагают нам кремлевские фейкоделы или фрики, опасающиеся вторжения с Сириуса.

Сейчас вошло в моду жаловаться на фейки: как те, которые специально продуцируют ольгинские тролли, так и те, которые самозарождаются в Сети от дремучего невежества, соединенного с уверенностью в собственной гениальности.

Однако эти фейки вовсе не опасны. Их делают идиоты, и заразить они могут только идиотов.

Опасны как раз совсем другие фейки: те, которые распространяют эксперты с целью поднятия собственного статуса. Эти фейки сделаны гораздо профессиональней, а бороться с ними именно потому и тяжело, что эксперты заинтересованы в их распространении.

Кто не помнит проблемы-2000, когда все IT-специалисты с умным видом требовали от нас купить новые компьютеры, чтобы старые не обнулились в 00 часов 00 минут 2000 года? Ничего ни у кого не обнулилось.

Представим себе, что бюрократы из ВОЗ предупреждали бы нас о коронавирусе. Но как могли верить бюрократам из ВОЗ после того, как они все уши прожужжали нам, что мир сейчас поразит эбола, которая так, на минуточку, не передается воздушно-капельным путем? (В переводе — чтобы не заболеть эболой, достаточно не есть чужих какашек).

Как можно верить ВОЗ, когда в ее рейтинге Италия (где люди умирают от коронавируса сотнями каждый день) стоит на 2 месте по уровню здравоохранения, а США – на 37? Как мы можем верить ВОЗ даже сейчас, когда она дает нам цифры смертности от коронавируса в 3,4%, в то время как в Германии с ее хорошо развитым тестированием смертность составляет 0,4%?

Даже сейчас, во время эпимедии коронавируса, мы видим, как девальвируется на глазах понятие эксперта.

Проф. Нил Фергюсон, к примеру, утверждает, что без тотального карантина на 18 месяцев в США умрет 2,2 млн человек, а в Великобритании — 500 тысяч.

А эпидемиологи из Оксфорда утверждают, что 50% населения Британии уже инфицировано коронавирусом, и, стало быть, большая их часть уже приобрела иммунитет.

Не будучи вирусологом, я не могу сказать, кто из двух высокоуважаемых экспертов прав. Но будучи специалистом по распознаванию фейк-ньюс, я вправе заподозрить, что или д-р Фергюсон нагнетает жути, или, наоборот, оксфордские эпидемиологи рисуют слишком радужную картину.

Когда непрофессиональные конспирологи нам говорят, что COVID-19 был сделан в лаборатории, фейк разоблачить легко. Но что делать, если фейк сконструирован экспертом?

Читайте также

Предупреждения Майкла Остерхолма, Ральфа Берика и Ши Чжэнли потонули в белом шуме предупреждений других экспертов, сулящих нам глобальное потепление, наводнения, голод и нехватку воды.

Удивительная вещь: с чисто научной точки зрения, человечество доросло до того, чтобы прогнозировать и смягчать многие ждущие его катастрофы. Однако, учитывая, какое количество профессиональных пугателей паразитирует на высоком статусе, который имеет в нынешнем обществе наука, мы не можем этим воспользоваться.

Почему это важно

Пандемия COVID-19 — биологически маловероятное событие. Его вероятность несколько увеличилась в связи с ростом населения. Мир изменился в сторону глобализации. Увеличились потоки людей, перемещающихся между странами и континентами. И разумеется, это имеет свои эпидемиологические последствия. Есть и социальный фактор: ценность человеческой жизни в наши дни заметно возросла. Наверное, если бы это событие произошло в 1930-е годы, его бы восприняли более философски: приняли бы какие-то меры, но гораздо более умеренные.

Эпидемия испанки, например, была гораздо более смертоносной, чем пандемия COVID-19. Но если вы посмотрите фотографии того периода (1919–1920 годы), вы увидите, что были приняты лишь небольшие меры социального дистанцирования. Кондукторы в трамвае носили маски, но трамваи ходили.

Как действует вирус SARS-CoV-2?

Чтобы понять, что происходит, нужно объяснить, что такое вирус. Вирус тем или иным способом доставляет нам в клетку (например, клетку легочного эпителия) свой генетический материал. РНК-молекула представляет собой некоторую генетическую программу, которую клетка начинает реализовывать. В результате реализации этой программы в клетке вырабатываются компоненты этих самых вирусов — копируются вирусные РНК. Благодаря этому вирус может сохраниться во внешней по отношению к клетке среде. Когда соответствующее явление в компьютерном мире назвали вирусом, это была не просто метафора, это, в сущности, тот же самый механизм.

Почему коронавирус такой заразный?

Давайте чуть подробнее посмотрим, как вирус проникает в клетку. Наш замечательный коронавирус выглядит как пузырек. Мембрана похожа на ту, что окружает клетку: она сделана из двойного слоя фосфолипидов — жироподобного вещества, похожего на молекулу мыла. На мембране есть специальные выросты, которые сделаны из белка, — они называются шипы (или spikes по-английски). Они способны взаимодействовать с определенными белками, имеющимися на поверхности клетки человека (в частности, легочной клетки). Основным рецептором у клетки человека является белок ACE2 — этот фермент вовлечен в регуляцию давления, сосудистого статуса. Вирус научился цепляться за эту молекулу, и в результате, прилипнув к клеточной поверхности, он поглощается клеткой и оказывается внутри нее в виде пузырька. И когда клетка начинает закислять содержимое этого пузырька, происходит некоторое молекулярное событие: вирусная мембрана сливается с мембраной клетки и все, что находится внутри, выплескивается наружу.

Фото: Roshan Patel

Как вирус попал к человеку?

Мы говорили про маловероятное событие — появление этого опасного вируса. По-видимому, он перешел к нам от животных. И, скорее всего, источником был некий вирус летучих мышей, на который он действительно очень сильно похож (совпадение на 96%). Но есть некоторые ключевые отличия в последовательности, которая кодирует белок шипов. Благодаря этому появилась способность вируса связываться с человеческим белком ACE2. Именно эта мутация отвечает на вопросы, почему вдруг стали болеть люди и почему вирус вызывает пневмонию.

Эта мутация точно случайна?

В этом отношении есть некоторые дискуссии, в какой мере это происходило сразу и случайно ли был некий промежуточный хозяин. Например, называют панголина, в организме которого могла произойти определенная мутация. Но это не особо меняет дело. Такое событие вполне возможно естественным путем. И нет никаких данных, однозначно указывающих на то, что это произошло неестественно. Ничего особо уникального в этом вирусе нет, кроме удачного сочетания некоторых биологических свойств, которое позволило вызвать пандемию. Вирусы присутствуют на Земле с момента ее возникновения. И они гораздо более разнообразны, чем отличия несчастного коронавируса SARS-CoV-2 от очень похожего вируса летучих мышей.

Как вырабатывается иммунитет?

Иммунная система человека с этим вирусом работает штатно. Ничего особо специфического в реакции нет. SARS-CoV-2 отличается от ранее известных нам вирусов тем, что у нас мало людей, иммунных к нему. Кто-то уже переболел и перенес инфекцию бессимптомно. Возникает много разговоров про возможность повторного заражения, но в целом иммунитет, позволяющий избежать повторного заражения, безусловно, развивается. Даже были сообщения о попытках использовать сыворотку крови переболевших пациентов для лечения пациентов в тяжелом состоянии, как это делали на заре микробиологии. Это очень логично, потому что у них может быть достаточно высокий титр вируснейтрализующих антител и это может помочь справиться с уже текущей инфекцией. Хотя это и не так эффективно, как если бы эти антитела были у человека в момент попадания вируса.

Фото: ARIS MESSINIS/AFP/East News

Почему такие сложности с вакциной?

Сейчас не просматривается никаких особенностей вируса SARS-CoV-2, которые говорили бы о том, что вакцину против него было бы сделать сложно. Более того: несколько вакцинных препаратов уже сделаны. То есть сделать саму вакцинную субстанцию относительно несложно. Сложно вакцину корректно испытать, доказав ее эффективность и безопасность. Можно полагать, что в течение года-двух вакцина появится на рынке. И это быстрое время разработки вакцины. Теоретические разработки были сделаны очень быстро, но испытания, сертификация, налаживание безопасного производства — это процесс. Испытания ускорить нельзя. Вакцина очень нужна, потому что этот вирус, как видно, останется с нами на правах особенно неприятной ОРВИ. Он не будет иметь эпидемиологического характера, если популяция будет более иммунна. Даже в процессе эпидемии гриппа не переболевают все, и даже не переболевает половина, так как очень много иммунных и вакцинированных людей.

Может быть, дать всем переболеть?

Если бы прямо сейчас в Москве не было угрозы лавинообразного нарастания эпидемии, а было бы заболевших и инфицированных не столько, сколько сейчас, никто не стал бы вводить карантин. По самым грубым оценкам, в Москве с учетом всей недодиагностики максимум 20 000 инфицированных людей. На многомиллионный город это очень немного, и вероятность вам лично поехать в метро и с ним встретиться низка. Если бы угрозы эпидемии не было, мы бы жили как жили. Но если мы все перестанем соблюдать необходимые меры, то через пару недель мы получим не 20 000, а 200 000 или даже пару миллионов инфицированных.

В современном информационном обществе любые социально-важные процессы, которые к тому же влияют на безопасность и здоровье граждан, сопровождаются потоком ложной информации. Чем больше участников процесса и чем сложнее предметная область, тем шире пространство для манипуляций и распространения дезинформации. Такая дезинформация может быть опаснее явления, породившего угрозу.

Информация о заболевании COVID-19 на сегодняшний день доминирует над любой другой и сопровождается большим количеством ложной информации. В связи с этим возникает потребность в достоверных сведениях, которые при определённом навыке можно получить из рецензируемых научных журналов.

Попробуем структурировать поток публикаций и выявить в нём интересные закономерности. Из-за отсутствия специальных знаний в области медицины, в настоящей статье приводятся лишь результаты библиометрического анализа, без попыток интерпретации выявленных фактов в контексте вирусологии.

В мире официально объявлена пандемия COVID-19 — потенциально тяжёлой острой респираторной инфекции, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2 (2019-nCoV). На Хабре много информации по этой теме — всегда помните о том, что она может быть как достоверной/полезной, так и наоборот.

- Cайт Министерства здравоохранения РФ

- Cайт Роспотребнадзора

- Сайт ВОЗ (англ)

- Сайт ВОЗ

- Сайты и официальные группы оперативных штабов в регионах

Если вы проживаете не в России, обратитесь к аналогичным сайтам вашей страны.

Мойте руки, берегите близких, по возможности оставайтесь дома и работайте удалённо.

Характеристика исходных данных

Исходными данными явились сведения о более чем 10 000 академических публикаций, собранных 20 марта 2020 года при помощи поисковой системы Google Scholar. К сожалению, в данной поисковой системе индексируется мало отечественных публикаций из-за того, что основная российская библиометрическая система eLibrary имеет сильную систему защиты от сбора данных.

Представленная на рисунке 3.А карта образует семантическое пространство, в котором каждый участок имеет определённую тематическую направленность. Близость расположения публикаций определяет их тематическое сходство. Взаимное расположение тематических участков определяется связями между соответствующими темами исследований. Т.е. чем ближе две области карты находятся друг к другу, тем они более схожи друг с другом по теме исследований.

Наиболее ранние публикации расположены в левом верхнем углу карты, публикации за 2020 году – в обособленной группе справа.

Сведения о хронологии позволяют проследить причинно-следственные связи между областями и развитие тематик.

Обзор тематических кластеров

Рассмотрим более подробно основные области построенной карты (рисунок 5).

Публикации основного кластера посвящены исследованию вирусов. Его верхняя часть включает более ранние публикации, в которых большее внимание уделяет вопросам исследования белковой структуры вирусов. В нижней части области сосредоточены результаты исследований конкретных коронавирусов, в том числе SARS (2003 года) и MERS (2012 года).

Три обособленных кластера в левой части карты (зона 3, сектор 8, рисунок 3.А) относятся к исследованию вирусов у животных (кошек, собак и крупного рогатого скота).

Анализ активности авторов

Для рассматриваемых публикаций установлено более 3000 авторов, 50 из них (с наибольшим числом публикаций) представлены на диаграмме (рисунок 6).

При определении статистики по авторам использовались только их фамилии и инициалы. Данный подход обладает рядом недостатков, так как с одной стороны, одни и те же люди могут рассматриваться как разные по причине отличия в написании фамилий на родном и английском языках. С другой стороны, два разных автора могут фиксироваться как один человек, если у них одинаковые фамилии и инициалы (данная проблема особенно актуальна для китайских авторов, которых большинство в теме про COVID-19). По этой причине действительное число авторов и их публикаций будет отличаться от приведённой статистики.

Профессоры Патрик Сай Ву (Patrick Cy Woo) и Сюзанна Кар Пуй Лау (Susanna Kar Pui Lau) являются сотрудниками департамента микробиологии в Гонконгском университете. Авторы имеют более 100 публикаций (из которых как минимум 40 связаны с исследованием коронавирусов). У них достаточно высокие индексы Хирша, однако пока по теме COVID-19 публикаций данных авторов зафиксировано не было.

Ввиду распространённости фамилии Ли под профилем Y Li могут быть представлены сразу несколько человек: Юн Ли (Yun Li, профессор Мичиганского университета или профессор университета в Торонто), Лэй Юань (Lei Yuan, сотрудником Уханьского университета) и другие. По этой причине проводить анализ активности публикаций указанного профиля не имеет смысла. Аналогичные рассуждения применимы к профилям W Li, J Chen и Y Yang.

Доктор Зиад Мемиш (Ziad A. Memish) в настоящее время является старшим консультантом по инфекционным заболеваниям и руководителем исследовательского отдела в больнице принца Мухаммеда ибн Абдель Азиза в Эр-Рияде (Министерство здравоохранения Саудовской Аравии). Также является профессором медицинского колледжа в университете Альфаисаль (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) и адъюнкт-профессором факультета глобального здравоохранения им. Хьюберта (Школа общественного здравоохранения им. Роллинса, Университет Эмори, Джорджия, США).

Зиад Мемиш признан экспертным сообществом как специалист по борьбе с инфекциями заболеваниями. Входит в Исполнительный совет Международного общества инфекционных заболеваний. Имеет множество различных наград, большой перечень научных публикаций и докладов на международных конференциях, является главным редактором двух журналов (Journal of Epidemiology и Global Health). Основная часть его публикаций по коронавирусам размещена в секторе 6 зоны 3 (рисунок 3.А), к которому относятся публикации о Ближневосточном респираторном заболевании. Время их опубликования проходится на период распространения заболевания. В этот момент Зиад Мемиш занимал должность заместителя министра здравоохранения Саудовской Аравии.

По теме COVID-19 на карте Зиад Мемиш представлен четырьмя публикациями, посвящёнными диагностированию и противодействию массовому распространению вируса.

Таким образом, в результате анализа персональной активности можно установить, что всплеск публикаций 2020 года относится к китайским авторам, которые из-за распространённости фамилий и инициалов при проведении библиометрического анализа могут быть ошибочно приняты за одних и тех же людей. Исследователи с международным авторитетом проявляют умеренную активность в отношении публикаций сведений о коронавирусе и связанным с ним заболеванием COVID-19.

Анализ активности издательств

Многие информационные ресурсы (в том числе Хабр) для более удобного доступа к информации о COVID-19 на своих сайтах организовали специальные разделы, где агрегирована соответствующая информация. Упрощение доступа к проверенной информации – это хороший способ борьбы с распространением ложных сведений, которые могут привести к негативным последствиям. Научные издательства также используют данный подход. При этом необходимо отметить дополнительную ответственность по обеспечению достоверности и качества размещаемых сведений со стороны таких организаций. Публикуя недостаточно проверенные сведения, издательства рискуют отвлечь внимание или ввести в заблуждение учёных, проводящих исследований, что может привести к снижению эффективности борьбы с коронавирусами.

В связи с возросшим объёмом работ по рецензированию научных статей, интересным представляется изучение активности издательств в отношении рассматриваемой темы. Для этого на рисунке 8 приведена статистика размещения научных статей в соответствующем источнике, причём для источников также показаны сравнительные оценки общего числа найденных публикаций о коронавирусах и количества публикаций по теме COVID-19.

Необходимо отметить, что большую долю публикаций по теме COVID-19 составляют так называемые препринты статей, т.е. статей, выпускаемых до их официального выхода в рецензируемом научном журнале (такие статьи размещаются в источниках medrxiv.org и arxiv.org). С одной стороны, размещение препринтов позволяет учёным раньше других заявить своё первенство в получении научных результатов, а с другой – исправить неточности, которые могут быть выявлены до того, как статья будет издана официально. При этом снижается возможность коммерческого использования результатов своей интеллектуальной собственности, так как данные будут общедоступны. Большое количество препринтов статей по теме не вызывает удивления, так как в связи с её актуальностью исследователи стремятся как можно раньше опубликовать результаты своих исследований, не дожидаясь завершения процедур рецензирования, которые предусмотрены официальными научными издательствами. Также интересной особенностью является наличие источников, которые по теме COVID-19 не имеют публикаций, несмотря на наличие статей по другим темам, связанным с коронавирусами. Эта особенность будет рассмотрена далее более подробно.

Используем построенную карту для анализа научных журналов так же как использовали её для анализа активности авторов. На рисунке 9 показаны тематические карты рассмотренных журналов и электронных библиотек.

ScienceDirect (sciencedirect.com). Система доступа к научным журналам, реализованная одним из крупнейших мировых издательских домов Elsevier (которому также занимается ведением база данных научных публикаций Scopus). Система предоставляет доступ (платный и бесплатный) к публикациям из более чем 2600 научных журналов. Критика в адрес данного издательства в основном направлена на излишнюю коммерциализацию научной деятельности.

В ScienceDirect представлено 14 % публикаций, попавших в ядро собранных данных. Охвачены все рассмотренные темы о коронавирусах (рисунок 9.А), а динамика размещения публикаций соответствует общей статистике. Темы о коронавирусе 2003 года и о ближневосточном респираторном заболевании 2012 года освещены пропорционально. Тема о моделировании и механизмах распространения заболевания COVID-19 представлена в меньшем объёме по сравнению с темой клинических исследований вируса.

Journal of Virology (jvi.asm.org). Журнал Journal of Virology является рецензируемым журналом и выходит с 1967 года. В настоящий момент статьи публикуются в электронном виде раз в две недели. В журнале освещаются результаты исследований о природе вирусов, сообщается о новых открытиях и указывается на новые направления в исследованиях. Оригинальные исследовательские статьи охватывают вирусы животных, архей, бактерий, грибов, растений и простейших. Среди ключевых проблем, по которым проводятся исследования: анализ структуры вирусов, репликация вирусного генома, эволюция вирусов, взаимодействие вирусов и клеток и др.

Интересным также представляется сравнение хронологии размещения публикации в данном журнале и в рассмотренной системе ScienceDirect. Эти источники имеют сходство как по охвату тем, так и по примерному количеству публикаций, которые попали в ядро собранных данных. При этом динамика публикаций в ScienceDirect для вспышек вирусных инфекций 2003 и 2012 годов выглядит схожей, в то время как для Journal of Virology наблюдается угасание активности. Это может быть обусловлено как снижением интереса к темам коронавирусов или ресурсов издательства, так и целенаправленной редакционной политикой (например, дополнительными требованиями к научной новизне технологии исследования).

The National Center for Biotechnology Information (ncbi.nlm.nih.gov). Национальный центр биотехнологической информации США создан в 1988 году для обработки и хранения данных молекулярной биологии. NCBI осуществляет ведение базы данных белковых доменов, ДНК, (GenBank) и РНК, медицинских и биологических научных статей (PubMed), а также таксономию биологических видов (TaxBrowser).

Данный источник содержит чуть более 4% собранных публикаций, попавших в ядро. Практически все публикации размещены позднее 2003 года (рисунок 9.В), поэтому в верхней части тематической карты данный источник практически не представлен. Также в данном источнике низкий охват тем, связанных с вирусами домашних животных. Научные статьи по COVID-19 располагаются в основном в центральной части соответствующего кластера и посвящены клиническим исследованиям вируса, а также прогнозированию его распространения.

medRxiv (medrxiv.org). Бесплатный интернет ресурс для размещения полных, но неопубликованных статей и монографий (препринтов) в области здравоохранения. Наибольшее число публикаций по теме COVID-19 на данный момент опубликовано именно этим источником (рисунки 8, 9.Е). Данный источник не был отмечен публикациями по другим темам о коронавирусе.

Wiley Online Library (onlinelibrary.wiley.com). Система доступа к научным журналам от издательства Wiley, аналогичная Elsevier и Springer. Wiley составил подборку более 5000 открытых научно-исследовательских статей, имеющих отношение к COVID-19. Большая часть публикаций о COVID-19 связана с результатами исследования структуры SARS-CoV-2.

Все рассмотренные источники обладают удобными поисковыми системами и могут быть использованы для своевременного выявления результатов актуальных исследований коронавирусов.

Исследование публикаций о происхождении SARS-CoV-2

Интересным также представляется возможность использования разработанной карты для исследования тем по коронавирусу, которые вызывают споры и научные дискуссии. Одной из них является версия об искусственном происхождении коронавируса, связываемого с публикацией Engineered bat virus stirs debate over risky research. Данная публикация не была найдена в ходе сбора данных ввиду её низкого рейтинга, вызванного отсутствием ссылок цитирования (что является странным обстоятельством ввиду того, что она опубликована авторитетным издательством Nature). Эта публикация также не упоминается в двухстраничной статье No credible evidence supporting claims of the laboratory engineering of SARS-CoV-2, в которой утверждается о недостаточности доказательств искусственного происхождения вируса SARS-CoV-2 (рисунок 10).

В связи с этим особый интерес представляют результаты исследований, опубликованные в упомянутой ранее статье Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan: an Analysis Based on Decade-Long Structural Studies of SARS Coronavirus журнала Journal of Virology. Однако по причине отсутствия специальных знаний в области генной инженерии проведение дальнейшего анализа не представляется возможным.

Выводы

Подводя итог настоящему обзору необходимо отметить важное значение своевременного доступа к результатам научных исследований для противодействия дезинформации. Однако избыточный объём публикуемых сведений, а также научная сложность тематики снижает эффективность такого противодействия. Большое количество публикуемых результатов повышают нагрузку как на читателей, так и на рецензентов, проверяющих корректность полученных результатов. Данная ситуация характерна не только для редких событий, подобных пандемии коронавируса, но и для всей научной отрасли. Аналитика требует новых подходов обработки информации, один из которых был продемонстрирован в настоящей статье.

Полученные сведения о собранных научных публикациях, поправших в ядро, могут быть полезны специалистам, поэтому приводятся в таблице в виде отдельного xlsx-файла.

Читайте также: