Нарушения билирубинового обмена при гепатитах

Ситуации, при которых в крови накапливается билирубин, в зависимости от причины делятся на три вида:

- Гемолитические – в результате гемолиза при избыточном превращении гемоглобина в билирубин,

- Печеночно-клеточные – когда печень не в состоянии обезвредить билирубин,

- Механические – если билирубин не может попасть из печени в кишечник из-за механического перекрытия желчевыводящих путей.

В норме билирубин и его фракции находятся в крови в концентрации не более 20 мкмоль/л, но накопление билирубина в крови свыше 43 мкмоль/л ведет к связыванию его эластическими волокнами кожи и конъюнктивы, что проявляется в виде желтухи . Поскольку свободный билирубин липофилен, то он легко накапливается в подкожном жире и нервной ткани. Последнее очень опасно для детей, особенно для новорожденнных, т.к. происходит резкое нарушение окислительного фосфорилирования и образования АТФ в нейронах.

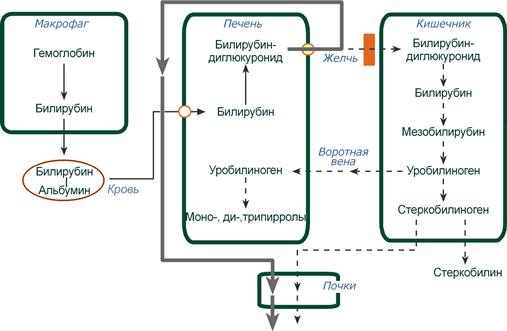

Гемолитическая (надпеченочная) желтуха – ускоренное образование билирубина в результате усиления внутрисосудистого гемолиза любого происхождения – сепсис, лучевое поражение, несовместимость крови по AB0 или резус-фактору, дефект глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы пентозофосфатного пути, отравление гемолитическими ядами (хлорбензол, яд кобры), малярия. У новорожденных желтуха может развиться как симптом гемолитической болезни новорожденного.

Гепатоциты усиленно переводят избыток непрямого билирубина в связанную форму, секретируют его в желчь, в результате в кале увеличивается содержание стеркобилина, интенсивно его окрашивая.

Гемолитические состояния, независимо от причины, имеют характерные проявления – синдром гемолиза . Биохимическими маркерами синдрома являются:

- Гипербилирубинемия за счет повышения содержания в крови свободного (непрямого) билирубина.

- Интенсивная окраска мочи, обусловленная накоплением в ней пигмента стеркобилина (билирубина и уробилина нет).

- Насыщенный цвет кала за счет увеличенного содержания в нем стеркобилина.

- Низкий уровень гаптоглобина в крови.

- Повышение в сыворотке крови активности лактатдегидрогеназы-5 (из эритроцитов).

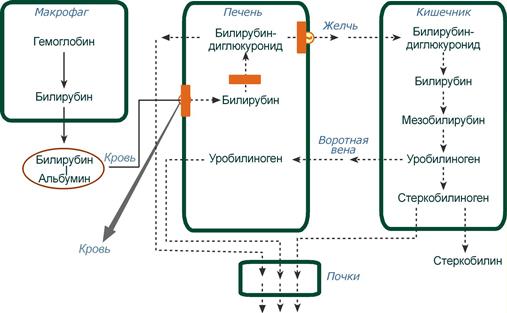

Механическая (подпеченочная) желтуха развивается вследствие снижения оттока желчи при непроходимости желчного протока (закупорка желчного протока опухолями, желчными камнями). При этом происходит растяжение желчных капилляров, увеличивается проницаемость их стенок и не имеющий оттока в кишечник прямой билирубин поступает в кровь, развивается гипербилирубинемия.

Биохимическими маркерами синдрома холестаза (в "чистом" виде, без повреждения гепатоцитов) являются:

- Гипербилирубинемия за счёт связанного (прямого) билирубина.

- В моче высокий уровень билирубина (коричневый цвет, цвет темного пива) и снижено количество стеркобилина, уробилина нет.

- В кале практически отсутствует стеркобилин (обесцвеченность, серовато-белое окрашивание).

- Повышение в сыворотке крови активности ферментов, специфичных для желчных канальцев – щелочная фосфатаза (желчный изофермент), 5′-нуклеотидаза, γ-глутамилтранспептидаза.

- Уменьшение концентрации альбуминов и увеличение содержания α2-, β- и γ-глобулинов в сыворотке крови (протеинограмма для механической желтухи).

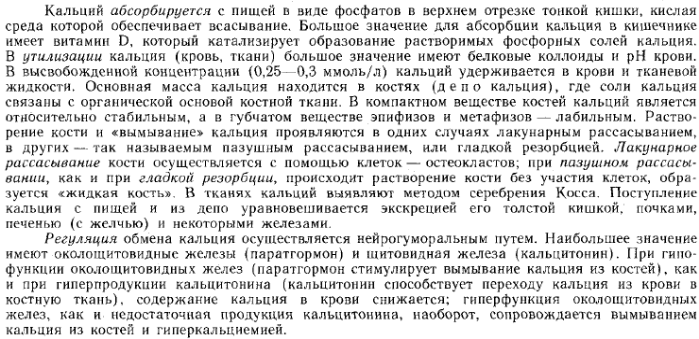

Паренхиматозная (печеночно-клеточная) желтуха – причиной может быть нарушение на всех трех стадиях превращения билирубина в печени:

- извлечение билирубина из крови печеночными клетками,

- конъюгирование билирубина,

- АТФ-зависимая секреция в желчь.

Наблюдается при различных формах гепатитов (вирусные, токсические) и иных поражениях печени.

У младенцев вариантами паренхиматозной желтухи являются физиологические желтухи новорожденных и недоношенных:

- физиологическая желтуха,

- желтуха, вызываемая молоком матери и т.п.

Наследственные желтухи печеночного происхождения представляют собой синдромы Жильбера-Мейленграхта , Дубина-Джонсона , Криглера-Найяра .

Биохимическими маркерами синдрома цитолиза являются:

- Гипербилирубинемия за счёт обеих фракций билирубина – прямой и непрямой. Их концентрация в крови возрастает из-за одновременного нарушения секреции в желчь и увеличения проницаемости мембран клеток печени.

- В моче имеется билирубин (коричневый цвет, цвет черного чая), появляется уробилин.

- В кале стеркобилин снижен или в норме.

- Повышение в сыворотке крови активности ферментов, специфичных для гепатоцитов – ЛДГ-5, АЛТ, АСТ, γ-глутамилтранспептидаза, глутаматдегидрогеназа.

- Уменьшение концентрации альбуминов и увеличение содержания β- и γ-глобулинов в сыворотке крови (протеинограмма для гепатитов).

обычно связано с нарушением его образования и выделения, что ведет к накоплению его в крови- билирубинемии и обусловливает окраску склер, кожи, слизистых в желтый цвет. Поэтому такое состояние обозначается термином желтуха.

а\ Гемолитическая\ надпеченочная- Эта желтуха развивается при повышенном распаде эритроцитов в клетках и образовании большого количества непрямого билирубина. Желтуха, как результат билирубинемии, развивается потому, что печень не успевает переработать весь непрямой билирубин. Проявления патологии- Кровь – много непрямого билирубина.Кал – интенсивно окрашен в желтый цвет, в нем много стеркобилина.Моча - много уробилина.

б\Паренхиматозная \ печеночная\ в результате нарушения захвата билирубина и его конъюгации с глюкуроновой кислотой и экскреции. Отмечается при повреждении гепатоцитов и , следовательно, снижении функции печени , отчего даже обычное количество внепеченочного билирубина не перерабатывается прямой билирубин. Проявления патологии-Кал – бледно окрашен\ мало желчи\ и мало стеркобилина.Моча - мало уробилина. Кровь – увеличение непрямого билирубина. Паренхиматозная желтуха часто отмечается при вирусных гепатитах ; гепатозах – токсических повреждениях печени ядовитыми грибами, медикаментами, солями тяжелых металлов, четыреххлористым углеродом, при беременности и энзимопатиях.

в\ Механическая желтуха Возникает при наличии препятствия для прохождения желчи в желчевыводящих протоках. Затруднение экскреции и регургитация желчи. Причины:1\ камень, закупоривающий общий желчный проток, опухоль поджелудочной железы. При застое желчи в печени возникают очаги некроза с последюущим их замещением ст и развитием цирроза (вторичный билиарный цирроз). Ведет к холемии.

Проявления желтухи1\ Яркое интенсивное желтое окрашивание с зеленоватым оттенком кожи и слизистых 2\ Бесцветный кал цвета известковой замазки \ отсутствие желчи\, в кале отсутствует стеркобилин3\ В моче нет уробилина 4\ Кровь - большое количество прямого билирубина, желчных кислот. Накопление в крови прямого билирубина и желчных кислот предопределяет тяжелую общую интоксикацию и повреждение всех органов и тканей - центральной нервной системы, сердца, почек . Х-м проявлением механической желтухи являются приступы нестерпимого кожного зуда вследствие раздражения нервных рецепторов желчными кислотами.

Среди неконъюгированных гипербилирубинемий основную массу составляют болезнь Жильбера и примыкающие к ней синдромы. Остальные гипербилирубинемий встречаются очень редко (синдромы Криглера — Найяра, Дубина — Джонсона, Ротора). Точных статистических данных о частоте этих синдромов нет.

Болезнь Жильбера относится к наследственным заболеваниям, передающимся по аутосомно-доминантному типу. В патогенезе заболевания играют роль, во-первых, нарушения транспортной функции белков (глутатионтрансферазы и др.), доставляющих неконъюгирован-ный билирубин к гладкому эндоплазматическому ретикулуму (микросомам) гепатоцита и, во-вторых, неполноценность фермента микросом УДФ-глюкуронилтрансферазы, при помощи которого осуществляется конъюгация (соединение) билирубина с глюкуроновой и другими кислотами.

Нарушение конъюгации непрямого билирубина- Криглера- Найяра до ядерной желтухи

Нарущение выведения прямого билирубина- синдром Дабина-Джонсона, Ротора.

11.Нарушение обмена Кальция.Метаболизм кальция в организме. Кальцинозы- причины, патогенез,виды, морфологическая характеристика

Влияет на 1\функцию клеточных мембран, 2\возбудимость нервно-мышечного аппарата 3\ свертывание крови 4\ кислотно-щелочное равновесие 5\ формирование скелета .

Кальциноз выражаются выпадением кальция в тканях с образованием структур каменистой плотности. Матрицей для кальция могут быть белки, гликопротеиды, эластические и коллагеновые волокна.

1. Различают 3 типа известковых дистрофий: 1\метастатическое 2\ дистрофическое 3\ метаболическое

1\ Метастатические - отмечается при интенсивном вымывании кальция из костной ткани и насыщение им крови и тканевой жидкости.

Массивное вымывание кальция из костей отмечается –а\ при гиперпродукции паратгормона в случаях аденомы и гиперплазии паращитовидной железы. В итоге развивается фиброзная остеодистрофия, кости становятся гибкими наподобии резиновых жгутиков. б\ при разрушении костей метастазами опухолей\ рак легких, рак щитовидной железы\ в\ разрушении костей при миеломной болезни\ опухоль из плазматических клеток\ Места отложения кальция- легкие, желудок, стенки артерий, почки, миокард, где отмечается щелочная среда и уменьшение углекислоты. В местах скопления извести, которые легко определяются и макроскопически и микроскопически часто развивается воспалительная реакция.

2\ Дистрофическое обызвествление,петрификация наблюдается в местах глубокой дистрофии и некроза, имеет местный характер. На местах дистрофического обызвествления образуются каменистые образования. А в дальнейшем формируется костная ткань. Петрификация и оссификация являются признаками благоприятного исхода на местах туберкулезных, сифилитических очагов, зон некрозов, хронического воспаления, погибших паразитов, мертвого плода при внематочной беременности.

3\ Метаболическое обызвествление известковая подагра, интерстициальный кальциноз развивается в местах без предшествующего патологического процесса, первично. Это связано с нестойкостью буферных систем, неспособностью коллоидов и белков удерживать кальций в растворенном состоянии.

Исход- неблагоприятен, выпавшая известь не рассасывается или с трудом

Желтуха — симптом различных заболеваний: окрашивание в жёлтый цвет слизистых оболочек, склер и кожи, обусловленное отложением в них жёлчных пигментов.

Классификация • Надпечёночная • Печёночная (печёночноклеточная) • Подпечёночная (холестатическая).

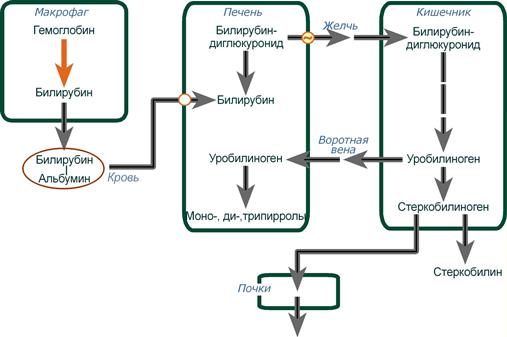

Обмен билирубина • Непрямой билирубин (несвязанный, неконъюгированный) образуется при распаде Hb в клетках ретикуло-эндотелиальной системы (80%) и других гемсодержащих белков (миоглобина, цитохромов и др.) в печени (20%) •• Непрямой билирубин нерастворим в воде, липотропен, почками не выводится, токсичен, в крови связан с альбумином •• Печёночные клетки поглощают непрямой билирубин из крови и конъюгируют его с глюкуроновыми кислотами (с помощью фермента уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы [УДФГТ]) с образованием прямого (связанного, конъюгированного) билирубина •• Прямой билирубин водорастворим, не растворяется в жирах, нетоксичен, может выводиться почками (при циркуляции в крови в больших концентрациях) •• Прямой билирубин выводиться с жёлчью •• В кишечнике под воздействием ферментов бактерий прямой билирубин преобразуется в уробилиногены, которые придают характерную окраску калу. Уробилиногены частично всасываются и по воротной вене попадают в печень, где разрушаются гепатоцитами до ди- и трипирролов. Через средние и нижние прямокишечные вены, анастомозирующие с системой нижней полой вены, уробилиногены попадают в системный кровоток и затем выводятся почками •• У здоровых лиц общий билирубин сыворотки крови в основном представлен непрямым билирубином (не более 20 мкмоль/л), прямой билирубин составляет не более 25% от общего, кал окрашен, в моче присутствуют следы уробилина.

ЭТИОЛОГИЯ

• Надпечёночная желтуха обусловлена усиленным гемолизом эритроцитов •• Отравления веществами, вызывающими гемолиз (например, змеиным ядом, сульфаниламидами, мышьяковистым водородом) •• Переливание несовместимой крови •• Крупные гематомы •• Гемолитическая болезнь новорождённых •• Аутоиммунная гемолитическая анемия •• Наследственные гемолитические анемии (микросфероцитарная анемия Минковского–Шоффара, серповидноклеточная анемия, талассемия и т.д.).

• Печёночная желтуха •• Повреждение гепатоцитов: инфекционный, токсический (лекарства, алкоголь) гепатит, цирроз печени •• Низкая активность УДФГТ у новорождённых (транзиторная желтуха новорождённых) •• Печёночная желтуха может быть наследственной ••• Нарушение транспорта билирубина из гепатоцитов в жёлчь (синдром Дубина–Джонсона) ••• Отсутствие УДФГТ — синдром Криглера–Найара I типа ••• Значительная недостаточность (менее 10% от нормы) УДФГТ — синдром Криглера–Найара II типа ••• Недостаточная активность УДФГТ (синдром Жильбера–Мейленграхта).

• Подпечёночная желтуха развивается при наличии препятствия оттоку жёлчи в двенадцатиперстную кишку •• Камни в жёлчных путях •• Рак желчевыводящих путей и рак головки поджелудочной железы •• Паразитарные поражения печени •• Атрезии желчевыводящих путей.

ПАТОГЕНЕЗ • Все виды желтух объединены одним признаком — гипербилирубинемией, от которой зависит яркость окраски кожи: от светло-лимонного оттенка до оранжево-жёлтого и зелёного или оливково-жёлтого цвета •• Пожелтение кожи и склер начинается при концентрации билирубина более 26 ммоль/л •• Пропитывание кожи пигментом требует времени: при экспериментальной перевязке общего жёлчного протока гипербилирубинемия нарастает через 24 ч, но кожа окрашивается лишь 5–8 дней спустя • Существует 4 основных механизма развития желтухи •• Повышение образования непрямого билирубина (гемолиз) •• Нарушение захвата непрямого билирубина гепатоцитами и его транспорта внутри гепатоцита •• Нарушение процесса конъюгации непрямого билирубина в гепатоцитах •• Нарушение экскреции прямого билирубина из гепатоцита в жёлчный капилляр или обструкция на уровне более крупных желчевыводящих путей.

• Гемолиз •• Концентрация непрямого билирубина в сыворотке крови повышена умеренно (обычно в 2–3 раза), т.к. функции печени не нарушены •• Кал окрашен очень интенсивно (образуется много прямого билирубина и он выводится в жёлчь) •• В моче повышена концентрация уробилина (т.к. уробилиноген в большом количестве всасывается через прямокишечные вены и фильтруется в мочу).

• Гепатиты •• В сыворотке крови повышена концентрация непрямого (нарушение захвата, транспорта и конъюгации) и прямого (нарушение экскреции, разрушение гепатоцитов, нарушение оттока вследствие сдавливания жёлчных протоков в портальных трактах воспалительными инфильтратами) билирубина •• В большинстве случаев в большей степени повышена концентрация прямого билирубина (внутрипечёночный холестаз); нарастание концентрации непрямого билирубина указывает на преобладание некроза гепатоцитов •• Кал обычно обесцвечен, но может быть и не изменен •• Моча тёмная за счёт прямого билирубина (фильтруется в мочу) и уробилиногена (не разрушается в печени, поступает в системный кровоток и фильтруется в мочу).

• Холестаз •• В сыворотке крови повышена концентрация прямого билирубина •• Кал обесцвечен •• Моча тёмная (за счёт фильтрации в мочу прямого билирубина), уробилин в моче отсутствует (т.к. прямой билирубина не поступает в кишечник).

Анамнез • Отягощенный семейный анамнез в отношении анемии, любых проявлений заболеваний печени и желчевыводящий путей • Контакт с больными инфекционным гепатитами, пребывание в эндемичных по гепатитам регионах в течение последних 2 мес, парентеральные вмешательства, введение наркотиков, случайные половые связи в течение последних 6 мес • Работа с гепатотоксичными веществами • Злоупотребление алкоголем • Лечение гепатотоксичными препаратами • Жёлчная колика, желчнокаменная болезнь • Ухудшение общего состояния, уменьшение массы тела.

КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ

• Начало заболевания: с продромального периода (синдром интоксикации, тошнота, рвота, диспепсия — при инфекционных гепатитах), после жёлчной колики (при желчнокаменной болезни), постепенное (при опухолях), после инфекции или переохлаждения (при гемолитических анемиях) • Желтуха при гемолизе неяркая, больной скорее бледен, чем желтушен, при обструкции желтуха с зелёным оттенком, при гепатитах — с оранжевым (при холестатических формах — с зелёным).

• Надпечёночная желтуха •• Спленомегалия преобладает над увеличением печени •• Интенсивная окраска кала •• Проявления анемии.

• Печёночная желтуха •• Увеличение и уплотнение печени с начала заболевания •• Возможен кожный зуд •• Селезёнка иногда увеличена •• При тяжёлых формах могут быть проявления геморрагического синдрома, печёночной энцефалопатии •• Кал обесцвечен на высоте заболевания, моча тёмная •• При хроническом гепатите и циррозе печени — внепечёночные знаки (телеангиэктазии, печёночные ладони), признаки портальной гипертензии, асцит.

• Подпечёночная желтуха •• Кожный зуд, как правило, резко выражен •• Жёлчный пузырь увеличенный и безболезненный при опухолях, при желчнокаменной болезни он может не пальпироваться, однако в его проекции обнаруживают болевую точку •• Печень увеличена •• Кал обесцвечен, моча тёмная •• Признаки основного заболевания.

ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

• ОАК • Функциональные пробы печени • Определение прямого билирубина и уробилина в моче • Протеинограмма • Подсчёт ретикулоцитов, определение осмотической резистентности эритроцитов, исследование мазка крови, проба Кумбса, пункция костного мозга показаны при подозрении на гемолитическую анемию • Маркёры вирусных гепатитов при печёночной желтухе.

• Надпечёночная желтуха •• Концентрация билирубина в сыворотки крови повышена преимущественно за счёт непрямого билирубина •• Другие показатели функциональных проб печени не изменены •• Ретикулоцитоз •• Осмотическая резистентность эритроцитов может быть снижена •• Возможные изменения формы и размеров эритроцитов •• Признаки раздражения костного мозга.

• Печёночная желтуха •• Концентрация билирубина в сыворотке крови повышена преимущественно за счёт прямого билирубина •• Активность АЛТ в сыворотке крови значительно повышена при остром гепатите, незначительно или умеренно — при хроническом •• При холестатических формах острого гепатита повышены концентрации холестерина, -глутамил транспептидазы, ЩФ •• При тяжёлых формах острого гепатита, циррозе печени содержание альбумина, протромбиновый индекс, результаты сулемовой пробы снижены •• Концентрация иммуноглобулинов и результаты тимоловой пробы могут быть повышены.

• Подпечёночная желтуха •• Концентрация билирубина в сыворотке увеличена преимущественно за счёт прямой фракции •• Концентрации холестерин, ЩФ, g -глутамил транспептидазы в сыворотке крови значительно повышены •• Активность АЛТ в сыворотке крови не изменена, при длительном холестазе умеренно повышена •• ПТИ может быть снижен, после введения менадиона натрия бисульфита повышается •• Повышена концентрация a 2- и b -глобулинов.

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ • УЗИ, КТ печени, желчевыводящих путей, поджелудочной железы позволяет диагностировать механическую желтуху, а также выявить пустой жёлчный пузырь (механические препятствия отсутствуют) при холестатической форме острого вирусного гепатита • Обзорная рентгенография грудной клетки позволяет выявить опухоли и их метастазы • При ФЭГДС можно оценить состояние большого дуоденального сосочка и возможность оттока жёлчи через него • Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография или чрескожная чреспечёночная холангиография показаны при сомнительных результатах УЗИ в случаях, когда предполагается блокада внепечёночных жёлчных путей.

ЛЕЧЕНИЕ определяется этиологией заболевания, вызвавшего желтуху — см. Анемия гемолитическая, Анемии гемолитические аутоиммунные, Анемия серповидноклеточная, Гепатит вирусный острый, Гепатит вирусный хронический, Цирроз печени, Болезнь желчнокаменная.

МКБ-10 • P58 Неонатальная желтуха, обусловленная чрезмерным гемолизом • P59 Неонатальная желтуха, обусловленная другими и неуточнёнными причинами • D58 Другие наследственные гемолитические анемии • D59 Приобретённая гемолитическая анемия • A27.0 Лептоспироз желтушно-геморрагический •• E80 Нарушения обмена порфирина и билирубина • P55 Гемолитическая болезнь плода и новорождённого • B15 Острый гепатит A • B16 Острый гепатит B • B17 Другие острые вирусные гепатиты • B18 Хронический вирусный гепатит • B19 Вирусный гепатит неуточнённый

ПРИЛОЖЕНИЯ

Желтуха новорождённых семейная — транзиторная наследственная ( r ) форма гипербилирубинемии, начинающаяся с желтухи через 4 дня после рождения и развивающаяся из-за транзиторного дефекта глюкуронилтрансферазы, связанного с наличием ингибиторов его активности в крови матери; может приводить к билирубиновой энцефалопатии и церебральным параличам. Лечение: своевременные заменные переливания крови и фототерапия. Синонимы: негемолитическая транзиторная желтуха новорождённых, Люцея–Дрисколла синдром, Люцея негемолитическая желтуха. МКБ-10. P59 Неонатальная желтуха, обусловленная другими и неуточнёнными причинами.

Желтуха при кормлении грудью (желтуха от материнского молока) — спонтанно преходящая гипербилирубинемия неизвестной этиологии у здоровых детей в неонатальном периоде. Может быть ранней (появляется в течение 3–4 сут после рождения) или поздней (в течение 4–5 дней после рождения) с максимумом проявлений на 10–15 сут. Максимальная концентрация билирубина может достичь 20–30 мг% (340–510 мкмоль/л). Случаев развития билирубиновой энцефалопатии не описано. Диагностический тест: временное прекращение кормления грудью на 24–48 ч. Лечение: фототерапия, фенобарбитал, адсорбенты билирубина. МКБ-10. P59 Неонатальная желтуха, обусловленная другими и неуточнёнными причинами.

Желтуха ядерная — тяжёлая форма желтухи новорождённых с высокой концентрацией неконъюгированного билирубина в крови, отложением билирубина в базальных ганглиях и ядрах ствола мозга, протекающая с выраженным нарушением мозговых функций. Этиология: избыточное содержание непрямого билирубина в крови (свыше 320 мкмоль/л у доношенных и 150–250 мкмоль/л у недоношенных). Причины гипербилирубинемии: несовместимость матери и плода по группам крови; наследственный сфероцитоз, несфероцитарные гемолитические анемии, гемолиз, обусловленный недостатком витамина К3, приёмом нитрофурантоина, сульфаниламидных препаратов и др., кровоизлияния, пилоростеноз, болезнь Хиршспрунга; метаболические и эндокринные нарушения, обструктивные нарушения (синдром Дабина–Джонсона–Ротора, муковисцидоз, опухоли), сепсис, внутриутробные инфекции, респираторный дистресс-синдром новорождённых, тяжёлый эритробластоз плода. Клиническая картина • Окрашенные в жёлтый цвет околоплодные воды • С рождения умеренная желтуха, прогрессирующая с каждым часом • Артериальная гипотензия • Двигательное беспокойство, судороги • Увеличение паренхиматозных органов • Опистотонус, сонливость, плохое сосание, искажённый или отсутствующий рефлекс Моро; поздние проявления (после 6 мес жизни): глухота, параличи, отставание в умственном развитии. Диагностика, лечение, профилактика, прогноз — см. Эритробластоз плода; дополнительно проводят лечение основного заболевания. Синоним: билирубиновая энцефалопатия. МКБ-10. P57 Ядерная желтуха.

Жильбера синдром (#143500, дефекты гена УДФГТ UGT1A1, 1q21 q23, Â ) — доброкачественная неконъюгированная гипербилирубинемия умеренной выраженности. Распространённость — 5–7%, синдром чаще развивается у лиц мужского пола в юношеском возрасте • В сыворотке крови периодически повышается концентрация непрямого билирубина до 17–85 мкмоль/л. Желтуха непостоянная, может появляться или усиливаться после инфекций, голодания и уменьшаться после приёма фенобарбитала (пробы с фенобарбиталом и голоданием используют в диагностике). Функция печени не нарушена, гистологическая картина не изменена. Прогноз благоприятный, лечения не требуется. Синонимы: синдром Жильбера–Мейленграхта, Мейленграхта желтуха, гипербилирубинемия врождённая, гипербилирубинемия конституциональная, Жильбера–Лербуйе синдром. МКБ-10. E80.4 Синдром Жильбера

Криглера–Найяра синдром (тип I, 218800, r ; тип II, 143500, Â ) — редкое наследственное нарушение, связанное с недостаточностью УДФГТ и проявляющееся неконъюгированной гипербилирубинемией.

• I тип •• В печени полностью отсутствует активность УДФГТ •• Очень высокая концентрация непрямого билирубина в сыворотке крови, развивается ядерная желтуха •• Больные обычно погибают на 1-м году жизни •• Фенобарбитал неэффективен, плазмаферез оказывает временный эффект •• Фототерапия позволяет снизить концентрацию непрямого билирубина в 2 раза •• Энцефалопатия (ядерная желтуха) может развиться в любой момент в течение первых 10–20 лет жизни •• Трансплантация печени приводит к нормализации обмена билирубина, прогноз улучшается • Трансплантацию следует проводить в молодом возрасте, до развития ядерной желтухи.

• II типа •• Активность УДФГТ снижена до 10% и ниже по сравнению с нормальной •• Концентрация непрямого билирубина высокая, но обычно ниже, чем при синдроме Криглера-Найяра I типа •• Фенобарбитал эффективен •• Иногда необходимо сочетанное применение фенобарбитала и фототерапии •• Больные доживают до взрослого возраста.

Сокращения: УДФГТ — уридиндифосфатглюкуронилтрансферазы. Синонимы: желтуха врождённая негемолитическая I типа, гипербилирубинемия негемолитическая с ядерной желтухой. МКБ-10. E80.5 Синдром Криглера–Найара.

Дубина–Джонсона синдром (*237500, дефект гена канальцевого транспортёра органических анионов CMOAT, 10q24 [*601107], r ) — наследственный пигментный гепатоз, обусловленный нарушением транспорта билирубина из гепатоцитов в жёлчь вследствие мутации гена белка, ответственного за гепатобилиарный перенос различных органических анионов; клинически проявляется желтухой с умеренным увеличением содержания в крови прямого билирубина и появлением его в моче; при биопсии печени в гепатоцитах обнаруживают тёмный, буро-оранжевый пигмент (липохром). Лечение: уменьшение билирубинемии фенобарбиталом. Синонимы: Дубина–Джонсона желтуха, желтуха негемолитическая конституциональная с липохромным гепатозом, конъюгационная гипербилирубинемия типа II. МКБ-10. E80.6 Другие нарушения обмена билирубина.

Ротора синдром (*237450, конъюгированная гипербилирубинемия типа I, r ) клинически сходен с синдромом Дубина–Джонсона; в отличие от последнего, при синдроме Ротора отсутствует накопление патологического пигмента в клетках печени, пероральная холецистография часто нормальна, отмечают увеличение экскреции с мочой копропорфирина. МКБ-10. E80.6 Другие нарушения обмена билирубина.

Холестазы редкие • Холестаз с жёлчными камнями, атаксией и нарушением зрения (214980, r ). Клинически: врождённый холестаз, жёлчные конкременты, мозжечковая атаксия, двусторонний птоз, повреждения сетчатки, атрофия зрительного нерва, камптодактилия, желтуха, пруриго. Лабораторно: гигантоклеточный гепатит по результатам биопсии печени • Холестаз внутрипечёночный с нарушением метаболизма тригидроксикопростановой кислоты (*214950, r ). Клинически: врождённая желтуха, внутрипечёночный холестаз, недостаточность жёлчного протока. Лабораторно: отсутствие жёлчных кислот в жёлчи, обнаружение тригидроксипростановой кислоты в жёлчи. Синоним: дефект аллигатора. Примечание. Обычно жёлчные кислоты синтезируются в печени путём гидрогенизации и гидроксилирования стероидного ядра холестерина с окислением боковых цепей. У некоторых низших позвоночных боковые цепи окисляются без гидроксилирования (у аллигаторов тригидроксикопростановая кислота — главный компонент жёлчи) • Холестаз прогрессирующий внутрипечёночный 2 типа (*601847, 2q24, дефект гена PFIC2, r ) — форма тяжёлой холестатической болезни печени; проявляется в грудном возрасте интермиттирующей желтухой и холестазом, быстро прогрессирует к терминальной стадии печёночной недостаточности и смерти в детстве. Клинически: прогрессирующий семейный внутрипечёночный холестаз, перемежающаяся желтуха.

Билирубин — конечный продукт катаболизма порфиринового кольца молекулы гемоглобина, он не содержит ни железа, ни белка. Билирубин формируется в гистиоцитарно-макрофагальной системе. При разрушении гемоглобина и отщеплении от него гема образуется биливердин, который затем восстанавливается в билирубин. Билирубин транспортируется кровью в печень в несвязанной форме (непрямой, или несвязанный билирубин) и в комплексе с альбумином (прямой, или связанный билирубин). Непрямой (несвязанный) билирубин растворим в липидах. В печени билирубин ферментативно связывается с глюкуроновой кислотой, формируя водорастворимый прямой (связанный) билирубин, который экскретируется клетками печени в желчь, а затем попадает в кишечник. В кишечнике благодаря бактериальной активности он преобразовывается в уробилиноген, который затем выводится одним из трех путей: 1) непосредственно экскретируется с калом (как стеркобилин); 2) при всасывании из кишечника в кровь, по воротной вене попадает в печень и повторно экскретируется в желчь (энтерогепатическая циркуляция) или 3) в норме в небольших количествах экскретируется с мочой в виде уробилина.

Билирубин представлен красно-желтыми кристаллами. Для выявления его используют реакцию Гмелина, при которой под воздействием концентрированной азотной кислоты билирубин дает сначала зеленое, а затем синее или пурпурное окрашивание.

Нарушение обмена билирубина связано с расстройством его образования и выделения.

-

Более 80 курсов для обучения Всего 20 минут в день на занятия Персональный преподаватель

Симптомокомплекс, характеризующийся увеличением количества билирубина в крови с накоплением его в тканях и желтушным окрашиванием кожи, склер, слизистых, серозных оболочек и внутренних органов называется желтухой.

Степень желтухи сильно колеблется от внешне едва заметной (желтоватый оттенок кожи и склер) до резко выраженной, когда кожа приобретает интенсивное шафранно-желтое или темно-оливковое окрашивание. Степень желтухи не всегда пропорциональна концентрации билирубина в крови.

Желтуха может возникать при наличии следующих условий:

—увеличенное образование билирубина;

—уменьшенная экскреция печенью;

—обструкция желчного протока.

По механизмам развития желтухи различают три ее вида:

—надпеченочную (гемолитическую);

—печеночную (паренхиматозную);

—подпеченочную (механическую).

Надпеченочная (гемолитическая желтуха) характеризуется повышенным образованием билирубина в связи с увеличенным распадом (гемолизом) эритроцитов. Увеличенное разрушение эритроцитов превышает способность печени связывать билирубин и приводит к накоплению несвязанного билирубина в крови. Это гемобилирубин. Не будучи экскретирован паренхимой печени он дает, так называемую непрямую реакцию (по Гиманс ван ден Бергу), в противоположность холебилирубину, который после выделения в кишечник повторно всасывается в кровь и дает прямую реакцию.

Причины надпеченочной (гемолитической) желтухи те же, что и общего гемосидероза:

—инфекции (сепсис, малярия, желтая лихорадка, возвратный тиф);

—интоксикации (фосфор, мышьяк, гемолитические яды);

—изоиммунные (гемолитическая болезнь новорожденных) и аутоиммунные (гемобластозы, системные заболевания соединительной ткани) конфликты;

—переливание иногруппной, резус-несовместимой или бактериально загрязненной крови;

—массивные кровоизлияния;

—обширные геморрагические инфаркты в связи с избыточным поступлением билирубина в кровь из очага распада эритроцитов;

—врожденные дефекты эритроцитов (наследственные ферментопатии).

При гемолитической желтухе происходит увеличение печени и селезенки. Билирубин усиленно выделяется кишечником, но не почками, поскольку несвязанный (непрямой) билирубин находится в крови в комплексе с альбумином, липидорастворим, поэтому он не фильтруется клубочками почек и не экскретируется с мочой (ахолурическая желтуха). Он не оказывает токсического воздействия на почки и другие паренхиматозные органы. Вместе с тем, у новорожденных может развиваться иногда билирубиновая энцефалопатия, при которой несвязанный билирубин накапливается в базальных ядрах мозга. Эта относительно редкая патология возникает только при увеличении концентрации несвязанного билирубина, который является липидорастворимым и может пересечь гематоэнцефалический барьер. Наиболее частая причина билирубиновой энцефалопатии — тяжелый неонатальный гемолиз, обычно в результате Rh— или АВО-несовместимости крови матери и плода. Внутриклеточное накопление билирубина в мозговых клетках вызывает поражение нейронов и некроз, что может стать причиной смерти в острой стадии. Дети, которые переживают острую стадию, имеют проявления неврологического поражения.

Печеночная (печеночноклеточная, паренхиматозная) желтуха возникает при повреждении гепатоцитов (дистрофии и некрозе их), в результате чего нарушается захват, связывание и экскреция билирубина, что приводит к увеличению его содержания в крови.

Причины печеночной (паренхиматозной) желтухи:

—инфекции (острый и хронический вирусный гепатит — болезнь Боткина, желтая лихорадка, малярия);

—интоксикации (отравления хлороформом, фосфором, мышьяком, СCl4, медикаментами);

—циррозы печени;

—аутоинтоксикации (например, при патологии беременности, ведущей к внутрипеченочному холестазу и повреждению гепатоцитов);

—наследственные пигментные гепатозы (ферментопатические печеночные желтухи, возникающие при наследственных пигментных гепатозах, при которых нарушена одна из фаз внутрипеченочного обмена билирубина.

В патогенезе паренхиматозной желтухи главную роль играют нарушение секреции билирубина печенью и повреждение барьера между желчью и кровью, которые развиваются в результате некроза гепатоцитов. Вследствие этого в кровь поступают все составные части желчи — прямой билирубин и желчные кислоты.

При паренхиматозной желтухе обычно уровень содержания в крови и связанного, и несвязанного билирубина увеличены. Связанный, водорастворимый билирубин обычно появляется в моче. Уровень уробилина в моче обычно повышен, потому что дисфункция печени предотвращает нормальный захват и реэкскрецию поглощенного из кишечника уробилиногена. При этом как в почках, так и в других паренхиматозных органах возникают дистрофические изменения, что сопровождается снижением их функции.

Подпеченочная (механическая) желтуха. Ее еще называют обтурационной желтухой. При подпеченочной желтухе происходит обтурация желчных путей, что приводит к накоплению связанного билирубина проксимальнее преграды в желчных путях и печени (холестаз). Связанный билирубин проникает в кровь, вызывая желтуху. Некоторое количество связанного билирубина экскретируется с мочой. Билирубин не попадает в кишечник, при этом уменьшается количество уробилиногена в кале и моче. При полной обструкции желчных путей отсутствие билирубина изменяет нормальный цвет кала.

Причины подпеченочной (механической) желтухи:

—желчнокаменная болезнь;

—рак:

—желчных путей;

—головки поджелудочной железы;

—Фатерова сосочка двенадцатиперстной кишки;

—метастазы рака другой локализации в перипортальные лимфатические узлы и в печень в области ее ворот,

—лимфогрануломатоз (болезнь Хочкина) или туберкулез с поражением перипоральных лимфоузлов,

—паразитарные заболевания печени (эхинококк, гельминты и др.),

—атрезии (гипоплазии) желчных путей, поствоспалительные и постоперационные стриктуры.

При подпеченочной (механической) желтухе происходит расширение желчных протоков и разрыв желчных капилляров, развивается холемия, которая вызывает не только интенсивную окраску кожи, но и явления общей интоксикации, главным образом от воздействия на организм циркулирующих в крови желчных кислот. В связи с интоксикацией понижается способность крови к свертыванию, появляются множественные кровоизлияния (геморрагический синдром). Накопление билирубина в клетках печени при обтурационой желтухе приводит к токсическому повреждению — дистрофии, и, при тяжелом поражении, некрозу. Затем в участках некроза развивается фиброз, что может привести к билиарному циррозу и хронической печененочной недостаточности. С аутоинтоксикацией связано поражение почек, развитие печеночно-почечной недостаточности.

Не всякое желтое окрашивание кожных покровов говорит о желтухе в истинном смысле слова. Такое окрашивание может наблюдаться при введении в организм некоторых веществ, например акрихина, пикриновой кислоты. Избыточное употребление каротина придает коже, костям и другим органам желтый оттенок.

Читайте также: