Флемоксин при кишечном гриппе

![]()

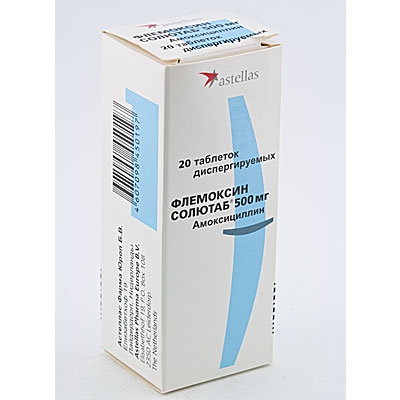

Форма выпуска, состав и упаковка

Таблетки диспергируемые от белого до светло-желтого цвета, овальные, с логотипом фирмы и цифровым обозначением "234" на одной стороне и риской, разделяющей таблетку пополам, на другой стороне.

| 1 таб. | |

| амоксициллина тригидрат | 582.8 мг, |

| что соответствует содержанию амоксициллина | 500 мг |

Вспомогательные вещества: целлюлоза диспергируемая - 17.4 мг, целлюлоза микрокристаллическая - 25.2 мг, кросповидон - 25.2 мг, ванилин - 0.5 мг, ароматизатор мандариновый - 4.5 мг, ароматизатор лимонный - 5.6 мг, сахарин - 6.6 мг, магния стеарат - 3 мг.

5 шт. - блистеры (4) - пачки картонные.

Клинико-фармакологическая группа

Антибиотик группы пенициллинов широкого спектра действия, разрушающийся пенициллиназой

Фармакологическое действие

Бактерицидный кислотоустойчивый антибиотик широкого спектра действия из группы полусинтетических пенициллинов. Нарушает синтез пептидогликана (опорный полимер клеточной стенки) в период деления и роста, вызывает лизис бактерий.

Активен в отношении грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов: Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Clostridium tetani, Clostridium welchii, Neisseria gonorrhoeae, Neisseria meningitidis, Staphylococcus aureus (не продуцирующие β-лактамазы), Bacillus anthracis, Listeria monocytogenes, Helicobacter pylori.

Менее активен в отношении Enterococcus faecalis, Escherichia coli, Proteus mirabilis, Salmonella typhi, Shigella sonnei, Vibrio cholerae.

Не активен в отношении микроорганизмов, продуцирующих β-лактамазы, Pseudomonas spp., Proteus spp. (индол-положительные штаммы), Serratia spp., Enterobacter spp.

Штаммы, продуцирующие пенициллиназу, резистентны к действию амоксициллина.

Фармакокинетика

После приема внутрь амоксициллин абсорбируется быстро и практически полностью (93%), не разрушается в кислой среде желудка. Прием пищи практически не оказывает влияния на абсорбцию препарата. После приема внутрь 500 мг амоксициллина Cmax активного вещества, составляющая 5 мкг/мл, отмечается в плазме крови через 2 ч. При увеличении или уменьшении дозы препарата в 2 раза Cmax в плазме крови также изменяется в 2 раза.

Связывание с белками плазмы составляет 17%. Амоксициллин проникает в слизистые оболочки, костную ткань, внутриглазную жидкость и мокроту в терапевтически эффективных концентрациях. Концентрация амоксициллина в желчи превышает его концентрацию в плазме крови в 2-4 раза. В амниотической жидкости и пуповинных сосудах концентрация амоксициллина составляет 25-30% от его уровня в плазме крови беременной женщины. Амоксициллин плохо проникает через ГЭБ; однако при воспалении мозговых оболочек концентрация в спинномозговой жидкости составляет около 20% от концентрации в плазме крови.

В небольшом количестве выделяется с грудным молоком.

Амоксициллин частично метаболизируется в печени, большинство его метаболитов микробиологически не активны.

Амоксициллин выводится на 50-70% почками в неизмененном виде (путем канальцевой экскреции - 80% и клубочковой фильтрации - 20%), печенью - 10-20%.

При отсутствии нарушения функций почек T1/2 амоксициллина составляет 1-1.5 ч. У недоношенных, новорожденных и детей младше 6 мес - 3-4 ч.

Фармакокинетика в особых клинических случаях

T1/2 амоксициллина не изменяется при нарушении функции печени.

При нарушении функции почек (КК ≤ 15 мл/мин) T1/2 амоксициллина увеличивается и достигает при анурии 8.5 ч.

Амоксициллин удаляется из организма при гемодиализе.

Показания к применению препарата

Инфекционно-воспалительные заболевания, вызванные чувствительными к препарату микроорганизмами:

— инфекции органов дыхания;

— инфекции органов мочеполовой системы;

— инфекции органов ЖКТ;

— инфекции кожи и мягких тканей.

Режим дозирования

Препарат принимают внутрь. Препарат назначают до, во время или после приема пищи. Таблетку можно проглотить целиком, разделить на части или разжевать, запив стаканом воды, а также можно развести в воде с образованием сиропа (в 20 мл) или суспензии (в 100 мл), обладающих приятным фруктовым вкусом.

Режим дозирования устанавливают индивидуально, с учетом тяжести течения заболевания, чувствительности возбудителя к препарату, возраста пациента.

В случае инфекционно-воспалительных заболеваний легкой и средней тяжести рекомендуется применение препарата по следующей схеме: взрослым и детям старше 10 лет назначают по 500-750 мг 2 раза/сут или по 375-500 мг 3 раза/сут; детям в возрасте от 3 до 10 лет назначают по 375 мг 2 раза/сут или по 250 мг 3 раза/сут; детям в возрасте от 1 до 3 лет назначают по 250 мг 2 раза/сут или по 125 мг 3 раза/сут.

Суточная доза препарата для детей (включая детей до 1 года) составляет 30-60 мг/кг/сут, разделенная на 2-3 приема.

При лечении тяжелых инфекций, а также при труднодоступных очагах инфекции (например, острый средний отит) рекомендуется трехкратный прием.

При хронических заболеваниях, рецидивирующих инфекциях, инфекциях тяжелого течения взрослым назначают по 0.75-1 г 3 раза/сут; детям - 60 мг/кг/сут, разделенные на 3 приема.

При острой неосложненной гонорее назначают 3 г препарата в 1 прием в сочетании с 1 г пробенецида.

Пациентам с нарушением функции почек при КК≤10 мл/мин дозу препарата уменьшают на 15-50%.

В случае инфекций легкой и средней тяжести течения препарат принимают в течение 5-7 дней. Однако при инфекциях, вызванных Streptococcus pyogenes, продолжительность лечения должна составлять не менее 10 дней.

Прием препарата необходимо продолжать в течение 48 ч после исчезновения симптомов заболевания.

Прием препарата необходимо продолжать в течение 48 ч после исчезновения симптомов заболевания.

Побочное действие

Со стороны пищеварительной системы: редко - изменение вкуса, тошнота, рвота, диарея, дисбактериоз, стоматит, глоссит; в отдельных случаях - умеренное повышение активности печеночных трансаминаз, холестатическая желтуха, печеночный холестаз, острый цитолитический гепатит, псевдомембранозный и геморрагический колиты.

Со стороны мочевыделительной системы: развитие интерстициального нефрита, кристаллурия.

Со стороны системы кроветворения: лейкопения, нейтропения, тромбоцитопеническая пурпура, эозинофилия, тромбоцитопения, агранулоцитоз, гемолитическая анемия.

Со стороны нервной системы: возбуждение, тревожность, бессонница, атаксия, спутанность сознания, изменение поведения, депрессия, периферическая невропатия, головная боль, головокружение, эпилептические судороги.

Аллергические реакции: кожные реакции, главным образом, в виде специфической макуло-папулезной сыпи, крапивница, гиперемия кожи, эритематозные высыпания, ринит, конъюнктивит, многоформная экссудативная эритема (синдром Стивенса-Джонсона), лихорадка, артралгия, эозинофилия, эксфолиативный дерматит, реакции, сходные с сывороточной болезнью, токсический эпидермальный некролиз, аллергический васкулит, острый генерализованный экзантематозный пустуллез; в отдельных случаях - анафилактический шок, ангионевротический отек.

Прочие: затрудненное дыхание, кандидомикоз влагалища, суперинфекция (особенно у пациентов с хроническими заболеваниями или пониженной резистентностью организма).

Противопоказания к применению препарата

— повышенная чувствительность к компонентам препарата;

— повышенная чувствительность к другим бета-лактамным антибиотикам, в т.ч. к другим пенициллинам, цефалоспоринам, карбапенемам.

С осторожностью следует применять препарат при поливалентной повышенной чувствительности к ксенобиотикам, инфекционном мононуклеозе, лимфолейкозе, заболеваниях ЖКТ в анамнезе (особенно при колите, связанном с применением антибиотиков), почечной недостаточности, при беременности и в период лактации, аллергических реакциях (в т.ч. в анамнезе).

Применение препарата при беременности и кормлении грудью

Применение препарата Флемоксин Солютаб ® при беременности и в период лактации возможно в том случае, если ожидаемая польза терапии для матери превышает риск развития побочных эффектов у плода и грудного ребенка.

В небольших количествах амоксициллин выделяется с грудным молоком, что может привести к развитию явлений сенсибилизации у грудного ребенка.

Применение при нарушениях функции почек

Пациентам с нарушением функции почек при КК≤10 мл/мин дозу препарата уменьшают на 15-50%.

Особые указания

Назначать препарат больным с инфекционным мононуклеозом и лимфолейкозом следует с осторожностью, поскольку высока вероятность появления экзантемы неаллергического генеза.

Наличие эритродермии в анамнезе не является противопоказанием для назначения препарата Флемоксин Солютаб ® .

Возможна перекрестная устойчивость с препаратами пенициллинового ряда и цефалоспоринам.

Появление тяжелой диареи, характерной для псевдомембранозного колита, является показанием для отмены препарата.

При курсовом лечении необходимо контролировать состояние функции органов кроветворения, печени и почек.

Возможно развитие суперинфекции за счет роста нечувствительной к препарату микрофлоры, что требует соответствующего изменения антибактериальной терапии.

При лечении легкой диареи на фоне курсового лечения следует избегать противодиарейных лекарственных средств, снижающих перистальтику кишечника; можно использовать каолин- или аттапульгитсодержащие противодирейные лекарственные средства. Лечение обязательно продолжается еще 48-72 ч после исчезновения клинических симптомов заболевания.

При одновременном применении эстрогенсодержащих пероральных контрацептивов и амоксициллина следует, по возможности, использовать другие или дополнительные методы контрацепции.

Влияние на способность к вождению автотранспорта и управлению механизмами

Не сообщалось о неблагоприятном воздействии препарата на способность к управлению транспортными средствами или работе с механизмами.

Передозировка

Симптомы: нарушения функции ЖКТ - тошнота, рвота, диарея; следствием рвоты и диареи может быть нарушение водно-электролитного баланса.

Лечение: назначают промывание желудка, активированный уголь, солевые слабительные средства; применяют меры для поддержания водно-электролитного баланса, гемодиализ.

Лекарственное взаимодействие

Пробенецид, фенилбутазон, оксифенбутазон, диуретики, аллопуринол, НПВС, в меньшей степени - ацетилсалициловая кислота и сульфинпиразон подавляют канальцевую секрецию пенициллинов, что приводит к увеличению T1/2 и повышению концентрации амоксициллина в плазме крови.

Бактерицидные антибиотики (в т.ч. аминогликозиды, цефалоспорины, ванкомицин, рифампицин) при одновременном приеме проявляют синергизм.

Возможен антагонизм при приеме с некоторыми бактериостатическими препаратами (например, хлорамфеникол, сульфаниламиды).

Одновременный прием амоксициллина с эстрогенсодержащими пероральными контрацептивами может снижать эффективность последних и повышать риск ациклических кровотечений.

Антациды, глюкозамин, слабительные лекарственные средства, аминогликозиды, пища снижают абсорбцию. Аскорбиновая кислота повышает абсорбцию.

Повышает эффективность непрямых антикоагулянтов (подавляя кишечную микрофлору, снижает синтез витамина К и протромбиновый индекс); усиливает всасывание дигоксина.

Одновременное применение амоксициллина с аллопуринолом повышает риск развития кожной сыпи.

Условия отпуска из аптек

Препарат отпускается по рецепту.

Условия и сроки хранения

Препарат следует хранить в недоступном для детей месте при температуре не выше 25°C. Срок годности - 5 лет.

ИНФЕКЦИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА

КЛАССИФИКАЦИЯ

Инфекции ЖКТ классифицируют в зависимости от их основной локализации, этиологии и клинической картины. Среди заболеваний бактериальной этиологии выделяют инфекции ороцервикальной области (в данной главе не рассматриваются), инфекции желудка (гастрит, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки), инфекции кишечника - острая диарея (энтерит и энтероколит).

ИНФЕКЦИИ ЖЕЛУДКА

Этиология и патогенез

Основным возбудителем инфекций желудка является H.pylori, в незначительной части случаев этиологическим агентом может быть H.heilmannii. H.pylori колонизует слизистую оболочку желудка у значительной части взрослого населения. По окончательно не установленным причинам (повышенная вирулентность отдельных штаммов микроорганизма, сниженная резистентность организма хозяина, внешние условия) у части инфицированных людей развивается клинически выраженная картина. Ее основными проявлениями являются:

- хронический гастрит (пангастрит или антральный);

- язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки;

- аденокарцинома желудка;

- лимфома желудка.

Ключевым моментом в патогенезе язвы двенадцатиперстной кишки является развитие антрального гастрита, приводящего к снижению секреции соматостатина - фактора, ингибирующего продукцию гастрина. Гиперпродукция гастрина обусловливает высокий уровень кислотообразования. Попадающая в двенадцатиперстную кишку кислота вызывает метаплазию кишечного эпителия и, в конечном счете, формирование язвенной болезни. Формированию язвенной болезни желудка обычно предшествует развитие пангастрита.

Выбор антимикробных препаратов

К настоящему времени убедительно показано, что эрадикация H.pylori из слизистой оболочки желудка не только приводит к ускорению заживления язвы, но и предотвращает ее рецидив. Проведение антимикробной терапии, направленной на эрадикацию возбудителя, показано при наличии следующих патологических состояний:

- язвенная болезнь желудка;

- язвенная болезнь двенадцатиперстной кишки;

- лимфомы желудка.

При функциональных расстройствах (неязвенная диспепсия), рефлюкс-эзофагите эффективность антибактериальной терапии однозначно не подтверждена.

Несмотря на чувствительность H.pylori in vitro ко многим АМП в клинике при проведении монотерапии всеми известными препаратами удается получить лишь невысокий процент эрадикации возбудителя, что вызвало необходимость разработки схем комбинированной терапии. Применявшиеся ранее комбинации из двух АМП ("двойная" терапия) оказались недостаточно эффективными.

Согласно современным рекомендациям (Мааст-рихт2). различают терапию первой и второй линии.

В терапию первой линии входят три компонента:

*Омепразол, эзомепразол, ланзопразол, пантопразол, рабепразол

В случае неуспеха терапии первой линии, назначают терапию второй линии, в которую входят четыре компонента:

Дозы препаратов при проведении эрадикационной терапии представлены в табл. 1. Длительность лечения составляет как минимум 7 дней.

Таблица 1. Схемы антибактериальной терапии для эрадикации H.pylori

| Препарат | Дозы | Длительность лечения |

|---|---|---|

| Амоксициллин | 1,0 г каждые 12 ч | Не менее 7 сут |

| Метронидазол* | 0,5 г каждые 8-12 ч | |

| Тетрациклин | 0,5 г каждые 6 ч | |

| Висмута субцитрат (или субсалицилат) | 0,12 г каждые 6 ч | |

| Кларитромицин | 0,5 г каждые 12 ч |

*Возможно применение тинидазола

Судить о преимуществах каждой из этих схем не представляется возможным, поскольку сравнительные исследования их эффективности не проводились.

Схемы тройной терапии наиболее удобны для пациентов, так как при их применении отмечается наименьшая частота НР. ИПП не только обеспечивают эффективное уменьшение кислотообразования, но и проявляют синергизм с АМП.

"Квадротерапия" является высокоэффективной, но более дорогостоящей, и ее применение сопряжено с более высокой частотой НР по сравнению с "тройной".

Эффективность терапии необходимо оценивать клинически. При полном исчезновении симптоматики дополнительные методы исследования не показаны. При сохранении клинической картины необходимо использовать неинвазивные (дыхательный тест с мочевиной, серология) или инвазивные (уреазный тест, гистологическое исследование, выделение культуры возбудителя) методы контроля эффективности лечения.

Основными причинами неэффективности эрадикационной терапии являются недостаточная исполнительность (комплаентность) пациентов и формирование у H.pylori приобретенной устойчивости к АМП. Наиболее широко распространена устойчивость к метронидазолу, резистентность к кларитромицину отмечается реже. Устойчивость к амоксициллину практически отсутствует.

Эмпирическую терапию инфекций H.pylori необходимо планировать, учитывая локальные данные о частоте распространения устойчивости. Резистентность к кларитромицину связана с высокой частотой неудач, меньшее значение имеет резистентность к метронидазолу.

Режим терапии после неэффективности первого и второго курсов лечения целесообразно выбирать на основе данных о чувствительности возбудителя у конкретного пациента.

К сожалению, данные о частоте распространения устойчивости среди H.pylori на территории России крайне ограничены, что не позволяет предложить обоснованные рекомендации. Исходя из самых общих соображений, в качестве схемы первого ряда можно рекомендовать комбинацию ИПП, амоксициллина и кларитромицина. Для повторного курса можно назначать "квадротерапию".

ОСТРАЯ ДИАРЕЯ

Этиология и патогенез

Известны следующие физиологические механизмы развития диареи:

- увеличение секреции электролитов эпителием кишечника, вызывающее массивную потерю жидкости;

- понижение абсорбции из просвета кишечника электролитов и питательных веществ, развивающееся вследствие повреждения щеточной каемки эпителия толстого или тонкого кишечника;

- повышение осмолярности кишечного содержимого вследствие дефицита сахаролитических ферментов и непереносимости лактозы;

- нарушение двигательной активности кишечника.

В основе двух первых механизмов диареи лежит инфекция. Этиологическими агентами диареи могут быть бактерии, вирусы и простейшие. Этиология, патогенез и клинико-лабораторная картина диареи в значительной степени связаны между собой, что позволяет со значительной долей вероятности обосновывать эмпирическую терапию до выявления этиологии микробиологическими методами. На основании клинико-лабораторных данных выделяют несколько форм инфекций кишечника (табл. 2).

Таблица 2. Клинико-лабораторные характеристики и этиология инфекций кишечника

| Клинико-лабораторные характеристики | Этиология | |

|---|---|---|

| "Водянистая диарея" Обильный жидкий стул умеренной частоты | ||

Признаки воспаления в фекалиях (лейкоциты) отсутствуют

Энтеротоксигенные E.coli

Энтеропатогенные E.coli

Salmonella spp.

C.perfringens

B. cereus

S.aureus

C.parvum

Частый скудный стул, болезненная дефекация,тенезмы

В фекалиях примеси крови, слизи, лейкоциты

Энтероинвазивные E.coli

Энтерогеморрагические E.coli

V.Parahaemolyticus

S.enteritidis

Aeromonas spp.

Plesiomonas spp.

Y.enterocolitica

Campylobacter spp.

C. difficile

Диарея различной степени тяжести

Признаки генерализованной инфекции

Возможны внекишечные очаги (менингит, пневмония и эмпиема плевры, эндокардит и перикардит, артрит, абсцессы печени, селезенки, мягких тканей, пиелонефриты)

S.paratyphi A, B, C

Y.enterocolitica

Y.pseudotuberculosis

C.jejuni

Непосредственной причиной диареи, вызываемой V.cholerae, энтеротоксигенными и энтеропатогенными E.coli, а также некоторыми сальмонеллами является продукция микроорганизмами энтеротоксинов, вызывающих выход электролитов и жидкости в просвет кишечника. Перечисленные микроорганизмы способны к адгезии к кишечному эпителию, пролиферации и токсинообразованию в кишечнике, однако для них нехарактерны инвазия и цитотоксические эффекты в отношении кишечного эпителия.

B.cereus, C.perfringens и S.aureus вызывают диарею в результате продукции различных по свойствам токсинов. Токсинообразование происходит в ходе пролиферации микроорганизмов в контаминированных пищевых продуктах, в то время как пролиферация микроорганизмов в кишечнике не имеет существенного значения.

Вирусы и G.lamblia поражают проксимальные отделы тонкого кишечника, не вызывая выраженного местного воспаления.

"Кровянистая" диарея (дизентериеподобный синдром).

Возбудителями диареи, сопровождающейся поражением слизистой оболочки толстого и дистального отдела тонкого кишечника, являются Shigella spp. энтероинвазивные E.coli, V.parahaemolyticus и некоторые сальмонеллы (чаще S.enteritidis). Причиной развития патологических изменений в кишечнике является продукция цитотоксического токсина Шига и сходных токсинов, а также способность микроорганизмов к инвазии в клетки эпителия.

Отдельного упоминания заслуживают штаммы энтерогеморрагической E.coli (серотип О157:Н7, реже других серотипов), продуцирующие токсин, сходный с токсином Шига, и вызывающие, кроме геморрагического колита, гемолитико-уремический синдром.

Поражения кишечника, вызываемые Y.enterocolitica и C.jejuni, связаны, в основном, с инвазивными свойствами этих микроорганизмов.

C.difficile вызывает заболевания различной степени тяжести от сравнительно легких антибиотик-ассоциированных диарей до угрожающего жизни псевдомембранозного колита. Псевдомембранозный колит вызывают штаммы микроорганизма, продуцирующие цитотоксины.

Из простейших наиболее частым возбудителем диареи с выраженными признаками воспаления вызывает E.histolytica (амебная дизентерия).

Системные проявления кишечных инфекций. Кишечные патогены, основным фактором вирулентности которых является инвазивность, способны проникать в лимфоидную ткань кишечника и пролиферировать в этих локусах. В ряде случаев наблюдается выход микроорганизмов за пределы лимфоидной ткани и развитие бактериемии с соответствующей клинической картиной. В качестве редких осложнений возможно формирование внекишечных очагов инфекции различной локализации.

В наибольшей степени способность к генерализации свойственна сальмонеллам тифопаратифозной группы.

Под "диареей путешественников" понимают три и более случая неоформленного стула в сутки при перемене места постоянного жительства. Возбудителями "диареи путешественников" могут быть все известные кишечные патогены в зависимости от их превалирования в отдельных географических регионах. Так, например, у людей, побывавших в России, часто описывают легкую водянистую диарею, вызываемую C.parvum.

Выбор антимикробных препаратов

Целесообразность проведения антимикробной терапии и ее характер полностью зависят от этиологии диареи и, соответственно, от особенностей диарейного синдрома. Первичный осмотр пациента и визуальное исследование фекалий (оценка наличия крови и слизи) позволяют со значительной долей вероятности судить о возможной этиологии диареи до получения результатов бактериологического исследования. Важную дополнительную информацию может представить простая микроскопия фекалий, окрашенных метиленовым синим (увеличение x 400), позволяющая оценить присутствие лейкоцитов.

При "водянистой" диарее, вызванной бактериями, продуцирующими энтеротоксины, а также вирусами и простейшими, антибактериальная терапия не показана. В этом случае основу лечения составляет патогенетическая терапия, направленная на поддержание водно-электролитного баланса (пероральная или парентеральная регидратация). АМП показаны лишь при холере с целью сокращения периода бактериовыделения и предотвращения распространения возбудителя в окружающей среде.

Диарея с выраженными признаками воспаления (присутствие крови, гноя, слизи и лейкоцитов в фекалиях), сопровождающаяся лихорадкой, скорее всего, вызвана патогенами (табл. 2), в отношении которых назначение этиотропных препаратов может обеспечить клинический и бактериологический эффект. Активностью in vitro и подтвержденной клинической эффективностью при дизентериеподобном синдроме обладают: фторхинолоны; ко-тримоксазол; ампициллин; тетрациклины; налидиксовая кислота.

Однако на территории России среди основных возбудителей острой диари, прежде всего Shigella spp., Salmonella spp., энтероинвазивных E.coli, наблюдается высокая частота распространения приобретенной резистентности к ко-тримоксазолу, ампициллину и тетрациклинам. Необходимо также иметь в виду, что сальмонеллы могут вызывать как "водянистую" диарею, так и диарею с выраженными признаками воспаления, а также генерализованные процессы. Препараты выбора для лечения диареи известной этиологии приведены в табл. 3.

Таблица 3. Препараты выбора для лечения диареи известной этиологии

| Возбудитель | Взрослые |

|---|---|

| Shigella spp., Этероинвазивные E.coli Aeromonas spp. Plesiomonas spp. | Фторхинолоны Норфлоксацин по 0,4 г каждые 12 ч в течение 3-5 дней Ципрофлоксацин по 0,5 г каждые 12 ч в течение 3-5 дней Офлоксацин по 0,2 г каждые 12 ч в течение 3-5 дней Ко-тримоксазол по 0,96 г каждые 12 ч |

| Salmonella spp. | При легких формах "водянистой" диареи антибиотики не показаны. При тяжелых формах и у пациентов с сопутствующими заболеваниями - фторхинолоны (внутрь или парентерально). Норфлоксацин по 0,4 г каждые 12 ч в течение 5-7 дней. Ципрофлоксацин по 0,5 г каждые 12 ч в течение 5-7 дней. Офлоксацин по 0,2 г каждые 12 ч в течение 5-7 дней Цефтриаксон по 1,0-2,0 г каждые 24 ч в течение 5-7 дней. |

| S.typhi S.paratyphi A, B, C | Ципрофлоксацин по 0,5 г каждые 12 ч в течение 10 дней. Цефтриаксон по 2,0 г каждые 24 ч в течение 10 дней. |

| Campylobacter spp.* | Эритромицин по 0,5 г каждые 6 ч в течение 5 дней. Фторхинолоны Норфлоксацин по 0,4 г каждые 12 ч в течение 5-7 дней Ципрофлоксацин по 0,5 г каждые 12 ч в течение 5-7 дней Офлоксацин по 0,2 г каждые 12 ч в течение 5-7 дней |

| V.cholerae | Ципрофлоксацин 1,0 г однократно Норфлоксацин по 0,4 г каждые 12 ч в течение 3 дней Доксициклин внутрь 0,3 г однократно |

| V.parahaemolyticus | Эффективность антибиотиков не доказана, возможно применение тетрациклинов, фторхинолонов |

| E.coli O157:H7 | Целесообразность антибактериальной терапии не подтверждена, возможно ухудшение состояния |

| Y.enterocolitica | Ко-тримоксазол по 0,96 г каждые 12 ч Фторхинолоны Норфлоксацин по 0,4 г каждые 12 ч в течение 5 дней Ципрофлоксацин по 0,5 г каждые 12 ч в течение 5 дней Офлоксацин по 0,2 г каждые 12 ч в течение 5 дней Цефтриаксон по 1,0-2,0 г каждые 24 ч в течение 5 дней |

| E.histolytica | Метронидазол по 30 мг/кг/сут в 3 приема в течение 8-10 дней |

| G.lamblia | Метронидазол по 0,25 мг каждые 8 ч в течение 7 дней. |

*В регионах с высокой частотой распространения инфекций, вызываемых Campylobacter spp., рекомендуется комбинированная эмпирическая терапия ко-тримоксазолом и эритромицином (по 40 мг/кг/сут каждые 6 ч в течение 5 дней).

Основываясь на данных об эффективности АМП при острой диареи, вызванной различными возбудителями, можно обосновать показания и схемы проведения эмпирической терапии. У взрослых средствами выбора являются фторхинолоны, у детей, несмотря на распространение устойчивости, целесообразно применять ко-тримоксазол. Показания к проведению эмпирической терапии острой диареи и схемы назначения АМП суммированы в табл. 4.

Осторожно: ротавирусная инфекция!

У вашего ребёнка тошнота, рвота, понос, насморк, покашливания, интоксикация и поднялась температура выше 37,5? В таком случае можно предположить, что он заразился ротавирусной инфекцией. Что делать? Как защитить от болезни себя и других членов семьи?

Ротавирусное заболевание (ротавирусный гастроэнтерит) — острая вирусная болезнь с преимущественным заболеванием детей; характеризуется симптомами общей интоксикации, поражением желудочно-кишечного тракта, дегидратацией. Заболеть ротавирусной инфекцией могут люди в любом возрасте, однако чаще всего болеют дети от 6 месяцев до года — двух.

Возбудитель относится к семейству Reoviridae, роду Rotavirus. Название ротавирусы получили от латинского rota — колесо, так как вирусные частицы под электронным микроскопом выглядят как маленькие колесики с толстой втулкой, короткими спицами и тонким ободом. Ротавирусы животных для человека непатогенны. Ротавирусы устойчивы во внешней среде. Источником инфекции служит больной человек или здоровый вирусоноситель. Вирус размножается в клетках слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и выделяется с калом на протяжении до 3 нед (чаще 7-8 дней от начала болезни). Поражение слизистой пищеварительного тракта нарушает переваривание пищи и приводит к развитию сильной диареи и обезвоживанию организма. Основной механизм передачи ротавирусной инфекции – пищевой. Заражение происходит фекально-оральным путем. Иммунитет к ротавирусной инфекции в большинстве случаев возникает в раннем детстве после перенесенного заболевания. Иммунитет нестойкий, поэтому у взрослых с низким уровнем антител заболевание может повториться. Симптомы и течение. Инкубационный период длится от 15 ч до 7 дней (чаще 1-2 дня). Заболевание начинается остро. У большинства госпитализированных детей температура тела достигает 37,9°С и выше, а у некоторых может подниматься до 39°С и выше. При легких формах болезни как у взрослых, так и у детей выраженной лихорадки не бывает. Первые симптомы ротавируса это боли в животе (в эпигастральной области острые, схваткообразные), рвота (до 3-4 раз в сутки), недомогание, повышение температуры (до 38 С). Характерен обильный жидкий водянистый стул без примеси слизи и крови. Более тяжелое течение обычно обусловлено наслоением вторичной инфекции. У половины больных отмечается рвота. У взрослых больных на фоне умеренно выраженной интоксикации и субфебрильной температуры появляются боли в эпигастральной области, рвота и понос. Лишь у отдельных больных рвота повторяется на 2-3-й день болезни. У взрослых нередко выявляется гиперемия и зернистость слизистой оболочки мягкого неба, небных дужек, язычка, а также гиперемия склер. Признаки общей интоксикации отмечаются лишь у 10% общего числа больных, выражены слабо. К описанным симптомам инфекции очень быстро присоединяется острый понос (диарея). Понос обильный желтоватого цвета с резким неприятным, кислым запахом. При осмотре больного можно заметить покраснение конъюнктивы глаз, слизистой оболочки зева и небных дужек (воспаленное горло). Характерно громкое урчание в животе. У некоторых больных отмечается примесь слизи и крови в испражнениях, что всегда свидетельствует о сочетании ротавирусного заболевания с бактериальной инфекцией (шигеллез, эшерихиоз, кампилобактериоз). У этих больных более выражены лихорадка и общая интоксикация. Основная опасность ротавирусной инфекции связана с обезвоживанием организма из-за сильного поноса. Течение ротавирусной инфекции обычно доброкачественное. Ротавироз заканчивается через 4-7 дней полным выздоровлением. Взрослый человек может даже не заметить, что он носитель ротавирусной инфекции, болезнь, как правило, протекает со стертыми симптомами: недлительный, возможно единоразовый случай поноса, снижение аппетита, кратковременное повышение температуры. Но в этот период человек является заразным! Диагностика. Диагностические признаки ротавирусной инфекции: — характерный эпиданамнез (групповой характер заболевания в зимнее время года); — острое начало болезни; — повышение температуры тела; — синдром интоксикации; — ведущий симптом — рвота; — характерна водянистая диарея; — умеренно выраженные боли в животе; — метеоризм. Лабораторная диагностика основана на обнаружении ротавирусов в фекалиях и/или антител в сыворотке крови. Оптимальные сроки обследования — 1-4 день болезни. Лечение. Специфического лечения ротавирусной инфекции не существует. Показано симптоматическое лечение ротавируса: лечение поноса (главным образом адекватная регидратация организма), снижение температуры, легкая диета и ферментные препараты (Смекта, Креон). В диете ограничивают молоко, молочные и богатые углеводами продукты (овощи, фрукты, бобовые). Патогенетическая терапия. Цель — восстановление потерь жидкости и электролитов. Средства от ротавирусной инфекции для детей. Оральную регидратацию проводят глюкозо-солевыми растворами (ре-гидрон, цитроглюкосолан, оралит). При тяжелой форме обезвоживания показана инфузионная терапия. Широко применяют ферментные препараты (панкреатин, мезим-форте, дигестал, панзинорм), биологические препараты (лактобактерин, нутролин В и др.). Антибиотики не показаны. Антибактериальные препараты назначают только детям раннего возраста при смешанных вирусно-бактериальных инфекциях, наличии сопутствующих заболеваний микробной природы. В терапию тяжелых форм ротавирусных диарей включают специфический лактоглобулин. Профилактика. Профилактика заключается в соблюдении мер личной гигиены и изолировании больного во время болезни. Ротавирусная инфекция хорошо передается через грязные руки, поэтому уже с малых лет необходимо учить ребенка мыть руки перед едой и по возвращению с улицы.

Читайте также: