Действующие приказы мз рк по вирусному гепатиту

3.1. ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Профилактика вирусных гепатитов.

Общие требования к эпидемиологическому надзору за вирусными гепатитами

Дата введения 2000-07-01

1. РАЗРАБОТАНЫ Научно-исследовательским институтом вирусологии им. И.Д. вановского РАМН (Клименко С.М., Шахгильдян И.В., Хухлович П.А.); Научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи (Михайлов М.И.); Санкт-Петербургским НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (Мукомолов С.Л., Шляхтенко Л.И.), ГИСК им. Л.А.Тарасевича (Горбунов М.А.); Гематологическим научным центром РАМН (Голосова Т.В); НИИ дезинфектологии Минздрава России (Пантелеева Л.Г., Абрамова И.М.); Минздравом России (Наркевич М.И., Дементьева Л.А., Тымчаковская И.М.); Хабаровским НИИ эпидемиологии и микробиологии (Богач В.В.); Федеральным центром госсанэпиднадзора Минздрава России (Коршунова Г.С., Ясинский А.А.); ЦГСЭН в г.Москве (Лыткина И.Н., Храпунова И.А., Чистякова Г.Г.); ЦГСЭН в Московской обл. (Каира А.Н.); ЦГСЭН в г.Липецке (Сидорова З.В.); ЦГСЭН в Нижегородской обл. (Погодина Л.В.), ЦГСЭН в г.Санкт-Петербурге (Крыга Л.Н.); ЦГСЭН в Самарской обл. (Трошкина Н.П.); ЦГСЭН в Тульской области (Бажанина Н.А.).

2. УТВЕРЖДЕНЫ Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 1 февраля 2000 г.

3. Введены впервые.

4. Регистрации не подлежат, т.к. носят организационно-технический характер (письмо Минюста России от 16.03.00 N 1796-ЭР).

1. Область применения

1. Область применения

1.2. Санитарные правила устанавливают основные требования к комплексу организационных, лечебно-профилактических, гигиенических и противоэпидемических мероприятий, проведение которых обеспечивает предупреждение и распространение заболеваний вирусными гепатитами.

1.3. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

1.4. Контроль за выполнением настоящих санитарных правил осуществляют органы и учреждения госсанэпидслужбы России.

2. Нормативные ссылки

3. Общие положения

3.1. Вирусные гепатиты (ВГ) - особая группа антропонозных инфекций, вызываемых возбудителями с выраженными гепатотропными свойствами.

По этиологической структуре, патогенезу, эпидемиологии, клинике и исходам эти заболевания крайне неоднородны. Различают 6 самостоятельных нозологических форм с известными возбудителями, обозначаемыми как вирусы гепатитов А, В, С, D, Е, G, а также другие гепатиты, этиология которых слабо изучена или не установлена.

3.2. В целях предупреждения возникновения и распространения вирусных гепатитов необходимо своевременно и в полном объеме проводить комплексные организационные, лечебно-профилактические, гигиенические и противоэпидемические мероприятия.

3.3. Для профилактики внутрибольничного заражения парентеральными вирусными гепатитами первостепенное значение имеют меры, направленные на предупреждение заражения вирусами гепатитов В, D, С и G при использовании изделий медицинского назначения: в т.ч. инструментов, загрязненных кровью и другими биологическими жидкостями, а также при переливании крови и/или ее компонентов.

После использования все изделия медицинского назначения подлежат дезинфекции с последующей предстерилизационной очисткой и стерилизацией.

Проведение таких мероприятий регламентируется соответствующими нормативными правовыми документами, а также организационно-распорядительными документами Минздрава России.

4. Первичные мероприятия, проводимые в очагах вирусных гепатитов (ВГ)

4.1. Первичные мероприятия, направленные на локализацию и ликвидацию очага, осуществляет врач лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ) или другой медицинский работник, выявивший больного.

4.2. Выявление больных вирусными гепатитами осуществляют медицинские работники учреждений здравоохранения независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности при амбулаторном приеме, посещении больного на дому, устройстве на работу и периодических медицинских осмотрах определенных групп населения, наблюдении за детьми в коллективах, при обследовании контактных в очагах инфекции, а также лабораторном обследовании лиц из групп высокого риска заражения вирусом гепатитов А, В, С, Д, G (медицинские работники, пациенты отделений гемодиализа, доноры, персонал учреждений службы крови и др.).

4.3. Этиологическая расшифровка случаев гепатита в инфекционных стационарах и других лечебно-профилактических учреждениях, как правило, осуществляется в течение 5 дней. Более поздние сроки установления окончательного диагноза допускаются при наличии микст-инфекции, хронических форм гепатита В (ГВ) и гепатита С (ГС), сочетании ВГ с другими заболеваниями.

4.4. Больные острой и впервые выявленной хронической формами вирусных гепатитов подлежат обязательной регистрации в центрах государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) и, как правило, госпитализации в инфекционные стационары.

4.5. При установлении диагноза гепатита А (лабораторно подтвержденного обнаружением в крови анти-ВГА ) допускается лечение на дому при обеспечении динамического клинического врачебного наблюдения и лабораторного обследования, проживании больного в отдельной благоустроенной квартире, отсутствии контактов с работниками лечебных, детских, пищевых и приравниваемых к ним учреждений, а также детей, посещающих коллективы, обеспечении ухода за больным и выполнении всех мер противоэпидемического режима.

4.6. При выявлении больного вирусным гепатитом медицинский работник лечебно-профилактического учреждения (семейный врач, врач участка, детского учреждения, госпитальный эпидемиолог, др.) организует и осуществляет комплекс первичных противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заражения окружающих. Выявляются лица, имевшие контакт с больными в период его заразительности. Контактные подлежат учету, обследованию и наблюдению. Сведения о них фиксируются в листе медицинского наблюдения.

4.7. В очагах ВГ необходимо выявить детей, посещающих организованные коллективы, лиц, участвующих в приготовлении пищи и реализации пищевых продуктов, персонал интернатных учреждений, доноров крови и других биологических материалов, беременных, подростков, работников детских учреждений, персонал службы крови и других медицинских работников. С контактными проводят беседы о мерах профилактики вирусных гепатитов, о симптомах этих заболеваний, осуществляют клиническое и лабораторное обследование для выявления больных и носителей вирусов.

4.8. Медицинский работник лечебно-профилактического учреждения (ЛПУ), независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности, выявивший больного ВГ, подает экстренное извещение установленной формы в территориальный ЦГСЭН. Каждый случай ВГ вносится в журнал регистрации инфекционных заболеваний.

4.9. Врач-эпидемиолог ЦГСЭН проводит эпидемиологическое обследование каждого случая острого и хронического вирусного гепатита в детском учреждении, стационаре, санатории, в производственных условиях. Необходимость проведения эпидемиологического обследования очага по месту жительства определяется эпидемиологом.

По результатам эпидемиологического обследования заполняется карта обследования или составляется акт. В зависимости от результатов обследования эпидемиолог конкретизирует, дополняет или расширяет объем и характер санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий и назначает дополнительные обследования контактных: определение антител к вирусам гепатита А, В, С (анти-ВГА, анти-НВсог , анти-ВГС), антигена вируса ГА в фекалиях и HBsA в крови.

4.10. После госпитализации больного в очаге организуют заключительную дезинфекцию, объем и содержание которой зависят от характеристики очага. Дезинфекционные мероприятия осуществляют в границах очага, определяемых эпидемиологом.

4.11. Расследование групповых заболеваний ВГ, связанных с общим водопользованием, питанием, медицинскими и немедицинскими манипуляциями, проводят комплексно, под руководством врача-эпидемиолога с участием специалистов санитарно-гигиенических и лабораторных подразделений ЦГСЭН, а также заинтересованных служб и ведомств.

5. Противоэпидемические и профилактические мероприятия при вирусных гепатитах с фекально-оральным механизмом передачи возбудителей

5.1.1. При проведении мероприятий в очагах (прежде всего в детских коллективах) необходимо обеспечить раннее выявление среди контактных больных этой инфекцией (особенно со стертой и безжелтушной формами), организовать их регулярное клиническое обследование (наблюдение за цветом склер, окраской мочи, размером печени и селезенки).

5.1.2. Эпидемиологический надзор за гепатитом А обеспечивает целенаправленность, содержание, объем и время проведения мер по профилактике ГА. Надзор включает в себя 3 части: информационную, диагностическую и управленческую.

5.1.3. Сбор всей первичной информации, ее оценку, обработку, анализ (эпидемиологическую диагностику) осуществляют эпидемиологи и другие специалисты ЦГСЭН в оперативном порядке или в процессе проведения ретроспективного эпидемиологического анализа. Результаты оперативного анализа являются основой для принятия экстренных управленческих решений. Выводы ретроспективного анализа используются для определения прогноза заболеваемости и разработки перспективных целевых программ по снижению заболеваемости.

При проведении оперативного анализа должна приниматься во внимание следующая информация: ежедневные сведения по поступившим "экстренным извещениям" о всех больных вирусными гепатитами, и особо о больных сотрудниках эпидемически значимых объектов, о каждом значимом для ГА отклонении от нормы результатов исследования воды, пищевых продуктов, аварийных ситуациях, ремонтных работах, случаях нарушения технологии и санитарно-противоэпидемического режима на объектах надзора, вводе в действие новых таких объектов; поступление сведений о качестве проводимых профилактических мероприятий и результатов проводимых с определенной периодичностью санитарно-бактерологических, санитарно-вирусологических исследований (определение колифагов, энтеровирусов, антигена вируса ГА и др.).

Интенсивность и динамику заболеваемости следует оценивать с периодичностью не более 3-7 дней, сопоставляя с "контрольными" уровнями, характерными для своей территории в соответствующий период и в условиях благополучной по ГА ситуации. Оперативно оценивается уровень и динамика заболеваемости отдельных возрастных и социальных групп населения, а также очаговость в детских и при необходимости в других учреждениях.

Ретроспективный эпидемиологический анализ ГА осуществляется на основе информации, поступающей в течение каждого года, сведений устойчивого характера, отражающих санитарно-гигиенические, демографические особенности территории, ее отдельных частей и конкретных эпидемиологически значимых объектов. Этот анализ направлен на выявление основных закономерностей проявления ГА на конкретных территориях и на основании многолетних данных, характеризующих эти особенности, разработку комплексных программ, направленных на снижение заболеваемости ГА.

В процессе анализа оценивается качество специфической диагностики ГА, интенсивность эпидемического процесса в целом на обслуживаемой территории и особо на отдельных ее участках с определением территорий риска. Многолетнюю динамику заболеваемости оценивают в течение 15-20 лет и определяют ее тенденции.

Оценивается помесячная динамика заболеваемости, в основу которой берутся даты заболевания. Оценивается заболеваемость отдельных возрастных, социальных, профессиональных групп населения и отдельных коллективов, выявляются группы и коллективы риска.

Анализируется качество и эффективность профилактических (качество питьевой воды, санитарно-противоэпидемический режим на объектах надзора, специфическая профилактика и др.) и противоэпидемических мероприятий (полнота и своевременность выявления больных, качество специфической диагностики, доля зарегистрированных безжелтушных форм ГА, полнота госпитализации, очаговость ГА в семьях и коллективах и др).

Острый вирусный гепатит С у детей

Оглавление

Список сокращений

Анти-core – Антитела к ядерному белку вируса гепатита С

Анти-HCV – Антитела к вирусу гепатита С (суммарные)

Анти-NS3, -NS4, -NS5 – Антитела к неструктурным белкам NS3, NS4, NS5

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения

ДЖВП – Дискинезия желчевыводящих путей

ЖКТ – Желудочно-кишечный тракт

МЗ РФ – Министерство здравоохранения Российской Федерации

МКБ-10 – Международная классификация болезней, травм, и состояний, влияющих на здоровье 10-го пересмотра

ОКОНХ – Общероссийский классификатор отраслей народного хозяйства

ОК ПМУ – Отраслевой классификатор "Простые медицинские услуги"

ОМС – Обязательное медицинское страхование граждан

ПМУ – Простая медицинская услуга

РНК – Рибонуклеиновая кислота

ФЗ – Федеральный закон

ХГС – Хронический гепатит С

ЩФ – Щелочная фосфатаза

Ig M, G – Иммуноглобулины класса М, G

Термины и определения

Заболевание – возникающее в связи с воздействием патогенных факторов нарушение деятельности организма, работоспособности, способности адаптироваться к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды при одновременном изменении защитно-компенсаторных и защитно-приспособительных реакций и механизмов организма.

Инструментальная диагностика – диагностика с использованием для обследования больного различных приборов, аппаратов и инструментов.

Исходы заболеваний – медицинские и биологические последствия заболевания.

Качество медицинской помощи – совокупность характеристик, отражающих своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного результата.

Клинические рекомендации (протокол лечения) оказания медицинской помощи детям – нормативный документ системы стандартизации в здравоохранении, определяющий требования к выполнению медицинской помощи больному при определенном заболевании, с определенным синдромом или при определенной клинической ситуации.

Клиническая ситуация – случай, требующий регламентации медицинской помощи вне зависимости от заболевания или синдрома.

Лабораторная диагностика – совокупность методов, направленных на анализ исследуемого материала с помощью различного специального оборудования.

Медицинское вмешательство – выполняемые медицинским работником по отношению к пациенту, затрагивающие физическое или психическое состояние человека и имеющие профилактическую, исследовательскую, диагностическую, лечебную, реабилитационную направленность виды медицинских обследований и (или) медицинских манипуляций, а также искусственное прерывание беременности.

Медицинская услуга – медицинское вмешательство или комплекс медицинских вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное законченное значение.

Нозологическая форма – совокупность клинических, лабораторных и инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать заболевание (отравление, травму, физиологическое состояние) и отнести его к группе состояний с общей этиологией и патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению и коррекции состояния.

Осложнение заболевания – присоединение к заболеванию синдрома нарушения физиологического процесса; - нарушение целостности органа или его стенки; - кровотечение; - развившаяся острая или хроническая недостаточность функции органа или системы органов.

Основное заболевание – заболевание, которое само по себе или в связи с осложнениями вызывает первоочередную необходимость оказания медицинской помощи в связи с наибольшей угрозой работоспособности, жизни и здоровью, либо приводит к инвалидности, либо становится причиной смерти.

Пациент – физическое лицо, которому оказывается медицинская помощь или которое обратилось за оказанием медицинской помощи независимо от наличия у него заболевания и от его состояния.

Последствия (результаты) – исходы заболеваний, социальные, экономические результаты применения медицинских технологий.

Симптом – любой признак болезни, доступный для определения независимо от метода, который для этого применялся.

Синдром – состояние, развивающееся как следствие заболевания и определяющееся совокупностью клинических, лабораторных, инструментальных диагностических признаков, позволяющих идентифицировать его и отнести к группе состояний с различной этиологией, но общим патогенезом, клиническими проявлениями, общими подходами к лечению, зависящих, вместе с тем, и от заболеваний, лежащих в основе синдрома.

Состояние – изменения организма, возникающие в связи с воздействием патогенных и (или) физиологических факторов и требующие оказания медицинской помощи.

Сопутствующее заболевание – заболевание, которое не имеет причинно-следственной связи с основным заболеванием, уступает ему в степени необходимости оказания медицинской помощи, влияния на работоспособность, опасности для жизни и здоровья и не является причиной смерти.

Тяжесть заболевания или состояния – критерий, определяющий степень поражения органов и (или) систем организма человека либо нарушения их функций, обусловленные заболеванием или состоянием либо их осложнением.

Уровень достоверности доказательств – отражает степень уверенности в том, что найденный эффект от применения медицинского вмешательства является истинным.

Функция органа, ткани, клетки или группы клеток – составляющее физиологический процесс свойство, реализующее специфическое для соответствующей структурной единицы организма действие.

1. Краткая информация

1.1 Определение

Острый вирусный гепатит С (ВГС) – инфекционное заболевание, вызываемое РНК-содержащим вирусом гепатита С (HСV), с парентеральным механизмом передачи, в клинически выраженных случаях проявляющееся симптомами острого поражения печени и интоксикацией (с желтухой и без нее), имеющее преимущественно хроническое течение с частым развитием цирроза печени и гепатоцеллюлярной карциномы.

1.2 Этиология и патогенез

Этиология

Вирус гепатита С (HCV) был открыт в 1989 г. Houghton с соавторами. HCV содержит однонитевую РНК и относится к семейству Flaviviridae, представляя в нем третий, самостоятельный род Hepacivirus. Геном HСV кодирует структурные и неструктурные белки. К структурным белкам относятся С-core protein и гликопротеины оболочки Е1 и Е2, к неструктурным — комплекс белков, имеющих определенную ферментативную активность (NS-3— NS-5). К каждому из структурных и неструктурных белков вируса вырабатываются антитела, которые не обладают вируснейтрализующим свойством. Особенностью HСV является способность к быстрой замене нуклеотидов, что приводит к образованию большого числа генотипов, субтипов и мутантных штаммов. Выделяют 7 генотипов вируса и более 90 субтипов. Такая вариабельность генома вируса приводит к изменениям в строении антигенных детерминант, которые определяют выработку специфических антител, не способных элиминировать вирус из организма и препятствующих созданию эффективной вакцины против гепатита C.

HСV, по сравнению с вирусами HАV и HВV, малоустойчив во внешней среде и к действию физических и химических факторов. Он чувствителен к хлороформу, формалину, действию УФО, при температуре 60 о С инактивируется через 30мин, а при кипячении (100 о С) – в течение 2 мин. [1, 12, 13].

Патогенез

Вирус попадает в организм восприимчивого человека вместе с инфицированной кровью. Непременным условием развития инфекционного процесса является проникновение HСV в гепатоциты, где и происходит его репликация и взаимодействие с иммунной системой. Взаимодействие организма с HCV– иммунопатологический процесс. Поражение гепатоцитов обусловлено включением клеточных и гуморальных реакций иммунной системы, направленных в конечном счете на удаление HCV. На элиминацию HCV работают клеточные цитотоксические реакции, опосредованные различными классами клеток-эффекторов. Нарушение баланса продукции цитокинов Th1/Th2 клетками играет важнейшую роль в развитии различных форм HCV-инфекции. Усиленная продукция IL-4 и IL-10 ингибирует функцию Th1, угнетает продукцию IFN-? и IL-2, способствуя хроническому течению болезни. Возможно, сам вирус оказывает модулирующее действие на иммунный ответ и ускользает от него. НСV способен подавлять активацию СD4+, нарушая взаимодействие антигенпрезентирующих клеток и Т-лф. Возможность репликации вируса в иммунопривилегированных местах (клетках иммунной системы, тканях головного мозга) делает его недоступным для ЦТЛ. Гуморальный ответ при ВГС выражен слабее.

Кроме прямого цитопатического действия, ведущими механизмами повреждения печени являются иммунный цитолиз, апоптоз, а также аутоиммунный механизм, с которым связана высокая частота внепеченочных проявлений при НСV-инфекции (васкулит, гломерулонефрит, периферическая нейропатия, узелковый периартериит, артриты, синдром Шегрена). В генезе этих заболеваний лежат иммуноклеточные и иммунокомплексные процессы. Поэтому HCV-инфекцию возможно рассматривать как мультисистемное заболевание. Немаловажная роль отводится и иммуногенетическим факторам. Об этом свидетельствуют различия в частоте выявления ХГС в разных этнических группах, проживающих на одной территории, и то, что благоприятный исход острого ГС чаще регистрируется у больных с генотипом HLA класса ІІ [2, 10, 16].

1.3 Эпидемиология

Источником инфекции являются лица, инфицированные НСV и находящихся в инкубационном периоде (14-180 дней), больные бессимптомной острой или хронической формой ГС. Ведущее эпидемиологическое значение имеют искусственные пути передачи возбудителя, которые реализуются при проведении немедицинских и медицинских манипуляций, сопровождающихся повреждением кожи или слизистых оболочек, а также манипуляций, связанных с риском их повреждения. К немедицинским манипуляциям относят: инъекционное введение наркотических средств (наибольший риск), нанесение татуировок, пирсинга, ритуальные обряды, проведение косметических, маникюрных, педикюрных и других процедур с использованием контаминированных НСV инструментов. К основным медицинским манипуляциям, при которых возможно инфицирование НСV, относятся переливание крови или ее компонентов, пересадка органов или тканей, процедуры гемодиализа (высокий риск), а также различные парентеральные вмешательства.

Большое внимание исследователей направлено на изучение реализации естественных путей передачи HСV. Основным фактором передачи возбудителя является кровь или ее компоненты, в меньшей степени – другие биологические жидкости человека (сперма, вагинальный секрет, слезная жидкость, слюна и др.). Установлено, что инфицирующая доза HСV на 2–3 порядка выше, чем при ГВ; соответственно, вероятность инфицирования при контакте ниже. Однако большинство авторов указывают на возможность инфицирования ГС при гетеро- и гомосексуальных половых контактах – риск заражения среди постоянных гетеросексуальных партнеров, один из которых болен ХГС, составляет 1,5% (при отсутствии других факторов риска). К настоящему времени накоплено достаточно информации и о передаче ГС при бытовом общении в семье. По данным ВОЗ, вероятность инфицирования в семье может достигать 7%.

Передача вируса от инфицированной матери к ребенку возможна во время беременности и родов (риск 1-5%). Но вероятность инфицирования новорожденного значительно возрастает при высоких концентрациях НСV в сыворотке крови матери (7-12%), а также при наличии у нее ВИЧ-инфекции (14-16%). Исследования последних лет показали, что грудное вскармливание не влияет на частоту инфицирования детей [1, 10, 12].

По данным ВОЗ, около 150 млн. человек в мире инфицировано HCV, в странах Западной Европы, США на долю ГС приходиться 75-95% посттрансфузионных гепатитов. Среди больных, получавших в комплексном лечении инфузии крови, наиболее высокая инфицированность HCV регистрируется у больных гемофилией – в 45-80 %.

В России острый ГС у детей обнаруживается редко и составляет 0,55 случаев на 100 тыс. детского населения. В структуре всех острых гепатитов доля детей, больных острым ГС, в России составляет 1-2%. Среди них преобладают больные с безжелтушными формами ГС, соотношение желтушных и безжелтушных форм в детском возрасте составляет 1:10-15. Это в полной мере относится и к новорожденным, инфицированным ГС перинатально. В 90-95% случаев заболевание в раннем детском возрасте протекает в безжелтушной, субклинической и инаппарантной формах. Затяжной процесс может возникать на любом этапе болезни – и в желтушном, и в восстановительном периоде.

Одной из частых форм болезни является бессимптомная, с самого начала заболевания протекающая с умеренной гиперферментемией, сохраняющейся в дальнейшем в течение нескольких лет, то усиливаясь, то ослабевая. По данным всех исследователей частота хронизации HCV-инфекции высокая от 40-56% до 81% и более [13, 14, 17].

1.4 Кодирование по МКБ-10

В17.1 – Острый гепатит С

1.5 Классификация

Клиническая классификация острого вирусного гепатита С:

Введение и статистика.

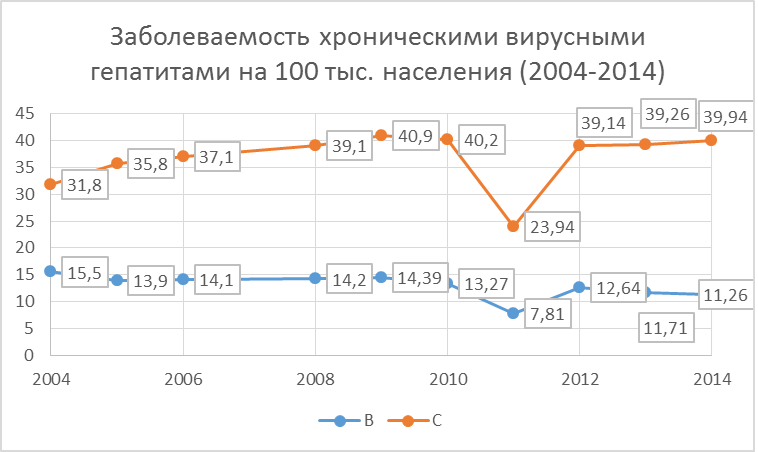

Ежегодно увеличивается регистрируемое количество пациентов с хронической патологией печени, вызываемой вирусными гепатитами, в частности вирусами гепатита B и C (ВГВ и ВГС) (Рис.1). Вирусные гепатиты остаются основной причиной хронических заболеваний печени.

До сих пор сохраняется большая доля заражений вирусным гепатитом С, связанных с медицинскими манипуляциями. Отечественными авторами отмечаются случаи хронической инфекции микст-гепатитами, например, высокие уровни инфицирования отмечены в Республике Тыва, в том числе среди медицинских работников [1,3,4,5,8].

Рис. 1 Заболеваемость хроническими вирусными гепатитами В и С на 100 тыс. нас. среди совокупного населения в России в период с 2004 по 2014 год.

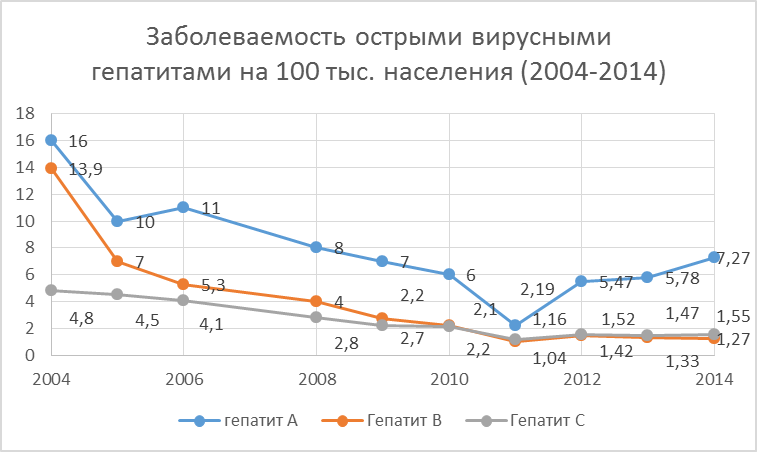

Уровень заболеваемости острыми вирусными гепатитами в России снизился за последние 10 лет, в частности вирусным гепатитом А (ВГА) – в 2 раза и достиг уровня 7,27 на 100 тыс. нас., ВГВ – в 10 раз (1,27 на 100 тыс. нас.), а ВГС – в 3 раза (1,55 на 100 тыс. нас.) (Рис.2) [1].

Рис. 2 Заболеваемость острыми вирусными гепатитами А, В, С на 100 тыс. нас. среди совокупного населения в России в период с 2004 по 2014 гг.

Причины этого снижения могут быть различными. Так немаловажную роль в снижении уровня заболеваемости ВГА и ВГВ играет вакцинация. Вакцина против ВГВ была включена в Национальный календарь профилактических прививок в 1997 году. Вакцина против ВГА включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, однако, ряд территорий включило вакцинацию против гепатита А в региональные календари профилактических прививок (в том числе в Москве, Свердловской области). В Росси в обязательной вакцинации против ВГА подлежат лица, подверженные профессиональному риску заражения: врачи, персонал по уходу за больными, работники сферы обслуживания населения, занятые на предприятиях пищевой промышленности, в организациях общественного питания, а также обслуживающие водопроводные и канализационные сооружения, оборудование и сети, кроме того - лица, выезжающие в неблагополучные регионы и страны, где регистрируется вспышечная заболеваемость [4, 9, 10, 13, 15, 16].

Необходимо также отметить роль неспецифической профилактики вирусных гепатитов на уровне организаций, осуществляющих медицинскую деятельность.Важной составляющей развития эпидемического процесса остается фактор передачи вирусов гепатита В и С – переливание крови, неправильно обработанный инструментарий, и другие факторы артифициальной передачи. В настоящее время наблюдается положительный эффект скрининга донорской крови на HbsAg и антитела к ВГС. Тем не менее остаются актуальными проблемы, связанные с отсутствием или неправильным использованием и утилизацией одноразового инструментария, нарушением правил техники безопасности, как следствие низкого уровня информированности медицинских работников и населения [3,4,5,7,9,10,11].

Гепатит А остается актуальной и широко распространенной инфекцией в РФ, несмотря на снижение количества случаев заболевания. В настоящее время заболеваемость ВГА связана, чаще всего, со вспышками водного или пищевого характера. Большая часть случаев ВГА не регистрируется, так как протекает в безжелтушной форме. Нередки случаи гепатитов сочетанной этиологии.

Увеличивается значимость гепатита E, так как регистрируются вспышки заболеваемости в не эндемичных странах, доказана возможность заражения от животных, существуют случаи хронизации инфекции у лиц с иммунодефицитными состояниями. У беременных женщин ВГА протекает со большим количеством летальных исходов. Общая картина распространенности ВГЕ в РФ, к сожалению, отсутствует, так как он не представляется социально-значимой для РФ проблемой, какой он является для стран тропического пояса [3,4].

Сохраняются недостаточная оснащенность медицинских учреждений ЦСО, недостаточная обеспеченность современными средствами дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации. Имеются существенные недостатки в стерилизации эндоскопов, стоматологического инструментария [3,7].

Высокий уровень заболеваемости вирусными гепатитами, их хрониогенный потенциал с возможным исходом в цирроз и рак печени, частое поражение лиц трудоспособного возраста определяют огромную медикосоциальную значимость проблемы гепатотропных инфекций для здравоохранения.

Данные о выживаемости ВГЧ во внешней среде

Вирусы гепатита характеризуются различной устойчивостью к факторам внешней среды, в том числе к средствам и методам обеззараживания в условиях ЛПУ.

Так, ВГВ обладает высокой устойчивостью к высушиванию и остается вирулентным более недели при 25 °C и относительной влажности воздуха 42% во внешней среде. Но при 98 °C вирулентность полностью исчезает в течение 2 минут, а для полной инактивации достаточно одной минуты кипячения. Также полная инактивация достигается воздействием 70-80% спиртовых растворов, 1% раствора гипохлорита калия. Вирус не проявляет классовой устойчивости к дезинфицирующим средствам. Устойчивость ВГС с учетом биологических особенностей в окружающей среде классифицирована недостаточно. В его отношении считают эффективными все распространенные дезинфицирующие средства с доказанной вирулицидной активностью. Вирусы парентеральных гепатитов отнесены к 3 классу – низкой устойчивости в Федеральных клинических рекомендациях по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях 2014 года [1,17].

Вирус гепатита А демонстрирует высокую термоустойчивость и стабильность в отношении дезинфицирующих средств. Эффективным методом инактивации вируса считается воздействие 85-90°C в течение 1,5 минут. Наибольшей активностью в отношении ВГА обладают моно препараты, основой которых являются альдегиды, кислородсодержащие соединения и галогены. Спирты, фенолы, поверхностно активные соединения и бигуанидины обладают вирулицидной активностью, но не столь выраженной. Различные комплексы действующих веществ, в том числе на основе различных ЧАС в целом ряде исследований показали свою эффективность в отношении различных вирусов, в том числе ВГА. Эксперименты in vitro показали, что ВГА обладает более высокой устойчивостью ко многим дезинфектантам, в том числе к препаратам на основе четвертичных аммониевых соединений, по сравнению с полиовирусом, являющимся стандартным тест-вирусом для оценки вирулицидной активности дезинфицирующих препаратов в отношении безоболочечных вирусов. Однако в вышеупомянутых ФКР в полиовирус и вирус ГА отнесены к одному классу устойчивости (класс 2 - средняя устойчивость) [1,2,14,17].

Неспецифическая профилактика парентеральных вирусных гепатитов в рамках ЛПО

Профилактические мероприятия проводятся исходя из положения, что каждый пациент расценивается как потенциальный источник гемоконтактных инфекций. При плановом поступлении на стационарное лечение все пациенты на догоспитальном этапе подлежат профилактическому обследованию, в том числе на наличие маркеров гепатитов B и C. Пациенты, находящиеся на хроническом гемодиализе, должны быть привиты против гепатита B [10,11,12].

Важными составляющими профилактики ВГВ и ВГС являются инактивация остаточной инфекционности в продуктах донорской крови с использованием различных химических агентов, дезинфекция и стерилизация, в первую очередь, медицинского оборудования многоразового использования, максимальное применение одноразового медицинского инструментария, тщательное и правильное мытье рук, использование соответствующих защитных приспособлений (перчатки, маски, халаты, очки, влагонепроницаемая одежда и т.д.), правильная утилизация использованного материала. Данные мероприятия призваны снизить вероятность инфицирования ВГВ и ВГС в результате медицинских манипуляций [7,8,13].

Работу с кровью осуществляют в медицинских перчатках. При повреждении кожных покровов необходимо немедленно обработать перчатки кожным антисептиком и снять их, выдавить кровь из места повреждения; затем под проточной водой тщательно вымыть руки с мылом, обработать их 70% спиртом и смазать повреждение 5% раствором йода. При загрязнении рук кровью следует немедленно обработать их в течение не менее чем 30 секунд тампоном, смоченным кожным антисептиком, разрешенным к применению, вымыть их двукратно теплой проточной водой с мылом и насухо вытереть индивидуальным полотенцем (салфеткой). При попадании крови на слизистые глаз их следует сразу же промыть водой или 1% раствором борной кислоты; слизистую носа -обработать 1% раствором протаргола; слизистую рта – прополоскать 70% раствором спирта или 0.05% раствором марганцевого кислого калия или 1% раствором борной кислоты [7,8,11,12].

Обработка рук антисептиком должна производиться до и после проведения манипуляций. Для получения эффективного результата обработки рук достаточно 30 сек и 2-3 мл качественного средства с содержанием изопропилового спирта не меньше 60%, если он используется в качестве действующего средства. Для композиционных средств концентрация смесей разных спиртов должна достигать 60-70% [2].

После любой процедуры проводят тщательное двукратное мытье рук в теплой проточной воде с мылом. Руки вытирают индивидуальным полотенцем или салфеткой одноразового пользования [7,8,13].

Разборку, мойку и прополаскивание медицинского инструментария, использованных пипеток, лабораторной посуды, приборов и аппаратов, соприкасавшихся с кровью и сывороткой людей, проводят в резиновых перчатках после предварительной дезинфекции любым дезинфицирующим средством, обладающим подтвержденным вирулицидным действием [7,8,11,12,13].

Поверхности рабочих столов в конце каждого рабочего дня и в случае загрязнения кровью следует обрабатывать рабочими растворами дезсредств с подтвержденной вирулицидной активностью. При загрязнении кровью или сывороткой процедуры выполняют дважды: немедленно и с интервалом в 15 мин [7,8,11,12,13].

Неспецифическая профилактика энтеральных вирусных гепатитов.

Учитывая фекально-оральный механизм передачи ВГА, при проведении текущей дезинфекции в очагах ВГА проводят мероприятия, направленные на обеззараживание выделений больного, его столовой посуды, игрушек, нательного и постельного белья, полотенец, а также предметов ухода за больным. Раковины и стены возле них подлежат орошению дезрастворами. После каждого осмотра больного ВГА, соприкосновения с его выделениями, загрязненным бельем тщательно моют руки, используя рекомендованные для этой цели дезсредства. При заключительной дезинфекции, проводимой после удаления из очага ВГА источника инфекции, учитывая возможность длительного сохранения жизнеспособности ВГА, обеззараживанию подлежат помещения, где он находился, экскременты, рвотные массы, нательное и постельное белье, предметы бытовой обстановки и другие контаминированные объекты [5,7,9,10,13].

Профилактические меры по борьбе с ВГЕ носят общегигиенический и санитарный характер. К ним относят: защиту источников водоснабжения от возможного загрязнения ВГЕ; усовершенствование системы водоснабжения и канализации; обеспечение населения доброкачественной водой в достаточных количествах; усовершенствование системы общественного питания; строгое выполнение противоэпидемических мероприятий в организованных коллективах; разъяснение лицам, выезжающим в эндемичные по ВГЕ регионы, правил поведения, соблюдение которых направлено на снижение риска заражения; повышение санитарной культуры населения [5,7,13].

Вывод

За счет низкого уровня охвата прививками в отношении ВГА и ВГБ и отсутствия разработанной вакцины против гепатита Е, С значительную роль играют методы неспецифической профилактики. Важной составляющей эпидемического процесса вирусных гепатитов остаются случаи инфекции, связанные с оказанием медицинской помощи (ИСМП). Для снижения рисков инфицирования в ЛПО на сегодняшний день комплекс дезинфекционных мероприятий остается одним из ведущих путей профилактики. В отношении вирусных гепатитов могут мыть использованы любые дезинфицирующие средства, зарегистрированные в установленном порядке на территории РФ или таможенного союза и обладающие подтвержденной испытаниями вирулицидной активностью с обязательным указанием экспозиции и концентрации в отношении объекта вирусной этиологии. Отдельное внимание следует уделять гигиене рук персонала, дезинфекции многоразовых инструментов, медицинского оборудования, качеству текущей и заключительной дезинфекции и утилизации одноразового инструментария и медицинских отходов.

Список литературы

4) Михайлов М.И., К.К. Кюрегян Молекулярно-биологические основы контроля вирусных гепатитов. /К.К. Кюрегян, М.И. Михайлов. — М.: Издательство Икар, 2013. — 336 с.: ил.

6) Михайлов М. И., Шахгильдян И. В., Онищенко Г. Г. Парентеральные вирусные гепатиты (эпидемиология, диагностика, профилактика). — М.: ГОУ ВУНМЦ МЗ РФ, 2003. – 384 с.

8) Инфекционная безопасность в ЛПУ : учебное пособие / автор-сост. Е.Ю. Шкатова [и др.] — Ростов н/Д: Феникс, 2008. — 235 с.

13) Приказ Минздрава СССР от 12 июля 1989 г. N 408 "О мерах по снижению заболеваемости вирусными гепатитами в стране"

14) Приказ Министерства здравоохранения РФ от 21.03.2014 г. № 125н "Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

15) Приказ Департамента здравоохранения г. Москвы от 4 июля 2014 г. N 614 "Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических прививок по эпидемическим показаниям"

16) Приказ МЗ СО от 05.05.2015 года №599-п "Об утверждении сводного плана профилактических прививок населения Свердловской области в 2015 году".

17) Федеральные клинические рекомендации по выбору химических средств дезинфекции и стерилизации для использования в медицинских организациях – М., 2015. – 58 с.

Читайте также: