Борьба с эпидемией гриппа

С начала XXI века население Земли столкнулось с рядом эпидемий инфекционных заболеваний, поражающих людей и животных на обширных территориях, значительно превышающих границы отдельных государств.

Это и прежде известные науке болезни, и новые их разновидности.

Эпидемия ТОРС (атипичная пневмония), вспышки вирусов гриппа и распространение лихорадки Эбола стали серьезными вызовами для Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и получили значительный общественный резонанс благодаря широкому освещению средствами массовой информации.

Об особенностях этих заболеваний и последствиях таких эпидемий - в материале ТАСС.

Атипичная пневмония

В ноябре 2002 года в южно-китайской провинции Гуандун была зафиксирована вспышка атипичной пневмонии (тяжелый острый респираторный синдром, ТОРС (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS)). Вскоре эпидемия распространилась на другие районы Китая, Вьетнам, Новую Зеландию, Индонезию, Таиланд и Филиппины, отдельные случаи заболевания фиксировались в Северной Америке и в Европе.

В России был зафиксирован только один случай заболевания: 8 мая 2013 года в Благовещенске Амурской области был госпитализирован мужчина с диагнозом ТОРС, к 11 июня пациент излечился и был выписан из больницы. По данным ВОЗ, за время эпидемии в 2002-2003 годах общее число заболевших в 37 странах мира достигло 8437 человек, из них умерли 813.

Эффективной вакцины против этого заболевания по состоянию на 2014 года не создано, работы в данной области ведутся в США, Канаде, Китае и России.

Птичий грипп

В феврале 2013 года в Южной и Восточной Азии проявил себя птичий грипп - заболевание, которое вызывают вирусы H5N1 и H7N9, передающиеся от инфицированной домашней птицы человеку. Для предотвращения распространения эпидемии практикуется истребление поголовья птицы (так, в 2003 году после 100 случаев заражения людей в Азии было забито более 140 млн кур).

По данным Всемирной организации здравоохранения, с 2003 года по декабрь 2013 года было зарегистрировано 649 случаев заражения людей вирусом H5N1 в 15 странах, 384 человека умерли. К смерти от птичьего гриппа приводят осложнения: развитие пневмонии, поражения почек, печени, кроветворных органов.

В России вирус птичьего гриппа был выявлен 10 июля 2005 года в селе Суздалка Новосибирской области, позднее он был обнаружен в Томской, Омской, Тюменской, Курганской областях, в Алтайском крае.

Всего, по информации Россельхознадзора, заболевание птиц было подтверждено в 51 населенном пункте шести субъектов России. За все время распространения птичьего гриппа в стране не было зафиксировано случаев заражения людей.

Последняя на данный момент смерть человека от птичьего гриппа зарегистрирована в январе 2014 года в Канаде (умерший заразился во время поездки в Пекин).

Свиной грипп

В 2009 году серьезная вспышка нового вируса H1N1, вызывающего свиной грипп (передающийся как от животных к человеку, так и между людьми), произошла в Мехико, далее заболевание стало распространяться по всей Мексике и США.

Первый случай инфицирования в Европе был зафиксирован в Испании в апреле, впоследствии свиной грипп был обнаружен почти во всех странах Европы. В июне специалисты ВОЗ объявили о начале первой за 41 год пандемии нового вируса гриппа.

Лечение свиного гриппа не отличается от лечения обычного сезонного гриппа, основной риск заключается в развитии у больного пневмонии. Смертность при инфицировании данным вирусом не превышает смертности при поражении другими штаммами гриппа: согласно данным ВОЗ, в мире было зафиксировано свыше 414 тыс. лабораторно подтвержденных случаев заражения вирусом H1N1, более 5 тыс. заболевших скончались.

На территории России в 2009 году первые заболевшие свиным гриппом появились в мае, к ноябрю число официально подтвержденных случаев составило 3122, умерли 14 человек. При этом обычным сезонным гриппом в мире ежегодно заболевают около 1 млрд человек, из них умирают 3 млн.

Полиомиелит

В 2014 году отмечен рост случаев заражения полиомиелитом - острым вирусным заболеванием, при котором происходит поражение спинного мозга, паралич и атрофия мышц (болезнь опасна в основном для детей в возрасте до пяти лет). Полиомиелит неизлечим, но появление в 1950-х годах специализированных вакцин позволило вести эффективную профилактику заболевания.

С 1988 года число случаев заражения полиомиелитом уменьшилось более чем на 99% - по оценкам ВОЗ, с 350 тыс. более чем в 125 государствах до 406 случаев, зарегистрированных в 2013 году лишь в нескольких странах. Эндемичными по полиомиелиту остаются такие страны, как Нигерия, Пакистан и Афганистан, случаи заболевания регистрировались в 2013-2014 годах в Сирийской Арабской Республике (17 случаев), Камеруне (семь случаев) и Экваториальной Гвинее (пять случаев).

Как в Советском Союзе боролись с эпидемиями за сто лет до коронавируса

Из собрания П.Каменченко

Эпидемия испанки, унесшая в 1918-1920 годах более 50 миллионов жизней по всему миру, не обошла и Советскую Россию. Однако на фоне гражданской войны, голода, эпидемий брюшного и сыпного тифа, туберкулеза, холеры и дизентерии особого впечатления она не произвела. В интернете бродит информация о трех миллионах умерших от испанки в России, но она ничем конкретным не подтверждается и скорее всего завышена в десятки раз.

Причин умереть в то смутное время было достаточно и без гриппа. Более того, возбудитель заболевания тогда еще не был известен, а люди в основном умирали от осложнения — воспаления легких, которое заразным не считалось. Вспотел человек, продуло, заболел пневмонией и умер в горячке — такая у него судьба. Коллективное бессознательное русского народа к подобному исходу относилось с фатализмом. Другое дело — зараза, с ней можно и надобно было бороться.

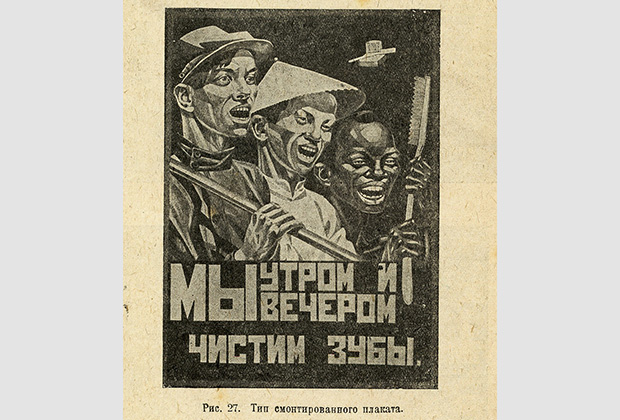

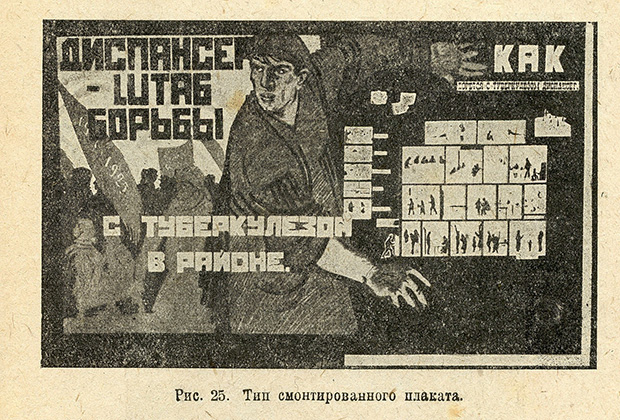

1932 год. Выставка Санпросвета на базаре

Изображение из собрания П. Каменченко

Не будет большим преувеличением сказать, что эпидемию 1918-1920 годов отечественное здравоохранение пропустило. Не до того было. Старая система медицинской помощи была разрушена, а новая еще только создавалась.

Следующая крупная эпидемия гриппа 1926-1927 годов пришлась уже на СССР, и это была совсем другая страна: с хорошо организованной системой медицинской помощи, большим опытом борьбы с инфекционными болезнями и развитой системой санпросвета.

Ко второй волне гриппа — в феврале-марте 1927 года — санитарные и эпидемиологические службы СССР подготовились весьма основательно. Поскольку эффективного лечения заболевания не существовало, то основной упор был сделан на профилактику, санпросвет и меры санитарно-эпидемиологической защиты населения.

Опасная зараза, наносящая ущерб социалистическому строительству

1932 год. Пример плаката, актуального для периода карантина и самоизоляции

Изображение из собрания П. Каменченко

В листовке указывалось, что грипп передается от человека человеку гораздо легче, чем какая-либо другая заразная болезнь, приводит к тяжелым осложнениям и, в отличие от других заразных болезней (тифа, скарлатины, кори и т.д.), которыми болеют только раз в жизни, грипп может повторяться у одного человека много раз.

И выделено жирным шрифтом:

Мы должны твердо понимать, что грипп подрывает здоровье, отвлекает десятки тысяч людей от их повседневной работы, вызывает расходы на лечение и борьбу с эпидемией и тем самым наносит большой ущерб делу социалистического строительства

Не целоваться, не спать вповалку, не плевать семечек на пол

После общей части составители листовки перешли к практическим советам.

Как передается и распространяется грипп.

«Грипп передается через поцелуи, брызги слюны и мокроты при кашле, чихании, через плевки, через дыхание на близком расстоянии (во время разговора), через общую посуду, через общее полотенце, через рукопожатие.

Грязь в квартире, спанье вповалку, недостаточное проветривание жилых и рабочих помещений также способствуют распространению гриппа. Как и другими заразными болезнями, гриппом заболевают люди истощенные, переутомленные, нерегулярно и плохо питающиеся…

Как уберечься от гриппа.

1. Во время чихания и кашля закрывать нос и рот носовым платком.

2. Не дышать друг другу в лицо во время разговора.

3. Не плевать и не щелкать семечек на пол ни дома, ни на улице, ни в местах общественного пользования.

4. Регулярно проветривать жилое и рабочее помещение.

5. Спать в отдельной кровати.

6. Утираться отдельным полотенцем и пользоваться отдельной посудой.

7. Тщательно мыть руки и лицо после возвращения с работы.

8. Обязательно мыть руки перед едой.

9. Внимательно следить за чистотой своей одежды.

10. Не пить спиртных напитков.

Что делать с больным.

1. По возможности поместить больного отдельно от здоровых.

2. Поставить для больного отдельную закрывающуюся посуду для мокроты.

3. Дать больному отдельное полотенце для того, чтобы он мог закрывать рот и нос при кашле.

4. Тщательно убирать носовые платки и белье больного и обязательно подвергать его кипячению в растворе соды, щелока.

5. Чаще проветривать комнату, в которой лежит больной.

Изображение из собрания П. Каменченко

Ложные слухи, волнующие нелепицы и паника

В Москве подкомиссиям здравоохранения предприятий и здрав'ячейкам жилых помещений предписывалось следить за выполнением всех вышеперечисленных мер, а также:

Бороться с ложными слухами, волнующими нелепицами и паникой, распространяемыми в связи с эпидемией гриппа

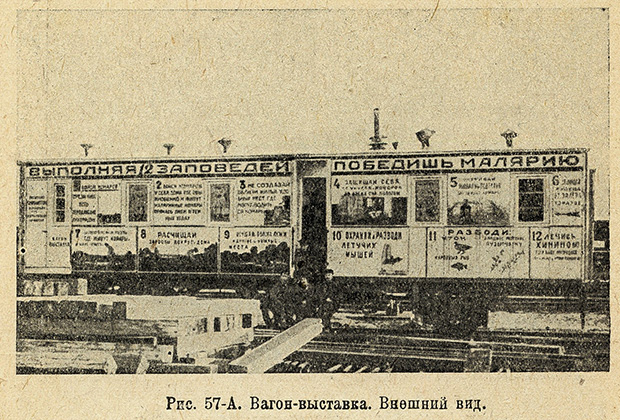

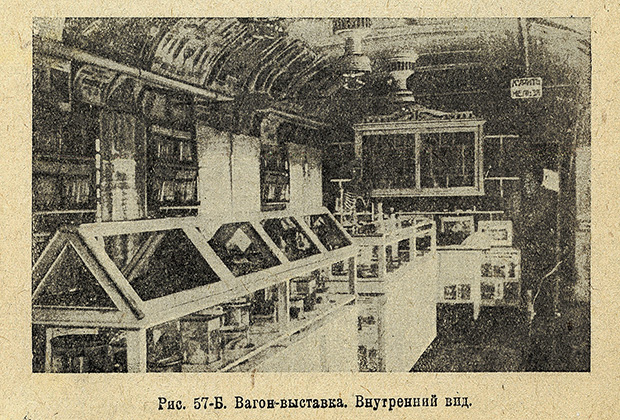

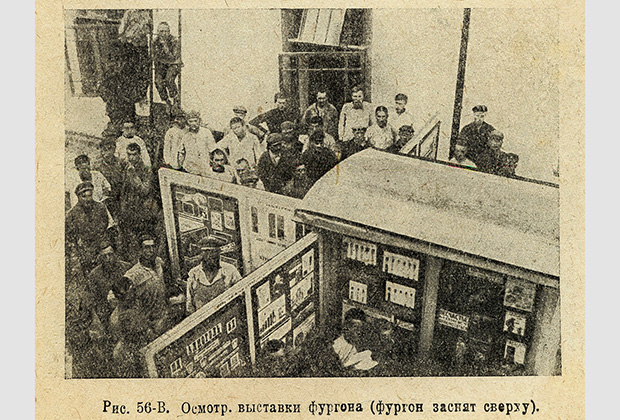

Следует заметить, что пропаганда борьбы с инфекционными заболеваниями велась советским санпросветом широко, наглядно, исходя из предпочтений масс и с большой выдумкой.

Предпочтение отдавалось наглядной агитации. По стране курсировали санитарные агитпоезда, передвижные выставки и агитфургоны на конной, а позже на автомобильной тяге. Специально подготовленные лекторы добирались до самых отдаленных мест, где читали лекции в клубах и избах-читальнях, проводили беседы с населением, снабжали необходимой литературой и наглядными пособиями местных активистов.

Изображение из собрания П. Каменченко

В каталогах Института социальной гигиены Наркомздрава и Института санитарной культуры Мособлздрава значились сотни наборов диапозитивов по самым разным темам для работы санпросвета.

На темы социальной гигиены, борьбы с инфекционными болезнями, алкоголизмом и проституцией проводились санитарные митинги и вечера санпросвещения с живыми газетами и живыми транспарантами, ставились санпросвет-пьесы.

Изображение из собрания П. Каменченко

Далее следуют примеры санпросветчастушек:

В оба уха, в оба глаза

Слухай песенку мою —

От заразы нет проходу,

Я частушки пропою.

Тот плохой коммунист,

Кто не мыт и не чист;

Тех не нужно в комсомол,

Кто на воду с мылом зол.

Наш кот, хоть и скот,

Морду лапой моет;

В темноте, в грязи народ

Счастья не построит.

И дальше в том же духе…

Игра в палочку, санфанты и санаукцион

Как говорилось выше, деятельность санпросвета велась в СССР с большой выдумкой. Вот несколько остроумных примеров такой работы, которые могут и сегодня взять на вооружение изнывающие от карантина и самоизоляции.

Не плевать и не щелкать семечек на пол ни дома, ни на улице, ни в местах общественного пользования

В случае, если ответ правильный, палочка его отпускает и продолжает ловить других.

Вместо палочки Коха играющих может ловить другой микроб или паразит (глиста, вошь, блоха, клоп). В соответствии с этим играющие получают и ряд защитных мероприятий в отношении охраны своего здоровья.

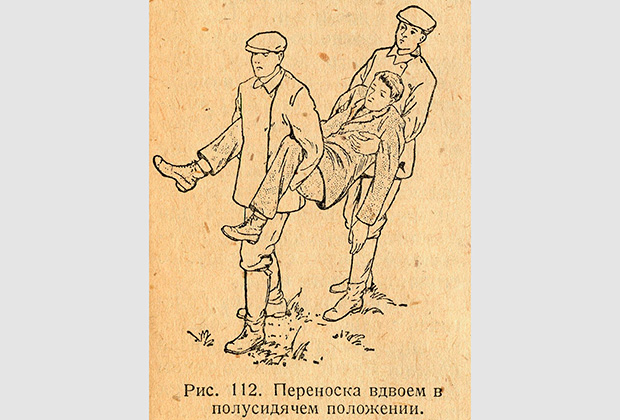

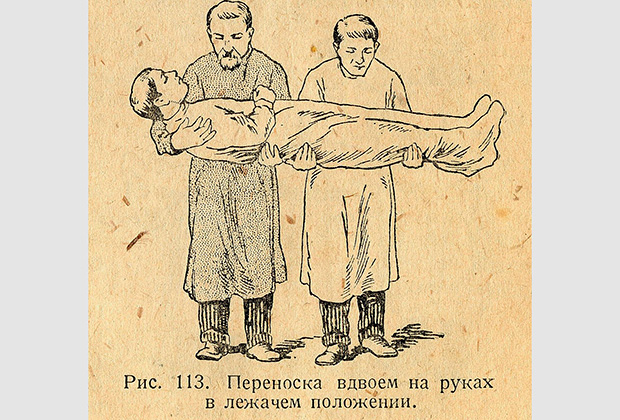

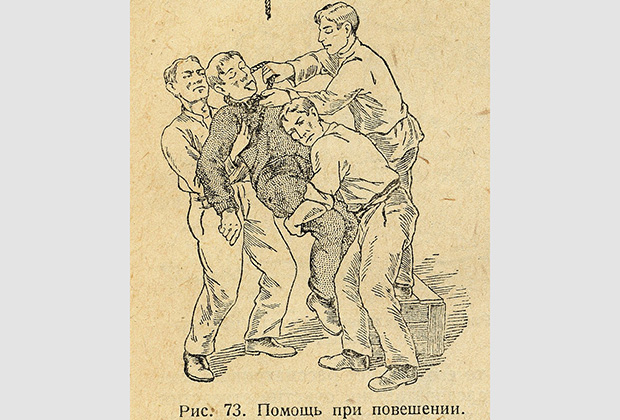

Помощь товарищу при повешении. Из руководства по санпросвету. Биомедгиз, 1936 год

Изображение из собрания П. Каменченко

Разрабатывается ряд вопросов — например, по режиму: почему нужно мыть руки перед едой, носить маску, почему нельзя разговаривать во время мертвого часа и т.д. Вопросы пишутся на записках, которые помещаются в лотерейный ящик. Участники игры тянут записки. Вытянув записку, они должны дать ответ. Если ответ правильный, участнику засчитывается очко. Ответивший неправильно возвращает свернутую записку в ящик, после чего к нему подходят другие. Получивший наибольшее количество очков считается выигравшим. Ему вручают приз — книгу, зубной порошок, карандаш, кусок мыла.

У играющих отбирают небольшие предметы — пуговицу, карандаш, перочинный ножик и прочее — фанты, складываемые в шапку, а затем поочередно вынимаемые оттуда играющими. Прежде чем вытянуть фант, задумывают, что делать его хозяину. Владельцы фантов поочередно выполняют задания: сделать несколько физкультурных упражнений из утренней зарядки, перечислить факторы риска при инфекционном заболевании и т.п.

Все вышеприведенные описания игр даны дословно по учебнику санитарного просвещения 1932 года. Некоторые из них устарели, однако другие так и не утратили актуальности и могут быть рекомендованы в период самоизоляции от коронавируса.

Многочисленные публикации, посвящённые распространению птичьего гриппа, оттеснили на второй план тему обычного гриппа, эпидемии которого возникают поздней осенью практически каждый год.

Терхо Хейккинен (Terho Heikkinen), педиатр-инфекционист университета в Турку, говорит:

Мы наблюдали большую группу детей, в общей сложности около полутора тысяч, в возрасте от 6-ти месяцев до 13-ти лет. Каждый раз, когда кто-нибудь из этой группы заболевал, неважно чем, его доставляли в наш Центр. Здесь ребёнка осматривали и лечили, как обычно, но кроме того, мы брали ватным тампоном пробу слизи из носа. Это давало нам возможность точно выяснить, какой вирус вызвал инфекцию, какие с ним связаны симптомы и какие осложнения. Такая база данных позволила нам со стопроцентной надёжностью зарегистрировать все случаи гриппа в этой группе.

С какими бы симптомами ребёнок ни попадал в университетский Центр, его там обязательно обследовали на вирус гриппа. И оказалось, что те статистические данные, которыми до сих пор оперировали медики, имеют очень мало общего с реальностью. Заболеваемость гриппом среди детей предстала в совершенно новом свете, – говорит доктор Хейккинен:

Анализы же показали, например, что в 10-ти процентах случаев грипп вызывает у детей расстройство желудка, между тем как у взрослых грипп сопровождается поносом крайне редко. Да и сам уровень заболеваемости детей гриппом немало удивил исследователей:

У большинства обследованных нами детей гриппозная инфекция наблюдается каждый год. Это совершенно нормальные здоровые дети, они ходят в детский сад или в школу, никаких сколько-нибудь серьёзных проблем со здоровьем у них не отмечено. Так вот, среди них от 20-ти до 30-ти процентов каждый год по-настоящему болеют гриппом.

Такая цифра означает, что дети подвержены точно такому же риску заболеть гриппом, как и лица преклонного возраста, те самые, на кого, в первую очередь, рассчитаны ежегодные кампании по пропаганде профилактических прививок. Однако дети этими кампаниями не охвачены. Доктор Хейккинен говорит:

Мы имеем дело с гигантским разбросом в клинических проявлениях заболевания. У одних детей грипп вообще не вызывает практически никаких симптомов. Другая – к счастью, гораздо более редкая, – крайность – это летальный исход. Но в большинстве случаев болезнь протекает относительно легко. В то же время наше исследование показало, что примерно у 40-ка процентов детей возникает осложнение – воспаление среднего уха. Тут уж не обойтись без антибиотиков и без регулярных визитов к врачу, что делает заболевание довольно дорогим для системы здравоохранения. Кроме того, отит – вещь очень болезненная.

Так что профилактические прививки против гриппа могут оказаться полезными и для детей. В Финляндии, во всяком случае, в рекомендации по проведению вакцинации населения внесены соответствующие изменения. В Германии же кампания пока по-прежнему нацелена только на пожилых людей.

Имеются планы применения других систем производства. Ведь до сих пор вакцина производится в куриных яйцах. Однако можно её производить и в биореакторах – больших чанах с клеточной культурой. Такая технология позволяет существенно повысить производительность, поскольку она не зависит от куриных яиц. И в случае пандемии нарастить объёмы такого производства можно очень быстро.

Есть ещё одна весьма интересная разработка. За основу берётся вирус, поражающий насекомых, и размножают его в клетках насекомых. Но методами генной инженерии вирус модифицирован так, что он заодно производит и определённые фрагменты генетического материала вируса гриппа. Таким образом, в этой культуре накапливается и вакцина против гриппа. Существуют простые и дешёвые методы сепарации, которые позволяют отделить, оставить в растворе вирусы и клетки насекомых, а вакцину извлечь и использовать для прививки человека.

Генная инженерия открывает и ещё одну, совсем уж неожиданную возможность для производства вакцины, – говорит Клаус Штёр:

За последние годы нам удалось выяснить, что эти полифенолы обволакивают словно тонкой плёнкой молекулы вирусного белка и тем самым препятствуют проникновению вируса в клетку-хозяина. Дело в том, что белок на поверхности вируса – гемагглютинин – является тем ключом, который идеально подходит к замку, перекрывающему вход внутрь клетки. А теперь представьте себе, что у вас есть ключ от дома, но он обмотан клейкой лентой. Ясно, что такой ключ в замочную скважину уже не вставишь и дверь им не отопрёшь.

Чтобы убедиться, что метод работает не только в клеточных культурах, но и в живом организме, Оливер Плянц провёл серию экспериментов на мышах: он инфицировал животных различными агрессивными вирусами гриппа, а затем впрыскивал им в дыхательные пути аэрозоль, содержащий экстракт из листьев ладанника:

Результаты намного превзошли наши самые смелые ожидания. Собственно говоря, у мышей, подвергшихся воздействию экстракта ладанника, нам вообще не удалось зарегистрировать никаких клинических симптомов заболевания. Ну, может быть, то или иное животное испытывало лёгкое недомогание. Однако и это было чисто субъективное впечатление экспериментатора, не более того. А вот мыши контрольной группы, не получившие дозу экстракта ладанника, все без исключения заболели, причём очень тяжело, и около половины из них умерли.

Из 300 пациентов у 141 был диагностирован грипп, причём диагностирован не на основании клинических симптомов, а реально выявлен вирус в крови. Так вот, экстракт ладанника оказал положительное воздействие на 112 пациентов. И только 29 больных на него никак не прореагировали.

Коронавирус COVID-2019 продолжает убивать людей, его смертность в несколько раз превышает сезонный грипп. За свою историю мир сталкивался с большим числом эпидемий. России также неоднократно приходилось сражаться с ужасными болезнями. Рассказываем о самых известных из них.

Пассажир заграничного авиарейса прилетел в Москву утром. Мужчина лишь слегка покашливал, но дело-то было зимой – ничего необычного. В первый день он общался с многочисленными друзьями (и с любовницей), а на следующий уже обнимал родных. В то же время он почувствовал себя хуже: усиливался кашель, резко выросла температура. Отправился к врачам. Поскольку хуже ему становилось буквально с каждой минутой, его экстренно госпитализировали. Наутро он скончался.

По счастливой случайности на вскрытии в морге Боткинской больницы оказался пожилой академик-вирусолог Михаил Морозов, который озвучил ужасный диагноз – чёрная оспа. За окном стоял январь 1960 года, а трагически погибшим пассажиром был художник, дважды лауреат Сталинской премии Алексей Кокорекин. В декабре 1959 года он отправился в Индию, поскольку интересовался культурой страны. Жажда впечатлений привела его на церемонию сожжения скончавшегося от оспы брахмана. Зарисовывая процесс с натуры, художник даже рискнул протянуть руку через погребальный костёр. Более того, он даже прикасался к вещам умершего. Инкубационный период вируса оспы в человеческом организме длится около двух недель, поэтому непосредственно до возвращения в СССР он и не подозревал, что заражён по-настоящему чудовищной болезнью.

Может возникнуть вопрос, неужели Кокорекин не был вакцинирован? Ведь он явно понимал, в какую страну он направляется и чем планирует там заниматься. Есть версия, что любвеобильный художник не хотел проблем в интимной жизни из-за снижения потенции, а потому подделал справку, опасаясь побочных действий прививки.

Когда выяснился его посмертный диагноз, стало понятно, что огромное число людей находятся в опасности. Юноша, лежавший этажом ниже палаты Кокорекина, заразился из-за того, что вирус передался через вентиляцию. Истопник просто проходил мимо палаты художника – этого оказалось достаточно для инфицирования. Поиском потенциально заражённых людей занялось КГБ. Отслеживались все контакты. Все сданные любовницей и женой в комиссионный магазин подарки, включая индийские ткани, были изъяты и сожжены.

Тем временем в инфекционных больницах ставились новые койки, всего около 10 тысяч человек уже через неделю были на карантине. Параллельно уральские фармпредприятия в безостановочном режиме выпускали всё новые партии вакцины. Как вспоминал профессор Виктор Зуев, вакцинирование против оспы было в Москве повальным, но никаких официальных объявлений на этот счёт, разумеется, не делалось. За полторы недели вакцины поставили более чем шести миллионам человек. При этом практически никто ничего не знал. Слухи удавалось загасить на корню, максимум, о чём говорили – какие-то санитарные учения. В результате от чёрной оспы тогда в столице умерли ещё лишь три человека.

Больной чёрной оспой. Фото: Everett Historical / Shutterstock.com

Оспа убивала людей в России и несколькими веками ранее. Около 40% заразившихся умирали, остальные на всю жизнь оставались со шрамами от многочисленных язв или оставались слепыми. Происхождение таких распространённых сейчас фамилий, как Рябовы или Рябцевы, самым прямым образом связаны с этим жестоким заболеванием. Пострадала от оспы и царская династия. В 1730 году от оспы внезапно умер Пётр II, которому на тот момент было лишь 15 лет. Юного императора заразил князь Долгорукий, который пришёл к правителю, несмотря на то что у него дома были больные люди. Другой внук Петра Великого, император Пётр III, смог преодолеть недуг, но отметины в виде рубцов остались на его коже навсегда.

Конец периодическим эпидемиям решила положить Екатерина II. В 1768 году она сделала себе секретную прививку от оспы, а когда стало ясно, что этот отчаянный эксперимент увенчался успехом, повелела привить наследника Павла Петровича, а затем практически в приказном порядке рекомендовала также поступить и своим подданным. Спустя почти две сотни лет лишь жёсткие меры, слаженная работа советских врачей и спецслужб смогли остановить эпидемию болезни, которая казалось окончательно забытой.

Испанский грипп убил около 100 миллионов человек, что в конце 1910-х годов составляло 5% населения всей планеты. Эта пандемия вошла в историю, как одна из самых страшнейших и, пожалуй, самых массовых. Не миновала она и Советскую Россию, проникнув в страну, где шла гражданская война, через Украину. В Киеве заболели около 700 тысяч, смертность составила 1,5%. Затем по белорусским землям "испанка" добралась до Москвы и Петрограда. Достигнув масштабов национальной катастрофы, болезнь унесла жизни от 2,7 до 3 миллионов человек, что составляло 3-3,4% всего населения РСФСР.

Из знаменитых людей, ставших жертвами испанского гриппа, можно выделить звезду немого кино Веру Холодную и "чёрного дьявола большевиков" Якова Свердлова. Тем не менее, по сравнению с большинством стран Европы и других континентов, Советская Россия пострадала чуть ли не меньше всего, поскольку средняя летальность составляла 20%. Интересно, что в первые годы советской власти по стране распространились ячейки "Союза упрощения приветствий". Их девизом были слова: "Долой рукопожатие". Таким образом, медики полагали, что это поможет снизить количество случаев передачи вируса.

Заболевание, которое очень быстро прогрессирует, сопровождается лихорадкой, поражением внутренних органов и язвами кожи. Характеризуется высокой смертностью и степенью заразности. Согласно сохранившимся манускриптам, о чуме знали ещё в древности. Римские лекари описывают симптомы заболевших чумой в Ливии, Сирии и Египте.

Первая пандемия – "Юстинианова чума" случилась с 551 по 580 годы и унесла жизни более 100 миллионов человек по всему свету. В 1320-30 годах чума начала бушевать в Китае и Центральной Азии, откуда проникла на Ближний Восток. С Востока в 1346 году в Крым, затем в Европу. К 1352 году от заразы погибло 25 миллионов – треть населения Европы. В 1350 "чёрная смерть" пришла из Балтики в Псков, Новгород и распространилась очень далеко. Точное количество жертв до сих пор неизвестно, так как умирали целые города (такие как Белоозеро, Глухов).

Эпидемия чумы в Европе. Фото: Everett Historical / Shutterstock.com

Эпидемия повторилась в России в 1654 году. Семья царя Алексея Михайловича вместе с патриархом Никоном уехала в Калязинский монастырь, когда болезнь дошла до Москвы. Вслед за властью столицу покинула вся знать, стрельцы, тюремная стража. Город подчинился власти страха и беспорядка. Так как умерших часто бросали в городе, а мародёры передвигались со скоростью пожара, не боясь заразы, спастись не представлялось возможным. Вскоре Москву оцепила охрана, и уехать из неё стало практически невозможным. Город опустел за год. За этот период в нём погибли около 700 тысяч человек.

Чума вернулась в Россию в 1770 году, унося до тысячи жизней ежедневно. Люди шли за исцелением и защитой от болезни в церкви, не понимая, что провоцируют быстрое распространение чумы. Архиепископ Амвросий отказался выносить в народ икону Боголюбской Божьей Матери, чем вызвал массовые погромы и всеобщее безумие. Отчаявшиеся разнесли Чудов монастырь в Кремле, убили архиепископа и стали уничтожать карантинные заставы вокруг города.

Для подавления бунта императрица Екатерина Великая отправила графа Орлова с войсками. За три дня волнения удалось подавить, но эпидемия продолжала распространяться. По распоряжению Орлова город разделили на 27 секторов, где вели строгий учёт больных. Также построили много новых больниц, бань, стали дезинфицировать жилища, увеличили жалованье врачам, а всем больным, добровольно пришедшим в лечебницу, обещали вознаграждение. Эпидемия в Москве стихла к концу 1771 года и до 1772 лишь возникала короткими вспышками по остальным городам России.

Острая кишечная инфекция, сопровождающаяся рвотой, диареей, поражением кишечника и хроническим обезвоживанием. Все вспышки мировых эпидемий холеры несли начало из долины Ганга в Индии. Жара, грязная речная вода, которая являлась питьевой, хозяйственной, а также атрибутом проведения национальных праздников, – всё это способствовало скорейшему росту заболевших.

Транспортировка умерших от холеры. Фото: Mary Evans Picture Library / Globallookpress

Самая известная пандемия холеры началась в 1816 году. Через год ею была заражена вся Азия. Болезнь добралась до России, где бушевала до аномально суровой зимы 1823-24 года, когда замерзли реки даже в южных странах. Вторая пандемия началась в 1829 году. Погасить её не удавалось целых два десятилетия. В России эпидемия началась в 1830-м – быстро были приняты меры дезинфицировать питьевые колодцы хлорной известью. Но малограмотные и недоверчивые люди посчитали дезинсекторов отравителями и начали отлавливать их, врывались в больницы и убивали персонал.

Александр Сергеевич Пушкин, будучи свидетелем того мрачного времени, отмечал, что с холерой боролись, как с простудой, – пили молоко со сливочным маслом. Кто-то принимал болезнь за чуму, пока не сформировалась Центральная комиссия по пресечению холеры. По распоряжению князя Голицына грамотному народу стали раздавать "холерные листки", в которых объясняли ситуацию и просили сохранять спокойствие.

Несмотря на просвещение, люди пытались выследить преступников, которые "отравляют" их воду. Избивали толпой всех, кто казался им подозрительным, шли с разгромами на холерные больницы. Усмирить бунт удалось Николаю I, прибывшему на Сенную площадь. Семья императора также понесла потери из-за холеры, и его речь смогла остудить гнев разъярённой толпы. В 1831 году болезнь в России начала постепенно стихать. Она унесла почти 200 тысяч жизней, и это только по официальным данным. А сама борьба с заразой положила начало для дальнейшего изучения и поисков лечения в русской медицине.

Читайте также: