Как провериться на бычий цепень

Количественное исследование для выявления иммуноглобулинов класса IgG к Taenia solium, используемое для диагностики тениоза и цистицеркоза, а также для оценки эффективности лечения.

Иммуноферментный анализ (ИФА).

Какой биоматериал можно использовать для исследования?

Как правильно подготовиться к исследованию?

- Не принимать пищу в течение 2-3 часов до исследования, можно пить чистую негазированную воду.

- Не курить в течение 30 минут до исследования.

Общая информация об исследовании

Тениоз (цистицеркоз) - инфекционное заболевание, вызываемое личинками свиного цепня (Taenia solium) - цистицерками, - с поражением кожи, подкожной клетчатки, мышц, головного и спинного мозга, глаз, иногда внутренних органов, костей, тонкого кишечника. Это гельминтоз, обусловленный паразитированием в тонком кишечнике свиного цепня и характеризующийся признаками расстройства пищеварения и астеноневротическими проявлениями. Течение тениоза сопровождается снижением аппетита, болями в животе, тошнотой, рвотой, нарушением стула, головокружением и головными болями, расстройством сна, обморочными состояниями. Опасным осложнением тениоза может явиться цистицеркоз глаз и мозга.

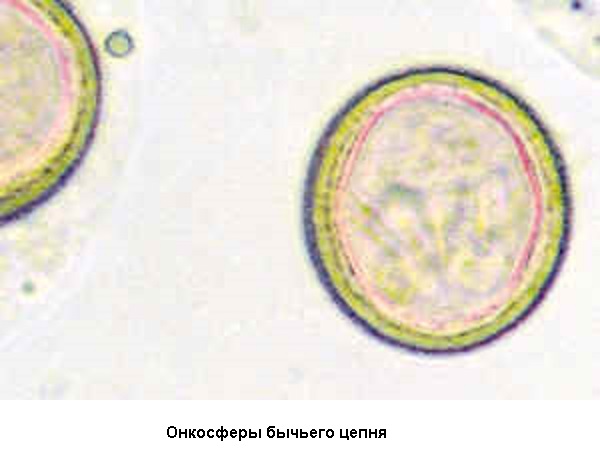

Тениоз вызывается ленточным паразитом из семейства Taeniidae (тениид) – это крупный гельминт, длина взрослой особи которого достигает 2-4 метров. Тело гельминта состоит из головки с присосками и крючьями, шейки и многочисленных (до 1000 штук) члеников четырехугольной формы, каждый из которых содержит 30-50 тыс. яиц. Внутри каждого яйца свиного цепня содержится шестикрючный зародыш (онкосфера), являющийся инвазионным. Отторгающиеся от тела гельминта зрелые членики выделяются с фекалиями человека во внешнюю среду, где яйца рассеиваются по почве.

Для полного цикла развития свиного цепня необходима смена двух хозяев. Промежуточным хозяином служат домашние свиньи или дикие кабаны, в организм которых инвазионные яйца попадают вместе с кормом или землей. В пищеварительном тракте свиней из яиц высвобождаются онкосферы, которые проникают в кровоток, разносятся по организму и оседают в мышечной ткани. Здесь через 2-2,5 месяца зародыши превращаются в цистицерки, или финны - личиночные пузырьки, внутри которых расположена головка (сколекс), вооруженная крючьями. В организме свиньи цистицерки могут находиться до 3-6 лет; позднее они кальцинируются и погибают. В некоторых случаях промежуточным хозяином свиного цепня может выступать человек, у которого личинки гельминта вызывают опасное заболевание - цистицеркоз. Заражение тениозом происходит при поедании свинины или мяса диких кабанов, инвазированного цистицерками. В тонком кишечнике человека из личиночного пузырька выходит головка гельминта, которая с помощью присосок и крючьев фиксируется к стенке кишки и спустя 2-2,5 месяца, по мере отрастания члеников, превращается в половозрелого гельминта.

Ведущими факторами заражения являются мясо свиней, плохо термически обработанное, не прошедшее ветеринарный контроль, иногда загрязненные цистицерками руки или вода. Механизм инфицирования – алиментарный, пути заражения – пищевой или водный. Больной тениозом человек представляет эпидемиологическую опасность, поскольку может заразить окружающих. Основными критериями распознавания тениоза являются клинические данные (отхождение члеников гельминта с испражнениями), эпидемиологические сведения (употребление в пищу плохо обработанной свинины) и лабораторное подтверждение диагноза.

Скрининговое исследование крови предназначено для выявления антител класса IgG к цистицеркам свиного цепня, которые вырабатываются иммунной системой в ответ на инфицирование возбудителем тениоза (Taenia solium) и свидетельствуют о наличии инфекции, как острой, так и хронической. Оно обладает высокой специфичностью (96 %) и чувствительностью (87 %) метода и дает возможность ранней диагностики инфекции, а также отслеживать эффективность лечения.

Для чего используется исследование?

- Для диагностики заражения возбудителем свиного цепня.

Когда назначается исследование?

- Аллергические дерматиты;

- эозинофилия;

- боли в животе;

- нарушение аппетита, тошнота, рвота;

- утомляемость;

- отставание в росте и весе у детей;

- дифференциальная диагностика с опухолями, воспалительными заболеваниями органов и эхинококкозом;

- эпидемиологический контроль при массовых заболеваниях или повышенной эпидемической опасности.

Интерпретация результатов исследования:

Результат: 0.00 - 9.00 - отрицательно.

В случае получения сомнительного результата рекомендуется повторить исследование через 2-4 недели. При повторном результате "Сомнительно" результат следует рассматривать как отрицательный.

- отсутствие инфекции;

- слабая иммунная реакция пациента;

- низкий уровень антител.

- подтверждает текущее или перенесенное инфицирование;

- перекрестная реакция с Echinococcus.

При положительном результате необходимо проводить дифференциальную диагностику между цистицеркозом и эхинококкозом.

Повторные тесты на антитела, проведенные через несколько месяцев, позволяют оценить эффективность проводимого лечения. Об эффективности лечения свидетельствует снижение уровня IgG.

- Возможна перекрестная реактивность с другими заболеваниями, такими как эхинококкоз.

Кто назначает исследование?

Инфекционист, терапевт, педиатр, гастроэнтеролог, аллерголог, хирург, невролог.

Лабораторная диагностика гельминтозов

Гельминты, которые также известны как глисты, являются паразитами человеческого организма. Патология имеет общее воздействие на организм, отягощает наличие хронических патологий, снижает иммунитет и может приводить к серьезным органическим заболеваниям. Гельминтозы часто встречаются у детей, чем могут задерживать их физическое и психологическое развитие.

Ведя свою жизнедеятельность в организме, гельминты выделяют различные продукты обменных процессов, чем вызывают постоянную интоксикацию у пациента. Паразиты могут функционировать в различных тканях и органах: некоторые из них тропны к дыхательной системе, большинство - к пищеварительной, некоторые живут в нервных тканях.

Проходить диагностику необходимо регулярно, из профилактических соображений. Риск заразиться гельминтозом есть у всех, так как заражение может произойти в ряде ситуаций. Чаще всего, гельминты попадают в организм вместе с плохо вымытыми овощами, фруктами, некачественной водой, необработанным мясом и рыбой. Некоторые гельминты проникают в виде промежуточных форм развития. Это происходит контактным путем, может сопровождать использование грязного постельного белья, посуды. Более высокий риск у тех, кто держит дома четвероногих друзей. Еще одна особенность данной группы патологий - если болеет один член семьи, скорее всего болеют все остальные. Поэтому, проходить диагностику тоже нужно всем вместе.

Виды современной диагностики гельминтозов

Развитие лабораторной диагностики гельминтозов привело к появлению различных методов исследования:

- анализы кала: макроскопический, микроскопический, нативный мазок, метод Фюллеборга, Калантаряна, Горячева, Шульмана, Харада, анализ на энтеробиоз;

- серологические методы;

- лабораторное исследование крови, мокроты.

Ниже описаны наиболее распространенные методы диагностики гельминтозов.

Самый популярный метод диагностики, который проводится разными методами и включает несколько вариантов оценки кала: макроскопия, микроскопия, бактериология, химический анализ. Позволяет определить наличие частиц гельминтов, а также их яйца и споры.

Макроскопический и микроскопический метод имеют общую концепцию, но отличаются оптическим разрешением. Соответственно, микроскопическая оценка более точная и позволяет определить меньшие по размеру признаки гельминтоза.

Методы обогащения основаны на том, что личинки, благодаря своему весу, могут оседать или наоборот - всплывать на поверхность раствора. Это позволяет определить наличие гельминта и дифференцировать его вид.

Метод Фюллеборга проводится таким образом: в емкость помещается небольшое количество кала, готовится раствор с водой и солью, тщательно перемешивается и отстаивается. Полученную пленку помещают на предметное стекло и изучают под микроскопом. Изучается и поверхностный слой раствора, и его осадок, так как в различных слоях появляются яйца различных паразитов. Метод прост в применении. сравнительно недорогой и эффективный.

Анализ по Калантаряну тоже проводится с использованием солевого раствора. Отличается плотность насыщения воды солью. Изучается только поверхностный слой раствора.

Метод Горячева предполагает изучение осадка, для чего используется изотонический раствор. Яйца набухают и оседают на дно емкости. Полученный реактив оценивают под микроскопом. Методика эффективная, но довольно сложна в применении.

Анализ по Красильникову основан на действии поверхностно активных веществ. Под их действием яйца глистов выпадают в осадок, который и изучается под микроскопом.

Оценка кала по Шульману предполагает обнаружение живых личинок. используется свежий кал, который подвергается круговому перемешиванию. Яйца концентрируются в центре, благодаря действию круговых движений и особенностям веса. Той палочкой, которой размешивался раствор, делается мазок на стекле, после чего проводится оценка под микроскопом.

Методика Харада и Мори рекомендована ВОЗ. Применяется для того, чтобы определить анкилостомоз и отличить его от других гельминтозов.

Анализ на энтеробиоз применяется для того, чтобы определить наличие яиц остриц и цепня бычьего. Необходимо провести перианальный смыв или соскоб. Необходимо соблюдать правильную технику взятия анализа. У детей можно собирать мазок во время сна. Соскоб собирается ватной палочкой или тампоном, есть также специальная клейкая лента. В лаборатории оценивается мазок на стекле.

Основаны на реакции “антиген-антитело”. Для этого, препарат крови соединяется с готовыми стандартными растворами, которые содержат антигены известных гельминтов. У пациента, который поражен паразитами, формируются антитела к ним. Соответственно, при проведении серологической диагностики, проявляется реакция антигенов с антителами. Чтобы определить, с какими именно антигенами произошла реакция, используется специфическая маркировка. Таким образом, в результате можно узнать, какие антитела есть в сыворотке, а соответственно и какие гельминты паразитируют в организме.

Другие анализы на гельминтозы

Помимо перечисленных анализов, применяется исследование различных тканей и жидкостей организма. Поиск гельминтов возможен благодаря детальной диагностике мочи, мокроты. Это предназначено для диагностики паразитов, тропных к мочеполовой и дыхательной системе, соответственно. Методика обладает высокой точностью и дает качественные результаты.

Как собрать и сдать материал, чтобы повысить точность диагностики?

Необходимо проконсультироваться с врачом на предмет целесообразности сдачи анализа. К примеру, время сдачи анализов зависит от проведенного лечения, некоторых заболеваний и медицинских манипуляций. Чтобы не тратить время и средства зря, лучше посоветуйтесь и пройдите диагностику в более подходящее время.

Сбор материала проводится в правильную емкость - стерильный, сухой контейнер. Он предназначен для разового использования и продается в аптечных пунктах. В комплекте есть лопатка для сбора кала и плотная крышка.

Не стоит специально проводить туалет промежности перед сбором материала. Если вы планируете сбор кала для анализа, лучше произвести акт дефекации в чистое судно или горшок. Не допускайте смешивания мочи и кала. Возьмите материал с нескольких мест - начала. средины и конечного отрезка. с разной глубины. Не допускайте обветривания кала, сразу закрывайте тару крышкой.

Желательно проводить сбор кала после привычного акта дефекации. не следует использовать препараты, которые стимулируют процесс, так как это может исказить лабораторную картину. Оптимальный вариант - сбор материала после пробуждения. Вы можете выпить стакан воды или позавтракать, чтобы стимулировать пищеварительный тракт.

Расшифровка результатов исследования

В норме, в каловых массах не должно быть личинок или частей гельминтов. Любое появление данных элементов считается патологическим состоянием. Если есть клинические признаки гельминтоза, но они не подтвердились - анализ проводится несколько раз и применяется несколько разных методик.

Лаборатория АО "СЗЦДМ" предлагает услуги, обеспечивающие комплексное и преемственное лабораторное обследование пациента

Диагностика В медицинских центрах АО "СЗЦДМ" проводят качественные диагностические исследования всего организма

Лечение Наши медицинские центры ориентированы на обслуживание пациентов в амбулаторном режиме и объединены единым подходом к обследованию и лечению пациентов.

Реабилитация Реабилитация - это действия, направленные на всестороннюю помощь больному человеку или инвалиду для достижения им максимально возможной полноценности, в том числе и социальной или экономической.

Выезд на дом Внимание! Действует акция "Выезд на дом - 0 рублей"

Профосмотры АО "СЗЦДМ" проводит профилактические осмотры работников, которые включают в себя - комплексы лечебных и профилактических мероприятий, проводимых для выявления отклонений в состоянии здоровья, профилактики развития и распространения заболеваний.

Основные факты

- Тениоз – это кишечная инфекция, вызванная взрослыми ленточными червями.

- Возбудителем тениоза у человека может быть один из трех видов ленточных червей: Taenia solium, Taenia saginata и Taenia asiatica. Только T. solium может стать причиной серьезных проблем со здоровьем.

- Заражение человека T. solium происходит в результате попадания в желудочно-кишечный тракт личинок ленточного червя (цистицерков) при употреблении в пищу не прошедшего надлежащую термическую обработку свиного мяса

- Яйца ленточного червя выделяются с калом инфицированного человека и в случаях открытой дефекации попадают в окружающую среду.

- Человек может заразиться яйцами T. solium также в результате употребления зараженной пищи или воды (человеческий цистицеркоз) или несоблюдения правил личной гигиены

- Из попавших в организм человека яиц выходят личинки (называемые цистицерками), которые затем разносятся по всему организму. При попадании в центральную нервную систему они могут привести к развитию неврологических симптомов (нейроцистицеркоз), включая эпилептические припадки.

- Инфекция T. solium – причина 30% случаев эпилепсии во многих эндемичных районах, где бродячие свиньи живут в непосредственной близости к жилищу людей.

- Во всем мире более 80% из 50 миллионов людей, страдающих эпилепсией, проживает в странах с низким доходом и доходом ниже среднего.

Передача инфекции и бремя заболеваемости

Тениоз – это кишечная инфекция, которую могут вызывать 3 вида ленточных червей: Taenia solium (свиной цепень), Taenia saginata (бычий цепень) и Taenia asiatica.

Человек может заразиться T. saginata или T. asiatica в результате употребления в пищу не прошедшего должную термическую обработку зараженного говяжьего мяса или свиной печени, соответственно, однако тениоз, вызванный T. saginata или T. asiatica не имеет серьезных негативных последствий для здоровья человека. Поэтому данный информационный бюллетень посвящен исключительно вопросам передачи T. solium и причиняемого им вреда для здоровья.

Заражение человека T. solium происходит в результате употребления в пищу сырой или не прошедшей надлежащую термическую обработку зараженной свинины. Яйца ленточных червей покидают организм с калом и могут вызывать инфекцию у свиней. Инфекция человека, вызванная ленточными червями T. solium, проходит почти бессимптомно. Однако, как и в случае со свиньями, человек может заразиться и яйцами T. solium в результате их попадания в желудочно-кишечный тракт, что может привести к паразитарной инфекции тканей (цистицеркоз человека).

Эта инфекция может привести к катастрофическим последствиям для здоровья человека. Личинки плоского червя (цистицерки) могут поселяться в мышцах, коже, глазах и центральной нервной системе. В случае появления цист в головном мозге, заболевание называют нейроцистицеркозом. Среди симптомов присутствуют сильные головные боли, слепота, судороги и эпилептические припадки. Заболевание может привести к смерти больного. Нейроцистицеркоз – наиболее распространенная из поддающихся профилактике причин эпилепсии во всем мире. По оценкам, на долю этого заболевания приходится 30% всех случаев эпилепсии в эндемичных странах.

От цистицеркоза, главным образом, страдают здоровье членов общин, живущих за счет натурального хозяйства в развивающихся странах Африки, Азии и Латинской Америки, и их способность добывать средства к существованию. Он также приводит к падению рыночной цены на свиней и крупный рогатый скот и делает опасным потребление свиного мяса.

В 2015 г. Эпидемиологическая справочная группа ВОЗ по оценке бремени заболеваний пищевого происхождения признала T. solium основной причиной смертности от заболеваний пищевого происхождения, бремя которой оценивается в 2,8 миллионов лет жизни, скорректированных на инвалидность (DALY). Общее число людей, болеющих нейроцистицеркозом, включая симптомные и бессимптомные случаи, по оценкам составляет от 2,56 до 8,3 миллионов в зависимости от имеющихся источников данных о распространенности эпилепсии.

В 2010 году цистицеркоз, вызванный T. solium, был включен ВОЗ в перечень наиболее серьезных забытых тропических болезней (ЗТБ). В дорожной карте по ЗТБ были поставлены цели по разработке научно обоснованной стратегии контроля и ликвидации вызванного T. solium тениоза/цистицеркоза и масштабному внедрению соответствующих мероприятий в отдельных странах к 2020 году.

Симптоматика

Симптоматика тениозов, вызванных T. solium, T. saginata или T. asiatica, как правило, слабовыражена и неспецифична. Приблизительно через 8 недель после после употребления в пищу мяса, содержащего цистицерки, когда завершается полное развитие ленточных червей в кишечнике, могут появляться боли в области живота, тошнота, диарея или запоры.

Эти симптомы могут сохраняться до тех пор, пока черви не погибнут в результате лечения. В противном случае они могут жить многие годы. Считается, что нелеченные инфекции, вызванные червями T. solium, обычно продолжаются 2-3 года.

В случае цистицеркоза, вызванного T. solium, продолжительность инкубационного периода до появления симптомов может быть разной, и у инфицированных людей заболевание может оставаться бессимптомным на протяжении нескольких лет.

В некоторых эндемичных регионах (особенно в Азии) у инфицированных людей могут появляться заметные на глаз или при пальпации узелки (небольшие твердые бугорки или уплотнения) под кожей. Для нейроцистицеркоза характерны разнообразные симптомы и признаки в зависимости от числа, размера, стадии и локализации патологических изменений, а также от иммунной реакции организма хозяина. Он может также протекать без клинических симптомов. Симптомы могут включать хроническую головную боль, слепоту, судороги (эпилепсию в случае, если они периодически повторяются), гидроцефалию, менингит, деменцию и симптомы, вызванные наличием очагов поражения в полостях центральной нервной системы.

Лечение

Для лечения тениоза назначают празиквантел (5-10 мг/кг, однократный прием) или никлозамид (взрослым и детям старше 6 лет: 2 г, однократный прием после легкого приема пищи с последующим приемом слабительного через два часа; детям в возрасте 2-6 лет: 1 г; детям до двух лет: 500 мг).

Поскольку разрушение цист может вызвать воспалительную реакцию, для лечения активной формы нейроцистицеркоза может быть выбран длительный прием празиквантела и/или альбендазола в сочетании с поддерживающей терапией кортикостероидами и/или противоэпилептическими средствами, и в некоторых случаях может быть показано хирургическое вмешательство. Дозировка и продолжительность лечения могут быть очень разными и зависят, главным образом, от числа, размера, расположения и стадии развития цист, наличия воспалительного отека в местах их расположения, остроты и тяжести клинических симптомов и признаков.

Контрольно-профилактические меры

Для профилактики, контроля и потенциальной ликвидации T. solium требуется проведение надлежащих мероприятий в области общественного здравоохранения, охватывающих такие аспекты, как здоровье животных, здоровье человека и окружающую среду. В отношении T. solium могут проводиться различные комбинации восьми типов контрольно-профилактических мероприятий в зависимости от условий в конкретных странах:

- массовое назначение препаратов против тениоза;

- выявление и лечение случаев тениоза;

- санитарное просвещение, в том числе по вопросам гигиены и безопасности продуктов питания;

- улучшение санитарных условий;

- более совершенная практика свиноводства;

- антигельминтное лечение свиней (оксфендазол в дозировке 30 мг/кг – доступное на рынке и зарегистрированное средство для лечения цистицеркоза у свиней);

- вакцинация свиней (вакцина TSOL18 – доступна на рынке);

- усиление ветеринарно-санитарного контроля мяса и мясопереработки.

По-прежнему отмечается нехватка надежных эпидемиологических данных о географическом распределении вызванного T. solium тениоза и цистицеркоза у людей и свиней.

Создание надлежащих механизмов эпиднадзора могло бы обеспечить возможность регистрации новых случаев цистицеркоза у людей и свиней, что позволило бы выявлять местные сообщества c высоким уровнем риска и принимать в выявленных районах контрольно-профилактические меры.

Роль ВОЗ

Работа с органами ветеринарного надзора и надзора за качеством и безопасностью пищевых продуктов, а также с другими секторами будет важнейшим условием достижения в долгосрочной перспективе конечной цели по сокращению бремени заболевания и защиты продовольственной производственно-сбытовой цепи.

Программа ВОЗ по забытым тропическим болезням работает в тесном сотрудничестве с другими департаментами ВОЗ в таких областях, как охрана психического здоровья, научные исследования и разработки, безопасность продуктов питания, безопасное водоснабжение и санитария, а также с учреждениями-партнерами, такими как Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) и Всемирная организация охраны здоровья животных (МБЭ) в целях обеспечения необходимого междисциплинарного сотрудничества по борьбе с T. solium. Конечной целью этой деятельности является предотвращение человеческих страданий в результате нейроцистицеркоза.

Для удовлетворения потребности в четких методических указаниях о поэтапном подходе к разработке контрольно-профилактических программ ВОЗ совместно со странами и основными партнерами уже сделала первые шаги по поиску наиболее пригодной стратегии прекращения передачи T. solium и совершенствования диагностики и ведения нейроцистицеркоза с использованием имеющихся на сегодняшний день средств.

Сохраняется потребность в создании более совершенных, простых и малозатратных средствах экспресс-диагностики, пригодных для использования в полевых условиях для выявления носителей T. solium и случаев человеческого и свиного цистицеркоза, а также в планировании и мониторинге программ. В декабре 2015 г. в штаб-квартире ВОЗ состоялось совещание заинтересованных сторон по проблеме диагностики тениоза/цистицеркоза, вызванного T. solium. Темой совещания была проблема отсутствия подходящего инструментария для диагностики тениоза, цистицеркоза и нейроцистицеркоза.

Программы ВОЗ по борьбе с забытыми тропическими болезнями и по охране психического здоровья также осуществляют руководство процессом разработки основанных на фактических данных стандартных методических указаний по диагностике и лечению вызванного T. solium цистицеркоза в целях оказания поддержки клиническому ведению пациентов и информационного обеспечения национальных программ и стратегий.

Ряд стран готовят пилотные программы, основанные на использовании существующего инструментария, и параллельно проводят операционные исследования в целях измерения результативности и корректировки стратегий. Все больше стран проявляют заинтересованность в присоединении к сети ВОЗ по борьбе с тениозом/цистицеркозом.

Важнейшим элементом, необходимым для оценки бремени заболевания и прогресса, является получение надежных данных в области эпидемиологического надзора. Как и в случае с другими забытыми тропическими болезнями, распространенными среди малообеспеченных услугами здравоохранения популяций в отдаленных районах, особенно ощущается нехватка статистики. ВОЗ пытается исправить это положение дел и составляет эпидемиологические карты распространенности инфекции T. solium на основе данных о сопутствующих факторах риска, включая информацию о свиноводстве, безопасности продуктов питания и санитарной обстановке.

- Карта районов, эндемичных по T. solium

Управление ветеринарии Курганской области является уполномоченным в области ветеринарии органом исполнительной власти Курганской области, осуществляющим государственное регулирование в сфере ветеринарной деятельности на территории Курганской области, и входит в систему государственной ветеринарной службы Российской Федерации.

Задачами Управления являются:

1) защита населения от болезней, общих для человека и животных;

2) охрана территории Курганской области от заноса заразных болезней животных;

3) предупреждение и ликвидация заразных и массовых незаразных болезней животных;

4) обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном отношении.

Управление ветеринарии Курганской области обладает правами юридического лица, имеет гербовую печать.

Финансирование Управления ветеринарии Курганской области и подведомственных учреждений осуществляется за счет средств областного бюджета.

Почтовый адрес Управление ветеринарии Курганской области:

640002, г. Курган, ул. Володарского, 65 стр.1

часы работы с 9-00 до 18-00

телефоны: 8 (3522) 43-10-30

Новости

Бычий цепень выявлен у человека

Управление ветеринарии Курганской области призывает граждан быть бдительными не поддаваться искушению сиюминутной выгоды и предупреждает, что купленное на улице, в том числе спонтанных микрорынках мясо может таить в себе личинки опасных паразитарных заболеваний.

По информации, поступившей из Управления Роспотребнадзора по Курганской области от 01.09.2015 г. на территории города Кургана выявлен случай заболевания человека тениаринхозом.

Тениаринхоз (бычий цепень)

Тениаринхоз является биогельминтозом хронического течения, регистрируемым повсеместно. Высокая частота случаев данного заболевания регистрируется в странах Африки, Южной Америки, Австралии. На территории России высокая заболеваемость регистрируется в Ямало-Ненецком автономном округе, Чеченской Республике, Республике Алтай, Коми, Дагестане и других, в которых показатель колеблется от 1,1 до 10 и выше случаев на 100 тыс. населения. В России помимо описанных выше регионов тениаринхоз с определенной частотой встречается в Удмуртии, Пермском крае, Красноярском крае, Новосибирской области, Краснодарском крае, Оренбургской области, Республике МариЭл. На других территориях РФ могут регистрироваться единичные случаи тениаринхоза с низким уровнем заболеваемости по региону.

Тениаринхоз – паразитологическое заболевание человека, которое вызывается гельминтом бычий цепень, и характеризующееся нарушениями функции желудочно-кишечного тракта и склонностью к хроническому течению болезни.

Причины развития тениаринхоза

Возбудитель гельминтоза – это представитель класса Ленточные черви, вида Цепни – бычий цепень (Toeniarhinchus saginatus). Это достаточно крупный гельминт длиной в среднем 6-7 метров (от 4 до 12 метров). Бычий цепень состоит из головки, шейки и проглоттид или стробилл (члеников), количество которых велико – до 2000 шт. Зрелые членики, как и у других гельминтов, располагаются в дистальных отделах и имеют зрелую матку (соответственно паразит является гермафродитом), заполнены они онкосферами (яйцами) в количестве до 150 штук в каждом членике. Особенности цепня - 4 присоски на голове, способность члеников самостоятельно ползать по траве, наличие у каждого членика своей собственной половой системы.

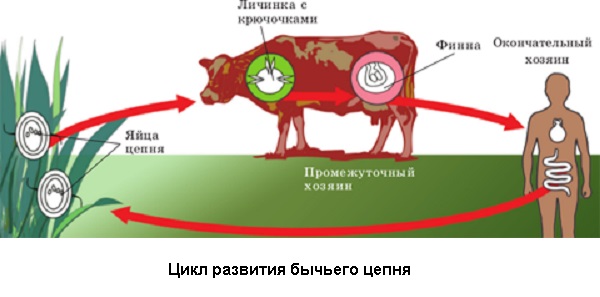

Окончательным хозяином является человек. В организме человека паразитирует половозрелая особь бычьего цепня, соответственно человек выделяет яйца с испражнениями в окружающую среду. Членики цепня могут самостоятельно после акта дефекации выползать и двигаться на теле больного. Выделяются членики на 80-й день после момента инвазии (заражения).

Промежуточный хозяин – крупнорогатый скот, олень, зебра, як, буйвол и другие. Промежуточный хозяин инфицируется при поедании онкосфер во время питания (с травой, почвой). В мышечной ткани происходит развитие цистицерка или финны (личинки цепня), которая становится опасной для инфицирования человека в среднем через 4-5 месяцев.

Механизм заражения – алиментарный, а путь - пищевой. Заражение человека происходит через сырое или плохо обработанное мясо, содержащее финны (инвазивные личинки).Больной человек для окружающих людей не заразен, онкосферы должны пройти путь развития до личинок в организме промежуточного хозяина, которые и опасны для заражения человека.

Восприимчивость к тениаринхозу всеобщая, чаще заболевают взрослые лица.

Цикл развития бычьего цепня

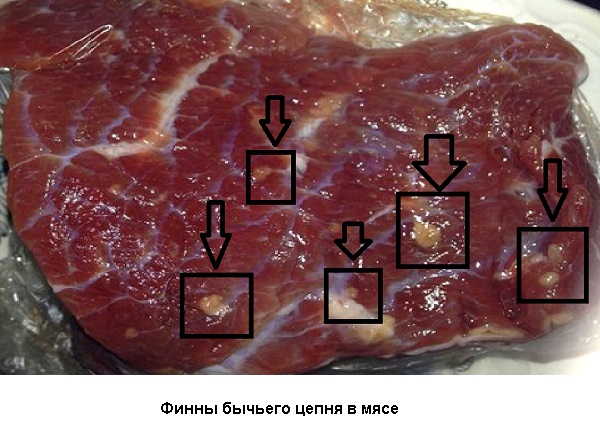

Яйца вместе с фекалиями попадают во внешнюю среду (они располагаются в стробилах - члениках, активно двигаются), из яйца выходят онкосферы (на траве, почве, сене). Онкосферы достаточно устойчивы во внешней среде – выдерживают низкие температуры (практически могут выдерживать в почве зимовку), погибают при высоких температурах (до 29-37º), при действии ультрафиолетовых лучей. Животные заражаются, поедая загрязненную фекалиями больного человека траву. В ЖКТ промежуточного хозяина выходят личинки, которые проникают через кишечную стенку в кровеносные сосуды и разносятся по организму. Оседают они в мышечной ткани или межмышечных соединительнотканных элементах (сердца, языка, жевательных, скелетных), где превращаются в цистицерк (финну) примерно за 4-5 месяцев. Продолжительность жизни финны в организме промежуточного хозяина - приблизительно 8-9 месяцев, после чего они гибнут. Если за это время финна попадает в организм человека (поедание финнозного мяса), цистицерк выворачивает сколекс, прикрепляется к слизистой оболочке чаще 12-перстной кишки и формируется половозрелая особь. Длительность паразитирования бычьего цепня в человеке около 20 лет.

Иммунитет после перенесенного тениаринхоза нестерильный, нестойкий.

Патогенное действие бычьего цепня в организме человека

1) механическое воздействие (присоски, активность члеников), нарушение секреторной и моторной функций ЖКТ (катаральное воспаление слизистой кишечника);

2) провокация болевого синдрома при прохождении члеников через баугиниевую заслонку (как при аппендиците);

3) скопление цепней в кишечнике приводит к кишечной непроходимости или воспалению;

4) дефицит ценных питательных веществ из-за интенсивного потребления их цепнем;

5) сенсибилизация организма (развитие аллергической реакции).

Выделяют раннюю и позднюю (хроническую) стадию тениаринхоза. Ранняя стадия изучена мало в силу невыраженных или отсутствующих симптомов, поэтому течение ранней стадии принято считать стертым и малосимптомным.

В хроническую стадию тениаринхоза выделяют 4 основных синдрома:

1) астеновегетативный (общая слабость, недомогание, утомляемость, плохой сон, головокружения, головная боль, повышенная раздражительность);

2) диспепсический (тошнота, иногда рвота, изжога, неустойчивость стула нередко послабление, но иногда и склонность к запорам, гиперсаливация повышенное слюноотделение);

3) абдоминальный (болевой синдром в области живота без определенного места локализации: это может быть боль в области желудка – эпигастрии, боль в подвздошной области – внизу живота слева или справа);

4) особое изменение аппетита (снижение аппетита резко сменяется его повышением).

Иногда одним единственным доказательством наличия заболевания является отхождение самого гельминта и его члеников из кишечника без предъявления каких-либо жалоб пациентом.

В общем анализе крови: редко небольшая эозинофилия (увеличение эозинофилов), лейкопения (снижение лейкоцитов), анемия (снижение эритроцитов, гемоглобина).

При исследовании желудочного сока – снижение кислотности в 70% случаев.

При рентгенологическом исследовании кишечника – отмечается сглаженность рельефа слизистой оболочки тонкой кишки.

- Кишечная непроходимость за счет скопления особи цепня и перекрытия просвета кишечника; - Перфорация (вскрытие) стенки кишечника самим цепнем и развитие перитонита; - Воспалительные явления (панкреатит, аппендицит, холангит, ДЖВП); - Нетипичное расположение паразита (желчный пузырь, аппендикс, полость носа).

Прогноз заболевания в большинстве случаев благоприятный.

Постановка диагноза сложна из-за малосимптоматичного течения паразитоза. Основные методы в постановке диагноза:

1) Сбор эпидемиологического анамнеза (факт употребления сырого или термически малообработанного мяса промежуточного хозяина);

2) Факт выхода из кишечника подвижных члеников паразита во время акта дефекации и вне его;

3) Овоскопия испражнений и перианального соскоба с последующей дифференциальной диагностикой между тениаринхозом и тениозом (микроскопия обнаруженных члеников с выявлением матки с боковыми ответвлениями – признак овоцист бычьего цепня);

4) Общий анализ крови (эозинофилия, лейкопения, анемия);

5) Рентгенологическое обнаружение паразита в кишечнике.

Дифференциальный диагноз проводится с тениозом и дифиллоботриозом.

Дегельминтизация проводится с помощью противопаразитарных средств.

1) Накануне и в дни лечения - безшлаковая диета. Бесшлаковая диета включает в себя следующие принципы: - исключить из питания жареное, жирное, копченое, соленое и сладкое; - в рационе должны присутствовать нежирные супы, бульон, рис, гречка, кисломолочные продукты, постная рыба, хлеб из муки грубого помола, компоты, чай, кисели; - категорически запрещается: свекла, капуста, чеснок, редька, щавель, шпинат, бобовые, абрикосы, виноград, персики, крыжовник и малина, пшенная крупа, перловая крупа, молоко, газированные напитки, кофе, шоколад, алкогольные напитки; - питаться небольшими порциями, 5-6 раз в день.

2) Основной препарат для лечения тениаринхоза - фенасал по одной их двух схем. - вечером легкий ужин, затем ½ ч.л. натрия гидрокарбоната в ¼ стакана кипяченой воды, через 10-15 минут разведенную в 1/2 стакана подслащенной воды взвесь фенасала (дозу пропишет врач, в среднем для взрослого это 2-3 гр.); - утром натощак те же самые процедуры в той же последовательности. После приема фенасала паразит погибает и выходит естественным путем при акте дефекации, никаких дополнительных мер предпринимать не нужно. Больной должен менять бельё ежедневно. Лечение проводится амбулаторно. Эффективность лечения оценивается по отсутствию члеников бычьего цепня в испражнениях в течение последующих 3х месяцев.

3) Альтернативный препарат - бильтрицид (празиквантель) однократно в дозе, которую пропишет лечащий врач.

4) Фитотерапия (экстракт мужского папоротника сухой в капсулах, семена тыквы). Накануне дегельминтизации ставят очистительную клизму, клизму же делают и утром в день дегельминтизации, после приема препарата (через 1,5 часа) дают солевое слабительное. Всю дозу пациент выпивает в течение 30 минут (чаще это желатиновые капсулы). Если в течение 3х часов стула не было, то опять ставят очистительную клизму, это поможет выходу паразита из кишечника.

Контроль эффективности лечения проводят через 3-4 месяца. Больного наблюдают 2 года 2 раза в год.

- Исключить возможность употребления в пищу сырого или полусырого мяса (говядина).

- Тщательно осматривать мясо перед обработкой на предмет наличия в нем финн (личинок бычьего цепня), личинки в мясе видно не всегда, но если внимательно присматриваться, то можно заметить.

- Тщательная термическая обработка мяса во избежание инвазии гельминта: температура не менее 80 градусов внутри куска и продолжительность не менее 1 часа; финнозное мясо не выдерживает длительного замораживания (при -15 градусов в течение 5 дней).

- Бережное отношение к собственному здоровью (при появлении симптомов болезни или неприятных ощущений в области ануса, обращение к доктору для обследования и возможной дегельминтизации).

- Обследование по эпидемиологическим. показаниям лиц определенных профессий: пастухи, доярки, телятницы, животноводы. - Исследование туш скота на наличие финн на мясокомбинатах.

Читайте также: