Что такое микоз крупных складок у ребенка

Описаны клиническая картина заболевания и методы диагностики паховой эпидермофитии, эпидермофитии стоп, рубромикоза. Рассмотрены принципы наружной терапии поверхностных микозов, классификация современных антимикотиков.

Clinical representation of the disease and the diagnostics methods of epidermophytia plicarum, feet epidermophytia, rubromycosis were described. Principles of external therapy of superficial mycoses was considered, as well as modern anti-mycotics classification.

Доля этого гриба в спектре грибковой патологии в настоящее время невелика — не более 1,2–1,8%. Несколько чаще болеют мужчины. Большинство первичных диагнозов эпидермофитии при дальнейшем культуральном исследовании оказывалось рубромикозом и сочеталось с онихомикозом [1, 4].

Заражение этим грибом чаще происходит опосредованно, через предметы, бывшие в употреблении у больного (в банях, душевых и т. п.).

Клиника. Типичная локализация очагов поражения — кожа крупных складок (паховых, под грудными железами, межъягодичной). Сформированный очаг может содержать пятнистые, папулезные, везикулезные, пустулезные элементы, т. е. имеет место истинный полиморфизм элементов в пределах очага, окаймленного сплошным слегка отечным периферическим валиком. Степень выраженности аллергической реакции на присутствие гриба характеризуется вышеперечисленной последовательностью первичных элементов: от наименьшей при преобладании пятен до максимальной — при обильной везикуляции, мокнутии и эрозиях.

В центре может начинаться разрешение патологического процесса, а по периферии еще сохраняются острые явления. Субъективно отмечается довольно интенсивный зуд [1, 7].

Диагностика. В соскобах, как правило, легко обнаруживается мицелий патогенного гриба, за исключением случаев, когда материал бывает взят из очага с выраженным экссудативным компонентом и мокнутием: в этом случае с обнаружением гриба возникают трудности, что отмечает большинство лаборантов. Это правило касается и микозов стоп, вызываемых другими грибами [3, 7].

Эпидермофития стоп — хронически протекающее грибковое заболевание. Очаги локализуются на коже свода и межпальцевых складок стоп, часто поражаются ногтевые пластинки.

Возбудитель — Trichophyton mentagrophytes var. interdigitale. На долю Trichophyton interdigitale приходится 5–10% от числа всех возбудителей микозов стоп в городах и 40–50% — в сельской местности [10].

Клиническая картина. Инкубационный период точно не установлен. Выделяют несколько форм микоза: сквамозную, интертригинозную, дисгидротическую, острую (описана О. Н. Подвысоцкой в 1937 г.) и онихомикоз. Возможны вторичные высыпания на коже — эпидермофитиды (микиды), связанные с аллергическими свойствами гриба [2, 7].

Сквамозная форма проявляется шелушением кожи свода стоп, иногда на гиперемированном фоне. Процесс может распространиться на боковые и сгибательные поверхности пальцев стоп. При сквамозно-гиперкератотической разновидности эпидермофитии стоп могут образовываться участки диффузного утолщения кожи по типу омозолелости, с пластинчатым шелушением. При стертых формах субъективные ощущения отсутствуют.

Интертригинозная форма начинается с малозаметного шелушения кожи в третьих или четвертых межпальцевых складках стоп. Затем процесс приобретает вид опрелости с трещиной в глубине складки, окруженной отслаивающимся, белесоватого цвета роговым слоем эпидермиса, сопровождается зудом, иногда жжением. При продолжительной ходьбе трещины могут трансформироваться в эрозии с мокнущей поверхностью. За счет присоединения пиококковой и дрожжевой флоры развиваются гиперемия, отечность кожи, усиливается зуд, появляется болезненность. Течение хроническое, обострения наблюдаются в летнее время года [7].

Острая эпидермофития возникает вследствие резкого обострения дисгидротической и интертригинозной форм. Для нее характерно высыпание большого количества везикулезно-буллезных элементов на фоне отека кожи, иногда значительного; высыпания могут сопровождаться лимфаденитом, лимфангитом, повышением температуры, присоединением пиодермических осложнений, нарушением трудоспособности [2, 7, 8].

Поражение ногтей, чаще 1-го и 5-го пальцев обеих стоп, встречается в 20–25% случаев: ногти утолщенные, желто-серые, но, в отличие от рубромикоза ногтей, их разрыхление и ломкость развиваются медленнее. В начальных стадиях онихомикоза, обусловленного интердигитальным трихофитоном, характерны поражения ногтевой пластинки в виде полос охряно-желтого цвета.

Более чем у 2/3 больных эпидермофитией стоп заболевание протекает с микидами — токсико-аллергическими высыпаниями на участках, как граничащих с очагом поражения, так и отдаленных, что также отличает этот микоз от рубромикоза, для которого в целом аллергические реакции и экссудативный компонент гораздо менее характерны. Объясняется это, очевидно, антигенным составом клеточной стенки интердигитального трихофитона, на присутствие которого развивается бурная реакция.

Для детей особенно характерно состояние, именуемое в литературе экземой О. Н. Подвысоцкой: после проведения полноценного противогрибкового лечения и ликвидации экссудативных проявлений микоза процесс вдруг обостряется с новой силой. При этом элементы гриба в очагах не обнаруживаются. Быстро присоединяются пиодермические осложнения.

Диагностика. Ведущая роль в установлении диагноза в остром периоде принадлежит клинической симптоматике, поскольку из экссудативных очагов грибы можно обнаружить не всегда. После ликвидации воспаления диагноз в некоторых случаях подтверждается обнаружением гриба из сухих гиперкератотических участков.

.jpg) |

| Рис. 1. Микоз кожи груди |

Дифференциальный диагноз. Дисгидротическую форму микоза следует дифференцировать от рубромикоза (рис. 1), истинной эпидермофитии, поверхностной пиодермии, контактного дерматита; интертригинозную форму — от кандидоза, опрелости [3, 5].

Рубромикоз (синоним: руброфития) — микоз кожи и ногтей, обусловленный красным трихофитоном (Trichophyton rubrum). Красным гриб назван из-за своей способности откладывать красный пигмент в основании колонии при выращивании на питательной среде Сабуро. Это склонное к обострениям и хроническому течению грибковое заболевание с преимущественной локализацией очагов на коже стоп, частым поражением ногтевых пластинок пальцев стоп и кистей, крупных складок, кожи туловища и конечностей, реже — лица, шеи и волосистой части головы [2, 7, 8].

Болеют только люди, гриб является истинным антропофилом [5]. Заражение происходит при длительном общении с больным руброфитией и пользовании различными вещами больного (мочалка, пемза, ножницы, обувь и др.; при посещении бань, душевых, бассейна, где на полу, ковриках, лавочках, настилах, в сточных водах могут длительно сохраняться инфицированные грибком чешуйки кожи и частицы разрушенных ногтей). Руброфитию часто называют семейной инфекцией.

В России более 5 млн больных этим микозом (Ю. В. Сергеев, 2008). Онихомикоз составляет более 24% всей посещаемости врача-миколога. Интенсивный показатель роста онихомикоза — около 5% в год.

Основным источником заражения является семья!

Инкубационный период не установлен. Развитию микоза способствуют различные экзогенные (повышенная потливость или чрезмерная сухость кожи стоп, травмирование их обувью, несоблюдение правил гигиены) и эндогенные (эндокринопатии, иммунодефицитное состояние, обменные нарушения, снижение естественной сопротивляемости организма за счет применения кортикостероидов, цитостатиков, антибиотиков и др.) факторы [9].

Клиника. Мужчины и женщины болеют с одинаковой частотой [2, 7, 10].

По локализации различают рубромикоз гладкой кожи, ладоней и подошв, ногтей.

.jpg) |

| Рис. 2. Микоз кожи голени |

На гладкой коже заболевание существует в двух формах — эритемато-сквамозной, фолликулярно-узловатой. Эритемато-сквамозная форма характеризуется формированием на коже крупных очагов, состоящих из пятнистых, папулезных и везикулезных (редко пиодермических) элементов, а также чешуек, корочек, иногда экскориаций. В центре длительно существующих очагов иногда наблюдается спонтанное разрешение процесса появления участков атрофии, телеангиэктазий, что придает очагу пойкилодермический вид (рис. 2). По периферии имеется прерывистый валик из папул, везикул и корочек. Появление разлитой эритемы в пределах очагов поражения — клинический признак длительного лечения кортикостероидными мазями; эритема развивается даже в том случае, если эти мази содержали противогрибковую добавку.

Фолликулярно-узловатая форма по сути представляет собой трихофитийную гранулему (гумма Майокки). Это форма обычно характеризует длительное существование предыдущей формы без лечения. Процесс развивается в дерме, в глубине волосяных фолликулов и напоминает зоонозную трихофитию в стадии инфильтрации (формально рубромикоз — та же трихофития, так как вызывается грибами рода Trichophyton) [5, 9].

.jpg) |

| Рис. 3. Микоз кожи туловища |

Дифференциальный диагноз. Другие эпидермодермальные микозы (эпидермофития паховая), трихофития (рис. 3), кандидоз крупных складок, псориаз; онихомикоз следует дифференцировать с поражением, вызванным другими грибами (кандидозная онихия, плесневой микоз), синегнойной палочкой, а также с ониходистрофиями неинфекционной этиологии (псориаз, особенно пустулезный, красный плоский лишай, акродерматит энтеропатический и др.).

В этой статье мы рассмотрим только принципы наружной терапии поверхностных микозов.

При острых воспалительных явлениях назначают примочки из 1–2% раствора резорцина, 0,1% раствора этакридина лактата, 0,05–0,1% раствора хлоргексидина биглюконата, раствора перманганата калия 1:6000–1:8000. Покрышку пузырьков (пузырей) прокалывают иглой (но не срезают ножницами!) с соблюдением правил асептики. Для ликвидации острейших воспалительных явлений можно применять аэрозоли, содержащие кортикостероиды и антибиотики. В дальнейшем применяют растворы анилиновых красителей, пасты и мази с антимикотиками (дегтя 2–3%, серы 3–10%, салициловой кислоты 2–3%, настойки йода 2%), патентованные антимикотические препараты нафтифина, тербинафина, оксиконазола, кетоконазола, бифоназола и др. Необходимо назначать также (особенно при наличии микидов) десенсибилизирующие средства и антигистаминные препараты, иногда седативные средства. В случае присоединения вторичной пиококковой инфекции показаны кратковременные курсы антибиотиков широкого спектра действия [4–6].

Фолликулярно-узловатая форма хорошо поддается лечению с применением на очаги поражения 2% йода в комбинации с серно-салицилово-дегтярной мазью; последнюю целесообразно для начала лечения приготовить на основе цинковой мази, а позже перейти на вазелиновую основу.

Принципы лечения дисгидротической и интертригинозной форм поражения кожи подошв в целом совпадают с таковыми для гладкой кожи; салициловую кислоту в мазях при этом можно использовать в 5% концентрации. Сохраняется принцип поэтапного перехода от противовоспалительных средств к активным противогрибковым [4].

При сквамозно-гиперкератотической форме рубромикоза ладоней и подошв рекомендуется проведение отслоек рогового слоя по Г. К. Андриасяну под наблюдением специалиста-дерматолога. После завершения серии отслоек можно назначить один из современных кремов либо раствор Ламизил Уно.

- Препараты йода: йодид калия — для внутреннего употребления, растворы йода — для наружного.

- Противогрибковые антибиотики:

- гризеофульвин;

- полиеновые антибиотики: Амфоглюкамин, Амфотерицин В, Леворидон, Леворин, Микогептин, Нистатин, Пимафуцин.

- Азолы: изоконазол, итраконазол, кетоконазол, клотримазол, метронидазол, миконазол, оксиконазол, флуконазол, эконазол.

- Аллиламины (от лат. Allium sativum — чеснок, Allium cepa — лук репчатый): нафтифин, тербинафин.

- Морфолины: аморолфин (Лоцерил).

- Флуцитозин (Анкотил).

- Циклопироксоламин (Батрафен).

- Медикаменты различных химических групп (прочие): препараты ундециленовой кислоты (Ундецин, Цинкундан), хинозола, мочевины; салициловая, молочная, уксусная, бензойная кислоты; Октицил, Анмарин, Декамин, анилиновые красители, Нитрофунгин.

- Комбинированные противогрибковые мази и кремы: Микозолон, Микоспор — крем в наборе, Пимафукорт, Травокорт, Тридерм.

По типу действия антимикотики делятся на фунгицидные и фунгистатические (хотя многие, например аллиламины, оказывают сочетанное действие). По способу получения этих соединений различают природные и синтетические.

Существуют антимикотики узкого (гризеофульвин) и широкого (итраконазол — Орунгал) спектра действия.

Литература

- Кашкин П. Н., Шеклаков Н. Д. Руководство по медицинской микологии. М., 1978. 328 с.

- Лещенко В. М. Грибковые заболевания кожи. В кн.: Кожные и венерические болезни (руководство для врачей). Под ред. Ю. К. Скрипкина, В. Н. Мордовцева. М., 1999. Т. 1. С. 257–311.

- Лещенко В. М. Лабораторная диагностика грибковых заболеваний. М., 1982. 142 с.

- Рациональная фармакотерапия заболеваний кожи и инфекций, передаваемых половым путем: Руководство для практикующих врачей. Под общ. ред. А. А. Кубановой, В. И. Кисиной. М.: Литера, 2005. С. 312–346.

- Рукавишникова В. М. Микозы стоп. М., 2003. 330 с.

- Руководство по лабораторной диагностике онихомикозов. Под ред. А. Ю. Сергеева. М.: ГЭОТАР Медицина, 2000. 154 с.

- Сергеев А. Ю., Сергеев Ю. В. Грибковые инфекции (руководство для врачей). М., 2003. 185–193.

- Суворова К. Н., Куклин В. Т., Рукавишникова В. М. Детская дерматовенерология: Руководство для врачей-курсантов последипломного образования. Казань, 1996. С. 192–312.

- Фицпатрик Т., Джонсон Р., Вулф К. и др. Дерматология: атлас-справочник. М.: Практика, 1999. С. 696–740.

- Richardson M. D., Warnock D. W. Fungal infection: Diagnosis and Management. 2 nd edit. Blackwell Science Ltd., 1997. 249 p.

А. Б. Яковлев, кандидат медицинских наук, доцент

ГБОУ ДПО РМАПО Минздравсоцразвития России, Москва

Что такое паховая эпидермофития? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Агапова Сергея Анатольевича, венеролога со стажем в 37 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Паховая эпидермофития — паразитарное, инфекционное заболевание кожи, вызванное патогенными грибами, характеризующееся зудом и сыпью в области преимущественно паховых складок.

В отечественной дерматологии паховая эпидермофития (epidermophytia inguinalis, eczema marginatum) выделена в отдельное заболевание, причиной которого является инфицирование паразитарным грибом Epidermophyton floccosum. В мировой дерматологии этот термин не применяется, так как поражение паховых и других складок тела, помимо E. floccosum, чаще вызывают другие патогенные грибы, такие как Trichophyton rubrum, Trichophyton tonsurans и Trichophyton mentagrophytes. Поэтому в практике применяется термин микоз крупных складок тела (Tinea cruris). [1]

Пути инфицирования:

- Прямой — передача возбудителя непосредственно от носителя или больного при тесном телесном контакте.

- Непрямой — более частый путь заражения через различные предметы, на которых находятся чешуйки кожи с патогенными грибами (простыни, деревянные скамьи, одежда, полотенца, сидения унитазов, лежаки на пляжах, медицинский инструментарий).

- Аутоинокуляция — перенос возбудителя из очагов поражения на руках или ногах.

Факторы риска:

- повышенная температура и влажность — поэтому пик заболеваемости приходится на лето и пребывание в тропическом и субтропическом климате;

- плотно прилегающая к телу одежда;

- ряд хронических заболеваний, таких как сахарный диабет, лимфома, синдром Кушинга;

- гипергидроз (повышенная потливость);

- ожирение;

- иммунодефицит (например, ВИЧ-инфекция);

- семейная и генетическая предрасположенность. [2]

Паховая эпидермофития является распространённым заболеванием, так, в США пациенты с этой патологией составляют до 10-20% всех посещений дерматологов. [3] Мужчины в три раза чаще, чем женщины, болеют этой инфекцией. Наиболее часто заболевание отмечается у военнослужащих, заключённых, спортсменов. Заболевание в более редких случаях может встречаться и у детей, особенно страдающих ожирением. [4]

Симптомы паховой эпидермофитии

Для паховой эпидермофитии характерно:

- Острое начало заболевания с переходом без лечения в вялотекущий хронический процесс.

- Появление симметрично расположенных розово-красных пятен, резко ограниченных от здоровой кожи, с шелушащейся поверхностью, которые вследствии быстрого периферического роста формируют обширные очаги до 10-15 см в диаметре.

- Формирование кольцевидных или гирляндообразных очагов с периферическим сливным или прерывистым отёчным валиком красного цвета, состоящим из папул, пустул, везикул, чешуек и с центральной зоной видимо здоровой кожи. [7]

- Локализация сыпи в области паховых складок и внутренней поверхности бёдер, причём мошонка у мужчин нередко вовлекается в процесс, а поражения кожи полового члена не наблюдаются. Реже высыпания могут локализоваться в подмышечной области, промежности, межъягодичной складке, в складках под молочными железами.

- У части больных могут появляться дополнительные очаги поражения за пределами основного очага — так называемые отсевы.

- Приблизительно у половины больных имеется микоз стоп.

- Зуд и болезненность в очагах поражения, которая усиливается при ходьбе.

Паховую эпидермофитию следует отличать от:

- Эритразмы — хронически протекающего заболевания кожи, вызванного Corynebacterium minutissimum;

- Опрелости (интертриго, интертригинозный дерматит) — дерматита от механического раздражения кожи за счёт трения соприкасающихся складок тела;

- Стрептококкового интертриго, часто возникающего у детей и у взрослых с ожирением;

- Ограниченного нейродермита, который может проявляться в пахово-бедренных складках, на внутренней поверхности бёдер, на коже мошонки;

- Кандидоза складок, чаще возникающего у больных с сахарным диабетом;

- Чёрного акантоза, связанного с ожирением;

- Гистиоцитоза Х у детей — генетически обусловленного заболевания;

- Аллергического дерматита крупных складок, возникающего вследствие аллергии кожи к различным веществам, содержащимся в нижнем белье, одежде, дезодорантах, туалетном мыле, медикаментах;

- Инверсионного псориаза складок;

- Себорейного дерматита при его локализации в складках кожи;

- Доброкачественной семейной хронической пузырчатки Гужеро–Хейли–Хейли — наследственного буллёзного дерматоза. [8]

Патогенез паховой эпидермофитии

При наличии благоприятных условий патогенный гриб внедряется и начинает размножаться в коже. Важное значение придается продуцируемому грибами ферменту кератиназе, который позволяет им проникать в клетки эпидермиса.

После внедрения гриб прорастает в виде ветвистого мицелия, если скорость отшелушивания (десквамации) эпителия невелика, мицелий гриба распространяется далее по прилегающим участкам кожи. В противном случае происходит либо самопроизвольное выздоровление, либо бессимптомное носительство. Решающим моментом является состояние местной иммунной защиты (макрофагов, Т-клеток, секреции IgA). [5] Дерматофиты содержат молекулы углеводной стенки (β-глюкан), которые распознаются врожденными иммунными механизмами, такими как Dectin-1 и Dectin-2, которые активируют сходные рецепторы 2 и 4 (TLR-2 и TLR-4) и запускают механизм иммунной защиты. [6] Определенную роль имеют ненасыщенный трансферрин плазмы (ингибирует дерматофиты, связывая их гифы), комплемент, опсонизирующие антитела и фагоцитоз нейтрофилами. Все эти механизмы препятствуют вовлечению в процесс глубоких тканей, и поэтому дерматофиты никогда не проникают дальше базальной мембраны эпидермиса. В типичных случаях скорость разрастания мицелия значительно превышает как десквамацию эпителия, так и время на формирование иммунного ответа, в результате чего образуются кольцевидные очаги с периферической зоной активного размножения грибов и с центральной, видимо, здоровой кожей, где процесс частично или полностью подавлен средствами местного иммунитета.

Классификация и стадии развития паховой эпидермофитии

Общепринятой классификации не существует. Международная классификация болезней 10 пересмотра в российской редакции определяет заболевание как В35.6 — эпидермофития паховая, оригинальная редакция — как Tinea inguinalis [Tinea cruris] — микоз складок.

В развитии заболевания можно выделить несколько стадий:

- Инкубационный (скрытый) период — от момента инфицирования до появления клинических симптомов, который составляет в среднем около 2-3 недель;

- Стадия активных клинических проявлений различной интенсивности, продолжающаяся от нескольких недель до нескольких месяцев.

В дальнейшем патологический процесс может развиваться по различным сценариям:

- переход в хроническую форму с частыми рецидивами заболевания — наиболее частый вариант;

- самопроизвольное излечение, которое наступает в редких случаях;

- бессимптомное носительство, которое может наблюдаться изначально и без стадии клинических проявлений и представляющее опасность в эпидемиологическом плане. [8]

Без лечения заболевание может продолжаться годами, обостряясь в летнее время или при пребывании в областях с тёплым и влажным климатом.

Осложнения паховой эпидермофитии

Частым осложнением хронической формы паховой эпидермофитии является лихенизация, возникающая от расчёсов при сильном зуде, при которой процесс напоминает ограниченный нейродермит. [8]

Другим осложнением является присоединение вторичной бактериальной инфекции, что ведёт к эрозированию очагов поражения, появлению пустул (гнойничков), мокнутию, резкой болезненности. В запущенных случаях возможно появление обширных язв.

В некоторых случаях происходит вторичное инфицирование дрожжеподобными грибами Candida, что утяжеляет течение заболевания и его лечение.

Применение для лечения препаратов, содержащих стероиды, приводит к появлению так называемого микоза инкогнито, при котором клиническая картина заболевания может кардинально меняться и становится атипичной. [9] Кроме того, длительное применение этих препаратов может привести к атрофии кожи в очагах поражения и инфицированию пиококками.

Диагностика паховой эпидермофитии

Диагностика паховой эпидермофитии основывается на данных анамнеза, клинической картины и результатах лабораторных и инструментальных исследований. [10]

- Наиболее распространенным и общепринятым методом диагностики является микроскопическое исследование нативного препарата чешуек кожи с очагов поражения, обработанных 10-15% раствором едкой щёлочи (КОН), при помощи которого можно выявить мицелий и споры гриба. [11] Данный метод позволяет быстро подтвердить диагноз, недостатком является невысокая чувствительность (ложноотрицательный результат наблюдается в 15% случаев).

- Культуральное исследование с посевом материала из очагов поражения на специальную среду Сабуро, которое позволяет определить вид возбудителя и чувствительность его к антимикотическим препаратам. Недостатком метода является длительность исследования (от 3 до 6 недель).

- В последнее время для диагностики паховой эпидермофитии стал применяться метод определения ДНК возбудителя с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). [12] Самый перспективный метод диагностики, но основным недостатком является дороговизна исследования и наличие специализированной лаборатории.

- В затруднительных случаях может применяться биопсия с очагов поражения с последующим гистологическим исследованием.

- Осмотр лампой Вуда позволяет отдифференцировать паховую эпидермофитию от эритразмы, при которой отмечается кораллово-розовое свечение очагов.

Во всех случаях диагноз заболевания должен быть подтвержден лабораторными методами исследования.

Лечение паховой эпидермофитии

Лечение паховой эпидермофитии должно включать в себя:

- применение этиотропных средств: фунгистатических (подавляющих жизнедеятельность гриба) и фунгицидных (уничтожающих грибы);

- мероприятия, направленные на устранение факторов, способствующих развитию заболевания или возникающих в процессе течения болезни (патогенетическое лечение);

- применение препаратов, влияющих на объективные и субъективные симптомы заболевания (симптоматическая терапия). [8]

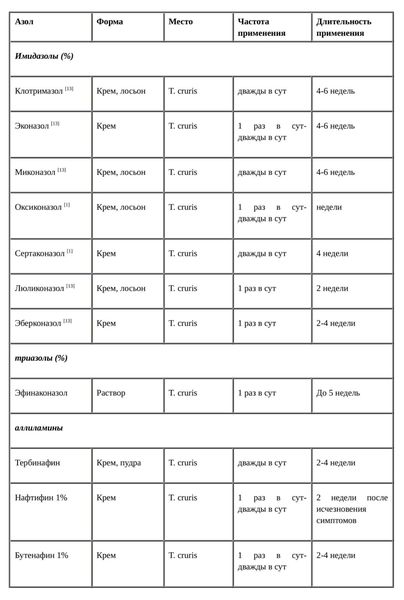

Для лечения применяются препараты группы имидазолов, триазолов и аллиламинов.

Перспективным и эффективным является новый азоловый антимикотик люликоназол, обладающий фунгицидным действием против различных видов дерматоф10тов5 более сильным, чем тербинафин. Применяется в форме 1% крема один раз в день в течение 1–2 недель. Одобрен US Food and Drug Administration для лечения микозов паховой области.

При наличии острых воспалительных явлений применяют примочки: [14]

- и10тио5, раствор 5-10% (D) 2–3 раза в сутки наружно в течение 1–2 дней;

- бриллиантовый зеленый, водный раствор 1% (D) 1–2 раза в сутки наружно в течение 1–2 дней;

- фукорцин, раствор (D) 1–2 раза в сутки наружно в течение 2–3 дней;

с последующим назначением 10аст5и мазей, содержащих противогрибковые и глюкокортикостероидные лекарственные средства:

- миконазол + мазипредон (B) 2 раза в сутки наружно в течение 7–10 дней;

- изоконазол нитрат + дифлукортолон валерат (B) 2 раза в сутки наружно в течение 7–10 дней;

- 10лот5имазол + бетаметазон, крем (B) 2 раза в сутки наружно в течение 7–10 дней.

- ихтиол, раствор 5–10% (D) 2–3 раза в сутки наружно в течение 2–3 дней;

- натамицин + неомицин + гидрокортизон, крем (B) 2 раза в сутки наружно в течение 3–5 дней;

- бетаметазон дипропионат + гентамицина сульфат + клотримазол, мазь, крем (B) 2 раза в сут10и н5ружно в течение 3–5 дней.

В большинстве случаев для лечения достаточно местного применения лекарственных средств. В отдельных случаях при распространённом процессе и наличии осложнений возможно назначение системной терапии:

- итраконазол 100 мг 1 раз в сутки в течении 14 дней;

- тербинафин 250 10г 15раз в сутки в течении 2-3 недель.

При выраженном зуде рекомендуется назначение антигистаминных и седативных препаратов.

Важным моментом является борьба с потливостью, которая способствует возникновен10ю р5цидивов. Уменьшение гипергидроза достигается ежедневным обмыванием кожи складок прохладной водой или обтирание ее влажным полотенцем с последующим тщательным высушиванием. Помимо этого, рекоменду10тся5обтирать кожу 2% салициловым или 1% таниновым спиртом с последующей присыпкой 10% борной пудрой, амиказолом, певарилом, батрафеном, толмиценом. [8]

Прогноз. Профилактика

Прогноз при паховой эпидермофитии благоприятный. При вовремя и правильно назначенном лечении быстро наступает выздоровление. Однако, если факторы риска не устранены, возможно повторное инфицирование, так как иммунитет после перенесённого заболевания не формируется. Поэтому во избежание нового заражения и возникновения заболевания необходимо исключить все факторы риска и соблюдать профилактические меры:

- не пользоваться чужим постельным бельем, полотенцами, мочалками;

- при посещении бассейнов, саун, бань, пляжей использовать простыни, подкладки;

- при посещении общественных туалетов применять специальные накладки на сидения унитазов;

- бороться с ожирением и потливостью;

- стараться не носить тесную и облегающую одежду;

- после купания тщательно высушивать область паха полотенцем или феном;

- при первых признаках заболевания обращаться к врачу.

Грибковые заболевания (микозы) имеют широкое распространение во всем мире. 50% населения больны микозами стоп. В последнее время отмечается рост заболеваемости грибковыми инфекциями у детей, даже грудного возраста.

Возбудители грибковых заболеваний представлены различными классами низших и высших грибов. Основными возбудителями микозов являются антропофильные грибы, паразитирующие на человеке, эоофильные, переносимые животными (кошки, собаки, грызуны, крупный скот), а также условно-патогенные организмы, в основном дрожжеподобные грибы рода Candida. Грибы могут поражать практически все слои кожи, гиподерму, кости, внутренние органы.

Распространенности микозов способствуют:

- Миграция больших групп населения;

- Снижение иммунологического статуса;

- Недостаточная информированность населения из-за ослабления санитарно-просветительской работы;

Из-за отсутствия осведомленности об источниках и путях распространения инфекции, самолечения, а также адекватных мер профилактики, больные поздно обращаются к врачу, в связи с чем очень много хронических, распространенных и осложненных форм микозов.

По данным ВОЗ, около 5% всех грибковых заболеваний являются первичными заболеваниями, в остальных случаях это вторичные процессы.

В дерматологии в настоящее время пользуются классификацией грибковых заболеваний А.М. Ариевича, Международной классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем, рекомендациями Всемирной организации здравоохранения.

I. Поверхностные микозы гладкой кожи, при которых поражаются эпидермис, дерма и придатки кожи (ногти, волосы):

- кератомикозы (лишай разноцветный, трихоспория);

- дерматофитии (руброфития, трихофития, микроспория, эпидермофития паховая, эпидермофития стоп, фавус, кандидоз).

II. Глубокие микозы - системные заболевания с поражением глубоких слоев кожи, подкожножировой клетчатки, внутренних органов.

Среди широко распространенных сегодня грибковых заболеваний чаще всего встречаются микозы гладкой кожи, такие как микроспория, трихофития, разноцветный лишай, микозы стоп и кистей, микозы паховых складок, онихомикоз, кандидоз.

Микозы стоп (кистей) – собирательный термин, которым обозначают болезни, вызываемые патогенными и условно-патогенными грибами, сходными в клинико– эпидемиологическом, патогенетическом и терапевтическом отношениях. При микозах стоп поражаются преимущественно кожа и ногти стоп (кистей).

Микозы стоп (кистей) – это, как правило, хронические заболевания с волнообразным течением: периоды обострения, в основном в теплое время года, сменяются ремиссией - в холодное.

По этиологическому признаку выделяют следующие микозы стоп и кистей:

I.Дерматофитные микозы (дерматомикозы, дерматофитии)– микозы преимущественно кератинизированных тканей (кожа, ногти, волосы).

Возбудители дерматофитных микозов – грибы-дерматомицеты родов Trihophyton, Epidermophyton, Microsporum.

В группу дерматомикозов с преимущественным поражением ногтей входят три наиболее распространенных микоза:

1) руброфития – микоз, вызываемый Trihophyton rubrum;

2) эпидермофития стоп – микоз, вызываемый Trihophyton interdigitale;

3) паховая эпидермофития – микоз, вызываемый Epidermophyton inguinale.

К этой же группе относят редкие поражения кожи и ногтей, обусловленные зооантропоозными и антропофильными грибами родов Trihophyton и Microsporum.

II. Дрожжевые микозы кожи и ногтей.

Возбудители дрожжевых микозов – грибы рода Candida.

К эксквизитным поражениям кожи стоп можно отнести микоз, вызываемый грибами рода Malassezia.

III. Плесневые микозы кожи и ногтей.

Возбудители плесневых микозов – грибы родов Aspergillus, Penicillium, Cephalosporium, Scopulariopsis, Hendersonula, Scytalidium, Alternaria, Fusarium.

Смешанные микозы кожи и ногтей обычно бывают дерматофитно – дрожжевого или дерматофитно – плесневого происхождения.

Заражение микозом стоп может произойти в семье при тесном контакте с больным или через предметы обихода, а также в бане, сауне, спортзале, при пользовании чужой обувью и одеждой.

Проникновению грибов в кожу способствуют трещинки, ссадины в межпальцевых складках, обусловленные потливостью или сухостью кожи, потертостью, плохим высушиванием после водных процедур, узостью межпальцевых складок, плоскостопием и др.

Клинические проявления на коже зависят от вида возбудителя, общего состояния больного. Гриб T.rubrum может вызывать поражение кожи всех межпальцевых складок, подошв, ладоней, тыльной поверхности стоп и кистей, голеней, бедер, пахово-бедренных, межъягодичной складок, под молочными железами и подкрыльцовой области, туловища, лица, редко - волосистой части головы. В процесс могут вовлекаться пушковые и длинные волосы, ногтевые пластины стоп и кистей. При поражении кожи стоп различают 3 клинические формы: сквамозную, интертригинозную, сквамозно-гиперкератотическую.

Сквамозная форма характеризуется наличием шелушения на коже межпальцевых складок, подошв, ладоней. Оно может быть муковидным, кольцевидным, пластинчатым. В области сводов стоп и ладоней наблюдается усиление кожного рисунка.

Интертригинозная форма встречается наиболее часто и характеризуется незначительным покраснением и шелушением на боковых соприкасающихся поверхностях пальцев или мацерацией, наличием эрозий, поверхностных или глубоких трещин во всех складках стоп. Эта форма может трансформироваться в дисгидротическую, при которой образуются пузырьки или пузыри в области сводов, по наружному и внутреннему краю стоп и в межпальцевых складках. Поверхностные пузырьки вскрываются с образованием эрозий, которые могут сливаться, в результате чего образуются очаги поражения с четкими границами, мокнутием. При присоединении бактериальной инфекции возникают пустулы, лимфадениты и лимфангоиты. При дисгидротической форме микоза наблюдаются вторичные аллергические высыпания на боковых и ладонных поверхностях пальцев кистей, ладонях, предплечьях, голенях. Иногда заболевание приобретает хроническое течение с обострением в весенне-летнее время.

Сквамозно-гиперкератотическая форма характеризуется развитием очагов гиперкератоза на фоне шелушения. Кожа подошв (ладоней) становится красновато-синюшного цвета, в кожных бороздках отмечается отрубевидное шелушение, которое переходит на подошвенную и ладонную поверхности пальцев. На ладонях и подошвах может выявляться выраженное кольцевидное и пластинчатое шелушение. У некоторых больных оно бывает незначительным за счет частого мытья рук.

У детей поражение гладкой кожи на стопах характеризуется мелкопластинчатым шелушением на внутренней поверхности концевых фаланг пальцев, чаще 3-х и 4-х, или имеются поверхностные, реже глубокие трещины в межпальцевых складках или под пальцами, гиперемией и мацерацией. На подошвах кожа может быть не изменена или усилен кожный рисунок, иногда наблюдается кольцевидное шелушение. Субъективно больных беспокоит зуд. У детей чаще, чем у взрослых, возникают экссудативные формы поражения с образованием пузырьков, мокнущих экземоподобных очагов. Они появляются не только на стопах, но и на кистях.

Для руброфитии гладкой кожи крупных складок и других участков кожного покрова характерным является развитие очагов с четкими границами, неправильных очертаний, с прерывистым валиком по периферии, состоящим из сливающихся узелков розового цвета, чешуек и корочек, с синюшным оттенком (в центре окраска синюшно-розовая). На разгибательной поверхности предплечий, голеней высыпания могут располагаться в виде незамкнутых колец. Нередко наблюдаются очаги с узелковыми и узловатыми элементами. Заболевание иногда протекает по типу инфильтративно-нагноительной трихофитии (чаще у мужчин при локализации в области подбородка и над верхней губой). Очаги руброфитии на гладкой коже могут напоминать псориаз, красную волчанку, экзему и другие дерматозы.

Гриб T. interdigitale поражает кожу 3-х и 4-х межпальцевых складок, верхнюю треть подошвы, боковые поверхности стопы и пальцев, свод стопы. Этот гриб обладает выраженными аллергизирующими свойствами. При микозе стоп, обусловленном T. interdigitale, наблюдаются те же клинические формы поражения, что и при руброфитии, однако заболевание чаще сопровождается более выраженными воспалительными явлениями. При дисгидротической, реже интертригинозной форме на коже подошв и пальцев наряду с мелкими пузырьками могут появляться крупные пузыри, в случае присоединения бактериальной флоры - с гнойным содержимым. Стопа становится отечной, припухшей, появляется болезненность при ходьбе. Заболевание сопровождается повышением температуры, ухудшением самочувствия, развитием аллергических высыпаний на коже верхних и нижних конечностей, туловища, лица, увеличением паховых лимфатических узлов; клиническая картина сходна с той, что наблюдается при экземе.

Лишай разноцветный (син. лишай отрубевидный) – кератомикоз, возбудителями разноцветного лишая являются диморфные липофильные дрожжи рода Malassezia - представители типичной кожной микрофлоры. Наиболее часто обнаруживаются Malassezia globosa, M.sympodialis и M.furfur, реже – M.slooffiae, M.restricta и M.obtusa. Установлено, что около 90% здоровых людей являются носителями сапрофитной формы гриба. Под влиянием предрасполагающих факторов эндогенной и/или экзогенной природы, возбудитель трансформируется из непатогенной формы почкующейся бластоспоры в патогенную мицелиальную. Контагиозность разноцветного лишая ничтожно мала. Для передачи заболевания необходим длительный и тесный контакт.

Возникновению разноцветного лишая в результате трансформации сапрофитной формы в патогенную или инфицирования извне способствуют ослабление защитных механизмов организма человека, в первую очередь угнетение клеточного иммунитета, а также повышенная потливость. Последняя может быть обусловлена вегетососудистыми расстройствами, излишним укутыванием, работой в горячих цехах, длительным приемом жаропонижающих средств и другими причинами. Нередко разноцветный лишай развивается на фоне туберкулеза легких, лимфогранулематоза и других болезней, сопровождающихся профузным потоотделением.

Первичной локализацией гриба и источником рецидивов служат устья сально-волосяных фолликулов. Здесь он размножается, образуя колонии в виде желтовато-бурых точек. Путем периферического роста эти начальные элементы превращаются в округлые, резко очерченные пятна размером до 1 см в диаметре. Сливаясь, пятна образуют крупные очаги – размером до ладони и более. Такие очаги имеют фестончатые очертания, по их периферии рассеяны изолированные пятна. При длительном течении микоза очаги поражения могут занимать обширные участки кожного покрова: всю спину, боковые поверхности туловища, грудь. Обычно высыпания имеют желтоватый цвет различной насыщенности. Вместе с тем их окраска может широко варьировать – от бледно-кремовой до темно-бурой редко встречаются розоватые и белые пятна. Поверхность высыпаний покрыта отрубевидными чешуйками, образующимися в результате разрыхления грибом рогового слоя эпидермиса. При частом мытье чешуйки малозаметны, однако при поскабливании легко возникает шелушение пластинчатыми чешуйками (симптом Бенье). Под влиянием инсоляции и искусственного ультрафиолетового облучения в области высыпаний возникает интенсивное шелушение, которое может привести к излечению. Формирующиеся при этом постэруптивные пятна сохраняют окраску неизмененной кожи, поэтому на фоне общего загара они представляются светлыми, что создает картину псевдолейкодермы. Наиболее частая локализация – грудь, спина, подмышечные ямки; отсюда сыпь распространяется на плечи, боковые поверхности туловища, живот. Значительно реже сыпь появляется на руках, ногах, шее, лице, волосистой части головы, половых органах; кисти и стопы не поражаются. Субъективные ощущения отсутствуют.

Течение отрубевидного лишая длительное, может продолжаться долгие годы. Болеют преимущественно взрослые; к старости болезнь подвергается спонтанному регрессу. Диагноз основывается на клинической картине. Для подтверждения диагноза используется проба Бельцера: очаги поражения и соседние участки здоровой кожи смазывают 5% йодной настойкой (при меньшей концентрации проба может оказаться сомнительной) – высыпания лишая вследствие разрыхленного рогового слоя окрашиваются интенсивнее, чем окружающая их здоровая кожа. Дополнительное значение имеют феномен Бенье, осмотр очагов поражений под лампой Вуда (желтое свечение), микроскопическое исследование чешуек на наличие грибов. Дифференциальный диагноз проводят с розовым лишаем, вторичный сифилисом.

Микроспория – микоз, вызываемый грибами рода Microisporum, отличающимися мелкими спорами; обладает самой высокой контагиозностьтю из всей группы дерматофитий; поражает гладкую кожу, длинные и пушковые волосы и очень редко ногти.

Этиологическая роль различных видов рода Microisporum в патологии человека и животных неоднозначна. На территории России микроспория вызывается зоофильным M.canis и более контагиозным, хотя и менее распространенным, антропофильным M.ferrugineum. основными источниками M.canis служат кошки (особенно котята) и собаки, передача грибов от которых происходит при непосредственном контакте; заражение возможно через предметы и вещи, загрязненные чешуйками и волосами, содержащими грибы. Источником M.ferrugineum является только больной человек, чаще ребенок. Пути передачи зоофильных и антропофильных микроспорумов от больного человека здоровому в семье, парикмахерских и детских коллективах такие же, что и возбудителей поверхностной трихофитии микроспория – болезнь детского возраста, встречается у детей с 4 до 11 лет; у взрослых, преимущественно у молодых женщин с тонкой и нежной кожей.

Диагноз микроспории обычно не вызывает затруднений и основывается на клинических, микроскопических (обнаружение грибов в волосах и чешуйках) данных, а также ярко-зеленом свечении очагов в лучах лампы Вуда. Дифференциальный диагноз проводят с трихофитией, псориазом.

Трихофития – грибковое заболевание кожи.

Возбудители – антрипофильные грибки Trychopyton violaceum и Trychopyton tonsurans. При поражении волос эти грибы располагаются в сердцевине волоса и поэтому называются Trychopyton endotrix.

Заражение происходит при непосредственном контакте больных со здоровыми (прямой путь) или через предметы, бывшие в употреблении у больных. В связи с возрастными физиологическими особенностями кожи и волос дети представляют собой основной контингент болеющий в городах.

Диагноз ставят на основании дерматологического осмотра кожи, подтверждается микроскопическим обследованием чешуек и пушковых волос, растущих в области очагов. Дифференцируют от псориаза, себорейной экземы, микроспории.

Выделяют три формы антропонозной трихофитии - трихофитию гладкой кожи, трихофитию волосистой части головы и хроническую трихофитию.

Трихофития гладкой кожи проявляется возникновением на конечностях, шее, лице, туловище четко отграниченных округлых, неправильной формы, постепенно увеличивающихся очагов поражения с периферическим, слегка возвышающимся валиком, образованным розово-красными милиарными узелками, пузырьками и корочками. Иногда валик выражен слабо и очаги не имеют резких границ. Центральная часть очагов более бледная (бледно-розовая) и покрыта мелкоплатинчатыми сероватыми чешуйками. Субъективные ощущения в очагах отсутствуют, иногда же они сводятся к легкому зуду.

Поверхностная трихофития ногтевых пластинок у детей наблюдается редко. При этом поражаются только ногти кистей. ногти имеют серовато-землистый цвет, слегка утолщены, свободные края их зазубрены, неровные, слегка крошащиеся.

Эпидермофития паховая (экзема окаймленная) — грибковое заболевание, характеризующееся поражением, в основном крупных складок кожи (паховые, под молочными железами), при запущенной форме в процесс вовлекаются кожа других областей и ногти.

Возбудитель— Epidemophyton floccosum. Паховой эпидермофитией болеют только люди, преимущественно мужчины.

Возникновению болезни способствуют повышенное потоотделение, нарушение углеводного обмена, повышенная температура окружающей среды, в связи с чем заболевание чаще встречается в регионах с теплым влажным климатом, хотя регистрируется во всех странах мира.

Заражение происходит при непосредственном контакте с больным, но чаще через предметы, бывшие в употреблении у больного (подкладные судна, клеенки, мочалки, белье, термометры), если они не прошли дезинфекцию, а при локализации микоза на столах - в банях, душевых, при хождении без банных тапочек.

Терапия грибковых заболеваний кожи.

Лечение больных с микозами должно быть комплексным с использованием противогрибковых средств, наружных и симптоматических средств.

Противогрибковые препараты применяют в монотерапии и при комбинированной терапии (с использованием препаратов системного воздействия – системных антимикотиков).

Все противогрибковые препараты (антимикотики), применяемые для лечения больных можно условно разделить на 5 больших групп:

- Антибиотики (гризеофульвин);

- Морфильные производные;

- Азольные соединения (кетоконазол и др.);

- Аллиламиновые препараты (тербинафин)

- Медикаменты без четкого отношения к какой-либо определенной группе.

По типу воздействия на возбудителя противогрибковые препараты делятся на фунгицидные и фунгистатические, по источнику получения – на природные и синтетические. Некоторые противогрибковые препараты активны в отношении только определенного вида грибов. Например, гризеофульвин действует только на дерматофиты.

Из множества противогрибковых средств, относящихся к различным химическим группам, наибольшее значение имеют те, которые обладают способностью проникать глубоко в ткани и имеют сродство к эпидермальным структурам человека, в связи с чем они обладают минимальными раздражающими свойствами. к препаратам этой группы относятся аллиламиновые соединения. Активный противогрибковый препарат для наружного применения – тербинафина гидрохлорид. Препараты аллиламинового ряда не нуждаются в комбинациях с кортикостероидами, так как их собственные противовоспалительные свойства сопоставимы с эффектом, наблюдаемым от комбинаций азольного ряда с кортикостероидами. Выраженная антибактериальная активность оправдывает применение этих препаратов у больных со смешанными грибково-бактериальными микозами.

Профилактика

Мероприятия, направленные на профилактику микозов, делятся на:

- общие, осуществляемые государственными учреждениями (повышение материального благосостояния населения, улучшения экологических условий жизни, медицинского обеспечения, условий труда и отдыха)

- специальные, проводимые лечебными профилактическими и санитарно-эпидемиологическими службами (диспансеризация населения при заразных кожных заболеваниях, в том числе при микроспории и трихофитиях)

Читайте также: